2 августа 2022 года Ирине Павловне Уваровой (1932–2021) исполнилось бы 90 лет. К юбилею «Экран и сцена» продолжает публикацию давней рукописи об Эдуарде Кочергине, начатую в №№ 4–6 за 2022 год.

Есть определенная линия в исследовании литературы и театра, которую можно назвать литературоведческой философской лирикой. Таковы размышления Виктора Шкловского. Так Наум Берковский раздумывал, взвешивал, развивал свои ощущения и мысли о литературе и театре.

Читая шумерский эпос о Гильгамеше, Шкловский дает к нему некий исторически-хозяйственный комментарий, он пишет о том, что в обиходе еще не было лошадей и герои ходили пешком совершать подвиги. И о том, что человек уже был способен создать гениальный эпос, но еще, подобно Энкиду, был связан с миром животных кровными связями. При всей видимой утилитарности такой комментарий являет собой ход к поэтике сказания о Гильгамеше, он принадлежит к его литературной стихии.

Берковский же объясняет, почему Шекспиру понадобилось, чтобы Джульетте было так мало лет, – в том, пишет он, была идея оборванности жизни, трагедия нерасцветшего и несозревшего бытия.

Высший пример поэтической философии по поводу литературы оставлен Осипом Мандельштамом в «Разговоре о Данте». Поэтика Данте и структура его поэмы положена на яркую подкладку исторического комментария к жизни того времени, тонко и властно выведен облик человека Ренессанса.

«Великолепен стихотворный голод итальянских стариков, их зверский юношеский аппетит к гармонии, их чувственное вожделение к рифме <…> Уста работают, улыбка движет стих, умно и весело алеют губы, язык доверчиво прижимается к нёбу…»

Анализ структуры дантовой поэмы дан поэтом, и потому нам ценны личные ассоциации и физическое присутствие Мандельштама (например, размышления о Коктебеле и черноморских камушках, выброшенных на берег приливом).

От чистого академического исследования, от жесткого анализа и анатомирования текста эти книги отличны. Исходное произведение питает их прозу, она наследует его художественный потенциал, поэтический заряд. Труды Шкловского и Мандельштама исполнены самостоятельной эстетической ценности. Нередко такие исследования сами становятся полнокровным произведением искусства, в котором активно пульсирует мысль, организуя и выстраивая поэтический строй ощущений от любимого писателя и его книги.

Говорю сейчас об этом естественно для того, чтобы перейти к сценографии по аналогии с литературоведческой философской лирикой. Сценография дала четкий пример театральной философской лирики.

«Вишневый сад» Марта Китаева в таллиннском ТЮЗе (1971, режиссер Адольф Шапиро) – это размышление о поэтике Чехова в категориях театра, достойное самостоятельного исследования. Мир Чехова и его острое ощущение времени, пронзительная освещенность уходящего и беспощадность наступательной смены времен в интерпретации Китаева столь же глубоки, как у Берковского.

Сценография вообще более соотносима с поэтикой автора, чем с конкретной пьесой. В этом плане она смыкается не только с философским и поэтическим литературоведением, но и со взглядом современного художника на искусство прошлого. Сегодня и живописец, и прикладник свободно пользуются поэтикой другого художника для того, чтобы выразить свое современное ощущение мира, и живописец Дмитрий Жилинский располагает свои сюжеты в пространстве, созданном художниками Кватроченто, а керамист Валерий Малолетков привносит в азиатские композиции поэтическое миропонимание, взятое от старинных восточных поэтов.

Сценография Эдуарда Кочергина, разумеется, не иллюстрация к литературным произведениям и почти никогда – не описание обстановки, в которой все произойдет.

Точнее так: обстановка может присутствовать, она – точно очерченный след материальной культуры эпохи. Но, обращаясь с ней щепетильно и церемонно, Кочергин столь же щепетилен и в отношении культуры духовной.

Нужно ли оговаривать, что в случае удачи обязательно совпадение поэтики автора с поэтикой Кочергина? Кочергинский перевод литературного текста на язык сценографии достоин быть отмеченным особо.

«Село Степанчиково и его обитатели» не нагружено описаниями обстановки. Достоевский здесь опустил пространственные ориентиры, совсем не упомянув, против обыкновения, где и что расположено, какие в имении Степанчиково комнаты, что там стоит.

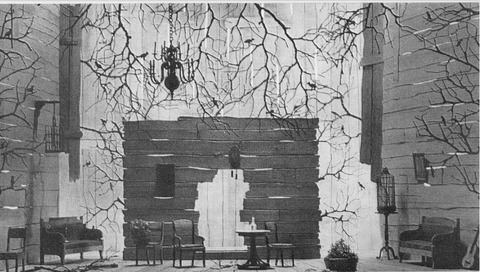

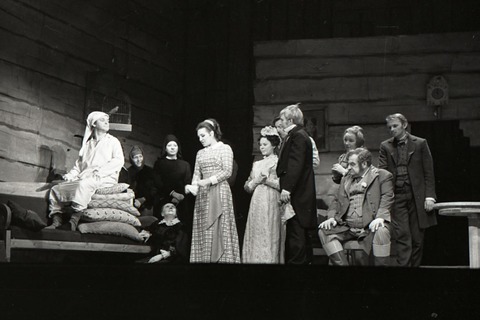

Предметный реестр спектакля (Ленинградский Театр комедии, 1970, режиссер Вадим Голиков) также невелик: четыре стула, столик и консоль, два дивана, две клетки и две корзины с цветами – все просто и без затей взято от эпохи. Именно предметы, обычно перечисляемые Достоевским в его повестях и романах, Кочергин и поставил на сцене, не упустив при этом того, к чему пристрастен Достоевский в композиции при размещении персонажей и событий, – к ориентации на их парность, на удвоенность, на то, что почти всякое явление имеет своего двойника. В просторечии и простодушии патриархального бытия Степанчикова у Кочергина две клетки, две корзины, два дивана, четыре стула (дважды по два) – основа устойчивости и надежного композиционного построения.

Зато вокруг этого незамысловатого убранства интерьера начинается царство метафоры: именно в ней Кочергин ищет отражения всего невероятного, невозможного, немыслимого, что происходит в Степанчикове.

Поразительно совпадает процесс построения сценографического метафоризированного мира с описанием процесса привлечения сравнений, что вскрывает Мандельштам в «Разговоре о Данте». «Дантовские сравнения никогда не бывают описательны, то есть чисто изобразительны. Они всегда преследуют конкретную задачу дать внутренний образ структуры, или “тяги”». И далее – о «птичьих» сравнениях, об уподоблении перелетным птицам: «Эта группа сравнений <…> всегда приводит к комплексу культуры, родины и оседлой гражданственности, – к комплексу политическому и национальному, столь обусловленному водоразделами, а также мощностью и направлением рек.

Сила дантовского сравнения – как это ни странно – прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью».

Место действия «Села Степанчиково» Кочергин метафорически перевел на язык театра так: «на дне колодца». Пересохший, непременно пересохший колодец. В него обвалилась, оступилась жизнь. С пристальным вниманием естествоиспытателя Кочергин исследует законы существования органического мира в условиях пересохшего колодца, где, очевидно, все-таки промозгло, куда проникает мало света и где все изолировано от естественной пульсации жизни на земле. Когда вода еще не вся ушла и было влажно, тут выросли деревья, потом засохли. На корявых ветках вместе с ними иссохли птицы, залетевшие с воли.

Высокий задник из рассыхающихся досок, поставленных вертикально, определяет глубину колодца. Эти продольные доски могут уходить высоко вверх, за видимый предел, выше падуги – иллюзорной поверхности земли: там когда-то стали рыть колодец, а вода из него ушла.

Кулисы выстроены из досок поперечных. Поперечно положены доски и в небольшой задней стенке. В обшивке доской, в деревянном строении павильона, сохранились признаки добротности: с умением ставили когда-то стены, хотя бы и колодца.

Все уравновешено. Мир равновесия, который построил Кочергин, может быть принят за мир патриархального уюта и абсолютной статики. Но все-таки именно здесь развернется действие повести Достоевского и обнажатся удивительные законы его динамики, управляющие событиями. Устойчивость композиции пространства нужна для того, чтобы выдержать напор сил. Энергия, которую заключил Достоевский в «Село Степанчиково», достаточна, чтобы привести в действие машинерию дантова «Ада», она же работает на сюжет, приходящий в конце концов к обескураживающе мизерному эффекту благоденствия обитателей.

О чем «Село Степанчиково»? Что тут скажешь? О препятствиях, возникающих на пути любящих сердец? О том, как злые силы капитулируют столь же внезапно, как внезапно нападали на бедных влюбленных? Как влюбленные смогли соединиться в счастливом и притом законном браке? Получается рыцарский роман с участием злобных волшебников. (Не от них ли, кстати, генеральша и Фома Фомич унаследовали дурные манеры нечисти?) И уж во всяком случае, привычной логикой развития характера в лоне литературы XIX века никак не объяснить, отчего злобное ничтожество Фома вдруг обернулся ангелом и свахой.

Сюжет здесь не двигатель, скорее кнут. Кнут погоняет и направляет плотные массы вещества, из которых создана проза Достоевского. Из него формируются существа, твари – их не сразу решишься назвать людьми, вариации людей с песьими головами; иногда из массы выступают лишь детали существ. Едва намеченные, они копошатся в недрах всеобщей протоплазмы: приживалки, старушки, безликие старые девы.

Масса источает искры, заряды энергии скапливаются, как атмосферное электричество. Существа дергаются конвульсивно, как лягушки, через которых пропускают ток. И как же они ведут себя! Безобразен злобный идиотизм генеральши, безобразно слабоумное тиранство Фомы, шипение, исходящее от девицы Перепелицыной, а более всего безобразно пародийное приживальство Ежевикина.

Кликушествуя и юродствуя, корчась в конвульсиях, они выкрикивают свой дикий текст. Когда же атмосфера насыщается безобразиями до отказа, происходит вспышка, скандал. Но вот мистерия скандала позади, воздух будто бы очищается. Но и вздохнуть полной грудью не успеешь – безобразия уже пошли вырабатываться, возрастать, снова скапливаться в родимой среде.

Все тут устойчиво и живуче, закон движения обратим, движущие силы циркулируют ритмично и бесконечно. Они уютно циркулируют на дне кочергинского колодца, выхода отсюда нет, да никому и не нужно выходить отсюда. Счастливая жизнь обитателей Степанчикова за пределами повести едва намечена, но, протекая тут же, среди тех же клеток и тех же мертвых птиц, она будет пародией на несчастную жизнь до того, как влюбленные соединились. В сущности, в циркуляции этого бытия ничего не меняет ни трагедия, ни фарс, ни пастораль.

Кто же Кочергин по отношению к этому месту и этому действию? Его позиция отчасти совпадает с позицией героя, от лица которого ведется рассказ, того молодого человека, который сюда прибыл и отбыл, угодив в эпицентр событий и написав о них много лет спустя (эти дополнительные годы как раз и понадобились Достоевскому для того, чтобы показать патологическую выживаемость и жизнеспособность бытия Степанчикова).

Но глаз Кочергина в отличие от пылкого взора рассказчика отнюдь не романтичен. Он отстоит от действия еще дальше, чем рассказчик на склоне лет – его исторический опыт позволяет взвесить свойства среды Степанчикова иначе, оценив их устойчивость.

Все здесь белое, и доски будто не выбелены позже, а как бы изначально были белыми. Белизна барской усадьбы, усадебного тёса – его уже можно было расписывать хоть под мрамор, хоть под фарфор. А хоть и под колодец. Только здесь ничего ни подо что не расписано, а такое, как есть. И подлинность пространства убедительна.

Стоять бы этому захолустному барству в мире и покое, в имении Лариных. Жизнь была бы однообразна, ритмична и проста: варенье варят, чай пьют на веранде. Липы цветут, пчелы гудят…

Но замечательно, как всякий непорядок и беспорядок здесь уместен и даже по-своему ухожен. Вот две ветки упали на пол. Может быть, их нерадивый слуга не убрал? Ничего подобного. Они здесь лежат и будут лежать, а если вдруг казачку Фалалею придет на ум блажь пол подмести, он эти ветки не тронет. Они уже вошли в состав среды и стали священны, как икона, клетка с попугаем и столик с графином.

Мелочь? Нет. Психологический этюд. Здесь ветки валяются, а там за пределами обозримого нами пространства, у конюшен, должно быть, коляска стоит, ось лопнула. Но так и будет стоять, а ось никто чинить не станет. Еще дальше – село, доску несли мимо трактира в усадьбу – ставню латать, и в грязь обронили. Так она и будет лежать, пока не станет трухой и прахом.

Один социолог высчитал на примере маленького городишки, сохранившего патриархальный уклад времен, описанных в «Селе Степанчиково», – что отступления от нормы, образующие неряшливую картину запущенного быта, не случайны. Они имеют свой норматив: забор повален не до конца, но под определенным углом. И если стекло вышибут в новом киоске, то не все четыре, а одно.

Это исследование, которое наш социолог назвал «культурой хамства», исторически обусловлено. Так и в запущенности Степанчикова Кочергин обнаруживает свой строй, ритм, быт и лад. Проем дверной не починят, дверь на него не навесят. Ставни, приспособленные к месту и не к месту, до конца не доведут, ветки с пола убирать не станут.

Случайность становится закономерностью, она – чтимая часть жизненного ритуала. Всё увязано и всё срослось со странной ущербной физиологией обитателей Степанчикова. Никто из них не замечает, не должен замечать несуразицы ампирного диванчика в таких простых стенах, как служебная пристройка.

Не замечают они и странности некоторых деталей. К кулисам прибиты какие-то ставни, непомерно узкие, в две доски, края поломаны. Но они хозяйски перехвачены поперечинами – какой сумасшедший приколотил их, для чего? Задняя стенка – переборка сколочена кое-как, дверной проем таков, что и не понять, намечалась ли тут нормальная дверь или дыру проломили. Или прогрызли – так рвано кромсают гусеницы капустный лист.

Тоже запущенность? Пожалуй, нет. Начато – не кончено, спланировано – не реализовано, задумано и обречено на провал. Нелепо, по-дурацки намечено, и дыра в стенке угодила в центр внимания, куда ни смотри – к ней вернется глаз. Она повелевает осматривать ее, в нее втягиваться. Она становится значительной и главной. Она – портал малой сцены, на которой будет происходить все безобразное и нелепое, что есть в повести; сцены для уродцев и уродливых событий.

И не Ростанев устроил эту «сцену», портал-дыра – след и знак созидательной деятельности Фомы. Это его советы по сельскому хозяйству, его распоряжения косить или не косить Лужки, его рекомендации по уборке и севу, его просветительские реформы среди мужиков, его дурацкий и жестокий каприз обучить мужика французскому языку. Здесь знак безумного и убогого руководства Фомы, вымещение ущербности. Компенсация – созидание такой же ущербной среды, что введено в сценографию внятно, хотя и осторожно.

На этой малой сцене, в этом уродливом проломе стенки будет собираться все уродливое, что есть в Степанчикове. У Достоевского же все вздорные генеральши, юродствующие нищие чиновники и взбалмошные придурковатые девицы набились сюда. И рядом с ними, хотя и в духовно изолированном стерильном пространстве – доверчивые и ясные дети, чистые порывистые девушки, горячие юноши, ищущие повода реализовать высокие идеалы, словом, положительно всё и все изо всех произведений Достоевского набились в Степанчиково, чтобы сыграть трагедию вплоть до финала, обернувшегося буколическим фарсом.

Эти люди действительно подобны куклам, их управление подобно двигателю внутреннего сгорания, они набиты воспламеняющимися страстями, как чучело соломой. И даже глупый безвольный добряк Егор Ильич Ростанев способен на вспышку страсти: от искры запылала солома, и он выгнал своего кумира, тирана и кукловода Фому; а Фома, оказалось, как волк, боится огня. Хоть ему бы подождать – солома горит быстро… Но он испугался. Лишь только самая суть сюжета чуть сдвинулась в пользу счастливого случая – и вот благополучный конец (кажется, единственный у Достоевского) со свадьбой, с приданым, с любовью и благоденствием. И абсолютным утверждением Фомы.

Обитатели Степанчикова – брак, издержки, не тому ли соответствуют изъяны, обломы и негодность деталей в убранстве сцены? Опискин, Обноскин – писарь описался, выкинул, скомкав, испорченный лист, отсюда пошел Фома.

Где-то рядом бродит традиция русской словесности придавать смысл сим издержкам от производства некоего механически обусловленного человечества. А свойство этих издержек, канцелярских казусов, чиновничьих ошибок в том, что они способны не только существовать неподалеку от заведенного механизма общества, но при случае зловеще активизироваться, разрастаться, вольничать с самоуправством фантома. Призрак Акакия Акакиевича угрожающе растет, со временем его энергия роста передастся поручику Киже; способность к разрастанию имеет и Фома Опискин, так и метит в Наполеоны, ему бы не Степанчиково, а территорию побольше…

Угроза их разрастания, увеличения в масштабе изначально заключена в мизерные масштабы, признак малых величин в фамилиях всегда явственен. Опискин, Обноскин, Крохоткина и Мизинчиков – бракованные людишки, на них пошло, конечно же, мало исходной материи, все в обрез, впритык, во всем недостаточность. Маленькие, как куклы. Егор Ильич Ростанев при всех неполноценностях все-таки человек, все в нем подчеркнуто крупно: жест, шаг, громкий голос большого человека, даже в фамилии всегда, когда ее произносят, слышится корневое слово: рост. «Росту он был выше среднего».

Место существования этих кукол – ящик, образ существования – неволя. Все теснимо зависимостью, рабской и холуйской, от рабства они хамеют, хмелеют, пухнут. Все они калеки, все с изъяном, каждый восполняет свой изъян костылем – страстью. Каждая эта страсть-восполнитель уродлива, как липовая нога. Все они не могут жить без чего-то. Без романа, без привязанности, без почитания, без юродства. Их уродливости, их каверны требуют заполнения. Но чем больше заполняется каверна, тем большая алчность их охватывает.

Каждый из них – образ и подобие среды своего обитания: чего-то недостает, а чинить никто не будет. Да и не стоит: получая восполнение, возможность утолить свою страсть, заполнить изъян, они тотчас портятся еще более, уродство начинает расти, как опухоль, вопить о себе дурным голосом.

Почти каждый обитатель Степанчикова в своем развитии, раскрывании в рамках сюжета проходит странный для литературного героя путь. Каждого можно уподобить мерзостной твари из шотландской баллады, которая явилась в гости к королю Генри и стала требовать мяса – и он скормил ей собак, коня, соколов; питья – и он отдал ей все вино; и наконец, она потребовала самого Генри. Выполнив все три требования, он, оказывается, освободил от злых чар прелестную девушку, в которую и обратилась мерзостная тварь.

Король Генри совершил попытку возмущения: «Нет, никогда!» – воскликнул он, прежде чем заключить страшилище в супружеские объятия. В той же мере Егор Ильич попытался восстать против Фомы, не более того. Но кротко снося все возрастающие аппетиты окружающих, разнузданность их требований, он, в конце концов, в счастливом, с неба свалившемся на него финале получил в каждом замечательную трансформацию. Можно сказать, каждый урод обернулся вдруг прелестной девушкой.

Хлоп! Истеричная старая дева, полоумная Татьяна Ивановна оказывается обладательницей великодушного сердца. Вздорная и деспотичная генеральша – симпатичная старушка. Фома Опискин способен творить добро.

Удар – и все потекло в обратную сторону. Каверна, заполненная веществом зла, выплеснувшегося от удара, заполняется веществом добра. Это искусственное вещество, и все-таки не злокачественное, хотя оно неизбежно перетечет в прежнее свое состояние, но есть надежда на то, что цикличность процесса вечна.

Потому, быть может, среда Степанчикова у Кочергина находится в состоянии взвешенности различных начал, ничто не срывается в крайность. Запущенность – терпимая, странности – возможные.

Групповой портрет обитателей села Степанчикова можно описать, отталкиваясь от среды. Судьба положила всем им остаться здесь: Татьяне Ивановне, бежавшей по амурному поводу, да неудачно; Фоме, изгнанному из рабского колодца, но вернувшемуся; генеральше, грозившей уехать – и оставшейся.

Уйти отсюда им так же невозможно, как моллюску покинуть свою родную лужу. В пещерах есть такие лужи и озера; моллюски, в них обитающие, слепы. Слепота – от условий, от вечной темноты. Зрение атрофировано, глаза не нужны.

В колодце Степанчикова жизнь должна неизменно деформироваться, утратить естественные свойства, тут ненужные. Обитатели, приспособившиеся жить здесь, в другом месте жить просто не смогут. Кочергин выстраивает среду их обитания, следуя биологическим законам бытия этих существ.

Засохший мир, лишенный притока влаги, соков, воздуха. Вверху, в раскоряченных ветках, висит большой паук, он сам запутался в своей паутине. Бестолковый, отталкивающий и жалкий, как Фома… Нет, это не Фома – это люстра. Нелепая, растопырившая крючковатые тонкие паучьи лапы.

Метафора у Кочергина во всем дана пунктиром, нигде не выписана до конца. Образная система скользит по туго натянутому канату. Балансируя, обманно соскальзывая и тут же обретая равновесие, она, как истинный канатоходец, дает возможность оценить выверенность и ответственность каждой детали и каждого движения. Всё строго функционально, всё по делу. Дизайн. Среда, оптимально комфортабельная для потребителя.

Сценография как система диктует свои порядки художнику, строго и придирчиво отбирая из его жизненных ассоциаций и личных впечатлений лишь те, которые смогут уложиться в ее жесткую структуру, выявляющую взаимоотношения человека с миром в новом свете. А среда обитания становится выражением свойств окружающего мира едва ли не в большей степени, чем свойств человека, создавшего вокруг себя свой малый мир.

Способ создания среды, которым чаще всего пользуется система, – метафора. Сотворение своего мира у сценографа идет по линии уподобления чему-либо (да хоть бы корзине), но процесс не замыкается найденным для уподобления предметом. Он продолжается, разворачивается, растет, захватывая новые поля, сюжеты, предметы и вовлекая их в бесконечный акт сравнения.

Продолжение следует

Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 15 за 2022 год.