Окончание публикации рукописи Ирины Уваровой о театральном художнике Эдуарде Кочергине. Начало см. – №№ 4-5, 2022 года.

Война прошлась по детству поколения Кочергина. Те, кто оказался несколькими годами старше, успели повоевать. Художники круга, куда вошел Кочергин, навсегда запомнили состояние земли в час испытания. Угроза разрушения мира отложилась в сценографии этого поколения, стала одним из главных ее постулатов.

<…> Это опыт человечества, выбитого из жилой среды – в землянки, окопы, теплушки, в лагеря смерти. Даже изображая картину сотворения мира, космоса из хаоса (как говорили древние греки), художник этого поколения будет в то же время помнить о будущем всемирном потопе, о моменте победившего хаоса. Бытие, вошедшее в эту сценографию, всегда устанавливается на критической грани, отделяющей какой-никакой, хоть плохонький и на живую нитку собранный из чего попало космос, готовый оторваться в пропасть хаоса.

<…> Искусство предупреждало об угрозе, нависшей над человечеством, задолго до того, как в Европе запылали печи для сожжения людей заживо. Уже Первая мировая война показала, сколь ничтожно мало и не защищено благополучие человека – да что там благополучие, – просто право на существование. Ценность личности катилась вниз с угрожающей скоростью. Не нужно было совершать преступления, чтобы понести наказание смертью.

Булгаковская Маргарита, склонившись над глобусом, не успела даже толком разглядеть макетик здания: “Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка”. В случайно выхваченном пункте земного шара людей поджидала гибель.

Выбиты из жизненного уклада, из своих домов и своих стран герои Эриха Марии Ремарка и Лиона Фейхтвангера; изгнанники и эмигранты ютятся в меблированных номерах, кончают самоубийством в чужеземных гостиницах, сходят с ума в концлагерях, умирают, трупы стаскивают на свалку. Перед лицом развитой индустрии уничтожения человек оказывается нагим и беззащитным, обращенным в сырье.

Гонимая часть человечества стоит на краю братской могилы, подобно беззащитной девочке Антигоне у Жана Ануя. Важнейшая задача искусства XX века в том, что оно сумело показать величие униженной Антигоны – величие человеческого духа, единственной cилы, которую человек противопоставил стихии уничтожения.

Послевоенное время упорно рождает всё новые формы искусства, опаленного огнем войны. Как будто бы некая часть культуры оставила своих солдат на страже. Появляются новые поколения художников, берущие на себя миссию предупреждать человечество о возможной опасности разрушения мира.

Космос под угрозой разрушения – художник ограничит его целостность и целость.

Более четверти века часть передовой культуры стоит на защите гуманных начал, не разрешая силе забвения побе-дить память об ужасах массового убийства.

К ней относится мужественное искусство польского сценографа Юзефа Шайны. Сюда входит творчество Даниила Лидера, Давида Боровского, Илмарса Блумбергса, Андриса Фрейбергса, Марта Китаева и Эдуарда Кочергина.

И когда я вижу страшных кукол Шайны, в человеческий рост, искаженных и изуродованных, я вспоминаю военные госпитали моего детства, коричневые бинты, намотанные на обрубки людей.

И куклу Дон Кихота, сделанную из проволоки, из тряпок, – мне говорили, что она хранится в музее одного из лагерей смерти. Неизвестный скульптор успел сделать ее прежде, чем его увели в газовую камеру и, раздев донага, предали бесчестной смерти.

Когда я вижу макет Лидера к “Макбету” с его страшными останками непонятных механизмов, с жуткими люками, я вспоминаю польских повстанцев, уходивших по канализационным трубам.

Кочергин принадлежит к плеяде художников, которые занимаются положением человека в изменившемся мире, в мире, доведенном до критической точки; в космосе, находящемся под угрозой обратиться в хаос.

В их макетах и на их стендах есть единое жестокое развороченное мировое пространство. Пространство, в котором вещи людей утратили ценность, потому что они предназначены для того, чтобы служить хозяевам в нормальных условиях.

Новую ценность обретает хлам, выкинутый на свалку, он более пригоден для того, чтобы стать стройматериалом в изменившихся условиях, при созидании жилой среды разрухи. При критическом повороте судьбы на свалке среди хлама оказывается человек.

Кочергина и художников его круга объединяет общность отношения к миру, ориентированная на положение человека в необычных обстоятельствах и пограничных ситуациях.

В макете Кочергина к пьесе “Похожий на льва” мы видим руины, останки стен, уцелевшие от бомбежки. Три обломка, как три полуразрушенные плоские башни, торчат под открытым небом. Но вглядевшись, начинаешь замечать, что развалины обитаемы: люди приспособили ошметья прежнего быта под новое, уже сложившееся жилье.

В макете к “Вкусу меда”, казалось бы, нет ни войны, ни следов бомбежки. Просто обитателям досталось несколько запущенное помещение. Но обживание его происходит по тем же законам, по которым обживаются руины.

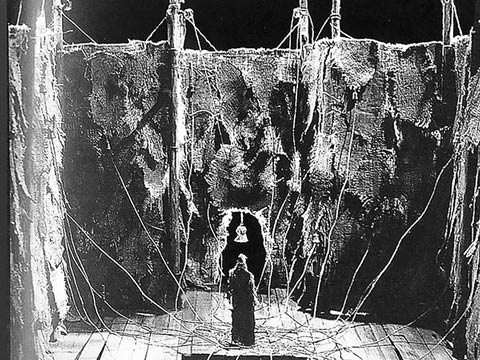

В макете к “Борису Годунову” мир разорен, разодран, обезображен. В макетной коробке – маленькие языки лохмотьев, на них – крошечные колокольчики, от колокольчиков тянутся тонкие нитки.

А рядом на выставке помещается фрагмент декорации, где всё то же увеличено в масштабе сцены. Огромные языки рванины, структура ткани ячеиста, крупна, плетение толсто и грубо. Колокола, веревки. Этим колоколам – вещать о беде, на этих веревках – вешать. Разрастаясь, увеличиваясь, они образуют мир огромный, несоразмерный человеку, враждебный. И мир этот страшен.

Макет – испытательная станция, маленькая лаборатория, где кто-то проводит испытания над ситуацией, описанной Пушкиным. Сюжет – повод для лабораторных исследований. Совершившиеся злодеяния деформируют окружающий мир, он разрушается, становится безобразным, убийственным, источает зло. Стихии, бушующие в большом мире кочергинского “Годунова”, здесь сконцентрированы, как человеческие беды в ящике Пандоры.

Превращение пространства, его разворачивание и разрастание от макетной коробки к коробке сцены – само по себе есть модель ситуации человека в меняющемся мире. Здесь начинается сверхъестественная трансформация мира по отношению к человеку. Возможно, первым описал ее Джонатан Свифт. Он ввел единицу измерения, равную человеку, попадающему то в империю лилипутов, то в державу великанов.

Макет декорации к “Борису Годунову” и кусок декорации в натуральную величину могли бы дать наглядный урок о злоключениях Гулливера, которого угораздило потерять свой собственный мир, довольно сносно приспособленный для жизни.

Кажется, Гулливер был первым человеком, кого искусство проверяло на прочность, на выживаемость в нечеловеческих обстоятельствах.

Ведь его древние предшественники, обитатели мифологических систем, могли уменьшаться, чтобы пролезть в лошадиное ухо, могли увеличиваться в размере, а при случае становились невидимыми. В чудесных ситуациях им перепадало кое-что от чуда.

Но ужас положения Гулливера был как раз в том, что в стране лилипутов и великанов, равно как и в краю лошадей, он-то оставался человеком, никак не меняясь. Оттого и приключились все его бедствия.

***

Рассматривая сверху земной шар, космонавты увидели его таким, как он угадан Александром Тышлером в эскизе к “Мистерии-буфф”: безмятежно-голубым, кое-где овеянным нежной дымкой.

Дымка не проходила, стояла все время. Это была болезнь атмосферы.

Люди не управились с Землей. Поражены вода и воздух, погибает природа.

Среда обитания в сценографии несет печать неблагополучия Земли.

У Кочергина в макете к “Своим людям – сочтемся” деревья, введенные в интерьер, стоят без коры. Кора пошла в дело, надрали лыка, сплели обоев, половиков. Деревья стоят мертвые.

В “Прошлым летом в Чулимске” сибирские деревья – опорные столбы: на них опирается город, по ним карабкаются лестницы. Листвы тут нет.

Нет листьев на деревьях в “Селе Степанчикове” и на деревьях в макете к “Насмешливому моему счастью”. В спектакле “Валентин и Валентина” деревья тоже голые – пустые ветки, как зимой. Для этих деревьев зима всегда. У Кочергина острое и тонкое чувство природы – свойство, редкое для горожанина. Природа стоит за всеми его урбанистическими построениями. Но чаще всего это мертвая природа.

Ион Друцэ в пьесе “Святая святых” показал, как благословенное равновесие человека и природы нарушено, разорвано. По отношению к природе, питающей человека физически и духовно, совершается постоянное преступление и святотатство. Люди истребляют лошадей, коров с телятами во чреве, жестоко убивают птицу.

Три героя пьесы связаны общим детством. В детстве у них была любимая заветная ива. Они помнят ее всю жизнь, она – память и символ их близости и сердечного родства.

В макете Кочергина к спектаклю “Святая святых” есть общее мягкое пространство: мешковина пола взмывает вверх, плавно уходит к небу. В ней прорастают небольшие безлистные деревья, одно из них – та самая ива. Она тоже лишена кроны, – становится уже привычным, что деревья больше никогда не зеленеют, не цветут, не плодоносят.

Иногда на кончиках сухих ивовых веток загораются маленькие электрические лампочки – дерево стало символом, не более. Оно символично, как рождественская елка. К жизни ивы лампочки никак не относятся.

По всему пространству разбросаны мохнатые островки, их можно принять за пасущихся баранов. Но это не бараны, а шкуры, содранные с животных и брошенные в землю.

Режиссер Ион Унгуряну рассказывал:

“И тогда мы подошли к пьесе Друцэ, как к пьесам Шекспира. Там ничего не указано, ни где, ни как, а только идет жизнь человеческого духа… Ничего не выносили на сцену – и вместе с тем создавали целый мир, вселенную, а зритель жил в ней…

Что меня поразило в Кочергине? Он очень просто решил мои вопросы, не знаю, насколько легко ему было к этому прийти. <…> И потом я расшифровал для себя его сценографию так, что мы держим ответ за свои действия перед лицом вечной природы, а этот крестьянин – часть ее, он ее и олицетворяет, и защищает”.

В спектакле “Влияние гамма-лучей на бледно-желтые ноготки” есть две девочки-одноклассницы. У одной кролик и выращенные ею ноготки. А другая поймала бездомную кошку, препарировала ее и получила скелет. Обе они мечтают стать учеными. Обе претендуют на первенство – школа проводит конкурс.

Жизненная ситуация, столкнувшая соперниц, такова, что, независимо от результатов конкурса, победа в конечном счете останется за той, которая спокойно и расчетливо убила кошку. Девочка, любящая цветы и кролика, потерпит поражение.

Кролика в спектакле не показывают. Стоит только ящик, где он будто бы помещается – на самом деле его нет, от зрителя это не очень скрывают.

Ноготки бутафорские. В поражающей своей доподлинностью обстановке, где все настоящее и только настоящее, искусственные цветы выдают себя. Их искусственность дорисовывает обреченность надежд девочки, привязанной к природе. Отсутствие живого цветка и живого кролика в этой ситуации драматично.

Зато в зрительном зале висит фотография покойной кошки, изображение устрашающе реалистическое. Напротив портрета кошки, через зал, другой портрет – фотография собаки. (Девочка-победительница как раз сообщает, что она собирается в будущем препарировать и собаку.)

Уйдя со спектакля, мы запомним эти фотографии. Кочергин направил наше внимание на убитых животных. И хотя пьеса не о них, а о людях, художник заставляет помнить о том, что отношение к животным – проверка человека на человечность.

Победительница пробьется. Перед ней откроются двери не только в науку. Она и другие, такие же, равные ей, будут ставить опыты на людях. Высшей целью, объясняющей убийство, может стать добыча скелета.

Спектакль идет на малой сцене БДТ. Малая сцена заключена в белый павильон, собранный из поперечных планок; стены устроены, как жалюзи.

Все это напоминает внутренность лабораторной кроличьей клетки. Когда на стены клетки падает снаружи свет, он проходит сквозь щели между дощечками в виде плоских лучей. Можно подумать, что мир, в котором живут люди, подвергается влиянию какого-то облучения. Но кто проверяет действие лучей на человеческую душу? Это не те полезные гамма-лучи, воздействие которых на бледно-желтые ноготки оказалось плодотворным.

В макете к спектаклю особенно явственно проступают приметы пространства как лабораторного, опытного. Жизнь подопытных существ, запертых в нем, будто это не люди, а белые мыши, терпит изменения, в существах пробуждается жестокость.

За пределами спектакля проблема, которую разрабатывают и изучают с помощью этой сценографии, разрастается, последствия безумной и беспечной жестокости угрожающи. Связь причин и следствий в природе и обществе подвергается проверке современной культурой.

<…> Что за странное время выпало нам. Каждый раз узнаешь что-нибудь новое.

Рыбы, оказывается, общаются друг с другом.

Растения бывают травмированы, когда рядом с ними происходит злодеяние.

<…> Но не потому странно все это, что большие ученые умы пришли в конце концов куда-то во чисто поле, где бродит древний, но совершенно безграмотный дурак, а изо всех сказок кричат ему звери: “Не убивай меня, Иванушка! Я тебе пригожусь”.

Странно, что все эти знания открываются нам именно в ту пору, когда природа покидает землю, и, говорят, уже вычислен день уничтожения последнего тюленя.

Все будет просто, но торжественно. Никакой помпы. Охотник скажет несколько слов. Тюлень перед смертью, очевидно, тоже что-нибудь скажет. Можно надеяться, что наука уже сможет расшифровать его последнее слово.

Кочергинская “История лошади” имеет общую кровеносную систему с толстовской повестью “Холстомер”, но на ее характер лег след этого самого времени, когда вновь заговорили животные. Время развития бионики; что за жгучий интерес пробудился вдруг в людях – понять расчеты свода крабьего панциря, боготворить спираль ракушки, гордиться, что научились строить небоскреб, как восковые соты? А в Италии, в стеклянной колбе, куда по трубкам поступали жидкие вещества, в прозрачной паукообразной установке произрастает из клетки человек, гомункулус… Искусственный Адам.

Среди множества способов создания среды, испробованных Кочергиным, различимы опыты биологического характера.

От цельного дерева поэтики осторожно срезана ветка. Если ее посадить в удачно составленный грунт, она пустит корни. Важен состав почвы.

На тончайших весах вкуса и чувства меры взвешиваются крупицы вещества.

Мешковина + Деревья + Х = Вампилов.

Мешковина + Деревья + Х = Друцэ.

Обе среды по составу однородны. Важны пропорции веществ, соотношения масс, мера нагрева. Частицы местных минералов и местный воздух вводятся в гомеопатических дозах.

Вегетативный способ наивен и обескураживающе прост: ведь и вправду там, в сценографии, это почва, деревья. Правда, не живые, но выросли-то они здесь.

Поэтике Вампилова предшествует масштаб Сибири, чудовищный размах, разлет неистового пространства. Вписанный в него Чулимск мал и тесен настолько, насколько тайга широка, велика. Но, заблудившись, выйти одинаково трудно и из тайги, и из Чулимска: природа дала городу подняться на своих стволах и костях, теперь он перенял ее повадки, ее облик. Кочергин вводит однородную массу тайги в частицу городского вещества. Частица ее заглатывает как лягушка вола. Вампилова можно понять и иначе. Но вне сомнений – эта Сибирь от него.

А в Молдавии мир божий идилличен и ласков. Невинна была округлость облаков, холмов, барашков, одинаково курчавых. От такой пасторали осталось немногое: невысокие и нечастые вертикали деревьев, они редко и далеко друг от друга поставлены в белую пыль.

Здесь свежевали деревья и баранов, большие шкуры висят на распорках в двух концах сцены, как скальпы, снятые с самой природы.

Это от бескомпромиссного пантеизма Друцэ. Он дезертировал в войне человека с природой; когда поражение ее было предрешено, он открыто перешел на ее сторону.

В удавшихся спектаклях вегетативного свойства мир произрос, расцвел и вызрел. Упругий треск лопнувшего плода, прозябание стареющего стебля и зерна, принесенные растением на свою тризну и просыпанные им над своей собственной могилой, – такова бионика “Дачников”; без лишних затей Кочергин дает нам мирискусническую картину растительного мира.

О “Дачниках” Кочергин говорит:

“Товстоногов хотел, чтобы среда несла “силовую нагрузку” – разоблачала что-либо. Декорация настроенческая, режиссер требовал “мираж”, я сделал как бы воспоминание о том времени, о природе, о “Мире искусства”, о Борисове-Мусатове. Своими, конечно, средствами.

Это воспоминание о природе. Это ностальгия о ней. Это зеленая ностальгия. Городок. Человек-зритель соскучился по зелени – я ему даю не пейзаж, а зеленую сферу с осколками натуральных деревьев, с обрубками, спиленными кусками, в интерьере напоминающими мраморные колонны.

Сфера сделана из двух гардинных сеток, специально изготовленных фабрикой для нашего спектакля (размер ячейки был мною задан, исходя из размеров зала и света в спектакле). Две сетки с одинаковым размером ячеек, висящие вместе, дают муаровый эффект.

В театре всегда боялись таких эффектов, которые случайно могли получиться от использования одинаковых просвечивающих фактур (например – тюля). Мне удалось избежать повторяемости масштаба, весь секрет в рисунке плана. Воланы по пластической напряженности все разные. План меняет масштаб муара. А пластика взята от ар нуво.

Зритель плана не видит, но ощущает. Остановиться глаз зрителя не может, так как масштаб муара и воланов перетекает слева направо, все время меняясь. Я постарался чисто формально перевести впечатление от шевелящейся листвы на сцену.

Этому помогает контражурный свет – сквозь сетки на актера в сторону зрителя. Свет направлен кругово – поэтому теней от фигур нет. Актеры на зеленом половике и на зеленом фоне выглядят подвешенными в воздухе”.

Более сложна органика “Холстомера”. Хотя принцип ее строения обычен для Кочергина, но состав иной. Это ткань не растения, а чего-то более высокоорганизованного.

Конюшня, помещенная в торбу с овсом, – вот, что такое мешок, скроенный Кочергиным к “Холстомеру”. Но торба, надетая на морду лошади, составила целое с мягкими лошадиными губами, с голым мокрым нёбом, срослась с глоткой, жаркой и беззащитной, – сама стала чувственной, мясистой, влажной плотью.

Ионой во чреве оглядываем мы слизистую мешковины, выступы, бугры, присоски. Есть нечто запретное в этом погружении в плотское, в проникновении внутрь, в рассматривании тканей, таинственно скрытых самой природой внутри живого существа.

Оно соразмерно толстовской системе отсчета, начинаемой изнутри, откуда никто до него не начинал, из скрытого от нас внутреннего мира животного.

Осязаемость, чувственность, вывернутость наружу внутренних органов, – такова биология среды “Истории лошади”.

Бережное толстовское проникновение вовнутрь существа, до его едва ли не духовного строения; существа, уже поднявшего глаза на мир окрест себя, но не выделившегося из природы и переживающего свою зрелость как лето, а старость, убого ковыляющую к обрыву в небытие, как зиму. Лошадь стоит так близко к людям, так переплетается ее жизнь с жизнью хозяев, что она уже отчасти и человек.

Вся эта тонкая и мудрая физиология находится в опасном соседстве с бойней. Обращение сложной и чувствительной материи в пуд конины слишком доступно и чудовищно просто.

Бугры, отеки, отчетливо проступающие на ткани, лопаются в минуту смерти Холстомера. Кочергин замышлял, что из разрывов полезут цветы, красные, как внутренности, и великолепные, как розы.

И среда проиграла бы свою сложную, свою отчаянную роль до конца. Может быть, это была слишком дерзкая роль и запретная игра – не знаю. Но получилось так, что вместо объемных и мясистых цветов в образовавшихся прорывах нам были показаны вариации подносов – плоские планшеты, расписанные розами.

Для меня они остались здесь гостями, пришедшими в дом случайно, наверное, по ассоциации с чаепитием на трактирных подносах. Слишком точно и пронзительно выстроен был этот мир, его биология и его архитектура задали неукоснительный путь двум и только двум движениям чувства: плоть живая и конюшня. От конюшни тут имелись коновязь, настоящая солома на полу, не театральная, а слежавшаяся, утоптанная и косматая; старые настоящие колоды, из которых уж точно поили табуны, какие-то железные гремучие кольца, старые лоснящиеся веревки, фонарик тусклый и унылый.

Житье лошадей устроено человеком, потому видна все-таки какая никакая архитектурная основа человеческого жилища, и люди, когда им выпадало тут играть владельцев лошадей, так и жили, не замечая, что это конюшня. Авгиева конюшня!

Ориентир, маяк и веха – тревожная, возмущенная мысль Толстого, бурно бьющая не только в “Холстомере”: человек и природа стали несовместимы. С какими бы намерениями ни обратился человек к природе, если он не живет ее жизнью, забыл и попрал ее законы, он ее убийца.

И потому конюшня еще и бойня, а колода – плаха. Велики страдания, принесенные человеком – лошади.

Сценография создает условия, где возможен предложенный Марком Розовским ход мюзикла и путь осознания связей искусства на каком-то новом уровне. В недавние времена “Холстомер”, угоди он в театр, был бы разыгран в опере – с помощью натуральных лошадей, в ТЮЗе – актерами в трико, при челке и хвостах, в театре кукол – куклами, в драме… а в драму бы его не допустили.

Сценография же пришла в то время, когда возможен стал не только синтетический жанр, но и Холстомер, сыгранный Евгением Лебедевым, – этот кентавр, полуконь, получеловек (точнее и конь, и человек), в чьих актерских приемах Евгений Сперанский, опытный кукловод, с удивлением увидел приемы театра кукол.

Но это был новый театр (куклы, маски, актера), творящий в той же области, куда уводит нас сценография – в позабытую древнюю образную систему, замешанную на магии и чародействе, – на знании того, что есть жизнь и смерть и кто мы в круговороте бытия.

Театр, в который рано или поздно художника приводит тоска “по искусству больших обобщений”, как сказал Мейерхольд. “История лошади” в самых крайних и самых острых точках своего существования в современном искусстве совпадает с очертаниями древней мистерии о жизни и насильственной смерти, об убийстве обреченной жертвы, принесенной во имя продолжения земной жизни.

Но и в повести Толстого, и в спектакле становится ясно, что нарушены и разорваны вечные мудрые связи всего сущего, и приостановился круговорот, а земля не принимает жертвы. Потому здесь не заклание, а убийство, не мистерия, а панихида.

Смерть Холстомера что-то меняет в окружающем нас мире, и эту перемену фиксирует замысел сценографа, – среда разорвана, разъята, и мир кровоточит.

Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 6 за 2022 год.