Продолжение неопубликованной рукописи Ирины Уваровой о театральном художнике Эдуарде Кочергине. Начало см. – № 4, 2022.

Разрезали шнур, и толпа потекла в маленькие залы, где теснилась персональная выставка Эдуарда Кочергина.

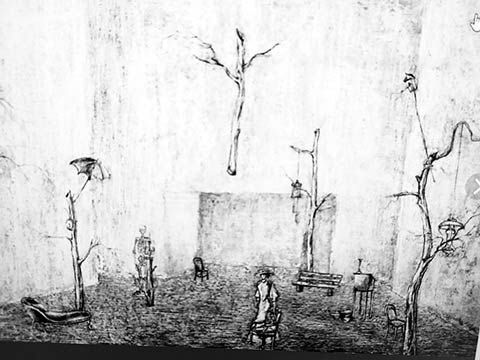

Там мы увидели великое множество коробок. В каждой помещался макет. В каждом макете заключалась своя модель мира.

Это были бледные и светлые миры. Цвет присутствовал, но скрыто и тайно. Как будто все, что некогда было алым, синим и зеленым, выцвело и затаилось под налетом меловой пыли. Во всем чувствовался странный привкус мела.

Мир, называемый “Борцы”, был сшит из мелких прямоугольных лоскутков. Лоскутки белесы, чуть различны в оттенках – так выглядит нежное нутро молочной перламутровой раковины.

Мир, называемый “Гамлет”, был легкой прозрачной корзиной или клеткой. В макете ее строение безукоризненно, как скелет морской твари, вываренной в щелочи.

Выбеленной комнатой, чистой, как крошечная операционная для жуков, было “Насмешливое мое счастье”. Обстановку комнаты составляли старинные вещи и белые березы.

Только на выставке ювелира можно смотреть работы именно так: теснясь к стендам, наклоняясь к ним и подолгу разглядывая драгоценные изделия. И жалко, что нет лупы, а лучше – микроскопа. С неимоверной тщательностью, с непостижимой серьезностью возведено миниатюрное царство каждого макета. И с такой ответственностью выверена каждая малость, будто это не керосиновая лампа величиной с ноготь (на цепочках, со стеклянным матовым абажуром, с ламповым стеклом и фитилем в узорной бронзовой горелке), а колесико сложной машины, без которого не сможет работать механизм. Лишь старинные мастера относились так истово к своим изделиям, к музыкальным шкатулкам, где танцевали менуэт маркизы и пастушки.

Но в старинной шкатулке совершенными средствами воспроизводилось совершенное создание: дворец с башенками – шедевр зодчих, башмачок с каблуком – шедевр башмачника.

А в кочергинских коробках виртуоз-макетчик возвел останки города после бомбежки. Обломок изуродованной, изуве-ченной стены, в него судорожно вцепилась оторвавшаяся водопроводная раковина.

Руины, развалины, свалки…

Право же, мастер XVIII века был бы крайне изумлен, узнав, сколь высоко нынче ценят ржавый загадочный предмет, именуемый потомками батареей парового отопления.

И разглядывая макет к “Насмешливому моему счастью”, он удивился бы диковинному обычаю русских высаживать лесные деревья прямо на полу в интерьере.

Да Бог с ним, с исторически отсталым кустарем-одиночкой. Но и мы, умудренные опытом развитой цивилизации и не менее развитой сценографии, – всегда ли мы сможем внятно объяснить, зачем нашему сценографу понадобилось разводить березу в комнате.

Почему принца Гамлета определили в дырявую клетку, установленную на перекрестке ветров Дании и сквозняков России.

Почему Кочергин поселяет людей под открытым небом.

Откуда пришла эта настойчивая идея показать мир в открытом виде и почему стены, возведенные сценографом, столь ненадежны. Сквозь них может пролезть в дом лес, дождь, вор и враг. Они – сетка, которая просматривается. Они – бумага, которую можно проткнуть, порвать, посмотреть, что внутри.

Уличный фонарь и комнатный торшер оказываются рядом в неведомом измерении – едва ли не в четвертом. Но каковы же физические свойства мира, где ты не властен отогнать улицу от своей постели? Человека испытывают пространством.

Что такое макет? И почему, наконец, он понадобился Кочергину? Да и не только ему. Отличные рисовальщики и сильные живописцы уходят от плоскости эскиза к трудоемкому, хлопотному и сложному в исполнении макету.

Макет для них – точка пересечения многих общих линий. Едина их позиция по отношению к предмету изображения, позиция чисто физическая, определяющая положение художника и предмета в пространстве. Едина и позиция художника, определяющая меру его ответственности перед этим мирозданием, умещенным в коробке. Мера ответственности велика, потому важна каждая малость.

Мироздание здесь сжато, под сильным давлением введено в поле обозрения. В макете оказывается бульонный кубик, осадок от выпаренного пространства мира. Макет – это объем реторты, где перегоняется вещество, трансформируясь из одного состояния в другое. Это глубина колбы и нутро реактора, где расщепляют атом, высвобождая адские силы.

В пространстве такого макета отложилась логика эксперимента, технические условия испытания, проверка подопытного объекта дополнительными нагрузками. Искусство увлекается наукой не в первый раз.

Бунт пространства

Мирное сосуществование эскиза и макета в лоне выставок и в творчестве художника обманчиво.

История искусств есть яростная борьба плоскостей и пространств.

Первый наскальный рисунок означал, что в человечестве пробуждается энергия творчества. Но он же возвестил о том, что отныне рядом с объемами и далями трехмерного мира начинает жить мир плоский. Дали распластаются в двухмерной системе координат, объем утратит третье измерение, и двухмерный предмет, пригвожденный к ровной поверхности, начинает долгий путь изображений.

Когда же родился художник, который написал занавеску так, что люди захотели отодвинуть ее и посмотреть, нет ли за нею картины, – то был выпад пространства против уплощенного своего подобия. Оно соблазняло прорвать плоскость, заглянуть в глубину.

Двухмерный мир оказался живучим и цепким. Бывало, он подчинял себе

скульптуру. Средневековая стена втянула в себя фигуры святых, их лица становились плоскими, складки одежд теряли выпуклость, объем.

В дни празднеств отдельные фигуры двигались параллельно стене, пластика их была каменной, скованной – то были актеры храмового театра. Средневековый мир нарисован, а не выстроен. Образ мира распят и пригвожден к единой стене, уходящей в небо.

Пространство надолго сдает позиции, отступает, как океан. Отлив задержался на века. Искусство Ренессанса еще не родилось, еще лишь было зачато, а дальний гул прилива нарастал. Пространство готовилось к штурму. Скоро оно ворвется в полотна, брызнет сквозь тучи, в синих разрывах откроются просторы вселенной.

Леонардо да Винчи начнет вычерчивать упругое крыло: “То был голод по рассеченному пространству” (слова Осипа Мандельштама). То был голод по пространству, которое подобно крысолову, манило и зазывало человека соблазнительным голосом своей дудки – спуститься в ад, подняться ввысь, уплыть за Геркулесовы столбы.

Пространство алчно поглощало плоскостные изображения, оно повелевало строить камеры для опытов с линиями, сходящимися в дальней точке. Линейная перспектива стала крайней мерой, давшей пространству договориться с плоскостью полотна. <…> Пространство не сразу догадалось о проигранной борьбе: ренессансная глубинная сцена, сцена-коробка была все-таки его неоспоримым завоеванием, победой над рельеф-сценой. Но декорации оставались плоскими, на полотне с помощью линейной перспективы изображались аллеи, глубины, дали, уходящие улицы.

Владычество двухмерной декорации оказалось на редкость долгим. В театре и в живописи. Бывало, что и в архитектуре.

Но похоже, что искусство затевало игру с пространством не когда попало. Игра возникала в определенные времена, связанные с раскрытием понятия о мире, с увеличением мира. С очередным выходом к подножию вселенной, к очередным опытам пробиваться ввысь. И если начало XX века принесло формы искусства, жадно впитывающие в себя пространство, то за дерзкими и крайними в своих притязаниях новациями открывалась эпоха воздухоплаванья, а культура энергично вырабатывала проекты преобразований мира в космических масштабах, в пространствах земли и неба.

Декорации и костюмы Александры Экстер, ее эскизы 1920-х годов, где дана выкройка предмета и грани всех его сторон, где он видим со всех точек одновременно, в обход, в облет – вокруг; где массы уплотняются и яростно сталкиваются друг с другом, – все это новая атака пространства.

Конструкции на сцене Мейерхольда – победа пространственных решений. В “Бане” Маяковского в ГосТИМе на сцене выстраивали машину времени. Наивная модель, собранная из подсобных театральных материалов в поделочном цехе, в ту пору обретала особый смысл.

Машина времени, преодолевающая времена и пространства, казалась реальностью завтрашнего дня. В нее верили и ждали. Изобретатели спешили: манипулируя со временами, машина могла приблизить счастливое будущее всего человечества. Модели невнятных машин, стоящие на сцене театра Мейерхольда, – проект машинерии, которая даст человеку возможность обитать в будущем (а если захочется – в прошлом) на просторах вселенной.

Пройдет половина столетия, солидная мера времени в искусстве. Пространство снова готовится к прыжку. Копит силы. Ищет щель в обороне.

К тому времени в театре прочно утверждено властвование эскиза. Во владениях ближних и дальних соседей – та же картина. Картина на гобелене. Картина на стенках керамики. Бесцветная картина на прозрачном стекле. Форма нейтральная, и сильна власть изображений.

Но кто мог знать, что утилитарные глиняные вазы и блюда с нарисованными на них пейзажами и видами пространство изберет для очередного штурма?

Бирнамский лес, изображенный на тарелке, двинулся. Пространство стало медленно просачиваться сквозь пористую глину, и вдруг дрогнула дорога и потекла внутрь, в образовавшуюся вмятину. Вздулись бугры, выросли холмы. А нарисованные лица отделились от поверхности, фон отступил, обтекая фигуры, и они стали почти скульптурны. Лишь ноги их вросли в глину: Адам, не до конца отделившийся от глины, из которой слеплен.

Глина восстанавливала утраченный престиж и славу праматери сущего, она напоминала, что именно из нее был сотворен мир и человек, напрасно забывший об этом, пустивший ее на посудно-кирпичные цели – и только.

Соединившись, пространство и глина создали новый жанр – керамический рельеф, объем, в котором складывается своя картина мира. Свои дома, свои города, свои люди и свое небо.

Говорят, мы живем в век раздробленной картины мира. Каждый пункт нашего бытия и деятельности столь перенасыщен информацией, что на целостный охват мироздания нас не хватает.

Но художник испытал сегодня сильнейшую потребность воссоздать целое, ему необходима картина мира – вся.

Вдруг что-то случилось с гобеленом. Он шевельнулся, ожил, оторвался от стены, двинулся в пространство мимо оторопевших критиков, поражая изумленных зрителей и удивляя самих художников, своих создателей. <…> Гобелен обрел объем, образовал причудливые фигуры, мягкие тела, прорастающие сосульками и щупальцами. Полые тела, пустоты – пространства новых, диковинных, еще не обжитых миров. Миры исходят из своей “глины”: это пряжа, веревка, шерсть.

Керамический рельеф стал маленьким “театром”, где актерами были не только глиняные люди, но и провалы, и объемы пространственных конфигураций. Игра объемов, игра пространств, в которых малые подобия разыгрывали на свой лад ситуации и положения великого мира. В чем критика усмотрела явное влияние макетной коробки.

В такой же коробке сценограф как раз в это время (середина 1960-х годов) начинал собственные опыты в том же направлении. Вдруг заявил о себе громогласно театральный макет, выявив свою концепцию строения мира и всякий раз – новую “глину”, иное вещество, из которого этот мир сотворен: из железа, из бумаги, из мешковины. <…>

Что же все-таки роднит пространственный гобелен, керамический рельеф и макет сценографа?

Они возникли почти одновременно и сложились в самостоятельные величины в одно и то же время. Они связаны между собой подобием пластического обличия и содержательностью. Они – сферы нового искусства, осознавшего себя и взявшего на себя право охватить и выявить сложные понятия, размышления и чувствования, которые во все времена были достоянием поэзии, живописи и философии. Они обрели право коснуться мироздания и попытались проникнуть в его тайны, говоря о них на языке поэтической метафоры и пластики искусства.

С птичьего полета

В малом пространстве макета сценограф ставит опыт над всем миром.

Надежно, как дом, в котором предстоит поселиться самому художнику, строился в прежние, совсем недавние времена макет. Крепкие стены интерьера, в окно виден хороший пейзаж, мебель стоит с таким расчетом, чтобы жить тут всегда и с удобством.

Мир обетованный, и художник, вжившись в пьесу, смотрит на него глазами строителя; обличая этот быт или горячо сочувствуя ему, он находится внутри предлагаемой ситуации, он один из тех, кто принял участие в этой жизни. Он смотрит на происходящее даже не из зала, а чуть отступив к краю сцены, почти что изнутри интерьера.

Такие решения есть у Кочергина, например, “Фантазии Фарятьева”. Однако его стихия – все-таки другой интерьер: “Село Степанчиково”, “Борис Годунов” и “Гам-лет”. И дело не только в привязанности к метафоре (как принципу формообразования), которая была так мила сердцу художников в 1960-е годы. В конечном счете, метафора у Кочергина оказалась лишь средством показать трансформацию среды.

Но дело еще и в точке зрения, в пункте, из которого можно увидеть и Эльсинор, и всю Данию, и многое другое.

Это удаленная точка. Постепенно в наше мироощущение входит прикосновение вселенной, исподволь формируя космический взгляд на положение человека в системе Земли и мирозданья. Когда первые космические корабли отрывались от земной поверхности, было высказано немало пророчеств о том, какой мощный толчок к развитию получат многие науки.

Но кто мог предсказать, какое влияние окажет космос, вторгающийся в земные дела, – на искусство? Я говорю не о теме и не о фресках с обнаженными гуманоидами со звездой в ладони, летящих куда-то вверх. Но о некоей точке в мировом пространстве, которую современное искусство избрало, как сторожевую вышку, чтобы, глядя оттуда, постичь, что же все-таки происходит на земле.

Космос знаками Зодиака заглядывает сверху в интерьер, там Март Китаев разместил “Плоды просвещения” (Театр имени А.С.Пушкина, Ленинград). Сценограф Станислав Бенедиктов ввел тему космоса в спектакль “Родительская суббота”, где в черное небо смотрит полупрозрачная ракета, сколоченная из рейки, – такие ставят на детских площадках.

Это – прямые выходы к небу, но сценография пользуется ими редко. Небо в сценографии есть место, откуда оглядывают мир, поместившийся в макетной коробке.

С этой точки художнику дано видеть все в смещении масштабов и пропорций, во всемирном охвате. Охвачено событие, но и поле вокруг, иногда поле величиною со всю землю. Ясна относительность явлений и относительная непроницаемость преград, выгораживающих угол обитания. То, что кажется удаленным друг от друга, сближено, различие в расстоянии несущественно. Пространство разъединено, отдельные картины заключены в корпускулы, как бы в невидимые стеклянные шары.

Шары сбегаются, сосредотачиваются в неведомом полюсе притяжения. Картины совмещаются, накладываются друг на друга, входят одна в другую.

Снова движется Бирнамский лес – вступает в замок Макбета… “…вдруг стало видимо далеко во все концы света” или “И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье”.

И трудно удержаться от соблазна на этом месте вспомнить, что, как говорят космонавты, зрение “там” обостряется, и, видя враз моря и континенты, можно увидеть также и отдельные дома.

В определенном смысле космическая точка зрения заменяет краткий миг вдохновения и редкое ясновидение чуда – постоянным пристальным наблюдением, необходимым художнику, добровольно взявшему на себя хлопотное бремя видеть всё сразу и постоянно.

Совпадения современных научных изысканий со сведениями, доступными далеким предкам, интригуют. Сквозь чисто современные конфигурации пространств в макете и рельефе проступают очертания древних картин.

<…> Теория Эйнштейна потрясла сознание современников, но, опомнившись от потрясения, мы обнаружили, что основы теории относительности изложены в Библии. Древний мир уже знал, что в божественных высотах тысяча земных лет может пройти как единый миг. Тут поражает не только скучная правильность истины “все было”, но еще и искры совпадений, мерцающие в толще времени.

Герои популярных нынешних книг располагают теми же сведениями; они говорят о полете со скоростью света: “…тогда две секунды и для вас и для меня, два удара сердца для вас и меня будут соответствовать многим годам для тех, кто остался на нашей планете” (Пьер Буль. “Планета обезьян”).

Для тех, кто остался на нашей планете и имел случай соприкоснуться со сценографией, небезынтересно будет рассматривать макеты с учетом представлений об относительности, хотя бы самых скудных.

Видя Гамлета в сценографии Давида Боровского (Театр на Таганке, режиссер Юрий Любимов), мы уже не спрашиваем, где, собственно, костюм, приличествующий принцу. В нашем сознании Гекуба, Офелия, Высоцкий и даже бедный Йорик оказались рядом одновременно.

Место действия, где совместились времена, – пустое пространство. В пустоте обитает странное создание – громадный занавес, гигантский гобелен, вязаный, плетеный или тканый из веревки. Явственно видны крупные поры, серая шкура неровна, местами клетки плетения разрастаются, веревочные узлы вспухают, как нездоровые вены.

Ковер или гобелен, за которым прятался Полоний и сквозь который был пронзен клинком, – это он развернулся, раскрылся, подменил собою всё; среда, подслушивающая, подсматривающая, зорко следящая за человеком, она выслеживает, настигает, убивает. Он становится стеной, колышется, как море, и с угла, и с глубины вдруг занавес мчится на Гамлета в качестве призрака покойного короля. Аналог ему, пожалуй, только Солярис, океан, улавливающий токи нашего сознания и воплощающий их в образах. Деятельность занавеса в области формирования среды вызывающе нейтральна по времени. Среда, которую он создает, не древняя и не современная; время растворилось, исчезло.

А в “Гамлете” Кочергина быт старой Дании перекрывается бытовой стихией случайного убежища. Так могут быть обжиты сарай, курятник, старая цистерна. Обживаемость курятника и цистерны – представления, принесенные опытом невзгод, выпавших на долю людей XX столетия. Опыт хотя бы военного времени – суровый, скудный быт эвакуации – совмещается с историческим временем событий в Эльсиноре.

Сценография ушла от импрессионизма, от мгновенного впечатления, сменяющегося и вечно изменчивого. Время остановилось, и недаром столь популярны многозначительные часы, их много сейчас на сцене. Часы без стрелок или часы с неподвижными стрелками.

Сценографы и тут не одиноки. Живопись 1970-х годов фиксирует ту же остановку в беге времени. Застыли фигуры, лица обращены к нам, но глаза их не встречаются с нашими глазами. К зрителю они безучастны, они сосредоточены, как на сеансе гипноза.

Вот группа молодых людей сидит в комнате, а стены ее размыты. Город стоит за ними – не за стеклом, не за окном – просто так. Вокруг разложены фотографии родителей и бабушек – фотографии указывают нам прошлое, откуда пришли герои картины. На стене висит старинный портрет дамы. Но стены больше нет, и у картины исчезла рама – дама в ломких шелках сидит рядом с молодыми людьми 1970-х годов.

Фрагмент современного бытия – звено в цепи времен. И художник берет на себя право втаскивать сюда всю цепь.

Для живописцев прямоугольник полотна – то же, что для сценографа коробка макета. Сакральное место, где открывается неслыханное чудо, как у Гоголя под Киевом, когда видим вдруг стал разом лиман, море, Крым… “А что это такое?” – допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на мерещившиеся далеко на небе верхи, больше похожие на серые и белые облака. “То Карпатские горы”, – говорили старые люди.

В коробке макета сходятся и скрещиваются различные времена и разные пространства, образуя новые сложные конгломераты. Они подобны земной жизни в той же мере, что и инопланетное бытие “Марсианских хроник” Рэя Брэдбери – бытию Земли.

Литература работает на своих испытательных станциях, и большой редкостью стала пьеса, где события развиваются нормальным ходом, как у Островского. В самой немудрящей драматургии разные по времени куски наскакивают друг на друга, толкаясь, рвутся на площадку, прошлое влезает в текущий момент. Герои, умершие ко времени действия пьесы, вмешиваются в объяснение живых влюбленных, и бывает, что, в отличие от отца Гамлета, никуда не уходят до самого финала.

Но наиболее чистый эксперимент выпало вести, конечно, научной фантастике. На какой бы далекой звезде не размещал писатель свой сюжет – он всегда есть проекция земных дел в новые условия, фантастичные не более, чем керамический рельеф, не менее, чем сценография.

“Фантастика – это окружающая нас реальность, доведенная до абсурда”, – признается Брэдбери. До абсурда ли? Может быть, и нет. Во всяком случае, фантаст имеет обыкновение и возможность оправдаться с помощью ссылки на науки.

Он объясняет, почему при такой атмосфере складывается такой ландшафт, отчего небо тут у него лиловое, и почему стальные деревья не имеют коры. Почему там, в вышине, случается так, что для кого-то жизнь течет, как у людей на Земле, а кто-то только вздохнуть успеет.

С высоты земля кажется иной. Об этом рассказывают космонавты. Об этом же свидетельствовал Булгаков.

“Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка”. Маргарита рассматривает какой-то рельеф, в нем проступает подобие макетика. Некое маленькое здание, а рядом движется женщина с ребенком.

Маргарита видит их отчетливо, но и образ всего глобуса уже включен в ее видение. Учтивый экскурсовод Абадонна, демон в черных очках, дает пояснения. Но что тут объяснять, когда сразу видно всё, как у Китаева в макете к спектаклю “Похождения Чичикова, или Мертвые души” (режиссер Николай Шейко) видна вся Россия.

Булгаковский сатанинский глобус и даже помпезный театр со звездным занавесом, который видит во сне нераскаянный валютчик, – все выдает глаз потенциального сценографа, чуткого к достоверности детали, но и не упускающего охвата событий дальним планом. Планы дальний и ближний сведены в один фокус, все концентрируется в макетном ящике.

“Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная, как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе”.

Что же это, если не театральный макет?

Булгаков знал цену таинству и понимал, что таинству, изгнанному из нового обихода, удобнее сохраниться в закрытом пространстве, удобнее свершаться в малой шкатулке. Потому сквозь рукопись “Театрального романа” проступают не картинки, а коробка, ящик, почти что оживший макет сценографа.

Но по каким же законам развертывается действие в шкатулке, где помещается сценография Кочергина?

Система, в которой работает Кочергин, жестка, точна и беспощадна. Ее беспощадность может обернуться против ее же создателя: она не допускает неточностей и случайностей.

<…> Законы бытия, установленные в нашем мире, неукоснительны, они продиктовали, например, такое – и никакое более – строение человеческого тела. И всё другое – тоже их работа.

Мир же, созданный сценографом, управляется своими законами: таковы условия его жизни. В этом смысле макет и декорация “Прошлым летом в Чулимске” могут дать поучительный пример того, как течение жизни будто приостанавливается, ее пульсация слабеет, следуя правилам, установленным художником в созданном им микрокосме.

В спектакле стены мешковинного Чулимска обросли подробностями и деталями фантастического мирозданья. Тайга и город – две равнодействующие силы, эквивалент же им – одна мешковина. Дикая природа и обжитая городская среда влились в нее, как реки в море; ее эстетика властвует тут слепо и всесильно. От тайги остались, не растворившись в грубой мешковинной стихии, стволы, от города – лестницы и редкие окошки. И мы верим, что в мире, сотворенном из мешка, набитого тайгой и городским щебнем, естественны и возможны лишь эти стволы и эти окошки – ничего иного быть не может, как не может быть пальмы в сибирской тайге.

Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА

Окончание следует

«Экран и сцена»

№ 5 за 2022 год.