Увлекательное занятие – пересматривать старое кино. Основной темой одного из фестивалей архивного кино “Белые Столбы” (без малого двадцатилетней давности) стал кинематограф Восточной Европы. Показали тогда польские фильмы конца 50-х годов – “Петля” Войцеха Хаса, “База мертвых людей” Чеслава Петельского; фильмы чешской “новой волны”.

Тему фестиваля обозначили так: “Кинематограф Восточной Европы. Прощание с прошлым”. Без вопросительного знака. Как будто все уже решено. Но тут возник другой вопрос: кому прощаться? Зрителям? Они, возможно, и не смотрели это кино, им и прощаться не с чем. Киноведам, историкам кино? Для них старое кино – источник вдохновения. Режиссерам? Если им все равно, что было сделано до них, то им тоже прощаться не с чем.

Конечно, многое в давних фильмах сильно устарело. А в чем-то, напротив, обнаруживаешь тончайшие связи, и они не прервались со временем.

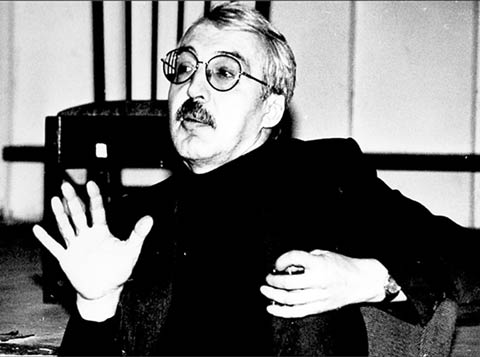

На фестиваль тогда приехал Андрей Битов. Участвовал в разговоре. Его размышления выплыли из архивных материалов “ЭС”. И словно зазвучал голос Андрея Георгиевича.

Алена ДМИТРИЕВА

Андрей БИТОВ: То, что я сейчас скажу, я бы назвал “мыслью об отсутствии мысли” и об этом порассуждаю.

Во-первых, надо поточнее провести границы Восточной Европы. В культурном отношении это такая тайна, но в огромной степени граница проходит по православию. В административно-политическом смысле она тоже не там проходит – по-моему, граница проходит по Берлинской стене, а граница Азии с Восточной Европой проходит по Москве.

Но тут есть одна надежда, которую доброжелательный Запад выдает в сводках погоды по Евроньюс. Там вот что случилось…

Я же петербуржец и патриот, и всегда думал о севере России, как об отдельной стране и о близости к Скандинавии. Так что погода в Санкт-Петербурге по Евроньюс происходит в Скандинавии, а погода Восточной Европы происходит во Владивостоке. Один умный человек сказал, что если тюрьма – попытка человека заменить пространство временем, то Россия – есть попытка Господа заменить время пространством. Это пространство, которое мы нахватали в свое время (ведь остановились только в Калифорнии, пока назад не пошли потихоньку, совсем потихоньку, до сих пор тихо), – не завоевание Азии, оно – присоединение Азии к Европе.

Наша форточка, еще с петровских времен задуманная как окно, непонятно, в какую сторону хлопает, и видно ли оттуда что-нибудь… Россия шарахнулась от Европы в это свободное пространство, присоединяя пространство азиатское к Европе. Так что Запад довольно тонко отметил, что Владивосток в Европе, а не в Азии. Так что все – от Берлинской стены до Владивостока – есть Восточная Европа. На какое-то время, даже включая Китай. Но о китайцах – отдельный разговор. Это будет третья отсутствующая мысль.

А вторая моя мысль об отсутствии мысли заключается вот в чем…

Считается, что в советское время, до гласности, до того, как стало все можно, все разрешили, – нам мешали запреты. Того нельзя, сего нельзя. Это, конечно, так. Нельзя было ничего. Даже чтобы погода была плохая, чтобы водку пили, чтобы в постель ложились – то есть жизнь уже нельзя было показывать. Редактура заменила собой цензуру.

Но это жалобы за столиком в Доме кино или в Доме литераторов. А мешал нам, конечно, отрыв от информации какого бы то ни было свойства. Допустим, мы смотрели хорошее кино и читали неплохие книги, но все это было с таким чудовищным разрывом от мирового состояния (мировым состоянием мы называем не качество, а просто своевременность информации). И конечно, отсутствие знания языков. Отсутствие информации душило больше всего. И если говорить о коварной, маккиавелиевской, политике управления людьми, то это самая большая мудрость и есть – не давать знать о том, что происходит сейчас.

Но каждый был проколот каким-то одним уколом. Я был проколот тем, что увидел “Дорогу” Феллини в тот же момент, когда она была снята. Такое чудо случилось… Или что прочитал книжку в тот момент, когда она была написана. Основной вред нам нанесла мода на Хемингуэя и на Ремарка через тридцать лет или пятьдесят лет после того, как их произведения были написаны. И просмотры фильмов через десять, пятнадцать лет после того, как они были сняты. Вот этот разрыв, вот эта трещина…

Сейчас я пишу сочинение под названием “Формулы трещины”. “Формулы трещины” в математическом смысле слова. И когда все случилось – для нас после 91-го, а для Восточной Европы после 89-го, – произошла “трещина”. И информация затопила абсолютно необслуженный информационный материк. И что же тут можно сказать. Больше половины людей заткнулось, потому что сказать стало нечего, потому что раньше все говорилось только против. Те, кто пытался быть художником, а не только сопротивлялся запрету, уже вымерли. Так что сейчас и начинается то, что может начаться, то есть люди воспринимают современность.

Ничего не было создано по-настоящему вне настоящего времени. И вот этот разрыв между настоящим временем мира и настоящим временем нас и был, по сути дела, существом нашего настоящего искусства. Какую правду мы сумели сказать о нашем настоящем состоянии? Там искусство воплотилось, проявилось, задержалось, и теперь это можно рассматривать, как продукт в истории кино. А вот когда все всхлопнулось, то, извините, вместо кляпа остался открытый рот, сказать стало нечего.

У нас было грузинское кино – от него не откажешься. До сих пор не могу себе представить, что “Не горюй!” был снят или фильмы Гайдая. Непонятно! Да, были мастера, которые делали то, что они делали. Некоторые запрещенные картины сняли с полки, и они выглядят как архивное кино, несмотря на то, что их не показывали.

Не запрет работал, а отсутствие общего информационного поля. И чтобы оно заросло… Между прочим, мы потратили три поколения на советскую власть, Первое поколение, которое выросло после советской власти, которое могло не помнить Ленина, понюхало Афганистан. Но это было дело общенациональное. А что касается искусства, то сейчас может начаться. Однако эту трещину скоро не заростишь.

А то, что мы называли Восточной Европой, соцлагерь, они хотя бы чуть-чуть лучше знали английский язык, что тоже немаловажно. Они, отшатываясь от СССР, очень смотрели на Запад. Провинциально, жадно, но острее и блаженнее, что ли. Поэтому и оттаскивали, может быть, какие-то моменты. Конечно, “Пепел и алмаз” Вайды. От него даже отчисляется рождение целого поколения. Опять же вовремя.

Хорошо было на Высших сценарных курсах, где я обучался, ходить и смотреть из-под полы кино. Это было какое-то невероятное избранничество. Но до чего же снобизм – удел темного человека. Обязательно темный человек – сноб. Он обязательно находится на вершине сознания и знания: “а я этого не слышал, я этого не видел, в первый раз слышу и так далее. И в этом, простите, дерьме мы прожили как какие-то небожители, потому что мы все это знали. То, что знали. А отчего мы не знали – никогда не знали. И вот сейчас захлебнулись в том, что можно было знать.

Мой монолог – признание: до чего же я темен. Я хотя бы это знаю. Я это пропустил. Уже поздно. Я восполнил своими собственными нервами, спермами, кровью и потом. Именно желая попасть в настоящее время. Попасть в настоящее время – проблема и кинематографа. Сейчас это делают по-разному, волнами, но что-то начинается…

А про Китай скажу отдельно. Я такой же обыватель, как и все, и смотрю телевизор, когда нет сил ни на что больше, а их чаще всего ни на что больше и нет.

Когда-то нам показывали на Курсах все кино мира – за что господину Маклярскому кланяюсь в ноги, – и из всего кино мира, прежде всего, было, конечно, советское («Броненосец “Потемкин”», “Земля” и так далее). Оно исчерпалось с такой скоростью, что показывать стало нечего. И что нам тогда стали показывать? Второсортную голливудскую продукцию 30-40-х годов. Потому что только она идеологически продолжала советское кино и, возможно, именно тогда можно было действительно говорить о новом гребне нового кино. Но дело в том, что американский кинематограф – кинематограф не для Европы. Это, в принципе, такой же идеологический кинематограф (за исключением некоторых прорывов в облаках), какой мы потеряли.

Сейчас нам доказывают, что ничего не изменилось – ничего не изменилось ни у американцев, ни у нас. Тактика точно такая же. Опять происходит информативный разрыв. Обкормленные американской второсортной продукцией, мы живем в идеологизированном пространстве и что-то лепечем про успех, про какой-то там маркетинг.

Так вот – проходит по телевизору маленькая информация о том, что китайцы закупают в Америке мусор. Американцы страшно рады. А я подумал: вот огромная новость для мира – значит, в Китае нет мусора. Если они закупают его, значит, в Китае чисто. И американцы получают назад свое расфабрикованное дерьмо уже в виде игрушек и прочей продукции – вот великий народ, у него нет гордыни. Гордыня – тоже удел темного человека. Так что давайте не бояться собственного сора. Модернизм, про который много разговоров, – это все-таки мусор из мусора, а не производство современного продукта. Современный продукт вываривается с другой болью. Я слушал на международных конференциях европейских интеллектуалов – они самодовольные и не очень глубокие люди. Потому что там боли не было, и они о ней не знают. Сразу начинаешь говорить с черным, с желтым, с отсталым художником – он понимает то же самое. Вот что было достижением кинематографа Восточной Европы.

Основная моя мысль заключается в том, что было запрещено не про советскую власть, не про КГБ и вождей, а было запрещено “про сегодня”. Вот это “про сегодня и сказывается в том, что мы сегодня попадаем в общую информацию. Это не значит, что там хорошо, там многое плохо – плеваться хочется. А вот что это общее и одно – знают китайцы, которые перерабатывают мусор.

Алена ДМИТРИЕВА

«Экран и сцена»

№ 4 за 2022 год.