Продолжение. Начало – см. “ЭС”, №№ 9, 11-14, 2020

Первым рабочим местом, куда меня взяли после ВГИКа, было Бюро пропаганды советского киноискусства. Созданное в начале шестидесятых, оно имело отделения по всей стране и занималось действительно пропагандой кино: сотрудники БПСК организовывали лекции, выставки, встречи зрителей с деятелями кино, а также издавали пристойные книжки – биографии кинематографистов. Не было в стране мальчика-девочки, которые собирали бы фото любимых артистов и знали бы, что означают буквы БПСК на обороте. Привел меня туда известный драматург, пообещавший им, что я пришла ненадолго – скоро все мои сценарии будут куплены, и БПСК останется заниматься только моими премьерами. Меня придирчиво рассмотрели две дамы – начальник отдела и главный редактор, – побеседовали минут 20 и велели пройти в отдел кадров подписать договор. Меня взяли на временную работу, сроком на год или полгода – не помню. Я мало включалась в сюжет. Меня всегда занимало что-то более важное, а в тот момент таких событий было два: я вышла замуж, и чтоб не ждать очереди в ЗАГС в Москве, мы расписались в Херсоне, и пока летели назад, – в Москве сгорела гостиница “Россия”. Был январь 1977 года, пожар обрастал слухами, в кругу наших приятелей он назывался “поджог Рейхстага”, и не у кого было спросить, почему все ждут, что в поджоге обвинят инакомыслящих и могут начаться аресты. Приятели, которые в ту пору во множестве уклонялись от своих социальных ролей и шли в дворники-истопники-пожарники, так как сидели в “отказе”, рассказывали о множестве странностей. Самой большой осталась в памяти та, что все колодцы, куда пожарники сбросили шланги черпать воду, оказались пусты. Воду для тушения пожара качали из Москва-реки, и это не укладывалось в голове. Потому договор с БПСК я подписала, не особенно читая его. Вообще, бумаги в СССР читать не имело смысла: все равно всё будет иначе.

Мне объяснили, что в мои обязанности входит писать сценарии сольных творческих вечеров для звезд советского кино. Я спокойно кивнула, как кивала всегда при слове “сценарий”.

Две мои начальницы – миловидные брюнетка-блондинка, обе чуть за сорок, – посмотрели на меня с легким сочувствием. В отделе меня тут же иронично окрестили “молодоженка” и опоздания на работу по утрам встречали глумливыми улыбками. Мужчин в отделе не было, только со стены небольшого коридора размером в два вагонных тамбура улыбался Отар Иоселиани с мухой на лбу. Муха проморгала бесшумно приблизившегося Николу Гнисюка, когда он снял этот двойной портрет. Иногда улыбчивый Никола появлялся сам – назначал кому-то свидания “под Отаром”. Вдоль стены стояли три-четыре креслица, как в кинотеатре, куда выходили пошептаться о высоком, сидя между бухгалтерией и сортиром. Высокие окна выходили на небольшую площадь у метро “Аэропорт”, и всегда было видно, кто идет в БПСК. А шли туда только звезды. Странно было видеть, как прохожие несутся мимо, не узнавая их. Звездам в паузе между съемками особо пойти было некуда. Они шли в БПСК словом перемолвиться с живыми людьми и пошептаться о деньгах, которых нет. Объяснить сегодня, как бедны были российские звезды тогда, невозможно. Вне съемок актеру жить было не на что, если он не служил в театре. Для киноактеров создали Театр-студию киноактера на улице Воровского, там иногда кто-то что-то ставил, но все быстро разваливалось, распадалось, так как это изначально был обреченный на провал “хор солистов”, где никто никого не умел слышать, никто ни под кого не хотел подлаживаться, все на всех были в обиде. Остальное доламывали перекрестные романы – кто-то кого-то у кого-то увел, или того хуже: на одну роль пробовались двое, и одного утверждали, а второй возвращался в театр пораженцем. Примирить никого ни с кем было нельзя. Можно было только терпеливо выслушивать жалобы в сумрачном тамбуре “под Отаром”. Зрелище выглядело удручающе. Если бы можно было установить там скрытую камеру, актеры онемели бы, увидев то, что видела я: какими одинаковыми они оказывались. Как одинаково всплескивали руками, одинаково скрещивали и поджимали ноги, одинаково поправляли волосы, не уверенные в том, что они хорошо лежат, и одинаково искали свое отражение в стекле, защищавшем портрет Отара с мухой. Одинаково выразительно интонировали сюжеты обид, когда после “А я ему говорю” – голос становился грудным, бархатным, а после “А он мне…” – шло что-то близкое детсадовскому “бэ-бэ-бэ”, – когда нужно было кого-то передразнивать, отбежав от песочницы подальше.

Разными актеров делали сценарии, режиссеры, костюмеры, гримеры, линзы операторов и роли, роли, роли. Что такое “быть собой” мало кто знал, и все одинаково плохо справлялись с этой ролью. От жалости к ним разрывалось сердце. Они заходили в тамбур по дороге – к врачу или от врача (поликлиника Литфонда была в доме напротив) – и жаловались на свои хвори. Страшно было слушать, когда беда отрывала от съемки. Как они героически спешили выздороветь, быть в форме, вернуться на площадку. Помню, как меня свело, когда Люся Гурченко белая, как стена, с крупной испариной на лбу вошла продемонстрировать, что она снова на каблуках. Она рухнула на льду на съемках советско-румынского фильма “Мама” и страшно сломала ногу.

– Представляешь, – я вот тут лежу, а она – там. А теперь у меня тут гвоздь в полкило железа, – она проводила пальцем по ноге. – Как на посадку пойду – звенеть в магните буду.

– Зачем же каблуки?

– А они мне сказали, что если сразу на них не встанешь – потом уже никогда: бояться будешь…

Все хлопотали вокруг нее, делали комплименты, а я с ужасом думала о том, как ей больно.

Много печального и страшного открывалось в этой закадровой жизни, равно как и уморительно смешного, что не пересказать. Мало кто помнит уже этих людей, а они были прекрасны. Талантливые, мужественные, пережившие войну, повидавшие многое, они были очень настоящими, даже если не всегда симпатичными. Уморительно исполняла в лицах приключения после первой поездки в Америку Лидия Николаевна Смирнова, частый гость БПСК. Как она проснулась в прекрасном отеле со своими папильотками из газеты на голове, а над ней стоял огромный стройный негр с серебряным подносом, на котором паровал кофе. Наверное, спрашивал, куда поставить – на стол или прикроватную тумбочку, “Мээээм”. Она замахала на него руками, а он поставил подносик и не ушел, а толкнул стену у ее кровати. Стена отодвинулась, и открылся бассейн с необыкновенной лазурной водой, и он встал с полотенцем в руках, приглашая ее жестом отправиться плавать. Она выгнала его. И вскидывая брови, вопрошала: Он, что, хотел – чтобы я при нем голая в воду лезла? Или в ночной рубашке?

Пребывание в отеле стало пыткой, так как теперь она вставала на час раньше, чтобы привести себя в порядок к приходу негра.

– Папильотки вынуть, спрятать, кудри расчесать, накраситься, быстро лечь назад и закрыть глаза – прикинуться спящей. Чтобы прилично выглядеть, когда он войдет со своим кофе…

Все это исполнялось в подробностях, особенно демонстрация осанки рослого негра.

И на всю жизнь я запомнила ее потрясение, когда она рассказала, что был в ее жизни период, когда все узнавали ее на улицах и не давали прохода, – стоило ей остановиться на светофоре. А потом в одночасье, как рукой сняло – можно было встать в очередь в Елисеевском, и ни одна душа в твою сторону не посмотрит. Она решила, что постарела настолько, что ее не узнают.

– А тут в Нью-Йорке меня повезли на Диленси. Улица такая, я хотела купить себе кое-что, мне сказали, что там дешевле, и когда вышла из машины, не могла шагу пройти по этому рынку, не могла узнать цену! – она брала паузу, и все ждали.

– Почему, Лидия Николаевна?

– Да потому что они все кричали: Лида, так бери, всё, что хочешь! И я поняла, что мой зритель просто уехал…

Они все были замечательные. Старые, хворые, одинокие, оставленные зрителем, мужьями, детьми. И одно общее ощущение вызрело у меня в мои 25 и осталось: актеры действительно дети. Беспомощные, растерянные, когда сцена отыграна, грим смыт и нужно быть собой, и это самая непонятная роль.

В задачу мою входило писать сценарии сольных творческих вечеров. В переводе на язык нормальных людей это означало, что в паузах между съемками, когда актер не занят – ни в спектакле, ни в фильме, БПСК организовывало актеру поездку по стране. Они ехали в провинцию, там выходили на сцену, выступали перед зрителями и тем зарабатывали себе на жизнь. Мое дело было придумать актеру спектакль на одну персону. Куда вплетались бы фрагменты из кинофильмов, в которых актер был занят, и некий его текст о себе и своем творчестве.

Фильмы нужно было взять в Госфильмофонде, привезти их в БПСК, отсмотреть, фрагменты выбрать, заказать копии, нарезать – склеить – в том порядке, в котором провинциальные киномеханики дадут их потом на экран в деревенском клубе, а “текст слов” написать такой, чтобы актеру было органично произнести его, играя некоего себя, которого я придумаю. Повествование должно было иметь смысловую цельность. Можно было вставным компонентом дать чужие стихи и прозу, но концепт и внутренняя логика лежали на мне.

Я с радостью погрузилась в работу. Мне дали список актеров, и я принялась часами отсматривать фильмы. Придумывала “сквозную” тему творчества, прикидывала, какие стихи могли бы заполнить время между фрагментами – так складывала сценарий. Первой его читала редактор – очаровательная Ирина Александровна Лемберг. Она знала, что нужно согласовать с руководством, что я смогу “размять” с актером, и когда все складывалось, И.А. везла текст в Главлит – загадочную организацию, которая “литовала” текст – проверяла его с точки зрения государственной цензуры. После того как на титул сценария Глав-лит ставил штамп и разрешал исполнение, БПСК могло выстраивать актеру маршрут и отправлять его на заработки. По маршруту готовили залы, афиши, гостиницы. Дело было нехитрое, но и не простое, так как можно было придумать все, что угодно, но нужно было угодить и актеру, и власти. Лемберг восхищалась моими идеями и предложениями. Осталась первым и единственным редактором, который по прочтении текста говорил мне за него искренне “спасибо”. Дальше начиналась работа с актером, и все замыслы могли полететь в тартарары, если исполнитель не хотел читать эти стихи, или хотел читать совершенно другие, не имевшие отношения ни к его фрагментам, ни к сюжету. Он их просто помнил с первого курса и готов был снова вдохновенно произнести со сцены: “Басня Крылова, Ворона и лисица”. Спорить с актерами возбранялось. Следовало учитывать их пожелания и переписывать “под актера”. Когда, наконец, все складывалось и отрабатывалось, в просмотровом зале устраивали “прогон”, собирался худсовет, который должен был принять “сольник”. Я уходила, чтоб не мешать актерам сваливать на меня свои провалы. Но, как рассказала любимый редактор, актеры оказались неожиданно упрямы: они не принимали поправок, когда такие случались, и, если звучало неодобрение в адрес автора, – брали все на себя – что это они потребовали, чтобы текст был таким.

Смертельно жаль, что эти “сольники” не снимали и нечего показать, потому что мне удалось придумать каждому, с кем я работала, тот вариант “себя”, который он прижимал к груди и уносил, как любимую игрушку, которую готов был защищать. Они отбивали каждую заученную полюбившуюся строчку, даже если им объясняли, что автор подсунул им что-то из изданного на Западе.

– А ты замени для Главлита на то, что издано здесь, – советовали они Ирине Лемберг. – А я прочту то, что у меня.

– А если заметят?

– А я скажу, что спутал или в журнале “Волга” прочел.

– Что это за журнал?

– А откуда я знаю?

Это было очень трогательно – видеть, как актеры любили свой текст, придуманный мною.

Ирина Александровна ехала в Главлит, актеры не раз отправлялись с ней – в качестве поддержки. И дальше – с яуфом – огромной железной круглой коробкой, похожей на маленький бочонок, куда складывали банки с мотками пленки, актер отправлялся в путь по стране. И где-нибудь на Дальнем Востоке на живого актера выстраивались очереди и ему платили за выход.

После первого же “сольника” актеры – эти дети в песочнице – загалдели и, как положено в детсаду, все захотели работать теперь только с этим автором, что писал тому актеру…

– А почему ему дали А.С., а мне неизвестно кого?

– А.С. занята.

– Я подожду.

Ясно было, что это добром не кончится: отвергнутые актерами авторы ждали своего часа.

Это было немыслимое время, когда совершенно замечательные звезды заискивающе заглядывали в глаза, подносили красивые бутылки вина, полагая, что это может ускорить процесс, звонили друг другу и ворчали: “Давай учи быстрей и сдавай сольник, чтоб она уже могла заняться моим”. И только Ирина Александровна знала, какой ненавистью от ревности и зависти исходили те, кто писал сценарии прежде. Они шли к ней, просили дать им что-нибудь, а она разводила руками, что не может помочь – актеры хотят работать с этим автором. Как подпольщики, встречались мы после работы, шли в кафе “Аист”, что между “Аэропортом” и “Динамо”, и там перебирали тексты, чтобы можно было начать что-то учить. В “Аисте” гремела музыка, у актеров просили автографы, или – того хуже – нам подносили шампанское. И мы не раз напивались прежде, чем успевали обсудить сценарий.

Это была великая школа – работать над текстом с актером, уступая ему, а не насилуя его, когда он должен ломать язык и себя, чтобы выговорить что-то, что, по мнению автора, станет откровением. Я охотно ломала текст, так как знала и знаю, что все что угодно можно произнести другими словами. Теми, которые актеру приятно держать за щекой, как леденец.

И однажды наступил момент, когда уже нельзя было слушать ни радио, ни ТВ – где бы они ни сидели – в “Кинопанораме” у Ксении Марининой, или в воскресной передаче “С добрым утром”, – ответ на любой вопрос о новой роли в фильме, спектакле, начинался со слов, которые я велела запомнить, как “Отче наш”: Моя творческая судьба – биография – карьера сложилась так, что все роли, которые мне довелось-посчастливилось-выпало сыграть, отличало внутреннее единство… – и далее, как учили, как утвердил Главлит и худсовет БПСК.

Помню, как любимая подруга-актриса той поры – мы учились вместе, с трудом усваивала концепт, который я придумала и старательно вкладывала ей в голову в паузах между запоями. Я его сделала с запасом – на вырост – на всю предстоящую жизнь, в которой талант ее должен был победить. На все роли, которые у нее еще будут, чтобы на вопрос любого интервьюера даже не думать, о чем фильм, а сделав глубокий вдох, печально сказать: Так сложилось, что сквозной темой моего творчества всегда была любовь. Любовь во всем ее многообразии – разделенная и неразделенная, любовь к родной земле, стране, родному краю, городу, улице, к людям, животным… Начиная с первой роли, когда мой мастер, учитель, наставник, педагог усадил меня на стог сена в чистом поле и сказал “Вот так и сиди”. “А играть мне что?” – спросила я. “Сейчас ты – степь”, – ответил Бондарчук и ушел к камере. И когда вышел фильм, я увидела на экране, что да, действительно – я – степь.

Сорок лет спустя в Америке в Голливуде на хорошем английском она произнесла это слово в слово. И я порадовалась своему умению подобрать вогнутость на каждую выпуклость талантливого актера. Немолодая звезда в окружении совсем другой публики, после многих разнообразных ролей, она слово в слово смогла изложить давний концепт, придуманный в 1977 году в Москве, когда для нее не было ролей даже в Театре-студии киноактера. Зарплату ей все-таки выдавали, спасибо. Однажды она приехала из театра прямиком ко мне и била ногой в дверь, так как руки были заняты. Согнувшись под грузом небольшого брезентового мешка цвета грязной солдатской гимнастерки, она угрожающе сказала басом: “Убью зарплатой!” – и грохнула мешок на пол. – “Суки, пятаками дали”.

Кто еще помнит эти мешки, куда в метро сыпались пятаки, когда инкассаторы доставали их из чрева турникетов? Я их век не забуду.

Все, кто не актеры и не главред, меня не любили. За все – за баскетбольный рост, за диплом ВГИКа, которого ни у кого, кроме начальника отдела, не было, за опоздания, прогулы, за то, что молодоженка, а “под Отаром” вечно сидели в коридоре красивые мужчины, ждавшие, когда закончится мой рабочий день. Но более всего – за полное отсутствие аффектации во взоре и звездопочитания.

– Ты видела, кто пришел? – с придыханием спрашивал кто-нибудь из дам.

– Да, – равнодушно кивала я.

– Ну представляешь?!

Я снова кивала, и это равнодушие нельзя было простить, когда все бежали щебетать в коридор и нахваливать кофточку-пиджачок-роль.

А дальше мое умение потребовалось для большого проекта.

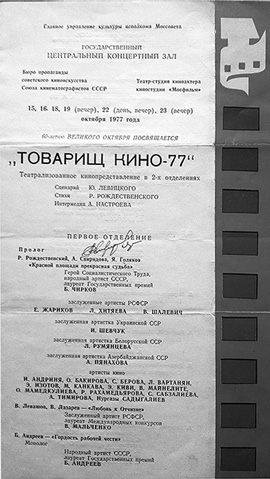

Партия и правительство решили отметить 60-летие советского кино. И в концертном зале “Россия” отдали сцену под гала-концерт звезд, которых решено было свезти со всего Советского Союза. “Товарищ кино” – так называлось театрализованное представление, постановку доверили режиссеру Юрию Левицкому. Сценарий пролога, занимавшего половину концертного времени, доверили мне. При участии Роберта Рождественского – на нем были стихи. Я нашла простой прием: на экране шли фрагменты кинофильмов, в каждом из них звезда прибывала на каком-нибудь транспортном средстве: на ракете-самолете-пароходе-поезде-такси, на верблюде-лошади-ишаке-санях-оленях. И прямиком оттуда – с экрана – выходила на сцену концертного зала.

Соня Ротару, молодая и не очень известная, пела “Я-ты-он-она, вместе – целая страна”…

Все подхватывали и подпевали ей на сцене и в зале. А дальше звезды, выстроившись цепочками на авансцене, говорили по очереди слова, которые я им писала. Отдельно – я подбирала стихи, чтобы им легче было запомнить. Стихи были Роберта Рождественского, и он разрешил мне брать что угодно и резать на любые клочки. Когда текст складывался, я ехала к нему получить “добро”, показывала весь текст пролога, объясняла кто-что-как у нас произнесет в этом месте под какую картинку на экране, и как бы хорошо было вот тут что-то изменить.

Опыт сотрудничества с Рождественским стал одним из больших потрясений: он оказался нормальным человеком. Живым, теплым, настоящим, не подверженным коррозии. Нормальными были его жена и дети. И норма была самым неожиданным, с чем довелось столкнуться в работе со звездами. Огромная квартира Рождественского под крышей прекрасного дома всегда была обитаемой: какой-нибудь композитор у рояля показывал ему варианты мелодии к его стихам, какой-нибудь условно-кобзон мог тут же приехать и спеть. Роберт сидел на диване в просторной гостиной, видел, как я ерзаю, неловко чувствуя себя в большом пространстве, пересаживал поближе к себе на диван, и висок к виску мы склонялись над бумагами, пока жена – не прислуга! – несла нам чай с чем-нибудь простым и домашним. И первым начинал жевать. А она садилась напротив и от души смеялась, когда я показывала, как Крючков, например, не может выговорить эту строку, это слово, и надо бы как-то упростить… Иногда в гостиную въезжала на велосипеде дочь, и ее могли только погладить, но никто не делал ни одного замечания, словно ничего более естественного, чем кататься в квартире на велосипедике, не было. Так мы работали с ним несколько месяцев, пока он однажды не махнул рукой и не позволил менять все, как мне нужно, не согласовывая с ним. Это был жест доверия, который я оценила.

В день премьеры редактор Ирина Александровна вошла в концертный зал “Россия” и первым делом схватила программку. Открыла, что-то глянула и передала мне.

– Твоя и моя фамилия без ошибок, остальное – не важно.

И попросила автограф. Это была игра, но чудом эта единственная копия сохранилась, когда не осталось почти никого от тех лет. Это был великий опыт.

Старики не помнили моего имени, и это нисколько не задевало. Они безошибочно узнавали меня в толпе, окликали по-хозяйски, как свою, и приветствовали всегда. А от Нонны Мордюковой осталось воспоминанием, как великая награда, – окрик в Доме кино на премьере фильма “Родня”.

“Вот ты врать не будешь”, – она требовательно взяла меня за грудки. – “Ты мне скажи, что это я сделала? Я чё-то не понимаю”.

Я кивнула. Мы отошли к колонне, и свита, ждавшая ее, чтобы идти пьянствовать, недовольно косилась на нас. Я медленно, аккуратно подбирая слова, принялась объяснять ей, что это великая работа, что она создала образ не только человека, но еще времени и места. Образ матери, породившей чудовищ, которых исправить даже ей не под силу. И что она все делает правильно, жалея их. И дочь, и внучку, и Ваню Бортника, игравшего ее мужа. Что она последнее устойчивое, что было – дерево, ствол, столп. А они все – посыпались, облетели, как листья под ветром. Мордюкова превратилась в ухо, впитывая слова. Было ясно, что кто-то успел ее упрекнуть. Она уточнила, точно ли не виновата в том, что получилось, и я разложила в три стопочки вклад каждого в этот образ: автора, режиссера и ее. Что если что худое говорят – то это они виноваты, а она – только гений, который смог реализовать-воплотить-создать искомый образ.

Она склонилась лбом к моему плечу и поблагодарила с такой проникновенностью, на которую я не предполагала, что она способна. И когда, наконец, мы простились, а она вернулась к своей компании, кто-то спросил, видимо, с кем она говорила. И она громко – как все, что она делала, – сказала: “Спросила, что мне надо. У человека, который не соврет”.

Последнее слово прозвучало победоносно – я вооружила ее, и она готова была теперь ответить каждому, кто попробует ей что-нибудь сказать в укор.

Звезды научили меня многому. Как разминать черствый текст, как приспособить его под актера, чтобы все, что ты хочешь, – звучало, но исполнителю было бы “в масть”. Это был театр одного актера, в котором великие, сменяя друг друга, показывали высокий класс. Я всех застала живыми, со всеми поработала. Борис Андреев и Борис Чирков, Николай Крючков и Всеволод Санаев, Лидия Смирнова и Нонна Мордюкова, Хитяева и Фатеева, молодой Кикабидзе и начинающий Боярский – блистали передо мной без грима и костюма. Всех не перечислить, но не забыть – никого.

А когда “Товарищ кино” отыграли в

Кремле, и он покатился по стране, всё быстро свернули в БПСК. Не знаю, кто и кому строчил доносы, но хорошая жизнь в плохой стране долго не могла продолжаться. Сначала Ирина Александровна сказала, что кто-то пишет доносы о моих опозданиях, потом, что пишут на нас двоих, поскольку если всем актерам пишу сценарии я, а она утверждает, значит, я ей “отстегиваю” со своих гонораров. Иначе бы она привлекала к работе других авторов. Объяснить руководству, что других привлекали, но актеры отказывались с ними работать, она не могла.

Я прошлась по комнатам БПСК, всмот-релась в лица, полагая, что смогу определить, кто пишет. Но поняла, что бессильна: могли все. За вычетом двух-трех человек. Потом надо мной навис Некто – ни имени, ни пола не помню, – и зловеще произнес, что у меня в договоре прописано, с которого по который час я должна присутствовать в БПСК, а не отлучаться в Театр-студию киноактера, где я проводила большую часть времени, как того требовал Борис Андреев.

– Да хоть кто, – изрекло лицо.

Я попросила принести договор, и когда лицо сходило, принесло его, и придавило пальцем нужную строку, я вытащила листочки из-под пальца и несуетно порвала. Сначала большой лист пополам, а потом оставшиеся половинки еще раз пополам. И продолжила заниматься своими делами.

– Вы что делаете?

– Просто так сижу. А по договору я здесь больше не работаю.

Человек стремительно удалился, по-моему, все же мужчина. И буквально на следующий день на работу вышло другое лицо. Еще через одну-две недели Ирине Александровне было рекомендовано подать заявление об уходе. Я пришла в ужас от того, что из-за меня ее увольняют. Попросила о встрече, и она меня утешила: просто они с мужем подали документы на выезд. Его – большого инженера – уволили, и он пошел наниматься в мастерскую металлоремонта, а теперь ее. БПСК было идеологической организацией, как объяснила она мне. И изменникам родины там не место. На место Лемберг тут же сел другой человек, и работа продолжилась – с другим режиссером, другими авторами, – все потекло, как было. Бедные покорные дети в песочнице подчинились, хотя несколько актеров пытались роптать, приезжали, просили помочь, предлагали платить из своего кармана, но согласились со мной, когда я объяснила им, что мой текст им все равно не “залитуют”. Осталось в памяти, как хорошо подвыпившая актриса сидела и просила:

– Ну просто – без сольника – придумай мне меня!

И я придумывала. Туалет, форму очков.

– А у меня хорошо со зрением.

– Сделай с простыми стеклами. У тебя просто резко меняется образ: ты становишься интеллектуалкой, и заодно постоянно будет чем занять руки – можно вертеть очки, дужки… И так изображать волнение.

Она восхитилась и долго ходила в очках. Пока не потребовались настоящие, как я думаю.

Имен я не называю намеренно, так как никого из живых не хочу огорчать. Они все не были злодеями – ни те, кто писал доносы, ни те, кто пришел на наше место. Они были жертвы и жили в согласии с режимом. За ними часто стояли именитые родители, которых у меня не было. И они полагали, что все принадлежит им по заслугам. Но одно не-имя назову.

Семья Ирины Александровны получила отказ. Это был удар. Когда зимой 1979 года Советская армия вошла в Афганистан, многие страны мира объявили бойкот предстоящим в 1980 году Олимпийским играм в Москве в знак протеста. В ОВИРе Лемберг сказали, что они никуда не едут, так как Англия отказалась от участия в Олимпиаде. Печаль Лемберг была велика: у нее был хворый ребенок, которого врачи ждали в Англии. Что делать, никто не знал. По вечерам в Доме кино так же текли премьеры, и постоянно кто-то звонил ей и мне, приглашая на просмотр. Как-то мы встретились с ней на крылечке Союза кинематографистов со стороны Васильевской загодя, чтобы поболтать. Вошли, когда навстречу нам медленно, словно памятник Командору, двигался внушительный Большой Актер. Он увидел Лемберг, опешил и остановился, загородив ей дорогу.

– Что, вернулась?! – пророкотал он со злорадством. – Не понравилось тебе в Израиле?

И.А. – великая женщина – прошла мимо, словно одна в чистом поле, а я осталась стоять перед ним.

– Видала? – по-свойски кивнул он в ее сторону. – Вернулась.

– Она никуда не ездила, – сказала я ему. – Они получили отказ. – Отказ?! – с удивлением и недовольством повторил он. – Странно. Вроде не на секретном заводе работала.

Я догнала И.А. и сказала ей, что напрасно она прошла мимо Большого Актера, что вполне можно попросить помочь, так как то, что происходит – полная глупость: хотят избавиться от евреев и сами же не дают им пройти на посадку. Она очень смеялась, а я была счастлива, что удалось хоть немного отвлечь ее от ее печалей.

В БПСК я пришла еще раз, когда они издавали книжку по моему мультфильму “Про мамонтенка”. Но это уже другая история.

Александра СВИРИДОВА

Экран и сцена»

№ 15 за 2020 год.