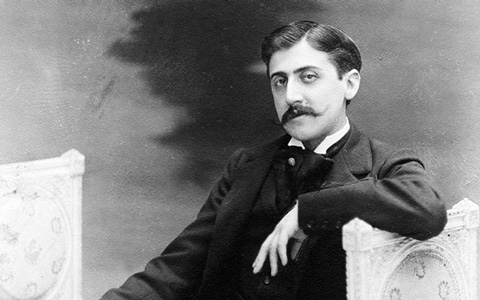

Дягилев и Пруст

Театр играл немаловажную роль и в жизни Марселя Пруста, и на страницах его семитомной эпопеи “В поисках утраченного времени”. Пока Пруста не одолела болезнь и не заперла в пробковой комнате, он посещал модные премьеры – в Опера, в Комеди Франсез, в Одеоне, смотрел игру модных актрис – и Сару Бернар, и Габриель Режан, много слышал о Рашель, давно ушедшей, но не забытой, и все это соединилось в вымышленном образе актрисы Берма, увиденной и описанной в роли расиновской Федры. Спектакль Берма стал для юного Рассказчика жестоким разочарованием. Конкретные причины разъяснены: Берма не нашла ключей к Расину. Но здесь, в этом случае, действовал и общий закон, внутренняя тема эпопеи, согласно которой первоначальное восхищение, реально испытанное или же ожидаемое, нередко рождаемое одним только именем женщины или актрисы, при первой же встрече или после множества встреч не может не разочаровать, не может не оставить равнодушным. Время стирает любовь – так было с Жильбертой, так было с герцогиней Германтской, так будет и с Альбертиной. Время, как и сам Рассказчик, никого не щадит, хотя по отношению к старой Берма, ставшей в последнем романе титулованной, но вышедшей из моды Ла Берма, Рассказчик неожиданно испытывает сочувствие и солидарность.

И лишь несколько имен в длинном списке вымышленных или реальных людей, названных Прустом и вызванных им из утраченного времени, а потому утраченному времени до конца не принадлежащих, лишь, повторяю, несколько достославных имен не подчиняются немилосердному прустовскому закону. Среди них Дягилев и его спутники, Нижинский, Стравинский и Бакст, на первом месте иногда “гениальный Стравинский”, но чаще всего “гений Бакст”, которому посвящены самые восторженные строки. Известно, что Пруст посещал дягилевские балеты в 1910 году и что он присутствовал 4 июня на первом спектакле второго сезона и видел премьеру “Шехеразады”. Нижинский сыграл там роль Золотого раба, а Бакст написал декорацию, поразившую Париж, а потом и всю Европу. Вот первое упоминание о Баксте в романе “Под сенью девушек в цвету”: “…лица, быть может, не очень разнившиеся по своему строению, в зависимости от того, чем они заливались: <…> вытягивались или же расширялись, превращались во что-то иное, вроде аксессуаров русских балетов, иные из которых при дневном свете представляют собой самые обыкновенные бумажные кружочки, а когда гений Бакста погружает декорацию в бледно-алое или же затопляет ее лунным светом, то они накрепко врезываются в нее, точно бирюза на фасаде дворца, или томно распускаются бенгальской розой в саду” (перевод Н.М.Любимова).

Тут весь Пруст: и сближение девушек с произведениями искусства; и мысль о том, что это произведение не копирует красоту, наблюдаемую вовне, где красоты может и не быть, а привносит красоту само, конструируя ее своими средствами, своим ремеслом, своим даром; и, наконец, круг его ассоциаций: бирюза на фасаде дворца, бенгальская роза, нечто редкостное, во многом причудливое, немного оскар-уайльдовское, из мира экзотических цветов и драгоценных камней, к тому же бледно-алое, затопленное лунным светом. Кажется, что Пруст – по своему обыкновению – смешал разные впечатления: и то, что увидел в “Шехеразаде” и в “Карнавале”, в том же спектакле 4 июня, открывшем сезон, и то, что смог увидеть в следующем сезоне в “Призраке розы”. Ориентальную феерию в первом случае, полуночное видение во втором, хотя – и это другое обыкновение Пруста-писателя, он умел быть поразительно точным в своих подробных и тщательных описаниях.

Впрочем, острая наблюдательность – а, может быть, обостренная чувствительность – не изменила Прусту и на этот раз. Потому что он сразу же разгадал Бакста. Потому что распознал нежную, даже изнеженную экзотику, проступавшую сквозь сгустки экзотики роскошной, пламенеющей экзотики широкого кораллово-красного ковра, разбросанных повсюду оранжево-синих подушек и нависающего над гаремом огромного сине-зеленого занавеса, равно как и пряной экзотики неслыханно ярких малиновых, оранжевых, алых, зеленых, усыпанных драгоценностями костюмов. Как написал Пруст в письме несколько дней после премьеры, “Я никогда не видел ничего более прекрасного”.

Используя слово “импрессионизм” (это слово Пруст не однажды произносил, говоря о новом искусстве), страстным сторонником которого он был, и эту сверхинтенсивную красочность бакстовской декорации можно назвать пламенеющим импрессионизмом.

“Шехеразада”, как уже было сказано, имела сенсационный успех, но спустя некоторое время Дягилев посчитал балет своей ошибкой. Приходится признать (по возобновлению, топорно сделанному уже в наши дни): то, что придумал либреттист Александр Бенуа, то, что поставил балетмейстер Михаил Фокин, и то, что сыграла исполнительница главной роли Зобеиды дилетантка Ида Рубинштейн, – высококлассный китч, чему ни Фокин, ни стиль “модерн”, ни сам Серебряный век чужды не были. Можно сказать и иначе: “страсти-мордасти”. Оргия в гареме и резня в гареме, страстные судороги обнимающихся тел, предсмертные судороги зарезанных тел, красивый букет из розового тела Зобеиды-Рубинштейн и черного тела Раба-Нижинского – все это гипнотически действовало на зрительный зал, хотя кое-кого и отвращало. Но повторим: на сцене был Нижинский – без своего легендарного прыжка, но со своей пластикой, не менее легендарной. Пластикой Фавна, которого ему предстоит в будущем сезоне создать, получеловеческой, полузвериной. “Полукошка-полузмея, дьявольски проворный и в то же время страшный” (Александр Бенуа); “сначала змея, потом пантера” (Бронислава Нижинская); “он бьется об пол, словно рыба о дно лодки” (Жан Кокто); “он был струящийся и блестящий, как рептилия” (Жан-Луи Водуайе, приятель Пруста, на стихи которого и будет сочинен “Призрак розы”). Вот эту телесную гениальность, природную магию тела не мог не оценить великий чувственник Марсель Пруст (достаточно вспомнить, как он описывает “девушек в цвету”, а позднее – и не один раз – щеку одной из них, Альбертины). Нижинский для Пруста такой же гений, как Бакст, как Стравинский, притом, что Пруст успел услышать не только “Жар-птицу” 1910 года, но и “Весну священную” 1913 года, и оба сочинения открывали для него и путь к новой музыке, и путь к древней России.

Это, конечно, самое важное и для нас, и для самого Пруста. Повсюду Пруст ищет исчезающий образ великого города: в Париже он почти исчез, в Венеции почти сохранился. Повсюду ищет исчезающий образ великой страны, Франции прежде всего, но и Голландии, на картинах Вермеера в Дельфте. И, конечно, его волнует Россия. Если Франция для Пруста готическая страна, страна не Эйфелевой башни, но малых церквушек и огромных соборов, то Россия, которую открыли Достоевский и Толстой, а теперь заново – и по-новому – показали Бакст и Стравинский, это страна в большей степени языческая, чем православная, языческая как никакая из других цивилизованных стран, сохранившая и чувство жизни, и чувство поэзии, и вольную красочность, и ритуальную жестокость.

По-видимому, и в самом Дягилеве Пруст видел просвещенного язычника, европейского господина, сохранившего память о своем древнем славянском прошлом.

Теперь пришло время рассказать не о нем, а о его просвещенных поклонницах, покровительницах дягилевских сезонов, – с ними Пруст был знаком, и им нашлось большое место в его эпопее. Три имени отодвигают всех остальных: княгиня де Полиньяк, Коко Шанель и Мизиа Серт, она же, родившаяся в Санкт-Петербурге в 1872 году, Мария Годебская, она же мадам Натансон, она же мадам Эдвардс. Каких только благодарных прочувствованных слов они ни заслужили.

“Прекрасная музыкантша, женщина высокообразованная, художница с несомненным дарованием, она покровительствовала искусству и артистам”. Игорь Стравинский о княгине Эдмон де Полиньяк.

“Женщина, поистине фантастическая”, – Лукино Висконти о Коко Шанель. И другое высказывание: “…с ее приступами гнева, колкостью, с ее сказочными украшениями, ее творениями, прихотями, крайностями, юмором, щедростью – неповторимая, притягательная, отталкивающая – одним словом, человечная”. Жан Кокто о Шанель.

“Ничего не было бы мне приятнее, чем прийти к Вам, увидеть Вас. Это одна из очень редких вещей, которая доставила бы мне удовольствие. Бывают дни, когда с удивительной ясностью вспоминаю Ваше лицо, злое и прекрасное”. Марсель Пруст в письме к Мизии Серт, написанном за три месяца до смерти.

Не станем задерживаться на личности княгини Полиньяк: в высшей степени достойная, интеллигентная женщина, помогавшая многим, но остававшаяся в стороне, всегда на заднем плане.

В отличие от Коко Шанель, “великой мадемуазель”, как ее звали друзья, которая – не афишируя того – в 1922 году буквально спасла Дягилева от неминуемой финансовой катастрофы и, что не менее важно, два года спустя работала у него как автор сенсационных полуспортивных костюмов для балета “Голубой экспресс” Брониславы Нижинской.

И еще в большем отличие от Мизии Серт, никогда не остававшейся в стороне, а всегда старавшейся быть на виду, на первом плане. Насмешливый Кокто представил это на известном рисунке: в театральной ложе с биноклем у глаз Мися, рядом с ней, развалившись, муж Хосе-Мария Серт, а позади, в глубине ложи, Дягилев, стоящий в несколько напряженной позе. Богатая меценатка и бедный артист, профессиональная зрительница и профессиональный художник. И вот этой Мисе Марсель Пруст писал нежные письма? Нет сомнений, писал и, по-видимому, делал это не из коварства (в некотором смысле присущем ему, правда, лишь в сердечных делах, о чем свидетельствует вся история, связанная с Альбертиной), но потому, что, вероятно, испытывал некоторое чувство неловкости или даже вины, избрав Мисю в качестве главного, хотя и не единственного прототипа одной из главных своих героинь. И представив ее даже в двух вариантах, основном, проходящем почти через все семь томов, и дополнительном, появлявшемся в эпизодах. Вот как изображены эти две дамы – экстравагантная аристократка княгиня Юрбелетьева и буржуазная интеллектуалка госпожа Вердюрен: “Когда, в пору триумфов русского балета, появилась открывшая – одного за другим – Бакста, Нижинского, Бенуа и гениального Стравинского <…> юная крестная мать всех этих новых великих людей, носившая на голове громадную колыхавшуюся эгретку, о которой парижанки прежде не имели понятия, но при виде которой всем захотелось приобрести точно такую же, можно было подумать, что это чудесное создание привезли вместе с бесчисленным множеством вещей, как самое драгоценное свое сокровище, русские танцовщики (Юрбелетьева, персонаж эпизодов. – В.Г.), но когда рядом с ней в литерной ложе на всех спектаклях “русских” мы увидим госпожу Вердюрен (действующее лицо всей эпопеи. – В.Г.), эту настоящую волшебницу, которую аристократия раньше не знала, то светским людям, которым ни с того ни с сего взбредет в голову, что госпожа Вердюрен только что приехала с труппой Дягилева, мы растолкуем, что эта дама существует с давних пор, что она многократно перевоплощалась и что вот это ее перевоплощение отличалось от прежних лишь тем, что она впервые достигла успеха, на сей раз прочного, которого долго и тщетно ждала Покровительница” (то есть княгиня Юрбелетьева. – В.Г.). Тут сразу завязывается узел, одна из важнейших прустовских тем: титулованная аристократия и интеллектуальная буржуазия, в последнем томе они найдут друг друга. Пока что здесь же, в том же романе “Содом и Гоморра”, мы видим “госпожу Вердюрен, сидевшую в первой ложе и уткнувшуюся в партитуру”. В дальнейшем и не один раз мы встречаем госпожу Вердюрен у себя дома, в своем салоне для избранных, в котором потчуют новой музыкой и знакомят с новым талантом, притом что сама хозяйка сидит, опустив голову и плотно обхватив ее руками, чтобы помешать мигрени, которая – как она всем сообщает – преследует ее в результате сильнейших, даже непосильных художественных переживаний. Однажды выясняется, что в этой позе сверхвосприимчивая госпожа просто-напросто спит, но этого никто не замечает. Рассказчик, то есть сам Марсель Пруст, все заметил. Да, конечно, близкая приятельница, которую он много лет навещал, входил в круг ее самых “верных”, как она полагала, и вот такое предательство, такая измена. Да, конечно, прямое литературное вероломство. Но здесь тот случай, когда долг писателя, да и живой писательский интерес, оказался сильнее – много сильнее – долга дружбы, многолетней дружбы, притом что дружбу Пруст ценил и оберегал и не позволял разрушить ее даже чрезвычайным обстоятельствам, вроде дела Дрейфуса, разлучившего многих французов. Но, повторяю, жестокий писатель победил воспитанного человека. Потому что посещая салон Мизии Серт, Пруст не сразу, но все-таки понял, с каким явлением столкнула его жизнь, что, в сущности, являет собой этот салон, и кем, в сущности, является его хозяйка. Говоря нынешним языком – симулякр, симуляция, подмена, а говоря привычным языком – представление, спектакль, театр, где все намеренно или не сознавая того играют роли ценителей прекрасного и даже знатоков и где особая роль у Рассказчика, самого Марселя Пруста. Многократно воспроизводя сцены у Вердюренов, а лучше сказать – сцену у Вердюренов, поскольку все сцены повторяют сами себя, воспроизводя манеру мыслить, а главное, манеру говорить госпожи Вердюрен, ее мужа и ее постоянных гостей, Рассказчик испытывает чувство, передающееся и нам, подобное тому, что испытывал когда-то Ираклий Андроников, на время, иногда на долгое время, перевоплощаясь в своих знакомых. Это наслаждение особого рода, с ним трудно расстаться. И потому Рассказчик, демонстрируя феноменальную изобретательность и артистическую виртуозность, снова и снова как бы цитирует речи своих персонажей. Это мы и назвали театром Марселя Пруста.

В более широком смысле можно сказать, что Пруст написал, говоря бальзаковскими словами, свою “Человеческую комедию” – на своем, исторически ином материале, используя свою, иную философию времени, а отчасти и пространства. Бальзак был в числе его любимых писателей. Так же как и писатели-моралисты: Ларошфуко, Лабрюйер, а рядом Сен-Симон и мадам Севинье, но прежде всего Ларошфуко, автор “Максим и размышлений”. Сегодня мы назвали бы их всех антропологами-портретистами. Их интересовал человек, общественный человек XVII века, принадлежащий определенному сообществу или социальному слою тех лет, в данном случае – высшему свету. И главный интерес, почти научный интерес писателей-моралистов заключался в том, чтобы однозначно определить скрытые пружины поступков и даже мыслей этих людей, описать мотор, заставляющий человека действовать, думать, строить свои отношения с другими людьми, мужчинами, женщинами, юными, стариками. Ларошфуко на это отвечает однозначно: самолюбие (l’amour-propre). Фактически так, односложно, начинаются его максимы. У Пруста тот же ход мысли, практически тот же, хотя и несколько более широкий объект наблюдений: высший свет и богатая, даже богатейшая буржуазия. И ключевое слово, которое использует он, достаточно близко к ключевому слову Ларошфуко, но все-таки иное, – это слово “тщеславие” (vanite). Иначе говоря, подчинение себя совсем уж тщетным ценностям и знакам достигнутого жизненного успеха. Марсель Пруст совершенно неистощим в своих многочисленных демонстрациях того поражающего его обстоятельства, когда люди, совсем не глупые и не ординарные люди, ищут и находят неоспоримые, как им кажется, доказательства своей успешной или, наоборот, неуспешной жизни. Много раз, на протяжении всех семи томов, он возвращается к этой теме. Много раз, в различных вариантах, рисует одну и ту же картину, заставляет персонажей решать один и тот же вопрос: кого можно принять, а кого нельзя принять, куда можно прийти с визитом, а куда нельзя, с кем раскланиваться, а с кем – нет, и так далее, и так далее, целый набор приемов и целый арсенал средств, позволяющий не только сохранить, но и увеличить свой общественный вес, свое значение в глазах социальных конкурентов. И чтобы быть точным до конца, опять-таки почти научно точным, наряду с ключевым словом “тщеславие” использует другое ключевое слово “сноб” – для обозначения того типа людей, которые стремятся господствовать на исторической сцене. Тщеславие – психологическая характеристика, сноб – характеристика социальная, равно значимая и для большого света, и для богатой буржуазии. Сноб – тот, кому важнее всего не уронить себя и доказать свое превосходство, демонстрируя совсем не талант и даже не ум, а некое таинственное качество, которое отличает сноба от несноба и которое сноб бережет больше всего, как зеницу ока. При всем при том сноб умеет и транжирить, и заполучить большие деньги. Географические точки жизни сноба известны – Жокей-клуб, ресторан Ларю, ипподром, театры и салоны, главным образом салоны, салон госпожи Вердюрен, салон герцогини Германтской, салон принцессы Германтской (титул, который в последнем, послевоенном томе получит госпожа Вердюрен), а в конце эпопеи салон другой госпожи Рашель, в прошлом преуспевающей содержанки, в настоящем популярной актрисы. Хотя, по описаниям автора, совершенно бездарной.

Салоны – общественное явле-ние, о котором во всех подробностях рассказал Марсель Пруст. А интрига, которая поддерживает эпопею, создавая протяженную конструкцию и сложный сюжет, – своеобразная битва салонов, салонов аристократических и буржуазных. Партийная битва, но не в парламенте и не в газетах, тем более не на улицах или на площадях, а в салонах, в преддверии изысканного ужина или плотного обеда. Все это реальная парижская жизнь, но русский читатель не может не вспомнить первую главу “Войны и мира”, салон Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы Марии Федоровны, где за всеми громкими разговорами о “высоте души императора Александра”, которого “не поймет и не может понять <…> Англия с ее коммерческим духом”, идут тихие разговоры о богатых наследницах и о том, как на них женить женихов-шалопаев. Убийственная ирония Льва Николаевича Толстого, роман которого хорошо знал Марсель Пруст, сразу же прояснила суть дела, разогнав туман, окружавший петербургские, и вслед за тем и парижские салоны. Пруст мог идти дальше по намеченной Толстым дороге. Конечно, “В поисках утраченного времени” – не XIX век, как Толстой и Бальзак, и не XVIII век, как Теккерей с его “Ярмаркой тщеславия”, и не XVII век, как Ларошфуко с его максимами и “самолюбием” в качестве ведущей темы. Пруст – это XX век, ведущая тема его – время, потерянное и обретенное, создающее искусство, а может быть и создаваемое им, тот самый неведомый XX век, убивший Сен-Лу, единственного друга, поглотивший Альбертину, единственную возлюбленную (как и ее прототипа, шофера Альфреда Агостинелли), позволивший существовать лишь в комнате, обитой пробкой, но не сумевший помешать создать великое творение, данное в слове.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена»

№ 14 за 2020 год.