Книга эта лишена смысла. Попытка прорвать круг, – как назвала этот поступок Лидия Гинзбург. Я так много работала в архивах, так долго училась трепетно относиться к пожелтевшим листкам, вне зависимости от текста, написанного на них, что к собственным старым текстам тоже однажды отнеслась, как к “единице хранения”. Складываю их в стопочку, так как хочу выйти из этого архива на свободу. Ценного в тексте только время: свидетельские показания очевидца.

Дело было так. Моя средняя школа номер 28 пряталась во дворах, за спинами первых многоэтажек в стороне от площади Свободы Херсона. Никакой свободы на площади не было, а стояли обком партии, Ленин перед обкомом и прекрасные магазины слева и справа – Дом книги и Детский мир. Проспект Ушакова, что тянулся через весь город от железнодорожного вокзала к Днепру, отрезал площадь Свободы от кинотеатра “Украина” напротив обкома. Ленин день и ночь указывал на цветные афиши Красного и Зеленого залов. Когда я сбегала с уроков, прятаться можно было только в кинотеатре. Потому что и в книжном, и в Детском мире кто-нибудь непременно заметил бы меня и рассказал родителям, что я прогуливаю. С каких уроков я сбегала – не помню. Сбежать хотелось со всех. Вообще – из школы, из города. Но бабушка гладила по голове, уговаривала “потерпи”, пугала, что без аттестата зрелости меня никуда не возьмут – ни учиться, ни работать. Я верила ей, а потому каждое утро с тоской шла в школу, волоча портфель. И училась так, чтоб не выгнали. Страдая и недоумевая, зачем мне алгебра, когда я ничего считать не собираюсь, зачем география, когда единственный поезд дальнего следования, что останавливался в Херсоне на 10 минут, шел по маршруту Николаев – Москва, что было написано на каждом вагоне. “Кучер довезет!” – иронично говорила мама и называла меня Митрофанушкой. Я не понимала, зачем мне знать, где остров Куба, куда идут трактора Херсонского тракторного завода, и почему говорят “трактора”, когда весь город знает, что завод делает танки.

Не было ни одного предмета, который был мне интересен, ни одного дела, которое я бы хотела делать в школе, кроме как гонять мяч. В волейболе, баскетболе или пинать ногами. Дома я могла рисовать, лепить, вырезать из бумаги города и фигурки, а в школе – ничего. Даже на уроке труда учили сверлить на станке дыры, но нужного мне дырявого придумать я не могла. Потому при первой возможности выходила в окно – школа была одноэтажной, – и исчезала. Так в середине шестидесятых я однажды спряталась в темноте кинозала и пропала: “Тени забытых предков” Сергея Параджанова заворожили меня. Ручейковое журчание украинской речи, перебор гуцульских мелодий, смешение красок и что-то невнятное, страшное, где впервые сошлись “любовь” и “кровь”. Было мне лет тринадцать. Второй раз вдавил меня в кресло кинотеатра “Расёмон” Акиры Куросавы. Я пересматривала его, пытаясь понять, как может быть, чтобы на экране повторялась одна и та же картинка, а три разных голоса за кадром излагали каждый свою историю, расходясь в мелочах, каких бы ты не заметил, если бы камера не наехала покрупнее – на лезвие ножа, на пальцы, сжимавшие нож. История переворачивалась: палач становился жертвой, и мертвый с того света давал показания на импровизированном суде. “Сценарий Акутагавы” – прочла я в титрах в конце. Ни первого, ни второго слова я не слышала прежде, как не знала и слова “титры”. Я вышла на улицу с вопросом, где учат писать сценарии. Спросила кого-то в школе, но в Херсоне, зажатом между Днепром и степью, слова такого не знали ни учителя, ни соученики. В последнее лето перед окончанием школы я засела в читальном зале городской библиотеки – читала толстый “Справочник для поступающих в ВУЗы”. И нашла это слово. Там же была строка с информацией, что на сценарный факультет принимают при наличии двух лет рабочего стажа. Работать я не хотела, но где-то нужно было брать деньги – хотя бы на краски, кисти, бумагу, “общие тетради”. Других нужд не было. Еды хватало на колхозных полях за городом, где после сбора урожая комбайном можно было собрать еще один руками. Оттуда мы с друзьями тащили картошку, помидоры, кукурузу, подсолнухи. Остальное произрастало на дачах друзей на Днепре.

Я поработала немного художником в больнице – рисовала красивые графики о победе над недугами и стенгазеты об остальных успехах. Недолго санитаркой в лаборатории Портовой санитарной станции, где передавила так много тонкого стекла, что меня выгнали. А кино, которое я готова была делать, не было нигде. Ближайшая киностудия была в Одессе, до Одессы ходил автобус, а летом корабль на подводных крыльях. Там же, в Одессе, было Художественное училище, учеба в котором засчитывалась как рабочий стаж. Я подалась в Одессу, поступила в училище и в восемнадцать лет дипломированным специалистом стояла перед начальником Отдела кадров Одесской киностудии с заявлением на единственную вакантную должность маляра цеха ДТС – Декоративно-технических сооружений. Меня приняли.

В сумерках во внутреннем дворике гостиницы “Лондонская”, что выгибалась подковой за спиной дюка де Ришелье, я вышла на первую съемочную площадку с книжкой режиссерского сценария в руках, где было расписано, кто что делает в кадре, и впервые впрямую наблюдала, как строчки на бумаге становятся фильмом. Худенькая безымянная девочка на сцене Летнего театра на Приморском бульваре срывающимся голосом выводила “Белеет парус одинокий” и не знала, что входит в историю мирового кино. Шли съемки финальных сцен ленты “Долгие проводы”, которая в ту пору называлась “Быть мужчиной”. История, в которой расставались мама с сыном, потому что мальчик окончил школу и уезжал. Но не просто из дому, а к родному отцу. Именно это убивало героиню, потому что отец ее сына когда-то оставил ее, а сам… Уехал или ушел к другой – не имело значения. Важно, что разбил ей сердце. Долгие 17 лет, покуда сын рос, оно срасталось, а теперь сын раздирал его по старому шву. Для меня это был шок, так как родители разошлись и от мамы из Херсона я уехала к папе в Одессу, а теперь узнавала, каково маме знать, что я у отца.

Катилась по рельсам тележка с камерой, к ней прикладывались по очереди то строгая маленькая женщина – режиссер Кира Муратова, то мужчина с мягкой улыбкой – оператор Геннадий Карюк. Примеряла парик за столиком неподалеку исполнительница главной роли Зинаида Шарко и всё повторяла слова, написанные сценаристом Наташей Рязанцевой. Срывала его, надевала снова, нервно поправляла пряди искусственных волос и срывала снова – репетировала истерику. А там уж просто рыдала, явно не по роли.

Фильм вышел в прокат, его показывали неделю в кинотеатрах, а потом закрыли “по требованию народа”. На проходной студии повесили приказ Госкино Украины, из которого следовало, что фильму конец. Стало обидно: столько людей старалось, даже я, и теперь все исчезнет? Я пришла в ЦОП – цех обработки пленки, – нашла инженера-питерца Борю, с которым дружила, мы пошептались, и к вечеру яуф с фильмом – тяжелая железная круглая коробка, похожая на ведро, с консервными банками пленки внутри, был упрятан под мою кровать в “Куряже” – гостинице Одесской киностудии, где я жила. Знали про это трое – я, Боря и Серега Гашев, комсорг киностудии. Через день-другой Гашев собрал в кабинете директора студии Геннадия Збандута комитет комсомола студии, рассказал о приказе Госкино и велел всем подготовиться к партсобранию, на котором покажут фильм и обсудят. Нам велено было поддержать позицию Госкино. Я дослушала Серегу и сказала, что если кто-нибудь выступит, я расскажу все, что сейчас здесь произошло. Збандут молчал, но все видели, как вспыхнули его глаза одобрением. Гашев помялся и добавил, что каждый, конечно, волен поступить так, как считает нужным.

Помню партсобрание. Строгая женщина – парторг – Ефросинья Левченко, Фрося, плакала весь просмотр, всхлипывая и сморкаясь. Так же, как главная героиня, которую играла Зинаида Шарко. Но зажегся свет, парторг утерлась, и деловито сказала строгие слова о чуждом народу кино. Остальные промолчали и понуро пошли к выходу. Яуф у меня из-под кровати забрали, чтобы сохранить в более надежном месте.

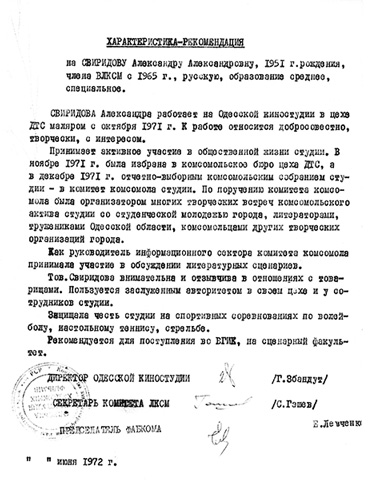

Нужные два года истекли, можно было подавать документы во ВГИК. Я пришла к Збандуту просить рекомендацию во ВГИК. Не мешкая, он подписал ее, искренне пожелал успеха. Вызвал Сережу Гашева – поставить вторую подпись. Третья – подпись Фроси.

Я отослала 20 страниц машинописи на предварительный творческий конкурс, и получила ответ, что не прошла его. Я порвала в клочья это письмо, свои страницы и легла спать – утром нужно было на студию. А когда проснулась, увидела, что моя подруга Ольга Звягина, у которой я ночевала, достала клочья из мусора, склеила изолентой, сложила в стопочку перед моим носом и ушла. Рвать еще раз было стыдно. Я раздобыла машинку и снова все перепечатала. Один этюд люблю до сих пор. Странный, который писала, поговорив с одесским художником Яшей Розенбергом. Он сидел на чемоданах в ожидании разрешения уехать в Израиль. Мы рассуждали об эмиграции, о том, что художнику везде паршиво – что дома, что в изгнании, а потому – можно особо не волноваться.

Этюд назвала “Мы”, причислив себя к уезжающим художникам.

Другой этюд был про девочку Осень. Худенькая сиротливая художница в потрепанном плаще с чужого плеча, она пришла босой на худсовет в горисполком провинциального города Н. Встала в уголке у двери. Её не замечали: все живо обсуждали достоинства каких-то глиняных фигурок, на которые был спрос в Худсалоне. Осень терпеливо ждала, пока с подола плаща стечет вода, потом вытерла ноги о край ковровой дорожки, подошла к столу и выложила на зеленое сукно пожелтевшие листья. По кабинету поплыл запах сырости. Кто-то поморщился, кто-то упрекнул в банальности комбинаций красок, кто-то сказал, что хоть стилизация под старину в моде, но так утрировать – нелепо. Листья на столе подсохли, свернулись в трубочки. Кто-то сгреб их и бросил в пепельницу, кто-то другой стряхнул горячий пепел и листья загорелись, расточая горьковатый дым. В пепельнице осталась горстка пепла, утверждать стало нечего, члены худсовета облегченно вздохнули и указали Осени на дверь. Она сгребла пепел в ладонь и, не прощаясь, выскользнула за дверь. На крыльце Осень расплакалась, заливая город дождем. Засыпала крыши и тротуары неутвержденными рыжими листьями и не могла понять, почему не утвердили ее эскизы.

Третий был про Оленя, который в парке увидел девочку и полюбил ее. Его гнали назад в лес, но он возвращался в город, где его готовы были убить. Так я осваивала тему несовпадения всех со всеми. До нового конкурса был целый год. Я работала на киностудии, переходя с одной съемочной площадки на другую. Строила пещеру для “Робинзона Крузо”, которого снимал Слава Говорухин, и сидела там после съемки. Писала репортажи, относила в газету “Комсомольская искра”, где тексты правил Женя Голубовский. Так минул год, и я снова послала тексты во ВГИК. Трепеща от страха, показала их заезжему московскому режиссеру Виктору Жилину. Он подержал листочки на ладони, словно проверяя на вес, и сказал: “Это уже литература. Из которой следует, что вас нужно пристрелить. И чем раньше, тем лучше и для вас, и для советской власти”.

Конечно, я тут же влюбилась в Жилина.

***

В Москве мои странички прочли и на этот раз пригласили меня.

Чтобы “познакомиться подробнее”, как я прочла четверть века спустя, когда выбрасывали архив Кафедры кинодраматургии. Кто-то позвонил мне, и я чудом успела забрать свою папку. Так мне попал в руки Отзыв на мои работы педагога Людмилы Александровны Кожиновой. Она предложила вызвать меня. “Согласен” – написал второй педагог Василий Соловьев зелеными чернилами Поля Элюара. Где он их взял в Москве 1972 года? Но вызов я не получила. Затерялось письмо.

Маляр цеха ДТС, я строила декорации для разных фильмов или была на подхвате, если что где отвалится. “Долгие проводы”, “Робинзон Крузо”, “Поезд в далекий август” – помню покадрово. Вера Кинша, ассистент по актерам Петра Тодоровского и Киры Муратовой, давала мне ключ от своей комнаты в “Куряже”, где я в тишине могла писать. Когда до экзамена во ВГИКе остался не день, а ночь, я сидела во дворе в песочнице, где собирались на перекур обитатели “Куряжа”. В пестрой компании художников и поэтов давилась дымом болгарских сигарет и слушала ветер с моря, спор, удастся ли утром поднять парус на яхте или нет. Первая красавица, поэтесса Анька Федорова рассказывала, как ей бушпритом стукнуло по лбу, показывала шишку. А я робела спросить, что такое бушприт. Борька, красавец-бородач, мой верный паж со смешной фамилией Заяц, чиркал спичкой, когда я брала очередную сигарету. Он один знал тайну, что завтра во ВГИКе вступительные экзамены, а меня не вызвали. Неожиданно над головами раздался возглас Веры.

– Ты что здесь делаешь? – строго спросила она во мрак. – Там списки висят, я видела твое имя. – Какие списки, где? – полюбопытствовала Анька, забыв про шишку. Она всегда хотела все знать первой.

Наступила тишина. Никто не мог поверить, что я хранила такую страшную тайну. Я даже не встала с края песочницы. Встал Борька. – Иди собирайся, поедем в аэропорт, – сказал он.

“Бедному собраться – только подпоясаться”, – говорила моя бабушка. Я бросила в какую-то сумку смену белья, расческу, зубную щетку, и мы поехали. Как Борьке удалось пройти на поле и договориться с грузчиками почтового самолета – не ведаю, но я улетела. Следующим кадром было Внуково, раннее утро, голова кружилась после бессонной ночи. Картинками плыли в легком тумане Одесса, песочница, студия и “Куряж”, пока я ждала автобус. Тощие подмосковные березы с черными прочерками на коре казались толпой перебинтованных солдат, которых я раскрашивала накануне на съемке фильма “Поезд в далекий август”. Я прислонилась к одному такому раненому и принялась выпрашивать у пространства автобус, который довезет до Москвы, до метро. На такси денег не было, а счет шел на минуты. Дышать было нечем. В Москве в июле семьдесят второго воздух не шевелился. Его можно было трогать руками, нарезать ломтями, заталкивать в себя липкими квадратами рахат-лукума. Останкинская телебашня была не видна: горел торф вокруг Москвы.

Я вошла во ВГИК минут за десять до звонка. В приемной комиссии следовало получить экзаменационный лист – картонку с квадратиками, куда будут ставить оценки после экзаменов. Мне ее не выдали.

– Вы не прошли по баллам, – небрежно обронила девица.

– По каким? – подивилась я.

– По среднему – по аттестату зрелости…

Мне стало жалко Борькиных усилий, бессонной ночи, и я неожиданно потребовала все пересчитать: сложить сумму оценок и разделить на количество предметов. Кто где ошибся – не знаю, но мне выдали экзаменационный лист в момент, когда прозвенел звонок.

По красивой лестнице я поднялась на третий этаж, нашла аудиторию. Я знала, что меня ждет – не раз выпытывала у сценаристов на студии, как выглядит класс, в котором первый экзамен. Мне рассказали, как все графоманы будут забиваться на задние парты, будто там можно будет воспользоваться шпаргалкой, и останется пустовать первый стол, а потому вошла в аудиторию и сразу села за него. Нос к носу с будущими педагогами, чего я не знала. В газете потом прочла, что к Сергею Герасимову в то душное лето на актерско-режиссерский пришло сто четыре человека на место, а на сценарный конкурс – всего шестьдесят.

“Главное – не оборачиваться”, – учил меня на студии сценарист Саша Лапшин. Забыть о муравейнике вокруг, смотреть в свой листочек и писать, словно ты одна. Я не оборачивалась. Смотрела на деревянную кафедру, стол, школьную доску на стене. Тут появилась Людмила Александровна Кожинова, мой будущий педагог. В просторечии Мила. Маленького росточка, на высоких каблуках, с дурацкой укладкой на голове, побрызганной лаком. Уверенная в себе, как завуч по воспитательной части в моей херсонской десятилетке. Не здороваясь и не взглянув ни на кого, она повернулась спиной к аудитории, как дирижер оперного театра, подняла руку без палочки и, постукивая мелом, принялась писать темы сочинения. Первые не помню, но последняя была: “Главный эпизод моего будущего сценария”. Я его знала, а потому – сразу попросила разрешения выйти. На экзамен отводился гомеровский срок – часов шесть или восемь. Можно было выспаться.

Мила удивленно посмотрела на меня, кивнула, и я вышла. Нашла туалет, где принялась смывать с себя пыль аэродрома и вытряхивать одесский песок из сандалий. Я умылась, причесалась, напилась воды, пришла в себя. Подумала еще раз, глядя в окно, что было главного в моей жизни, не удивилась, что это, как всегда, была война, и вернулась в аудиторию. Там прикрыла глаза, и в безвоздушной жаре восстановила в памяти снегопад, Питер и Пискаревку. Спряталась за спину персонажа, поставила его под снег и дала ему имя и тело моего дружка. Текст лег на бумагу.

“Лешка стоял на Пискаревке в густом снегопаде, скорбно стащив с головы ушанку, и восхищенно смотрел на бесконечный ряд могил.

– Надо же, сколько могил! – неожиданно с завистью выдохнул он. – Везет же людям!..

– Что ты такое говоришь, Шмельков?!

– А чего? В нашей семье могил нет. Война, как говорит моя бабушка, – это когда и в живых – никого, и могилы на кладбище ни одной, чтоб цветы положить”.

Минут через сорок я дописала свои пять страниц и протянула листки экзаменаторам. Спать хотелось смертельно. “Вы не хотите переписать на чистовик?” – не скрыла удивления Кожинова. – “Зачем? Тут чисто…”. Она переглянулась с коллегой, Василием Соловьевым. Он развел руками, дескать, воля ваша, и я вышла. На

задних партах графоманы еще затачивали карандаши, когда я позвонила бабушкиной сводной сестре – актрисе Третьей студии МХАТ Наталье Касьяновой, и поехала к ней в Останкино. Через две недели, когда десять экзаменов были позади и на бумажной простыне на стене напротив моего имени вытянулся ряд красных пятерок, я услышала шепоток в спину:

– Любовница директора Одесской киностудии.

Я не обернулась. Но когда появилась последняя пятерка и мой статус возрос до “любовница Кулиджанова”, я обернулась и спросила барышень у окна: Кулиджанов – это кто?

Лев Кулиджанов был известным режиссером, возглавлял Союз кинематографистов, но я этого не знала. Барышни промолчали, а я отметила, что московские от одесских отличались невозмутимым бесстыдством во взоре.

На экзамене по английскому педагог не стала со мной говорить. Заметив, что я не перевожу абзац, а зачиталась детективом, она просто поставила пятерку.

Последним экзаменом было “Собеседование, имеющее целью выявить общий культурный уровень поступающего”, как это называлось. Группа незнакомых людей за длинным столом задала мне массу вопросов – о футболе, любимых поэтах, море в Одессе. Мила, имени которой я еще не знала, сидела с краю. То и дело выходила и возвращалась. Наконец, она дождалась паузы, взяла большой альбом репродукций и принялась листать его, закрывая ладонью подпись внизу. Кто? – быстро спрашивала она имя автора картины. Я – выпускница Художественного училища – бегло называла имена художников. На одной странице замешкалась и протяжно, как это принято в Одессе, сказала: – Я зна-аю? Наверное, Крамской.

– Что за манеры? – строго осадила меня Мила, закрыв фолиант. – Идите и ждите решения комиссии за дверью.

– Никуда я не пойду, пока не дадите посмотреть, Крамской это или нет, – возразила я.

Мила с интересом посмотрела на меня, но раскрыла альбом и снова принялась листать. Нашла картинку, и мы склонились над ней лоб в лоб. Это был Крамской.

Я вышла на крыльцо ВГИКа, опустилась на скамейку слева от ступеней, и расплакалась.

– Провалилась? – участливо спросила длинная девка с лошадиным лицом и лондонским акцентом.

– Нет, думаю, меня приняли, – проскулила я, и англичанка Маша рассмеялась. Ей было не понять, что я оплакивала Одессу, студию и всю ту жизнь, которая отныне была кончена. Предстояли еще “долгие проводы”, но было ясно, что с первого сентября начинается другое кино.

Я вернулась в Одессу, на студию, и снова взялась за кисть. До сентября можно было еще месяц работать. Но слух по студии пролетел. Хрипатая прокуренная гримерша Люда Брашеван по кличке Броша подошла к стремянке, на которой я стояла, пнула ее так, что я едва не рухнула, и спросила, задрав голову:

– Тебя что, правда, взяли во ВГИК?

– Да, – ответила я.

– Надо же, – протянула она. – Люди годами поступают, а эта!..

В сентябре мне вручили студбилет ВГИКа. Декан факультета Екатерина Заслонова выступила перед новенькими с извинениями: из-за пожаров, которые нанесли урон сельскому хозяйству, деньги на погашение убытков были переброшены с образования. Программу, на которую прежде отводили пять лет, нам предстояло освоить за четыре. Я так откровенно обрадовалась, что на меня покосились и однокурсники, и декан. С первого дня во ВГИКе я принялась писать сценарии для всех режиссеров – игровые, документальные, научно-популярные. Интересно было попробовать все: немые и звуковые этюды, курсовые короткометражки и дипломные, для своих и для иностранных студентов. Нетерпение гнало поскорее увидеть, как мое слово превратится в кадр. Все остальное в кинопроизводстве я знала.

Еще через месяц в Доме кино на премьере фильма “Монолог“ я подошла к кинодраматургу Евгению Иосифовичу Габриловичу. Запинаясь, попросила посмотреть мои тексты, дабы вынести окончательный приговор – могу ли я быть сценаристом. Хотелось писать сценарии так, как писал их Габрилович: простыми словами простые вещи, от которых разрывалось сердце.

– Посмотрите, что я написала, – попросила я его на премьере “Монолога”. – И скажите, получается у меня или нет. Если это никуда не годится, скажите, – и я уйду, чтобы не занимать чужое место.

Он погладил меня по руке, осадил, усадил рядом, забрал у меня из рук мои почеркушки и ни-ко-гда не оставлял своими заботами и советом. Прочел, позвонил, пригласил к себе.

– Деточка моя, – ласково сказал Габрилович в мои 20, и так звал до моих сорока, когда мы расстались. – Сможешь при одном условии: если не умрешь от разрыва сердца после просмотра, когда увидишь, что они сняли по твоему сценарию.

Я не поняла, о чем он. Вспомнила потом. Сердце вправду едва не разорвалось от обиды, протеста, но слова Габриловича уберегли. Не обманул Дед: стала сценаристом. Только кино мое осталось на бумаге больше, чем на пленке.

Продолжение следует

Александра СВИРИДОВА

«Экран и сцена»

№ 9 за 2020 год.