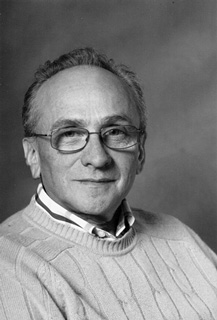

13 декабря Анатолию Мироновичу Смелянскому – историку театра и театральному критику, многолетнему соратнику Олега Ефремова и Олега Табакова, автору циклов программ на телеканале “Культура”, ректору Школы-студии МХАТ – исполняется 70.

13 декабря Анатолию Мироновичу Смелянскому – историку театра и театральному критику, многолетнему соратнику Олега Ефремова и Олега Табакова, автору циклов программ на телеканале “Культура”, ректору Школы-студии МХАТ – исполняется 70.Как-то ты обмолвился, что в советскую эпоху казенные поздравления звучали так, будто юбиляр уже давно в маразме и ему следует напомнить, когда он родился и что натворил. Надеюсь, мы еще не дожили до маразма, и Бог знает, доживем ли. И все же накануне твоего 70-летия хочу напомнить о том, что ты сделал, а главное, еще раз испытать радость от сознания того, что на таком уровне столь многое было сделано. Столь многое, что всего не перескажешь, не пересчитаешь, и все же…

В отличие от Западной Европы только в наших краях самые выдающиеся критики являются и самыми лучшими историками театра – Павел Александрович Марков, Борис Владимирович Алперс, Григорий Нерсесович Бояджиев, Инна Натановна Соловьева… Плодотворность такого двуединства бросается в глаза, если взять, к примеру, хотя бы одну из твоих превосходных книг – “Наши собеседники”. В ней далекое и близкое вплетаются в виртуозно рассчитанную конструкцию; театральное мгновение оказывается пойманным, несмотря на его мимолетность, и вступает в перекличку не только с другими мгновениями, но и с другими десятилетиями, даже веками. Так, выезд грабителей отечества, который в поставленном Товстоноговым “Ревизоре” сопровождает лиричнейший русский мотив, сопрягается с “Доходным местом” у Мейерхольда, к тому же выясняется, что у Осипа – Сергея Юрского в БДТ “голос противный-противный, точь-в-точь, как у булгаковского регента Коровьева”. В товстоноговской же “Истории лошади” за наивной игрой в лошадей ты видишь не только близость Толстого и Шекспира, но и архаическую основу обоих – народную смеховую культуру, на которую автор “Холстомера” опирается и в “Плодах просвещения”, решив остранить карнавал глазами курских мужиков.

Богатство культурной памяти сказываются и тогда, когда соотносятся близкие, грозящие слиться явления. Сопоставление с теми, кто только что сыграл ту же роль в “Преступлении и наказании” – с Алексеем Петренко и Ефимом Копеляном – приводит к врезающейся в память характеристике Владимира Высоцкого в спектакле Юрия Любимова: “В голосе Высоцкого – Свидригайлова, бившем, как брандспойт, и обдиравшем слух, как наждачная бумага, вдруг звучала невероятная тоска и нежность. В этом человеке как бы хрипло дышала сама стихия жизни, ее не арифметическая, не головная основа”. Если вычеркнуть из последней фразы слово “хрипло”, то можно сказать: Смелянский написал про себя. Ты чуток и к многослойным пластам искусства, и к стихии жизни, но не выплескиваешь ее, а заковываешь в классически отточенную форму. И все же, не живи в тебе эта стихия, ты не стал бы легендарным преподавателем и не завораживал бы телезрителей.

Стремясь навсегда запечатлеть других, ты невольно возвел себе памятник из самой призрачной и невесомой материи – эфира и, начав на канале “Культура” с цикла “Михаил Булгаков. Черный снег“, вобрал в свои рассказы все самое значительное в русском театре и в русской жизни ХХ столетия. Они дают нам возможность испытать “восторг узнавания себя в классике” и вместе с тем понять, как мучительно трудно вырваться из нашего вязкого прошлого. Постоянно сознавая, что “всегда в крови бродит время”, ты в каждой из передач телевизионного цикла “Сквозное действие” высвечиваешь два его самые показательные, подчас полярные проявления. К примеру, “Мистерия-Буфф” Маяковского, зазвучавшая в постановке Мейерхольда как истовая проповедь веры в божественность полного переустройства мира, сталкивается с другого рода мистерией – байроновским “Каином”, за которого взялся Станиславский в поисках ответа на самый насущный для него вопрос: кто виноват в братоубийстве. Мы видим, что время подступает к театру вплотную, с бесцеремонной хваткой. Однако, упомянув, что в период репетиций казавшейся ему пророческой драмы К.С. попал в застенки ЧК, ты, избегнув ловушки публицистики, делаешь акцент: русский гений ужаснулся не только террору, но и тому, что он назвал “молчанием Бога”. Каждая из передач этого цикла – будь то телефильм о “Принцессе Турандот” Вахтангова и “Федре” Таирова в начале 1920-х, или о загубленных на корню сталинской цензурой булгаковском “Беге” и “Самоубийце” Эрдмана – голосах “реальной полузадушенной страны”, так и не услышанных зрителями в 1929 году, или более поздних “Владимире Высоцком” на Таганке и “Юноне и Авось” в Театре имени Ленинского комсомола – лики времени, которое разворачивало театр то в одну, то в другую сторону.

И в циклах, посвященных отдельным художникам – Михаилу Чехову или Михаилу Булгакову, Олегу Ефремову или Олегу Табакову (парные имена в данном случае подбросила сама история), – за каждой фигурой распахивается картина эпохи, на которую театр откликается. Это резко контрастная картина, оживающая в прекрасно подобранной кинохронике и открывающая глубину в слове. (Прости за обилие прямых и скрытых цитат из этих передач, но лучше не скажешь.)

Можно заметить, что у тебя драматическое чувство жизни людей и народов. Ты резко вычерчиваешь узловые повороты в судьбе МХАТа, к которому, как говорил твой вечный спутник Булгаков, ты привязан, как жук к пробке. Но при всей твоей несентиментальности, совокупность созданных тобой работ – это портрет не только времени, но и идеального Художественного театра.

Храня память об идеальном театре, ты многое, очень многое делаешь для реального театра. Похоже, что став в 1980 году завлитом МХАТа, а затем заместителем художественного руководителя Олега Ефремова, ты ежедневно ощущал, что такое тяжесть сражения за каждое слово под чугунным гнетом власти, и следовал завету Станиславского, сказавшего вскоре после Октябрьской революции, что надо хранить достоинство в условиях хамодержавия. Ты был в авангарде битв за “Наедине со всеми” Александра Гельмана, за “Перламутровую Зинаиду” Михаила Рощина и “Так победим!” Михаила Шатрова.

Брехт справедливо утверждал: несчастна не та страна, в которой нет героев, а та страна, которая нуждается в героях; но в условиях, когда все сограждане делились на “они” и “мы”, любое “их” отступление воспринималось как наша общая победа, и все мы ощущали себя на одной опасной линии огня. Не зря же в рассказ о художественной и гражданской смелости Товстоногова в одну из твоих передач включен фрагмент беседы с Камой Гинкасом, вспоминающим, как они с отцом смотрели в БДТ “Горе от ума” и отец спросил: “А нас не посадят?..”

Не только самое непосредственное участие в жизни МХАТа последних трех десятилетий свидетельствует о многогранности твоей натуры. Не похожий на чудаков Диккенса, считавших, что переустройство мира надо начинать с чисто вымытой посуды, ты, однако, усвоил урок Булгакова: если начнешь мочиться мимо унитаза, в стране наступит разруха. После того, как тебя избрали ректором Школы-студии МХАТ, туалеты в вузе обрели девственную чистоту. И это оказалось важно, как и переоборудование Учебного театра или открытие новой кафедры. Ведь то, что обозначается таинственным словом “атмосфера” в театре и в театральном училище, складывается из всевозможных, порой вроде бы незначительных компонентов.

Ради того, чтобы быть образцовым ректором, ты отказался от роли первого критика страны. Но эта роль так прочно закрепилась за тобой, что остаются люди, приходящие в негодование от того, что Смелянский не посвятил им ни строчки. Это вечный сюжет: Сервантес рассказывает о поэте, сочинившем сатиру на куртизанок и кровно обидевшем не упомянутую в списке…

Ты умеешь отыскать точное слово и не задерживаешься на своих находках, не любуешься ни своим стилем, ни собой, не красуешься в зеркале – прорываешься в зазеркалье. Как острый концептуалист ты открываешь закономерности искусства, логику и алогизм истории, а за сменой индивидуальностей и художественных стилей – круговорот жизни и смерти. И о жизни, и о смерти, как и обо всем прочем, ты говоришь без слезливого умиления и панического отчаяния, тебе не страшны ни пафосная Сцилла, ни циничная Харибда. Это объективность особого рода, возникающая не из-за беспристрастности, а из-за того, что Немирович-Данченко, раздумывая о сущности Островского, назвал эпическим покоем – он-то и позволяет проникать в то, что важнее пристрастий.

70 лет – межа в круговороте бытия. Но это, если позаимствовать образ Резо Габриадзе, – осень нашей весны и весна нашей осени. Дочь Юля подгадала, какой подарок поднести знаменитому не только у нас, но и за семью морями отцу, и родила внучку. Ты – молодой дедушка, только что пустивший новый побег и глубже укоренившийся в жизни!

Искренне уважаемый Анатолий Миронович, дорогой Толя – тебя по всем статьям есть с чем поздравлять!

Твой –

Видас СИЛЮНАС

«Экран и сцена» № 23 за 2012 год.