Предлагаем читателю главу из будущей книги В.М.Гаевского “Потусторонние встречи”.

Предлагаем читателю главу из будущей книги В.М.Гаевского “Потусторонние встречи”.

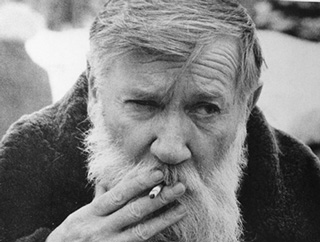

В тихом омуте черти водятся – эта пословица приходит на ум сразу по многим причинам. Таков, говоря уже ушедшим языком, художественный мир Синявского; таков, говоря уже по-нынешнему, его дискурс: есть и омут, есть и чертовщина. В системе подобных метафор Синявский выстраивал свою прозу, фантастическую – как он любил ее называть; подобным же образом представ-лял, нам и себе, свою Россию, современную, историческую, всегдашнюю. А главное, омут с чертями рисует реальную ситуацию Синявского, писателя, ученого, гражданина, и дает адек-ватное представление о том, что с ним случилось. Был он негромким человеком, не любившим громкую речь, не стремившимся совершать на публике громкие поступки, и вот на тебе: самый громкий политический процесс тех лет (над ним и его товарищем писателем-фронтовиком Юлием Даниэлем) в 1965 году, самый громкий литературный скандал той эпохи, разразившийся уже после лагеря, по прочтении книги Синявского “Прогулки с Пушкиным”, в лагере и написанной. В чем только ни обвиняли Синявского на процессе. Как только ни поносили его книгу во время скандала. Если одним словом определить смысл обвинения, то это слово – измена. Изменник (изменники), родине изменил (изменили). Одна полупомешанная баба, мнившая себя писательницей, так и написала в газете: “литературные власовцы” (Юлий войну провел на фронте, болезненный Андрей был призван и служил радиотехником на аэродроме). А один полуспившийся делегат, бывший когда-то настоящим писателем, призвал на партийном съезде судить, “не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием… Ох, не ту бы меру наказания получали бы эти оборотни!”. Семь лет Синявскому и пять лет Даниэлю показались бывшему писателю слишком мягким приговором. И все потому, что оба они, Синявский и Даниэль, опубликовали в зарубежных издательствах тайно переправленные туда рукописи своих книг, подписанные псевдонимами: Абрам Терц – псевдоним Синявского, Николай Аржак – псевдоним Даниэля.

А если одним словом определить характер поношений, которым подверглись “Прогулки с Пушкиным”, то это слово тоже существует, и оно было произнесено. Слово это – хам, рецензия на книгу, опубликованная в эмигрантской газете, так и называлась: “Прогулки хама с Пушкиным”, и подписал ее не какой-нибудь выживший из ума эмигрант, а Роман Гуль, интеллигентнейший Роман Гуль, влиятельный литературный критик. Рецензия получила широкую известность и вызвала общий аплодисмент – не только там, но и тут, аплодисмент, звучавший как пощечина. Дуэли, впрочем, не произошло. Синявский, повторяю, не был человеком публичным, да и жил далеко, хотя на удар умел – еще как умел – отвечать достойно.

Попытаемся разобраться в том, почему таким жестким оказалось решение суда, и почему написанная в лагере книга вызвала у коллег столь острую злобу. Ярость спецслужб можно понять: их бесило собственное бессилие – искали, искали автора, но так и не нашли. По-видимому, лишь подлый донос одного из неверных друзей помог распознать Абрама Терца. И, конечно, бесил сам этот несообразный псевдоним. Каким образом выходец из дворянской семьи, выпускник Московского Университета, интеллигент из интеллигентов, русский из русских, носитель православной фамилии и отчества тоже православного, мог избрать в качестве псевдонима еврейское имя, к тому же имя одесского вора и налетчика, персонажа блатных песен? А ведь это и в самом деле интересно. Конечно, с точки зрения конспирации Абрам Терц – это, безусловно, находка. Кому придет в голову подозревать в авторстве кабинетного ученого-литературоведа? Но с точки зрения психологии здесь иной сюжет: в который раз оказывается, что человек вовсе не прост, и в душе или в подсознании, и в каких-то других, потаенных глубинах спокойного уравновешенного ученого-эрудита может быть скрыт другой персонаж – в данном случае налетчик, и может таиться другая страсть – не только к знаниям и стихам, но и к риску. “Бешенство риска”, как написал любимый поэт (и предмет исследования) Борис Пастернак в стихотворении, посвященном актрисе. Посвященном творчеству вообще, всегда связанному с риском. Да, бешенство риска, да, риск сложить голову “под рукой палача” (как говорится в этом же стихотворении 1957 года, когда полным ходом шла работа над окончанием романа “Доктор Живаго”), да, риск и художественной, и жизненной катастрофы. Но отступать уже нельзя – и потому выбран такой псевдоним, потому принят такой рискованный план – печататься в “тамиздате”, потому пишутся столь опасные книги.

Но то неподцензурная проза, отвергающая и социалистические порядки, и социалистический реализм, и мертвую систему, мертвую литературу, а “Прогулки с Пушкиным” если что и отвергают, то стереотипы пушкинистики, как, впрочем, и вообще стереотипное мышление, – и почему это вызвало такое негодование у людей, совсем не поклонников советской власти? И почему книгу не спасает ни то, что она писалась в лагере, ни то, что отправлялась из лагеря в виде писем жене? А ведь это нечто такое, что, конечно, восхитило бы самого Пушкина, ценившего эпистолярный жанр и посылавшего жене восхитительно-назидательные письма. И всегда помнившего о карантине и болдинской осени 1830 года. Но кроме писем жене, в сборнике опубликованных пушкинских писем есть письма друзьям и среди них – хорошо известное письмо 1828 года А.С.Соболевскому, где – при помощи одного непечатного слова – сообщается о свидании с Анной Керн, той самой Керн, которой ранее были посвящены бессмертные поэтические строки. По-видимому, Синявский имел в виду именно это письмо, когда в своем тексте позволил себе чуть менее непечатный, но все-таки непозволительный вульгаризм, рассказывая о вероятной встрече Натальи Николаевны с Дантесом. И что это? Разве позволено такое? И ведь Пушкин не предназначал свои письма для печати. Да, конечно, “Прогулки” – рискованная, но и мастерски написанная, весьма увлекательная книга. И требуется немало усилий, чтобы освободиться от магии ее слов (а магия есть), от чары ее мыслей (а чара и в самом деле существует). И этих мыслей очень много. Но общий тон местами намеренно принижен. Свои занятия со студентами РГГУ я нередко начинал с того, что читал вслух отрывок из пушкинского “Путешествия в Арзрум”, где говорится о встрече на дороге с арбой, на которой везли тело Грибоедова, убитого в Тегеране. Это – единственный в своем роде некролог, некролог гения о гении, одно из высших достижений русской портретной прозы. Свидетельство той ошеломляющей высоты, и человеческой, и писательской, и интеллектуальной, на которую мог взлететь пушкинский дух даже в путевых заметках. Так вот Андрей ни в коем случае не хотел изъясняться в своих чувствах к Пушкину так прямодушно, как только что сделал это я, и кроме того, по-видимому, хотел заслонить себя от пушкинских недосягаемых высот собственным рискованным – а может быть раскованным? – текстом. Но сначала о том, чем он задел чувствительных читателей.

Задело многое, и более всего – одна фраза, одна мысль и единственный эпиграф. Разберем все три прегрешения по порядку.

Вот эта фраза: “На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую литературу и произвел переполох”. Фраза и впрямь то, что называется пикантна. Используем этот старинный и несколько дамский слог, но и признаем, что фраза абсолютно точна и нисколько не лицемерна. Синявский пишет о Пушкине последних лицейских и первых послелицейских лет и сам, как кажется, намеренно использует лицейский тон и даже, подобно Сергею Юрскому в давнем телефильме, выступает в роли литератора-лицеиста.

Вот эта мысль: Синявский много раз пишет о “пустоте” Пушкина, но заметьте, нигде не говорит о пустоте пушкинских стихотворений. Тут у Синявского снижающая метафора, не до конца серьезный оборот, а мысль, напротив, серьезная, серьезнее быть не может. Тут концепция творчества, причем творчества гениального. Пустота Синявского есть изначальная чистота, есть ничем не заполненное предискусство, бокал для вина или мешок для дичи, говоря по-простому, предельная открытость поэта миру.

И вот этот эпиграф: “Бывало, часто говорю ему: “Ну, что, брат Пушкин?” – “Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все…” Большой оригинал”. Н.В.Гоголь. “Ревизор”.

Вот каково оскорбление, которое Синявский нанес всему сообществу пушкинистов, сопоставив Пушкина с Хлестаковым и себя – литературоведа!!! – отождествив с Хлестаковым и написав книгу в манере “да так как-то все”, в эссеистической манере. Оскорбление, которое простить нельзя, которое оставить без ответа невозможно. Но тут надо успокоиться и понять, что Хлестаков Синявского – не тот жалкий шаркун, шулер и плут, которого играют не очень хорошие современные актеры в современных очень плохих спектаклях. Здесь другая история и театр другой – метафизический, что когда-то, в 20-х годах, в тяжеловатом историко-бытовом мхатовском “Ревизоре” играл русский гений Михаил Чехов. Примечательно, что несколько позже, но на другой сцене Михаил Чехов играл Гамлета, – разумеется, прямо не сближая Гамлета и Хлестакова, время сомнительных постмодернистских дерзостей еще не пришло, но расширяя круг художественных ассоциаций. Великие и горестные истины о человеке Михаил Чехов преподносил шутя, сводя роль Хлестакова к потоку блистательно дерзких и бесконечно забавных импровизаций. Совершенно так же, как и Синявский. У Хлестакова Михаила Чехова и у Хлестакова Синявского тот же тихий омут и та же чертовщина, о которых говорилось в начале. И таинственное присутствие мнимых величин, как в новой физике, физике ХХ века. И волшебная, почти пушкинская и, если угодно, почти набоковская легкость, легкость игры, естественная для актеров 20-х годов, легкость пера удивительная для гуманитария 60-х, неуместная в серьезных книгах. Тем более советских. Поскольку в представлениях многих советских людей все легкое предосудительно и почти преступно. И чревато наказанием, расплатой. Красноречивая подробность: открытый суд приговорил Синявского к семи годам, а в дополнительной закрытой инструкции КГБ (существовали, оказывается, и такие порядки) администрации лагеря предписывалось использовать осужденного “только на тяжелых работах”. Что в случае не очень здорового Синявского означало разрешение убить, предварительно подвергнув пыткам, и физическим, и моральным. Предписание было исполнено: в колонии Синявский работал грузчиком.

Тем поразительнее итог: “Прогулки с Пушкиным”, “В тени Гоголя”, “Голос из хора” – болдинская осень, длившаяся несколько лет, Болдино в Дубровлагере. В таких диких условиях не побывали ни Сервантес, писавший “Дон Кихота” в алжирской тюрьме, ни Чернышевский, писавший “Что делать?” в Петропавловской крепости, ни, тем более, Оскар Уайльд, сложивший по себе реквием, полный слез, но так и не узнавший на самом деле, что значит писать “de profundis”. А Синявский не плакал, не отчаивался, не проклинал — судьбу, он работал. Днем – грузчиком, ночью – писателем, создав к тому же новаторский труд, экзистенциальный по содержанию, эпистолярный по форме. Постараюсь объяснить, что я имею в виду, коснувшись – в самых общих чертах – некоторых проблем филологической науки.

Это было время возвращения к жизни отечественной филологии, когда-то, а именно в 20-е годы, занимавшей едва ли не первенствующее положение в мире. Тогда правила бал так называемая “формальная школа” представленная несколькими легендарными именами: Ю.Тынянов, Б.Эйхенбаум, В.Шкловский. Очень скоро школа была разгромлена критиками-социо-логами, литературоведами-марксистами, лидеры отошли в сторону, но уже в новое время, под новым флагом и с новой методологией возникла отчасти родственная формалистам, отчасти вполне оригинальная так называемая Тартуская школа, школа семиотиков, лидером которой был Юрий Лотман. Туда, в этот оазис филологического вольнодумства, но и филологического профессионализма, рвались молодые филологи из обеих столиц, подальше от мнимых ученых, догматиков и дилетантов. Но только не он, не молодой Синявский. Смолоду он стремился не принадлежать ни к какой школе. Да и семиотика ему была совершенно чужда. Принципиальные расхождения с семиотикой касались существа дела. Экзистенциальное литературоведение во главу угла ставило представление о Судьбе, семиотическое литературоведение отдавало главенство Стилю. Короче говоря, Лотман и Синявский, две теоретические парадигмы: технология стиля и философия судьбы. Поясню на конкретном примере. И профессиональных пушкинистов, и простых любителей пушкинской поэзии давно волновала загадка так называемой северной любви Пушкина, то есть желание угадать, кому адресовано гениальное посвящение к “Полтаве” и ряд хрестоматийно известных стихотворений. Кто была та, кто оставила пушкинскую любовь без ответа. Было названо несколько имен, было высказано несколько догадок. Потом пришел мудрый и несентиментальный Лотман и сказал: не было никакой безответной любви, не было никакой реальной женщины, просто Пушкину как романтическому поэту надо было писать о такой любви, этого требовал романтический стиль или романтический код, этого ждала романтическая легенда. Ничего подобного Синявский не мог бы сказать. Не знаю, были ли они знакомы и слышал ли Синявский о версии Лотмана, но он дал ему ответ уже в “Прогулках”. Там он назвал заветное женское имя – Татьяна, Татьяна Ларина, онегинская Татьяна, великая пушкинская любовь – но не к реальной женщине, а к поэзии, к своему ремеслу, к судьбе своей, к своей Музе. (Замечу попутно: решив написать свое исследование в письмах, Синявский не мог не думать – и это, по-видимому, поддерживало и вдохновляло его, – что, написав письмо, Татьяна совершила свой самый смелый поступок.)

И что такое пушкинское приятие судьбы – на чем настаивает Синявский, о чем он много пишет? Конечно же, это означает способность стать с ней вровень. И готовность платить, не торгуясь, высокую плату не за страх (“Плата за страх” – был такой фильм с Ивом Монтаном), а за бесстрашие, бесстрашие уникального творчества, бесстрашие одинокого поступка.

Ну вот, мы кое в чем разобрались. Оказывается, Пушкин Синявского, якобы Пушкин “пустой”, на самом деле философ, да и сам Синявский – философ, той же крови, что и Платон, один из двух-трех подлинных философов, живших в нашей стране в послесталинское время.

И понятно, почему Синявский мог себя так вести на процессе. Вы не поверите, если я скажу: на процессе он вел себя терпеливо. Терпеливо выслушивал замечания судей-невежд, терпеливо выслушивал показания экспертов-негодяев. Очень собранный и очень сутулый человек, которого не удалось ни согнуть, ни запугать, защищал в суде одно лишь свое право – право на мысль, человеческое право, отсутствующее в конституции 1936 года. Есть право на отдых, есть, разумеется, право на труд, но нет права на мысль: Россия могла на законных основаниях трудиться и отдыхать, но, можно сказать, что России было пожаловано право не думать. Вот этой-то привилегией Синявский не воспользовался, вот эту-то дарованную свободу Синявский отверг. Сказалась дворянская гордость, утаенная дворянская честь, сказалась и неподкупная честность российского мыслителя-интеллектуала. Так что нельзя сказать, что процесс он проиграл. Печально, однако, то, что процесс Синявского – или процесс над Синявским, не кончился судом в Москве, а продолжился в эмигрантской печати в Париже и Риме.

Все началось с того, что обычно столь щепетильный Владимир Буковский опубликовал ксерокс записки Юрия Андропова о Синявском и Даниэле, направ-ленной в ЦК КПСС 26 февраля 1973 года, из которого якобы следовало нечто о сотрудничестве Синявского с КГБ. Как вскоре выяснилось после проведенной официальной экспертизы, публикация оказалась компиляцией отдельных склеенных частей указанного документа и представляла собой грубую подделку. Но ненавистников Синявского это не остановило. Клевету продолжали повторять. И даже на следующий день после смерти Синявского – на следующий день – редактор парижской газеты “Русская мысль” госпожа Иловайская-Альберти повторила в газете “Коррьере делла Сера” все те же бредовые домыслы и всю ту же злобную ложь. И сразу вспомнилась “Пиковая дама” Пушкина и эпиграф к ней: “Пиковая дама означает тайную недоброжелательность”. Тайная недоброжелательность окружала Синявского – как и самого Пушкина – всю жизнь. А пиковая дама – вот и она: старая госпожа Иловайская-Альберти.

Я виделся с Андреем всего один раз; мы оба дежурили при открытии магазина французской книги в Денежном переулке (тогда улица Веснина, потом там устроили дамскую парикмахерскую, а теперь там салон красоты “Волшебный мир”). Я жил в соседнем доме и был дружен с девушками-продавщицами, Андрей же приехал откуда-то издалека, появился там впервые, ранним утром, и сразу навел порядок в очереди, уже толпившейся снаружи. Мы разговорились, и вот что меня более всего поразило: как много крестьянского в человеке, вставшего спозаранок и приехавшего за покупками, как на работу. Мощный ум, очень открытый, и, тем не менее, ощущение, что этот расположенный к вам собеседник чего-то важного недоговаривает, что он по-крестьянски себе на уме. Потом, внимательно перечитывая “Прогулки” и знакомясь с журналом “Синтаксис” (у меня есть единственный экземпляр № 36), который Синявский издавал в Париже вместе с женой Марией, я понял, что его, блестящего литературоведа, преподавателя Московского Университета, профессора парижской Сорбонны, больше всего интересовало народное мышление, сохранявшееся и под советским гнетом. А там, в народном мышлении, он много чего видел: и волшебную сказку, и блатную песню, и матерщину. И может быть, главное – природное актерство, оно же природное притворство, позволяющее говорить не то, что думаешь, и думать не то, что говоришь. Такова была – и Синявский, по-видимому, так и считал – форма отношений народа и власти, и не только в советскую эпоху. Казалось бы, власть всегда подчиняет, а народ всегда подчиняется, а на самом деле все обстоит наоборот: прикидываясь дурачком, народ дурит самодовольную глупую власть, о чем, между прочим, рассказал когда-то Чехов в своем раннем рассказе “Злоумышленник” и что блистательно разыграл на экране в свои поздние годы Игорь Ильинский. Вот корни филолога-”злоумышленника” Синявского, вот откуда его артистичность и его инакомыслие, и его инакословие, оттуда его Терц, избранный как псевдоним, откуда его Хлестаков, использованный как эпиграф.

“Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение. Об этом он говорил за несколько дней до смерти – вместе с близкой ему темой судьбы, об этом писал в рецензии на книгу Сильвио Пеллико “Об обязанностях человека” (1836 г.).

“Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, – прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства”.

В “ненарушимой благосклонности во всем и ко всему” рецензент усматривал “тайну прекрасной души, тайну человека-христианина” и причислял своего автора к тем избранным душам, “которых Ангел Господний приветствовал именем человеков благоволения”.

Был ли Пушкин сим избранным? Наверное, был – на иной манер.

В соприкосновении с пушкинской речью нас охватывает атмосфера благосклонности, как бы по-тихому источаемая словами и заставляющая вещи открыться и воскликнуть: “я – здесь!” Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду и пользуется ответной любовью. Он приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет”.