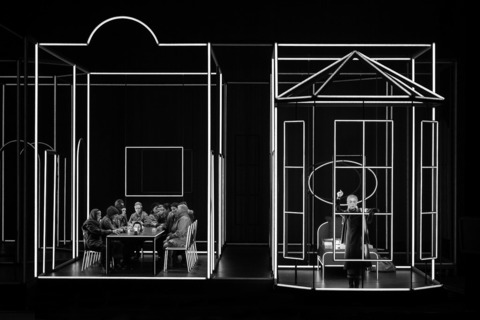

Сцена из спектакля «Ифигения в Авлиде – Ифигения в Тавриде». Фото Monika Rittershaus

Современные режиссеры все убежденнее сращивают столетиями оторванное от реальности оперное действо с сегодняшним днем. Большинство постановок недавно завершившегося Festival d’Art Lyrique в Экс-ан-Провансе, где свои работы представили Дмитрий Черняков, Кэти Митчелл, Клаус Гут, Андреа Брет, Уильям Кентридж, Барри Коски и другие, наглядно подтвердило магистральную театральную тенденцию XXI века.

На ней настаивает и генеральный директор фестиваля Пьер Оди: «Опера не уводит нас от мира, который с каждым днем становится все более запутанным». На сцене, как и в жизни, мы, по его словам, «сталкиваемся с бурей насилия, безумия и разрушения». События музыкального Экса нынешнего года суждение Оди только подкрепляют.

Дом с мертвецами

Спектаклем открытия фестиваля – вопреки традиции начинать с Моцарта – стала работа «Ифигения в Авлиде – Ифигения в Тавриде», где Дмитрий Черняков беспрецедентно объединил в один вечер две оперы Глюка, некогда представленные на сцене с разницей в пять лет (премьеры состоялись в 1774 и 1779 годах). За тире в названии, разделяющим оперы, скрываются два десятилетия, кардинально преображающие облик и суть Ифигении в исполнении Коринн Винтерс. В финале первой части опускается глухой занавес, на который огромными буквами высвечивается слово Guerre – война, Троянская война. Перед началом второй оперы на него же намеренно мелко проецируется сухая статистика: 387.600 погибших в сражениях, 89.457 жертв среди гражданского населения, 78.360 пропавших без вести, около 350.000 раненых за эти бесконечные 20 лет.

Ряды зеленых солдатиков маленького Ореста, оккупировавшие обеденный стол, из красочной, ернической и разящей первой части перекочевывают в финал безысходной второй. Оплетают действие напоминанием о неизбежных военных потерях – покоя, любви, семьи, достоинства, жизни.

Авлида представлена домом ее правителя, лаконичная обстановка комнат видна зрителю как будто чуть в дымке, через тончайшую сетку – сценографом привычно выступает сам Черняков. Оживленная юная Ифигения готовится к свадьбе с легкомысленным Ахиллом (Аласдер Кент), а тем временем ее отцу Агамемнону (Рассел Браун), прикорнувшему на супружеском ложе, снится кошмар, в котором дочери перерезают горло. Когда же эта жертва потребуется наяву, этап отрицания обществом ее необходимости окажется позорно коротким, а скорбь демонстративно лицемерной. Вплоть до того, что над телом девушки в серебристо-белом платье и черной повязке на глазах (художница по костюмам Елена Зайцева) развернется целая вакханалия. Родные и гости церемонии, цинично решив совместить свадьбу с похоронами, будут игриво возлагать цветы и глумливо прижиматься губами к безжизненной щеке, а фотограф в своем рвении остановить мгновение даже заберется на стол-жертвенник.

Впрочем, богиня Диана (Саула Парассидис), как выясняется, успела создать фантом Ифигении (подмену осознаешь не сразу). С ним-то и расправляются в Авлиде – причем не столько по воле Дианы, сколько по решению давящих на Агамемнона вполне сегодняшних влиятельных людей в костюмах с иголочки. Сама же Ифигения в момент заклания впервые оказывается за пределами дома-государства Атридов и в ужасе наблюдает за происходящим с ее двойником, по чьей шее действительно полоснут огромным ножом из сна Агамемнона.

Ифигения второй части совершенно неузнаваема. Вместо стильной стриженой шатенки – образ отчаяния: окаменевшее лицо, уныло зачесанные назад белые волосы, простое платье, резиновые сапоги. К тому же убогий быт и искореженное войной окружение, состоящее из агрессивных калек, собравшихся в Тавриде. Синдром жертвы, кажется, сросся в Ифигении с синдромом свидетеля и породил существо жесткое и безжалостное, опустошенное до предела. На пределе балансирует и неузнанный ею, преследуемый эвменидами Орест–Флориан Семпи: сцена убийства им матери Клитемнестры в исполнении Вероник Жанс прокручивается в его сознании раз за разом, добивая сарказмом воплощения.

Таврида у Чернякова выглядит остовом Авлиды, контуром дома Агамемнона, подсвеченным художником по свету Глебом Фильштинским. А Ифигения, ведущая здесь совсем иную жизнь, – разуверившимся в человечестве негативом жизнерадостной и жертвенной Ифигении из Авлиды. Иногда ее посещают видения, и тогда в глубине дома проступают в потустороннем свете силуэты мертвецов – некогда с легкостью согласившихся на человеческую жертву.

Эпический цикл Чернякова, начатый «Троянцами» Берлиоза (2019) и продолженный «Электрой» Штрауса (2021), пополнился сразу двумя операми. Монументальное напряжение диптиха в Эксе поддерживал оркестр Le Concert d’Astree под управлением харизматичной дирижерки Эммануэль Аим.

Сцена из спектакля «Пеллеас и Мелизанда». Фото Louis Fernandez

Плесень женоненавистничества

Впервые представившая постановку оперы «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси в Экс-ан-Провансе в 2016 году, Кэти Митчелл вернулась к ней, чтобы дополнительно усилить звучание феминистской проблематики. Ее развернутое интервью в буклете полно рассуждений о токсичных корнях гендерной политики начала ХХ века – периода написания оперы. Утверждая, что бросает вызов отношению свысока к женщине в любом обществе, расправляясь с «плесенью женоненавистничества», Митчелл закономерно выступает в тандеме не с дирижером (в 2016-м это был Эса-Пекка Салонен), а с дирижеркой Сусанной Мялкки, управляющей здесь оркестром Лионской оперы. Митчелл собрала и новый вокальный состав, где от прежнего остались лишь исполнители партий Голо – Лоран Наури и доктора – Томас Деар.

Обрамлявшая в 2016-м спектакль сюжетная рамка, в которой, переступив порог комнаты, героиня засыпала на широкой кровати и в ней же просыпалась, вдоволь насмотревшись метерлинковских снов, теперь укреплена новыми подробностями. Девушка в свадебном платье входит в номер отеля, держа у лица окровавленный платок. Отбросив его, она идет в соседнее помещение с раковиной и туалетом и вполне натуралистично использует тест на беременность. Спустя несколько минут заторможено возвращается в спальню, не отрывая взгляда от теста-полоски. Накатившее на нее забытье оказывается немилосердным: вместо картины на стене в комнату прорастает могучее дерево, из половиц пробивается трава, а саму героиню, покинувшую островок кровати, две суровые служанки в черном переодевают в облегающее красное платье (художница по костюмам Хлоя Лэмфорд), кантуя на полу, как безжизненный манекен. Дальше – больше: у Мелизанды появляется двойник, причем внуки Аркеля – Голо и Пеллеас (Хью Монтегю Рендалл) – двойничества не осознают и женщин, как и вся семья, не различают.

В спектакле, помимо спальни и гостиной с обеденным столом, немало мест действия (сценография Лиззи Клачан). Они бесшумно сменяют одно другое – вплоть до заброшенного пустого бассейна, где очередное дерево проломило стеклянную стену, и узкой, уводящей в никуда железной винтовой лестницы. Последняя напоминает о не менее мрачной постановке Кэти Митчелл – «Написано на коже» Джорджа Бенджамина. Автором либретто обеих опер выступил британский драматург Мартин Кримп, давно сотрудничающий с Митчелл.

Вся мужская часть семьи имеет виды на Мелизанд: то первая, то вторая ходит по дому беременной или носит на руках младенца. Сын же Голо, маленький Иньольд, прекращен в тинейджерку (Эмма Фекете), которой явно уготована та же участь, что и Мелизандам – быть исключительно объектом мужского желания. Грубо впившийся в губы девочки-подростка отец – предвестник будущего.

Мерцающий тревожными тенями метерлинковский флер Кэти Митчелл переплавляет в атмосферу, наводящую ужас. Растянувшийся на три часа кошмар героини – замедленностью движений, жестов, реакций – напоминает потусторонний балет, в котором вдобавок еще и поют изумительными голосами. Предполагалось, что Мелизандой станет на этот раз Джулия Баллок, работавшая с Митчелл в Zauberland – постановке, приезжавшей в Москву на фестиваль NET–2019, но по ряду причин роль исполнила Кьяра Скерат.

Реплика Мелизанды, ближе к финалу ютящейся в огромной постели в больничной рубашке под капельницей, о крошечной дочери – «она не улыбается» – адресована всем женщинам в этом темном мужском мире.

Очнувшись от тягостного сна, новобрачная выпрямляется на кровати в свадебном номере и подавленно замирает, пока опускается занавес. Ей не до улыбок.

Сцена из спектакля «Самсон». Фото – Festival d’Aix-en-Provence

Шахматы, политые кровью

Дирижер Рафаэль Пишон и режиссер Клаус Гут, взяв в союзники пространство Théâtre de l’Archevêché (двор дворца Архиепископа), представили на фестивале спектакль по несуществующей опере Рамо на не дошедшее до нас либретто Вольтера – в свое время оно не устроило цензуру. Результатом двухлетнего музыковедческого и литературно-драматургического труда стало не только восстановление барочной партитуры Рамо (композитор использовал фрагменты «Самсона» в других произведениях: «Кастор и Поллукс», «Галантные Индии», «Празднество Гебы», «Зороастр», благодаря этому они и сохранились), не только включение в спектакль цитат из «Книги судей Израилевых», но и вполне современный комментарий от имени матери Самсона. Пожилая женщина в старомодных очках и с тростью в исполнении драматической актрисы Андреа Ферреоль почти не покидает сцену.

Созвучие сегодняшнему дню ветхозаветной истории, происходящей в Газе, где евреи и филистимляне, по воле постановщика, разыгрывают в рапиде черно-белую «шахматную партию», оказывающуюся кровавой, важно для всех создателей «Самсона».

Мать приходит на руины того места, где расстался с жизнью ее сын, от рождения обладавший сверхчеловеческой силой и столь же сверхчеловеческой вспыльчивостью. Покончив с собой, он погубил заодно немало людей. Искореженное почерневшее пространство кажется остовом подъезда старого дома, с высокими лестничными пролетами, уходящими вверх и вниз, – наводя на мысли о современном теракте. Еще до начала спектакля по лестницам шастают работяги в касках.

Вспоминая о Самсоне, мать ни разу не решается назвать его по имени – только «он» или «мой сын». Она видит себя молодой, видит парящего ангела, принесшего ей благую весть, маленького мальчика в белом, а потом крепкого мужчину и их народ в белом, то, как это белое смешивается с черным, как руки недюжинной мощи Самсона (Джаретт Отт) обагряются красным, а красавица-филистимлянка Тимна (Леа Дезандр) их омывает. «Я помню слишком много», – обреченно выдыхает мать. Помнит она и предательство другой красавицы-филистимлянки Далилы (Жаклин Стакер), по чьей наводке Самсону обрезали волосы, лишив его могущества, а затем ослепили. Помнит, как рассыпанные по земле лепестки роз напомнили капли крови. Помнит и ангела с одним крылом, и огонь по стенам, и гибель множества людей.

Свободное прочтение Пишоном и Гутом считавшейся утраченной оперы Рамо выглядит высказыванием о сегодняшнем хаосе, о мире, летящем в тартарары.

Впрочем, о радикальном неблагополучии этого мира твердили, каждая на свой лад, все постановки из афиши Экса.

Мария ХАЛИЗЕВА

«Экран и сцена»

Август 2024 года.