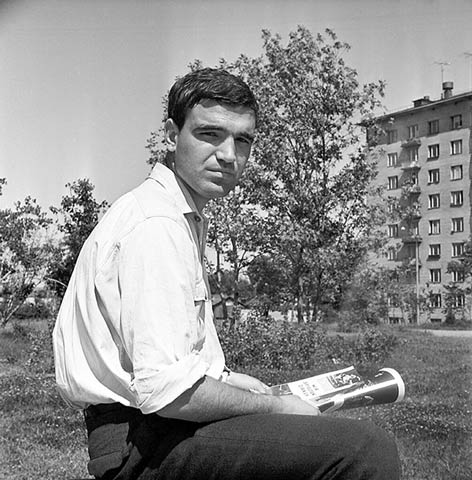

Памяти Геннадия ШПАЛИКОВА

К 85-летию поэта, писателя, сценариста, режиссера

Стихи (и детские, юношеские, времен Суворовского училища), рассказы, письма, разрозненные заметки, дневниковые записи, несколько сценариев собраны в книге “Я жил как жил”, вышедшей усилиями друзей (составитель Юлий Файт) и уже ставшей редкостью.

Юлий ФАЙТ

В конце теплого летнего дня Гена позвонил мне и позвал в Покровское-Стрешнево, где они жили после войны. Он давно там не был. Этакое небольшое “путешествие в обратно” (его выражение).

На окраине Москвы стоял десяток трех-четырехэтажных домов, построенных просто, без затей. Небольшие палисадники под окнами, врытые в землю столы, предназначенные для игры в домино. Мы присели за такой столик, Гена достал четвертинку.

Почему-то вокруг никого не было – ни души, стояла странная тишина. Только далекий смутный шум большого города да журчание маленького самолета над Тушинским аэродромом.

А в Тушине – лето как лето, –

И можно смотреть без билета,

Как прыгают парашютисты –

Воздушных парадов артисты.

Мы и смотрели. Молча.

И вдруг женский голос отчетливо и ясно позвал: “Гена!” Мы заоглядывались. Никого – ни вокруг, ни в окнах. Посидели, помолчали. И опять: “Гена!” Голос звучал будто сверху и был какой-то… славный, другого слова не подберу.

Неловко улыбаясь, мы поднялись и…

уехали.

Так сейчас иногда я слышу голос Гены, называющий меня по имени.

Когда 1 ноября 1974 года Геннадий Шпаликов сам прекратил свое земное существование, было очень горько, больно. Потеря была невосполнимой…

Геннадий ШПАЛИКОВ

Как тогда, летом, к вечеру, стоя на балконе, по прохладному ветру, по воздуху и сам не знаю еще почему я вдруг почувствовал, что началась осень, так и сегодня, 21 февраля, началась весна – я сам ее увидел.

С утра, еще на рассвете – прозрачный, голубой, розовый, с морозом воздух, холодный, остро свежий, незимной и не из оттепели – нет – ясный воздух и такое же солнце, ясное, теплое, и подморозило с утра, но снег не выпал. И потом весь день была такая ровная, солнечная погода, и едва заметный мороз, который сдерживает снег от талости, и снег тает на солнце, весь день очень ясный, все сохнет, сохнут ступени, сохнут желтые колонны со следами стекающей с крыши воды, и вот, наконец, наступает закат.

Я так хорошо помню по многим дням этот закат, весенний, холодный закат, стремительный закат в марте и в начале апреля, огромный разноцветный закат сквозь черные ветки деревьев, гаснущий закат с фиолетовым снегом, бледно-фиолетовым снегом, темно-фиолетовой рекой, отчаянный закат, который никак нельзя удержать – и вот уже в голубом, на глазах темнеющем небе над головой горят самые первые, яркие звезды, сначала одна – потом еще – я и не знаю, какие это звезды, горят фонари, яркие, желтые, еще не темно, а они горят – весна.

Уже днем, вернувшись с лыж (кончаются лыжи!), кто-то приносит вербу – “верба – это весенняя таль, и чего-то нам светлого жаль”, нам жаль чего-то светлого, чего-то такого, что наверняка не будет этой весной – лучшие месяцы впереди, то есть такие месяцы, от которых я жду чего-то, и ничего не бывает, просто однажды я, на свой страх и риск, выхожу на улицу не в пальто, а в плаще, а потом выхожу в пиджаке, и все кончается, уже лето, но покамест, в самом начале этого, приятно думать, что вот, скоро весна.

А меж тем уже стало темно, закат становится ярко-красным, под ним – темный горизонт, темный, черный горизонт с яркими топками огней, чьих-то окон, далеко кончается закат.

СЕНТЯБРЬ

Ю.А.Файту

О чем во тьме кричит сова?

Какие у нее слова?

Спроси об этом у совы?

На “ты” или на “вы”.

Иду дорогой через лес,

Держу ружье наперевес.

Охотник я. Но где же дичь?

Где куропатка или сыч?

Хотя – съедобны ли сычи,

Про то не знают москвичи.

Но я – неважный гастроном,

Давай зальем сыча вином!

Мы славно выпьем под сыча

Зубровки и спотыкача.

Прекрасен ты, осенний лес, –

Какая к черту мне охота!

Пересеку наперерез

Твои осенние болота.

Товарищ дал мне сапоги –

Размеры наши совпадают,

Подарок с дружеской ноги

Сейчас в болоте пропадает!

Но притяжение болот

Мы все-таки преодолеем,

Тому надежда и оплот,

Что силу воли мы имеем.

Мы – это я и сапоги,

Подарок с дружеской ноги.

Они ходили с малых лет

Через болота и овраги,

А покупали их в сельмаге,

Для них асфальт – уже паркет.

Люблю я эти сапоги,

Заклеенные аккуратно,

Подарок с дружеской ноги –

Я не верну его обратно.

Уже светлеет. Переход

От тени к свету непонятен,

Число полутонов растет,

А воздух влажен и приятен.

Рога трубят? Рога трубят…

Апрель 64 года.

Сочинено в Ленинграде для тебя специально и – в хорошие дни – ура!

***

…но вспомнить, по этому поводу, есть что – из русской литературы: “Жизнь Арсеньева” И.А.Бунина. Что это? Поэма? Роман? Исповедь? Разросшийся деревом дневник? Чтоб не продолжать список догадок, скажу сразу: по-моему, это и есть тот самый Великий Сценарий, воздвигнутый… Леса убраны, собор стоит. Осталось только ощущение жизни, как длительного и в основе своей прекрасного пути человека от рождения до смерти.

Как-то вечером нашли чистый лист бумаги.

Без помарок легла фраза: “Ни с кем больше Пушкина не делать. Делать вместе”. Ниже подписи: М.Хуциев, Г.Шпаликов и дата. Десять лет тому назад.

Кажется, о Пушкине известно все.

Все о Пушкине знало множество людей.

Вересаев все знал. Щеголев, Модзалевский, Ю.Айхенвальд пробовал даже толковать сны Пушкина. Есть такая книжка: “Сны Пушкина”.

Есть, конечно, поразительные документы: дуэль, смерть. Заключение о смерти.

Есть переписка Пушкина.

Воспоминания, воспоминания, воспоминания…

Есть стол, заваленный книжками о Пушкине. Лето. Летние сквозняки. Приходят приятели. Разглядывают книжки – завистливо. Следить, чтоб не унесли. Чтение утром, днем, вечерами. Никаких записей. Читать и читать. Постепенно, не в один день, конечно, возникает и, заметим, – укрепляется! – ощущение, что ты тоже знаешь все. Ну, не все, но достаточно. Карамзин, Павел Воинович Нащокин, Вульфы, Соболевский, кто еще? – все знакомые лица.

И Пушкин…

Пушкин.

Цветаева – в любви, и очень самостоятельно, но все с тайным страхом и оттого (со страху) смело – воскликнула в конце своих прекрасных стихов:

– Пушкин! Тоже испугали…

А страх – понятный.

У Булгакова Пушкин – тенью. Кого-то проносят в кабинет. И все.

Как разговаривал Пушкин? Мне казалось – речь его должна быть быстрой. Так, кстати, и вспоминают. Есть (у Анненкова) записанные реплики Пушкина, фразы. Смех Пушкина. Вспыхивающий. Крайности настроений. Раздражимость. Да, быстрая речь может быть оттого, что подолгу – один? Много ли говорил по-русски? И с кем? Есть день Пушкина – в письме: “Участь моя решена… Я женюсь…” Там же – “о досуге вольной холостой жизни, столь необходимой для писателя…” Встал поздно (ночью работал). Медленно ехал вдоль летних московских окон. Обед в клубе (клобе), тоже неторопливый, с газетой. Какие были тогда газеты? Давность их? Может быть, парижские? Ясно пока что немного: летняя темнота помещения. Прохлада. И Москва, жаркая, пустая по-летнему. Ехал он от Нащокиных по нынешнему Гоголевскому бульвару – вверх, в Английский клуб, – на ул. Горького, ближе к Маяковской. Зелень бульвара, липы…

ПИСЬМО К.Г.МУРАТОВОЙ*

Дорогая Кира,

только что я видел твою картину, – в Болшеве, и пишу сразу, чтоб слова уважения и гордости за эту прекрасную работу были первыми словами.

Я плакал, смеялся, грустил, немел, обалдевал, веселился, – это прекрасная работа, – во всех отношениях, я даже не хочу говорить, – в каких, – это настоящее дело, – ты видна во всем, – я узнавал все, что волнует тебя, тревожит, бесит, – узнавал тебя, – это, а уж как я это знаю! – жутко трудно, беззащитно получается в каких-то богом избранных случаях.

Конечно, я рад за Наташу (Рязанцеву – “ЭС”), за всех нас, за Шарко, за идею вам работать вместе. Предчувствие меня тогда, в Гурзуфе, не обманывало: я знал, честное слово, что ты снимаешь замечательное кино, знал. Я видел тебя не так уж часто, но, конечно, смог оценить. Я пишу из того же самого номера, – помнишь? – как нелепо и легко (для меня) мы сидели, понимал всю прелесть и грусть нашего неразговора.

Ах, Кира, – господи, – это все огромная твоя победа, – мне все в этой картине нравится, даже то, что и не должно б нравиться, – но я понимаю, что такая работа, – она не из частностей, из общего, из необъяснимостей и волшебства. Это, конечно, и легко, – но, – тебе, – и знаю, как это не легко, но это естественно, – и естественность, – Кира, Кира, какая ты умница, и как хорошо, счастливо, разумно, благородно ты живешь.

Там, – сразу после просмотра, все чего-то громко говорили, какие-то разные общие слова, полуслова, – бред. Я ушел из… и ревел. Ревел и Андрей Смирнов, я даже ушел, потому что неудобно реветь диалогом.

Вот так, милая, дорогая, прекрасная Кира Муратова, замечательный художник, мастер, – и никого не слушай, – совет общий, но верный: никого.

Сложно, наверное, чего-либо тут говорить сразу, – но мне нравится вообще все вместе, прекрасно это снято, – передай, пожалуйста, оператору, – я не успел запомнить его фамилию**, но найду и вспомню непременно. Прекрасны все интерьеры, – т.е. – то, что мне очень, например, близко и понятно, и предметы, и детали, и все, все. В других руках это все не так, но другие руки, – это другие руки, Кира!

Обнимаю тебя, поздравляю, заклинаю беречь себя, не печалиться, – вести разгульный образ жизни, и на все глядеть весело! А остальное, – наплевать. Остальное – все при тебе, умница!

Гена

24 ноября

***

Неправда – жизнь не оборвалась,

А прекратилась. Да, прервалась.

Ну, потеряли эту малость –

На то пока не наша власть.

Я верю в то, что жизни прелесть

Преобладает надо всем.

Мне жизнь пока что не приелась,

Я от нее не окосел.

Апрель, 1974

В ЛЕНИНГРАДЕ

Любимая, все мостовые,

все площади тебе принадлежат,

все милиционеры постовые

у ног твоих, любимая, лежат.

Они лежат цветами голубыми

на городском, на тающем снегу.

Любимая, я никакой любимой

сказать об этом больше не смогу.

СТРАНИЦЫ ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ НАТАЛИИ РЯЗАНЦЕВОЙ

“НЕ ГОВОРИ МАМЕ”

Гена хотел предстать перед вами таким – веселым, лукавым, вечно шагающим по Москве очарованным пешеходом, беспутным и нежным, замученным договорами, долгами, режиссерами. Таким он и предстал. Как хотел. Кто же теперь не знает песню:

Бывает все на свете хорошо,

В чем дело сразу не поймешь…

Хотел он оставить о себе такие позывные. Очень хотел. И сбылось.

“А я иду, шагаю по Москве…”

Мы как раз встретились в Замоскворечье, мы уже разошлись, но еще часто встречались, и чаще всего там – в Лаврушинском переулке была сберкасса ВООАПа (охраны авторских прав), там сценаристам платили так называемые “потиражные”; он очень торопился на “Мосфильм”, но почему-то не брал такси, и мы гуляли по набережной.

Гена спел: “Москва, Москва, люблю тебя как сын…” Это была “рыба”. Композитор Андрей Петров уже написал музыку, и назначена запись, и, вероятно, запись уже идет, а слов нет, нет песни, и сейчас режиссер Гия Данелия его убьет, и будет прав, потому что Гена давно сказал, что песня есть.

Дул пыльный ветер, страшно хотелось выпить и где-нибудь посидеть, но мы ходим, и Гена, морщась и конфузясь, пропел про “нормальный летний дождь” и сообщил почти что прозой – “над морем белый парус распущу, пока не знаю с кем… но если я по дому загрущу…”

Дальше совсем идиотские слова, не смейся, сойдет, может быть, и так… “Под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве…” Закрыв глаза и размахивая плотно сжатым кулаком, он скандировал и проглатывал эту фиалку с каким-то смехом-свистом.

Я не могла одобрить ни паруса, ни фиалку, но в основном подбадривала: “Сейчас в такси придумаешь”. Ничего не придумал – сошло и так. Пошло в народ. Настоялось на времени. Вынырнуло.

Всем известно, что “поэзия должна быть глуповата”, шлягер тем более – заслуга композитора, первого исполнителя, а поэт, сочинитель текста – безымянный даритель не сокровищ, а чего самому не жалко – случайных слов, детского лепета, самодельных игрушек. Вроде этого: “Петушка на палочке я тебе принес. К деревянной палочке петушок прирос”. Почему-то запоминается на всю жизнь.

Или – тоже Гена:

Не ходите под крышами в оттепель,

Это очень опасно бывает.

Очень много людей замечательных

В эту оттепель убивает.

Почему запомнилось? Каждый день выскакивали какие-то строчки, строфы и не записывались – даже “на манжетах”. Кто б мог подумать, что визитной карточкой и даже “эмблемой поколения” станет сочиненное в ужасе и отчаянье “Бывает все на свете хорошо”.

А ведь были к тому времени и хорошие песни, и “маленькие шедевры”: “У лошади была грудная жаба, но лошади послушное зверье, и лошадь на парады выезжала и маршалу молчала про нее. А маршала сразила скарлатина, она его сразила наповал, но маршал был выносливый мужчина и лошади об этом не сказал”.

Кстати, грудная жаба, то есть стенокардия, была у Гены уже в молодые годы. Немела правая рука и плечо, накатывал страх смерти. Мы были невежественны и беззаботны. Когда мы первый раз поцеловались – в Ленинграде, на крутом мостике, недалеко от цирка, зимним вечером, под легким снежком, – Гена вдруг упал. Мы были оба совершенно трезвыми. Я испуганно его поднимала, он лежал минуты три, а потом мы, как ни в чем не бывало, отправились к своим лилипуткам.

Мы жили в Доме колхозника возле Сенного рынка. Были студенческие каникулы, я приехала в Ленинград с волейбольной командой ВГИКа играть с Институтом киноинженеров (ЛИКИ). Такая была традиция. Вероятно, не было мест в общежитии, и женскую команду поселили в этом доме приезжих. Такие дома я видела только в глухой провинции. Там были высокие деревенские кровати с подзорами, и лилипутки с трудом на них взбирались. Они играли на маленьких аккордеонах и пели, а в свободное время вышивали крестиком. Так вот, меня подселили четвертой к трем лилипуткам.

Гена появился там внезапно, с компа-

нией вгиковцев, которые ни в какие игры не играли, а завернули в Ленинград проездом, они собирались в Карелию кататься на лыжах. Шпаликов тут же раздумал ехать в Карелию и остался со мной – гулять по Ленинграду. Уговорил остаться на несколько дней после игр, поселился в том же доме приезжих, объявил лилипутам, что я его невеста, приходил запросто в нашу четырехместную комнату и начинал меня причесывать – “под колдунью”, подробно с ними обсуждая мою прическу и им советуя больше не делать перманент – так называлась “шестимесячная завивка”, а отрастить и распустить волосы по плечам. Заодно обсуждал с ними их деревенский репертуар, просил репетировать и давал советы.

/…/ Его нельзя было обидеть. Как с гуся вода. Он вообще никогда ни на кого не обижался. Если порывал с кем-то отношения, не хотел встречаться, говорил “так надо”, “так лучше”, и никакими силами не дознаешься – ни повода, ни причины. Никаких выяснений “взаимных болей, бед и обид”. Он каким-то образом всегда оказывался выше этого, будто смотрел издалека, свысока.

Бракоразводный наш суд прошел “в теплой, дружеской обстановке”. “Надо говорить – “не сошлись характерами“? А почему? Мы же сошлись”. Но все произнес, что требуется, давясь от смеха.

Кстати, Гена не любил деепричастных оборотов, как и причастных. А самым ненавистным для него словом было слово “курчавый”. Его просто тошнило от этого слова. А деепричастных и причастных оборотов он категорически велел избегать и сам избегал. Но однажды читал мне вслух любимый кусок из “Охранной грамоты” Пастернака, читал взахлеб, почти наизусть, и я заметила: “Вот же причастный оборот, а вот и деепричастный”. Оказалось, что он их путает и вообще смутно знает, что это такое.

Путал даму с валетом. Безуспешные попытки научить его играть в карты этим кончались: перепутает даму с валетом и смешает все карты или станет выбрасывать их с балкона.

Однажды унес с выставки, из фойе Дома кино, что тогда был на улице Воровского, – картину – “Красного петуха”, то есть попросту снял со стены и понес, даже не пряча. Был легкий скандал, но сошел ему с рук, и Иван Пырьев, возглавлявший тогда наш новый, свежеиспеченный Союз кинематографистов, заметил, запомнил студенческую шалость.

Гену очень скоро приняли в Союз. Он был на виду и на слуху, когда еще почти ничего не сделал. Кино так раскрывало свои объятия мало кому, то есть просто никому. Прослыть “московским озорным гулякой” делу не мешало. Он привез из командировки, с острова Диксон, малицу из оленьего меха и расхаживал в ней по улицам, удивляя прохожих.

И песни его, и первые сценарии, например, “Причал”, полны маленьких чудес и беззаботных “очарованных странников”. А в то время как раз катилась волна так называемого “поэтического кино” – не от хорошей жизни она катилась, а потому, что были наглухо заперты многие темы, и Шпаликов, с мечтой о “волшебном кино”, с любовью к “Аталанте” Виго и к Марселю Карне удивительно пришелся ко двору.

Когда Марлен Хуциев пригласил его писать вместе с ним “Заставу Ильича”, Гена был уже “широко известен в узком кругу”, был вгиковской знаменитостью, я хорошо помню день первой их встречи, знакомства с Марленом. Мы сидели в гостинице “Москва”, наверху, в ресторане, было шумно и тесно, обстановка не располагала к серьезным разговорам. У Хуциева за плечами было уже две картины – настоящий режиссер! – и мне крайне не нравилось, что “смотрины” происходят в такой обстановке.

Хуциев искал молодого автора для своей пока еще смутной идеи. Он уже придумал, что в фильме будет караул у мавзолея, и эти печатающие шаг ребята со строгими лицами, и рассвет, и Москва во всех ее обличиях.

Шпаликов после Суворовского учился в училище Верховного Совета, элитном офицерском училище, он бы мог и сам печатать шаг у мавзолея и охранять Кремль. Я думаю, они сговорились мгновенно и подружились, и мы стали бывать у Марлена в Подсосенском переулке, потому что Шпаликов оказался тем самым персонажем, какого искал Хуциев – для связи времен и поколений, московских окраин и московской богемы, рабочих пареньков и посетителей кафе “Националь”, встречавшихся между собой, может быть, изредка на вечерах поэзии в Политехническом.

Шпаликов все это в себе фокусировал, сам по себе, еще до трех персонажей, трех товарищей – материализовал ту хуциевскую идею широкой панорамы поколения – подтверждал ее собственным существованием.

Молодой Шпаликов был сам произведением соцреализма, и тот “возвышающий обман”, что вменялся в обязанности искусству и литературе, был его второй натурой. Не второй даже, а первой, а вся насмешливость, ирония и самоирония, рефлексия, все защитные механизмы молодости и тяжелый труд души, совсем не устоявшейся и попавшей в переплет, в который мы тогда попали, – это все ловко пряталось до поры до времени.

Недаром Гене так нравился совет Хемингуэя, что работу писателя никто не должен видеть, пусть окружающие, даже близкие, не понимают, когда и где и что он пишет.

Говорить о серьезном и всерьез тоже было не принято, потому что к тому шестидесятому, скажем, году “надоело говорить и спорить”, и отдавали страшной банальностью любые интеллигентские, студенческие потуги разобраться в отношениях со страной, с властью, с собственными иллюзиями.

С 1956-го прошло три года, и наговорились до одурения. ВГИК кипел политическими страстями. После знаменитого доклада с разоблачением культа личности свобода слова казалась такой близкой, досягаемой, вот она уже – оковы сброшены, но не тут-то было. Венгерские события – ввод наших танков в Будапешт – кто-то неверно отразил в студенческой газете, то есть посмел осудить, не помню уж, насколько резко и прямо – и вот уже собрание, большие неприятности, чтоб впредь было неповадно…

/…/ Шпаликов полюбил с первого взгляда Виктора Платоновича Некрасова и посвящал ему стихи. И Некрасов его полюбил, написал в своих воспоминаниях, что не встречал человека талантливее Гены Шпаликова. Что его пленило? “Вика!” – и сразу на ты. Лучшие свои чувства – к писателю, к “окопам Сталинграда” – ничуть не стесняясь, выразил. Возвышенно. В жанре тоста. Все общение как непрерывный тост. Может, потому и пили так много, что это оправдывало некоторый пафос и детскую непосредственность.

Бывает мудрость старости, считается, что мудрость вообще привилегия возраста, опыта, а в Гене была, как я потом поняла, сумела назвать – мудрость детства. Не та детская хитрость, когда ребенок, подлизываясь, добивается своего… Впрочем, это в нем тоже было…

Он не боялся быть смешным. “Я был весел и вежлив, я хотел рассмешить” – написал он чистую правду в одной из первых песен “Мы сидели, скучали у зеленой воды”. Он хотел рассмешить. И не боялся быть смешным, что в молодости редко (если человек не метит в артисты-комики). А еще реже – та обнаженность лучших чувств, непрерывные объяснения в любви вслух и на бумаге – друзьям, женщинам, старикам, пейзажам, речкам, лодкам, пароходам и пристаням, закатам и травам, и первым встречным.

“С матросами безусыми хожу я досветла / За девушками с бусами из чешского стекла…” (Это в Батуми он получил командировку от журнала “На боевом посту”, ведомственного журнала МВД, и обещал написать про морских пограничников или, в крайнем случае, пьесу для матросской самодеятельности, каковую мы вместе, хохоча, и сочинили; она называлась “Наш молодой Карузо”. Главный герой был Княжинский, а персонажи-матросы Рязанцев, Ахмадулин, зав. клубом Павел Финн.)

Гена спешил объясняться в любви, словно понимал, как жизнь коротка, и “потом” не бывает, нельзя откладывать. “Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит… Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем, весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим”. Вопреки всеобщему унынию и язвительности, он пытался и жизнь так устроить. Из очевидного кошмара нашей жизни, вопреки кошмару, ловить “чудное мгновение”.

*Письмо к кинорежиссеру К.Г.Муратовой по поводу просмотра ее фильма “Долгие проводы”.

**Оператор фильма “Долгие проводы” Г.В.Карюк.

«Экран и сцена»

№ 19 за 2022 год.