Среди бумаг Ирины Павловны Уваровой (1932–2021) осталась небольшая неопубликованная рукопись без названия. Поводом для ее появления стало открытие персональной выставки театрального художника Эдуарда Кочергина в Ленинграде 6 декабря 1976 года. По содержанию же рукопись намного масштабнее и значительнее, чем описание одного конкретного события. Это размышления о природе сценографии, о “сценографической революции” 1970-х (определение, которым позже часто пользовалась автор), о создаваемых художниками театральных “моделях мирозданья”, о “бунте пространства”, о среде, возникающей в спектаклях, о законах сценографии как системе. Готовилась книга для издательства “Искусство”, но не была принята тогда ни коллегами по сектору театра Института искусствознания, ни редакцией издательства. Причина, думаю, понятна: текст написан не в привычной суховато-отстраненной академической манере; в нем много свободных ассоциаций, сопоставлений, метафор. Как писала автор: “Эта книга субъективна. Она написана не историком творчества Кочергина, а его современником”. Рассуждения в этой рукописи о лирическом философском литературоведении, к которому Ирина Павловна причисляла, в первую очередь, Виктора Шкловского и Наума Берковского, по аналогии дают право говорить и о ее собственном научном стиле как о лирическом философском театроведении. Публикуемый фрагмент, посвященный сценографической среде спектаклей Эдуарда Кочергина, не только характеризует его творчество 1970-х годов, что несомненно важно, особенно в юбилейный (85-летие) для художника год, но еще и позволяет просто “подышать” воздухом яркой и неоднозначной эпохи, от которой нас отделяет уже почти полвека и с которой, как кажется, у нашего времени есть нечто общее.

Созданное Кочергиным на сцене есть не декоративно-метафорическое описание места действия, но среда. Кочергин ищет вещество, из которого она сделана. Небо, земля, воздух, дом, улица, дерево, кровать – перегоняются в одной реторте до тех пор, пока не начинает выделяться новое вещество. Из вещества он формирует экологическую нишу, хранящую след людей. Они дышат этим воздухом, ходят по этой улице и спят на этой кровати.

На сотворение среды самых характерных кочергинских спектаклей пошли вещи, иногда – останки вещей, прежде не допускавшиеся в храм искусства. Батареи парового отопления, тряпье, обломки фанеры, рогожи, оштукатуренные доски, спортивные сетки, ватман.

Среда может быть смонтирована из видавших виды обоев, водопроводных раковин, канцелярских стульев. Материал, из которого сотворены сценические миры Кочергина, хорошо знаком и легко узнаваем.

<…> Тщательно обдумывает Кочергин форму постройки, соответствие жилища тому, кто будет здесь жить, а главное – материал строительства. Для него чрезвычайно важно определить: из чего сделано. Выбрав материал, он формирует из него интерьер, землю, небо, костюм, а значит, и человека, хотя бы отчасти.

Создание его декораций подобно сотворению мира. Его спектакли можно понять, если относиться к его замыслам, как к космогоническим мифам, где из хаоса формируется глинистая почва, из глины вылеплены первые люди. Они научились строить глиняные хижины и лепить кувшины, похожие на человеческое тело.

Хозяйственно и бережливо составляет Кочергин среду своих спектаклей из отходов хаоса при сотворении космоса.

Кто-то обронил в дремучем лесу тряпку, она зацепилась за стволы, и вот пришли муравьи, приспособили под муравейник, кое-что достроили, кое-где прогрызли ходы, облепили щепками, построили мостки – и готов городишко (“Прошлым летом в Чулимске”).

Кто-то разрушил столицу, но те, которые уцелели от бомбежки, вылезли из щелей, обжили руины, и жизнь потекла, будто в доме под крышей (“Похожий на льва”).

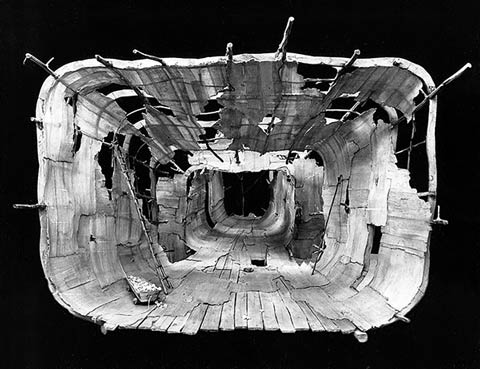

Кто-то, сотворяя большие города, выкинул на свалку дырявую корзину, а в ней поселились существа, починили ее кое-как и назвали Эльсинором (“Гамлет”).

В этих декорациях обязательна непроизвольность акта творения этого мира, его нечаянность и непреднамеренность.

Наперекор обстоятельствам, вопреки представлениям о законах жилища, обживаются тряпка, развалины, корзина.

<…> Посреди города Парижа, на площади Сент-Антуан, стоял огромный деревянный слон, и почтенные буржуа водили по воскресеньям воспитанных детей смотреть слона. А в чреве слона беспризорник Гаврош устраивает жилье. Чтобы не лезли крысы, он соорудил себе шалаш из латунной сетки, украденной в зоопарке, и постелил войлочную попону, одолженную у обезьян.

<…> Если бы Гюго не поселил своего Гавроша в слоне, слона изобрел бы для Гавроша Кочергин: сетчатый кособокий шалаш, дощатое дырявое слоновье чрево, обломки гипса, осыпавшиеся сверху и заполнившие брюхо… Критики отмечали бы, что при бесспорной оригинальности замысла интерьер отчасти перекликается с интерьером “Гамлета”, оформленного Кочергиным в Красноярске, в 1972 году.

Режиссер Кама Гинкас и Кочергин прочли историю Гамлета как историю, случившуюся на периферии цивилизации, на краю ойкумены. История Гамлета обернулась притчей о молодежи, о ребятах “с одного двора”: Гамлет, Гораций, Лаэрт, Гильденстерн, Розенкранц и ловкий парень Клавдий. Молодежь оказалась в дурной среде, где преступления давались легко, где старшие были плохие воспитатели – Гертруда и Полоний, где все проблемы, а более всего нравственные, находились в состоянии столь же запущенном и плачевном, что и замок Эльсинор, походивший изнутри то ли на дырявую корзину, то ли на бесхозяйственный курятник.

По красноярской концепции выходило, что все эти вчерашние ребята оказались вне цивилизованного мира, вне больших городов, вне человеческих норм существования.

Среда, сотворенная Кочергиным в спектаклях, где люди оказываются за пределами обычных и принятых жизненных форм, обживается, люди приспосабливаются к ней, обзаводятся бытом.

<…> В среде, созданной из отходов бытия, Кочергин обнаруживает способы жить, налаживать жизнь. Жизнь продолжается, люди проживают те же страсти, те же радости и печали, что и герои, для которых художники на театре всегда возводили дворцы, замки, дома и квартиры. С той лишь разницей, что оставшийся в положении Лира в степи человек проживает свою жизнь обостренно, усиленно.

Не потому ли Кочергин явно пристрастен к тем коллизиям, когда человек не может скрыться в особых обстоятельствах?

Дом – укрытие. Но дома Кочергина всегда – раскрытие ситуации.

Шекспир отвел трагедии дворцы Венеции и Вероны. Во дворцах сложился устойчивый плотный быт: родовые портреты Капулетти гнездились в рамках, пышных, как парчовые одежды графа Париса, к столу подавали пирог с айвой и финиками на блюде работы Бенвенуто Челлини, смятые простыни Джульетты кормилица прятала в бельевую корзину.

Со временем вещи, служившие Отелло и Тибальду, износились, отмерли, их стащили на свалку. На свалке умерших вещей Кочергин устроил театр комедии, пришедший на смену трагическим событиям “Ромео и Джульетты”.

Комедия “Мера за меру” была разыграна веселым людом. Не исключено, что они являлись потомками бродячих комедиантов, умевших обходиться без комфорта. Утварь комедийной стихии представляла собой мир трагедии, вывернутый наизнанку.

Очутившись на свалке, утварь перестала работать по назначению. Ее функции терпели девальвацию: шляпа могла служить блюдом, бельевая корзина – ложем и троном, рама почтенного портрета годилась для непристойных проделок. Жизнь комедии уподоблена изношенному платью трагического героя, вывернутому на левую сторону и ставшему одеянием шута.

***

Говорят, великие физические законы были открыты благодаря тому, что Ньютон очутился в яблоневом саду урожайной осенью, а Архимед однажды решил принять ванну.

Физики не любят эти разговоры, справедливо усматривая в них вульгаризацию науки. Они не желают считаться с человеческой потребностью в мифе, и точным наукам нет дела до того, что яблоко, Ньютон и закон всемирного тяготения, попав в незатейливую притчу, создали единство, обретшее самостоятельную жизнь.

Но тот, кто знает современную декорацию, не будет оспаривать притчу о том, что любовь к старинным фотографиям привела Кочергина к “альбомному” спектаклю “Кошки-мышки” (режиссер Юрий Аксенов), а коврик из лыка, присланный Кочергину из Костромской области, стал прообразом фактуры в ширмах “Свои люди – сочтемся” (режиссер Лев Додин).

Ширмы стоят, как распластанные лапти, в лаптях прорезаны окошки. Смотреть из такого окошка на божий свет нужно, навалившись локтями на подоконник. В рецепт такого окошка входит кисейная занавеска и герань – по вкусу; семечки, сонные куры на тихой улице и куст сирени, пыльные листья – сердечком; за улицей – поле, за полем – лес, а там еще поле, а там еще лес, и так до конца света. Иди и иди, как ходили деревенские предки Самсона Силыча. Если кому нет охоты смотреть в окошко, а хотелось идти, вспоминали не про семимильные сапоги, а про лапти. Весной драли лыко узкими лентами, ленты сматывали большими клубами. Клубы висели в сенях спелыми кочанами. По свидетельству сказки, пешеход охотно брал в путь нитяной клубок, клубок катился, разматывался, вел за собою дорогами и бездорожьем. Из лыкового клубка плели лапти, клубок катящийся, ведущий, открывающий бесконечный путь, присутствовал в плетеной обуви пешехода, лаптю открывалось в движении то же, что окошку – в неподвижности: то поле, то лес, то городишко, то деревня. Катился клубок по России.

О, рус! – окликает Гораций.

О, Русь! – отзывается Пушкин.

Среда в “Своих людях” – это еще и “лапотный” половик, плетеный более широко, чем ширмы. И более крупно, размашисто сплетены кулисы, как плетеный воздух вокруг интерьера; отдать бы Кочергину весь мир под сценическую площадку к Островскому – весь мир окажется ладно сплетенным из лент, широких, как проезжие дороги: продольные – небо, поперечные – земля.

Спектакль ляжет в плетеный мир, как яйцо в корзинку – со своими кисейными занавесками и ходиками, со своими бойкими клетчатыми ширмами и чисто вымытым клетчатым половиком.

Говорит Эдуард Кочергин:

“Основная идея – интерьер в экстерьере. Все спутано; понять, что это, интерьер или экстерьер, трудно и как бы неважно – это экстерьер, но в нем все признаки комнат, в которых происходят действия. Это мой “русский лес”, плетеный, холстяной, мешковинный, льняной, деревянный, ирония, но лирическая.

Декорация не спланирована, а сритмирована. Фактура же плетеная. Это воспоминание мое и зрителя о деревенском исконном плетении, берестяном, лыковом и т.д. Это просто увеличенное “тканье”.

Плетеное все, от фона до салфеток на столе. Все сплетено. Каждый габарит имеет свой масштаб плетения. Фон – огромный, монументально сплетен из мешковины в полширины, то есть около 50 см квадрат, по долевой и по поперечной. Широты – стены из холста 20-25 см квадрат. Обивка мебели – 10 см квадрат. Причем обивка мебели сплетена уже не из холста, а из льняного сурового неотбеленного полотна. То есть чем ближе к человеку, тем меньше становится масштаб. Еще здесь использовано свойство материалов, особенно этих, по-разному смотреться и отражать свет. По долевой нитке и по поперечной. Обычно по долевой холст смотрится светлее, по поперечной – темнее, но все зависит от направления света. В занавесках, передниках, полотенцах и других разных мягких реквизитах фактуры только по косой нитке.

С вертикалей деревьев кора снята, человек их обработал, но оставил планировочно, как в лесу.

В самом материале есть возможность эту графически спокойную расчетливую лесную условность превратить в “живую” движущуюся физику, которая действует, как организм – морщится на глазах. Чертовщина, катастрофа!

Обозначением потолка является хворост, наваленный на стойки интерьера. Все это не то “гнездо”, не то лес – интерьер. Не то построили, не то свили, не то сплели, а потом все это разрушили, сморщили, уничтожили. Вот и весь сказ. Декорация, на первый взгляд, вроде натуральна, а на самом деле натюрмортна”.

<…> Среда в “Кошках-мышках” создана из серого нежного вещества, взятого от старых альбомов в потертых бархатных крышках с надежными застежками. Они закрывали семейную жизнь от чужих, как двери дома.

В спектакле нет уже ни бархатной крышки, ни застежек, но бережно сохранен уют альбомных листов, плотных и ветхих. Они отдалены от нас сумеречной глубиной сцены, и глубина деликатно сохранила интимность семейного альбома. Стены, пол, потолок – это бледное вещество альбома, в котором густо замешаны коричневатые фотографии прошедшей, изжитой жизни. Ее открывает сюжет, но бережет от бесцеремонных глаз художник. Мы угадываем частные подробности старинного снимка, но нам не надо разглядеть и запомнить его, все они выцвели, удалены от нас, ограждены от разглядывания щепетильным старомодным отношением к чужой жизни. Такая щепетильность ценилась в ту пору, когда были молоды Эржебет и Гиза, когда они летом жили в деревне, носили белые платья с мережкой и соломенные шляпы, бежали навстречу папиной коляске и до старости берегли секреты первой своей любви, потому что в те времена любовь обожала секреты, доверенные лишь одному альбому, лишь дневнику, тоже бархатному, с серебряной застежкой, запертой на ключ, который прятали на груди, под белым летним платьем.

Не Кочергин и не мы листаем чужой семейный альбом, но сама Эржи ворошит свое прошлое, и это ее право. Кочергин лишь создал среду, рождающую воспоминания. О каждой поблекшей коричневой фотографии, которую мы не можем разглядеть, мы знаем, что она намертво приклеена к толстому картону, что на обороте ее – пышные гербы и затейливая, как гусарский ус, подпись провинциального фотографа; и что на фотографии изображен неизвестный нам господин, но по его костюму, его глазам и обстановке можно воссоздать эпоху, ее нравы и вкусы. Ибо время, нравы, вкусы связаны с пуговицами, кроем рукавов, со спинкой бамбукового кресла, с выражением лица. Ибо в каждой старинной фотографии содержится раскрытие всего, что было с человеком и вокруг него в тот момент, когда церемонный фотограф, ощущая в себе силу кудесника, снял круглую крышку с таинственного объектива.

“Монолог о браке” (режиссер Кама Гинкас) помещен в плоскую коробку с бумажными фестонами по падуге и кулисам – бумажная среда годилась бы для того, чтобы стать коробкой конфет к свадебному празднику. Но из той же бумаги можно делать цветы, и это были бумажные похоронные розы, повисшие в бумажном белом мире. На ватмане задней стены можно было бы нарисовать картину на тему семейного счастья. Но свойство бумаги – хранить рисунок – заменяется другим ее свойством – рваться. Бумага рвется, как отношения. В разрывах появляются люди, так и не воплотившиеся в композиции о счастье.

Если среда – лист бумаги, то ее обитатели должны быть плоски, двухмерны, пространственные построения им недоступны. Раздирая бумагу, художник открывает возможности иных измерений. Бумажная плоскость уподоблена двухмерным представлениям о причинах и следствиях, здесь совершается попытка прорыва в глубины, где скрыты подлинные основания наших действий, связей и разрывов.

Нет ничего более обычного, чем среда спектакля “Похожий на льва”. Она уныла и казенна, как номер случайной гостиницы в случайном городе, куда незачем было приезжать и ни к чему оставаться.

Между тем Кочергин заставляет ее без перемен играть две роли: роль разоренной квартиры, где некогда обитала одна распавшаяся семья, и роль благоустроенного интерьера в зажиточном семействе.

Вещи имеют призрачные, обманные свойства, они морочат людей. Батарея парового отопления может показаться роскошным сервантом. Липовые стулья, годные для конторы домоуправления, жена доцента принимает за ценный гарнитур. Мужа, собравшегося уходить, она обставляет множеством стульев, сооружает вокруг него загон. Липовый загон – признак гарнитурного счастья.

Голые стулья и стулья в чехлах, настенные часы и водопроводная раковина, и сиреневые обои в цветах и потеках вошли в состав окаянного быта, где маются неприкаянные люди. Быт отчужден от них, как музейный экспонат, их связи со своим предметным миром оборваны – таково свойство этой среды.

Здесь нет старинных бюро с секретом, нет шкатулок, из которых выходят дамы и кавалеры, а на худой конец – черт, в такие стулья никто не прятал бриллианты. Все это ни к чему в пьесе, где человек хочет уйти к любимой и не уходит, а когда наконец решается, оказалось, она ушла к другому. Когда же все кончилось внезапной смертью человека, ожили вещи.

Предметы, отказавшиеся от участия в жизни людей, отзываются на смерть. Из крана вдруг шумно потекла вода – и замолчала. Часы сорвались со стены вниз. Чехлы, сохранившие контур стульев, сморщились и осели. Оболочка была обманом, ожидаемый предмет не составлял ее содержания. Чехлы были из того же сиреневого в цветах вещества, что и обои. Стен под обоями тоже могло не оказаться. В конце концов, наши представления о вещах, которые мы знаем наизусть, как водопроводный кран, могут оказаться столь же относительными, как наши понятия о счастье и о причинах инфаркта.

Среда красноярского “Гамлета” представляла собою глубокую корзину, можно сказать, битком набитую ассоциациями: это был и дырявый сарай, и заброшенный дом, и разбитый ангар. Но он был крепче крепости, тверже башни, потому что можно было бежать из крепости и из башни, но отсюда никто не бежал. Прочность была психологическим, а не физическим свойством среды. Цитадель Дании-тюрьмы оказывалась внутри людей, а стены курятника – лишь дряблая плоть, но это отребье переживает внуков Фортинбраса.

Среда “Гамлета” может быть уподоблена также органическому образованию, всасывающему, затягивающему в свое жерло. Оно не сжимается, не совершает глотательных движений. Самое жуткое в нем – его тухлая неподвижность и медленное разложение, длящееся вечно. Статика среды оказывается ее динамичным, активным свойством.

Говорит Кама Гинкас, режиссер спектакля:

“Сперва мы очень долго искали, мерещились какие-то современные стены… Провода висят. Чего тут не хватало? Деревни. И еще в этом не было Сибири, а для Кочергина очень важно, где он работает.

Мы так размышляли: Дания – страна крестьянская, деревенская, там король вполне мог спать на полу, положив под голову полено. Говорили о деревне, о быте ее, радовались, когда находили в разных книгах точные предметы быта. А быт Средневековья мы сознательно не трогали. При этом каждый вспоминал, что знал, я – литовскую деревню, Кочергин – русскую, северную. Если в это вникнуть, обязательно выявится, что в деревенском быту совершенно разных народов есть нечто общее, изначальное.

Дания – это северная страна. Для Европы – это, скажем, Сибирь. Зима. Мы так полагали, что действие происходит поздней осенью и в начале зимы. В деревне, в замке, где все по-черному отапливается. Что и должно быть видно по костюму, по всему. Если учесть, что в Красноярском ТЮЗе было холодно, и зритель должен был добираться до нас через пустыри и снега.

Трудно рассказать, что он сделал. Потому что это ничто. Бытово это никак не объяснить. Когда описывали это, то говорили, скажем: “Корзина, опрокинутая на зрителя”. Но это не корзина. Это такая труба, из фанеры, сужающаяся в глубину, проломанная. Говорили, что кинескоп, направленный на нас и с проломами. Говорили, что туннель, говорили, что это матка, выбрасывающая своих детей; говорили, что это какие-то трущобы, говорили, что это тюремный коридор; говорили, что это скелет какого-то допотопного животного…

А мне нужна была такая среда – очень жесткая, чтобы об нее бились, ударялись, чтобы зритель чувствовал, что сидеть здесь холодно и неуютно.

И сперва это было монолитно, чтобы казалось жестким, без этих щелей сначала. Такой вот получался бункер. Была найдена своя пластика. Я все время просил выявить физиологичность. Не то чтобы нематериальность, но при материальности, чтобы было нечто такое, что бывает в растительном и животном мире: органическое. Кишки, скелет, растение. Поскольку там все время происходит нечто, связанное с деторождением. Кровосмесительство и все такое. И потом речь идет все-таки о детях. И еще в том физиология, как Гамлет мучает Офелию, причиняет ей сознательно боль, чтобы запомнила. Не разумом (он-то понимает, что к ее разуму обращаться бесполезно), а телом.

Вот так в разговорах мы решили, что это будет фанера, что это будет длинное, что это будет подворотня. А я вообще неравнодушен к подворотням. И когда я попал в Ленинград, то все ходил по городу и мне казалось, что во всех этих подворотнях – они бывают длинные, и одна уходит в другую, а та в следующую, – следует играть спектакли. Кочергин хорошо знает Ленинград и все эти подворотни. И сперва мы просто кайфовали с ними. И по существу сначала была сделана просто подворотня. Подворотня несколько физиологическая, несколько расплывшаяся. Тем более что материал сам диктовал.

А потом я говорю: “Эдик, это же все невозможно осветить!”

Представляете себе, что это все было бы закрыто. Только спереди. А мы оба вообще не любим передний свет, стараемся использовать свет только внутренний. Стали проламывать какие-то места, чтобы освещать. И когда я увидел, что это дает, я стал уговаривать его проломить как можно больше. Сразу стала видна ветхость всего этого. Возникли эти нервные дыры. Они дали ту физиологичность, которую мы хотели. Так как он решил, что держаться все это должно на жердях, а жерди – осиновые – они ведь тоже неровные. Тоже дают живую линию. Ну и нельзя все это делать монолитным, потому что фанера бывает кусками. На нее есть стандарт. А Эдик вообще очень часто многое придумывает, исходя из технической возможности и невозможности. Так и с фанерой. Она бывает лишь стандартных размеров. И он начинает все делать из кусков, обламывая их, компонуя, кроша. И это опять дает эту занозистость, эту неуютность, эту неприспособленность для жизни. Неуютную, сквозную. Сквозняки вполне могли ходить по этой декорации, они и ходили…”

Продолжение следует

Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 4 за 2022 год.