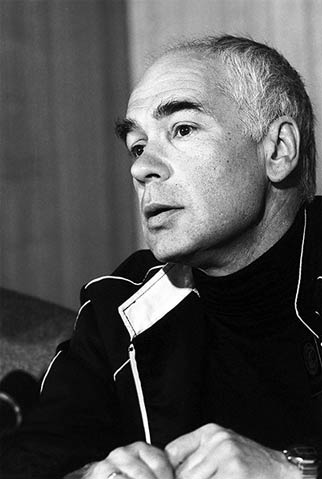

Памяти замечательного кинодраматурга и очень хорошего человека Юрия Николаевича КЛЕПИКОВА.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ:

“История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж”, режиссер Андрей Кончаловский, 1967

“Мама вышла замуж”, режиссер Виталий Мельников, 1969

“О любви” (с Михаилом Богиным), режиссер Михаил Богин, 1970

“Не болит голова у дятла”, режиссер Динара Асанова, 1974

“Летняя поездка к морю”, режиссер Семен Аранович, 1978

“Пацаны”, режиссер Динара Асанова, 1983

“Соблазн”, режиссер Вячеслав Сорокин, 1987

В “Кинословаре” 1986 года издания в статье о Юрии Клепикове не указан его сценарий “Год спокойного солнца”, как будто его и не было, и не было снятого по нему фильма – “История Аси Клячиной…” Фильм Андрея Кончаловского в то время лежал на “полке”. Пролежал там двадцать с лишним лет. После освобождения – “Ника” автору сценария Юрию Клепикову.

В его статье “Свобода в клетке” есть такие строки: “Писал то, что хотел, что мне было интересно. Но за относительную свободу выбора приходилось платить”. Его фильмы – с трудной судьбой. “Летняя поездка к морю”, “Пацаны”, “Мама вышла замуж”, “Не болит голова у дятла”…

Но он никогда ни под кого не подстраивался. Когда Кончаловский предложил ему написать сценарий продолжения истории про Асю Клячину и показал заготовки, где героиня представала сильно пьющей женщиной, Клепиков наотрез отказался – не его это была Ася, не та, что “любила, да не вышла замуж, потому что гордая была”.

Он всегда, вопреки обстоятельствам, оставался самим собой. Мог бы написать гораздо больше, но то, что им создано… Впрочем, вряд ли нужно объяснять – ведь есть фильмы по сценариям Юрия Клепикова, одного из талантливейших наших кинодраматургов. А их, талантливых драматургов, по пальцам можно сосчитать. С его уходом – стало меньше. С его уходом, словно, света стало меньше. И это не просто слова. Он и в самом деле – светил.

Гордый и нежный, умеющий дружить и ценивший дружбу, человеческие отношения, честный, благородный, мудрый, совестливый, интеллигент – каких сегодня редко встретишь. Потому и герои его именно такие. Другими быть не могли. Когда рассказывал о чем-нибудь – хотелось замереть и слушать, слушать, слушать… Повезло его студентам – им выпало счастье общаться с ним. Правда, правда – общение с ним было счастьем.

Последний фильм, снятый по его сценарию, – “Двенадцатое лето” 2008 года (сценарий написан совместно со Светланой Демидовой) режиссера Павла Фаттахутдинова о мальчишке, проживающем свое двенадцатое лето. Последнее из написанного – не сценарий, а автобиографическая повесть “Записки бывшего мальчика” (издана в 2015-м). Про детство. У повести два эпиграфа. Из Арсения Тарковского: “Ничего на свете нет, Что мне стало бы родней, Чем летучий детский бред Нищей памяти моей”. Из Евгения Рейна: “Во мне ведь есть особенное нечто. Я – очевидец”.

“Записки…” оставалось только перенести на экран. Это уже было кино, запечатленное на бумаге.

Режиссер и журналист Надежда Майданская сняла о Юрии Клепикове документальный фильм. Называется “Причины для жизни”.

Деревня Маслово в Псковской области, 428 километров от Петербурга. Юрий Николаевич прожил здесь много-много лет и, как оказалось, это последнее свое лето. Деревенский дом. Кипит чайник. Беседы за накрытым столом во дворе. Вспоминает прошлое, возвращается в настоящее:

“Замысел – наиболее таинственная часть работы…”

“С некоторых пор потерял интерес к искусству кино. Нет тех людей, с которыми мне было интересно и приятно работать…”

“Что такое снимать кино? Кино для меня – это дружить”.

“Когда многих твоих уже нет, а ты еще здесь, надо найти причину для жизни. Причину найду, найду…”

Светлая вам память, дорогой Юрий Николаевич!

Елена УВАРОВА

Статья Юрия Клепикова “Свобода в клетке” в сборнике “Кино и власть” – горькая исповедь о пережитом, о наболевшем, о несостоявшемся. О том, через что пришлось пройти и ему самому, и целому поколению кинематографистов.

Юрий КЛЕПИКОВ

СВОБОДА В КЛЕТКЕ

ЛИЧНЫЕ ПОТЕРИ

Трудно представить сценариста, смолоду наметившего некий творческий маршрут и знающего, какой отметки он намерен достигнуть спустя годы. Я ничего не намечал. Писал то, что хотел, что мне было интересно. Довольно быстро обнаружилось, что такой способ творческого бытия – большая роскошь в условиях тоталитарной идеологии. За относительную свободу выбора приходилось платить.

В течение двадцати лет ни один из моих сценариев (я говорю об оригинальных) не принимался в Госкино с первого захода. Каждый останавливался на год, на два и даже на три. И не потому, что в них было что-то дерзкое, вызывающее. Свобода моего выбора инстинктивно располагалась в рамках дозволенного. Но оказалось, что даже к границам этих рамок приближаться нельзя. Следовало держаться умеренной середины во всем. За этим бдительно следили работники нашей идеологической таможни. А как еще можно назвать редактуру Госкино?

Сегодня, оглядываясь назад, во времена застоя, ясно вижу, что обладал лишь правом свободы перемещения в клетке. Не более. В соседней сидели овчарки из Малого Гнездниковского, заточившие себя добровольно и потому особенно злобные. Вероятно, к этому нехитрому образу еще придется вернуться.

Как же сложилась моя судьба? Грустно – как у многих. Не могу утверждать, что реализовал себя. И все-таки есть ощущение, что творческая жизнь прошла в борьбе. Стало быть, имела позитивный смысл. Да, был законопослушным. Но не верноподданным. Из этой разницы, мне кажется, возникла вся энергия советской культуры.

МЕХАНИЗМ ПОДАВЛЕНИЯ

Среди фильмов, снятых по моим сценариям, есть такие, которыми я особенно дорожу. И буквально на каждый из них было совершено покушение. “История Аси Клячиной” – на полке. “Летняя поездка к морю” – искалечен требованием снимать в цвете, массой поправок и насильственно навязанным финалом. “Пацаны” – изуродован многочисленными поправками по ткани фильма и вставкой эпизода с телевизионным журналистом, дидактическим и внехудожественным, удлинившим картину на десять минут и разрушившим ее ритм.

Все эти карательные акции осуществлялись чиновниками Госкино. От министров (Романов, Ермаш), их заместителей (Баскаков, Павленок), главных редакторов (Дымшиц, Сурков, Орлов, Богомолов) до простых смертных Малого Гнездниковского. Кстати, эти последние, даже самые либеральные, хорошо изучили идеологические рефлексы, эстетические пристрастия своих начальников и, работая в режиме полуавтоматов, всегда учитывали их в своих оценках.

Сама стилистика вердиктов Госкино, заимствованная еще из сталинских времен, напоминала военные приказы: вырезать, убрать, выбросить, ликвидировать. Странная энергия отрицания! Об этом хорошо у Твардовского: “То свое словечко вставит, то чужое зачеркнет…”

Упомяну о других формах репрессий. Сценарист, хоть раз замеченный в непослушании, зарабатывает репутацию человека, играющего не по правилам. Его нельзя уволить, поскольку неоткуда. Значит, следует ужесточить контроль над его текстами, блокировать их.

Режиссера можно наказать лишением работы. Никогда не забуду приказ министра Романова о переводе режиссера М.Кобахидзе в ассистенты. У автора таких шедевров, как “Свадьба” и “Зонтик”, административным актом аннулировали талант и право на работу! Этот приказ я прочитал на доске “Ленфильма”, вдали от Грузии. Видимо, министр распорядился, в назидание всем, продемонстрировать свою глупость на всех студиях страны. Следовало бы найти этот документ, достойный пера Салтыкова-Щедрина, и поместить его в этой книге.

Непокорных добивали в кино низкой категорией оплаты, малыми тиражами, блокированием проката. Из судьбы моих фильмов: “Мама вышла замуж” – сначала 3-я категория, пересмотрели на вторую. “Не болит голова у дятла” – 3-я категория, спустя двенадцать лет пересмотрели на первую. “Летняя поездка к морю” –

3-я категория, пересмотрели на вторую, но прокат блокировали, и картина практически осталась неизвестной. “Пацаны” – сначала арест картины, после смерти режиссера пересмотрели на высшую. Власть словно просила прощения у надорвавшегося художника.

О ЧУВСТВАХ

С первых шагов в кино (1964 г.) я понял, что предстоит борьба. А раз так, то надо привыкнуть к этому состоянию, быть терпеливым, выносливым. За привилегию заниматься любимым делом – не ждать никакого воздаяния, не домогаться его, ничего не просить, не вступать ни в какие личные контакты с властителями отрасли. Вероятно, я кое-чего достиг такой само-подготовкой.

Никогда не чувствовал себя несчастным и раздавленным. Не впадал в отчаяние. Огрызался с доступных мне трибун, защищал себя и товарищей. Не чувствовал себя одиноким. Напротив, всегда был окружен людьми стойкими, чувствовал их поддержку. Но признаюсь – долгие годы застоя незаметно сделали свое черное дело. Я утратил былой интерес к искусству кино. Пропали кураж, пылкость, заводка. Из клетки, о которой уже было сказано, выхожу свободным, но изнуренным, надорванным. Страшно подумать, что это участь всего моего поколения. Не буду обобщать. История очень скоро все оценит.

О САМОРЕДАКТУРЕ

В условиях тоталитарной идеологии человеку, сформированному духовно откровениями XX съезда, имеющими четкие нравственные и культурные ориентиры, приходилось заботиться о выживании. Когда хрущевская оттепель исчерпала себя и наступили глухие времена застоя, действительность предлагала художнику несколько жизненных позиций: конформизм, нонконформизм и диссидентство. Первое было предательством. Последнее – самоубийством. Вероятно, я могу причислить себя к середине.

Не вижу ничего героического в этой позиции. Нонконформист был в меру жив и в меру мертв. Для самоуважения, для творчества нужна была хоть какая-то высота. Как кинематографический литератор, то есть человек, находящийся под жесточайшим контролем, я пользовался неким внутренним органом, расположенным рядом с совестью. Не надо думать, что внутренний цензор существует у автора на правах клинического двойника. Это прямолинейное представление, все упрощающее.

Саморедактирующий орган, назовем его так, выполняет не враждебные, разрушающие, а жизнеобеспечивающие функции. С ним не надо бороться, поскольку он указывает на опасность. При этом психика автора заботливо формирует пристойную репутацию внутреннего редактора, назначая его ответственным за выражение авторского вкуса, чувства меры, художественного такта и т.д.

Совесть, существующая автономно, регистрирует все нюансы сделки и фиксирует их в своей памяти, вызывая угрызения, неудовлетворенность, стыд.

Я не числю за собой грубых, спекулятивных сделок. Компромиссы? Были. И переживались болезненно. Собственно, компромисс и был тактикой в отношениях с чиновниками Госкино. Они, мне кажется, сами понимали, что для поддержания художественного процесса нужно оставлять какие-то компромиссные лазейки, запасные выходы. В чем это выражалось? Их поправки намеренно превышали всякую меру. Если из двадцати восьми поправок (“Пацаны”) не будут выполнены, скажем, четыре мелких, на это закрывали глаза. И Госкино в порядке, и у авторов ощущение – боролись. Это лишь один из приемов лавирования.

На переломе 60-70-х годов жесткость редакторского контроля усилилась. Я стал искать отдушину в области детской тематики. Это была попытка отсидеться на тихом берегу романтики и лиризма. Моим соседом оказался Сережа Соловьев. Напомню, он снял “Сто дней после детства”. Асанова по моему сценарию – “Не болит голова у дятла”. Примерно тогда же Рязанцева и Авербах выпустили первоклассную картину “Чужие письма”.

Постепенно наш берег заполнялся значительными авторами. Нежная лирика и школьные сказки вдруг оборвались. В начале 80-х годов с тихого берега детской тематики раздались два залпа: “Пацаны” и “Чучело”. Фильмы тяжелой судьбы. И большого общественного воздействия. Детские фильмы – вне жанра, без звезд – вышли на серьезную проблематику, словно разведка в тылу обожравшегося застоя. Историки кино лучше меня разберутся в этой уникальной ситуации.

О ЗОНЕ АБСОЛЮТНОГО ЗАПРЕТА

Этой зоной было все, что могло бы указать на возникновение, природу и всепроникающие последствия сталинщины. Чтобы не попасть в эту опасную, заминированную зону, кинематографисты избегали помещать своих героев в подлинную историю Отечества. Было ясно, что вторжение в эту зону с подлинно художественными целями является политическим шагом. На него отваживались только те, кто действительно исповедовал идеологию диссидентства. В кино диссидентов не было. Ведь картину “в стол” не сделать – только “на полку”.

Тем не менее, было два фильма, пронизанных угрюмой, подлинной исторической атмосферой – “Зеркало” и “Мой друг Иван Лапшин”. В двух других картинах я нахожу тонкие намеки, говорящие на “запрещенные темы” – о духовном насилии, о покушении на личность. Это “Жил певчий дрозд” и “Осенний марафон”. Критика, мне кажется, в большинстве отзывов неверно истолковала эти фильмы, найдя им дисциплинированное, “легализующее” объяснение. Примером может служить полярность высказываний о фильме Иоселиани К.Церетели – глубокое и проницательное и Р.Юренева – поверхностное, аннотационное.

Кто был главным объектом запрещения? Художникам отказывали в праве исследовать духовное и материальное состояние народа, его жизненный уровень, его исторические корни. В кино не случилось того, что мы найдем в так называемой “деревенской прозе”. Или в “московских повестях” Ю.Трифонова.

Этому и служили фильтры нашей идеологической таможни. В них застряли на долгие годы фильмы, образовавшие “полку”. Почти все арестованные картины рассказывали о жизни простого человека – главного персонажа истории.

В соответствии с сусловским “марксизмом” кинематографу надлежало надежно скрывать подлинные противоречия жизни, фальсифицировать ее, искажать, не стесняясь идеологических, исторических и эстетических приписок.

ТРИУМФ ЗАСТОЯ

В 70-е годы была выработана формула образцового советского фильма. Это было возвращением к сталинским эстетическим нормативам. Без их крайностей, разумеется. Разрешалось взволновать, рассмешить, заставить призадуматься, но ни в коем случае – не встревожить. Формула предписывала фильму необходимость быть уравновешенным, пристойным, респектабельным. Противоположные устремления получили название “чернухи” и рассматривались как оскорбительные. Верховные зрители не желали даже на экране видеть народ, которым управляли.

Была ли эта “эстетика” итогом спущенной сверху команды? Или руководители кинематографа сами угадали пожелание вождей застоя? Полагаю, выяснением этого и займутся наши историки кино.

“Председатель”, выпущенный в середине 60-х годов, был последним антикультовским фильмом из жизни народа, спасшим себя от “полки” чудовищно фальшивым финалом.

Затем явились народные фильмы Шукшина, искренние и правдивые, но исторически нейтральные, включая замечательную “Калину красную” с ее метафорическим центральным характером крестьянина, ставшего вором.

Единственным историческим местом встречи с народом для нас по-прежнему оставалась война, из которой его нельзя было исключить. Однако застой не вынес «Операции “С Новым годом”» и отправил ее на “полку”. Картина “Двадцать дней без войны” была спасена для экрана авторитетом Симонова. А “Восхождение” – высоким положением Машерова. В грандиозной военной олеографии “Освобождение” для народа уже не нашлось места.

Кинематографический процесс времен застоя в конце 70-х годов стабилизировался, войдя в берега изобразительного конформизма. Формула образного советского фильма приветствовала новых героев, населявших экран. Густой толпой предстали директора, академики, генералы, заместители министров, генеральные конструкторы, партработники, писатели. Этим героям отвечало, естественно, и физическое пространство их обитания: просторные офисы, шикарные квартиры, дачи, и являло советский образ жизни – сытый, благополучный, буржуазный. Его было не стыдно показать за рубежом. Показывали, но никто не верил этому вранью.

Власть требовала своего величавого отражения на экране. Госкино услужливо выполняло этот госзаказ. Отыскивались и льстивые исполнители, нашедшие применение своей бездарности. Это были мастера имперского реализма – эстетики застоя. Кинематограф заходил в тупик.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

После того, как в 1967 году в застенках Госкино исчезли крупные фильмы, положившие начале “полке”, стало ясно – работать в кино, имея серьезные художественные намерения, можно только вооружившись знанием слабых мест противника, укрощая в то же время те из своих творческих порывов, у которых нет никаких шансов пройти сквозь фильтры чиновничьей бдительности.

Слабым местом идеологов Госкино было расплывчатое, туманное, неопределенное представление о границах морально-этической проблематики. Этим и пользовались художники, избегавшие заказухи и прислужничества, способные гармонизировать свои замыслы с узким пространством возможностей. Как говорится, живая вода дырочку найдет.

Фильмы 70-х годов Тарковского, Иоселиани, Шукшина, Хуциева, Германа, Муратовой – этих мучеников застоя – были много содержательней и глубже их плоского аннотационного истолкования. Каждый их фильм был актом сопротивления не потому, что содержал аллюзии, намеки и обобщения, поисками которых были заняты ищейки Малого Гнездниковского, а только по той причине, что являл собой пример художественной независимости авторов, верных этическим заветам мировой культуры.

Их творческое и человеческое поведение удерживало в цене представление о достоинстве и чести художника. Оружием сопротивления были, на мой взгляд, вовсе не хитрость, ловкость и способность маневрировать, а то, что всегда на виду, всегда неотразимо – талант, культура, интеллигентность. Только эти свойства вопреки системе и сделали возможным появление даже в годы застоя замечательных фильмов.

Но какой ценой! Весь период стагнации сопровождался непрерывной чередой невосполнимых и ранних утрат, творческой немоты и разрушения. Сопротивление обретало трагические черты. Все это должно было достичь рано или поздно какой-то предельной, критической точки.

В начале 80-х годов стала образовываться новая “полка”. Дрогнули крупные дарования. Поведение кинематографических лакеев, осыпанных знаками государственного внимания, упало до пределов открытого цинизма. Создавалось впечатление, что к марту 1985 года возможности сопротивления были исчерпаны. И это в тот самый момент, когда у порога киностудий уже толпилось новое поколение кинематографистов.

Задачам перестройки – в широком плане – быстро ответила общественная мысль, взявшая на вооружение многое из идеологии вчерашнего диссидентства. Не случайно в такой цене вышедшие на свет из тьмы запретов и секретности точные исторические знания, факты, цифры, аналогии.

Явились и стали духовной нишей несгоревшие рукописи. Разгружена кинематографическая “полка”. В целом можно констатировать: не либеральные, а радикальные демократические воззрения стали движущей силой перестройки. Такова историческая судьба одной из недавних общественных позиций, четверть века назад не имевшей никаких перспектив.

Конформисты же разоблачены как соавторы государственного застоя.

Ну, а каково же положение нонконформистов – либеральных наследников духа ХХ съезда. Если говорить только о тех кинематографистах, чья профессия – игровой фильм, то их положение, пожалуй, незавидно.

Вся творческая жизнь “шестидесятников” прошла в борьбе за выживание. Эта борьба стала и материалом их жизни, и материалом их творчества. Своим искусством они зафиксировали образ того исторического отрезка, который получил название застоя. Как это сделало предыдущее поколение кинематографистов, оставившее потомкам лживый образ страны. Сегодняшнее положение “шестидесятников” драматично. Еще располагая биологическим ресурсом (в среднем им 50 лет), они уже исчерпали, по-моему, свой идейный ресурс. Оппозиционное сотрудничество с застоем сформировало у “шестидесятников” особый тип художественного мышления, инерция которого уже никогда ими преодолена не будет. Новые идейные задачи, поставленные перестройкой, оказались таким серьезным “весом”, который не был предусмотрен режимом либеральных “тренировок”. Думается, что “шестидесятники” завершают свою миссию.

Качественный перелом я связываю с новыми работами немногих крупнейших дарований, способных превзойти самих себя. В целом предстоящий кинопроцесс будет отмечен количественным накоплением, то есть вступает в зону затяжного кризиса.

1996 год

Подготовила Елена УВАРОВА

«Экран и сцена»

№ 21 за 2021 год.