В издательстве “Индрик” готовится к печати очередной, седьмой выпуск альманаха “Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра ХХ века” (редактор-составитель Владислав Иванов). Предлагаем фрагмент одной из публикаций будущей “Мнемозины”. Под общим названием “…сам бы поехал только в Россию” печатаются письма В.И.Качалова из архива Музея МХАТ периода гастролей театра в Европе и Америке 1922–1924 годов.Публикуемые письма (во втором отсутствует последний лист) написаны Василием Качаловым перед началом первого американского сезона Художественного театра, по дороге на океанском лайнере “Мажестик” из Европы в Нью-Йорк, и вскоре после прибытия в Америку, и адресованы его московской приятельнице Александре Агапитовой.

В издательстве “Индрик” готовится к печати очередной, седьмой выпуск альманаха “Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра ХХ века” (редактор-составитель Владислав Иванов). Предлагаем фрагмент одной из публикаций будущей “Мнемозины”. Под общим названием “…сам бы поехал только в Россию” печатаются письма В.И.Качалова из архива Музея МХАТ периода гастролей театра в Европе и Америке 1922–1924 годов.Публикуемые письма (во втором отсутствует последний лист) написаны Василием Качаловым перед началом первого американского сезона Художественного театра, по дороге на океанском лайнере “Мажестик” из Европы в Нью-Йорк, и вскоре после прибытия в Америку, и адресованы его московской приятельнице Александре Агапитовой.

2 января 1923 г.

“Majestic”

С Новым годом, дорогая Шаня!

Вот мы и подплываем к Америке. Говорят, в бинокль уже видна земля. А мне не хочется смотреть, и жаль, что она видна. С удовольствием еще неделю провел бы на пароходе. Приятнейшая скука, отдых. Лучшего отдыха после Парижа нельзя придумать. Париж совершенно замечательный город, но мне уже не по зубам. Уже не выдерживали нервы последних дней Парижа, всего его бешенства, красоты, стремительности. Больше всего устал все-таки от людей, от публичности. Как я ни закален и ни втянулся в публичность, но тут и я сдрейфил, и хотелось кричать – “отпустите душу на покаяние, больше не могу!”. Был случай, что я с какого-то банкета удрал, еще не войдя в зал: снял пальто в передней и сейчас же надел опять и пустился бежать вниз по лестнице, сшибая с ног поднимавшихся гостей. Я отдыхал только в такси, но какой же это отдых – три-пять минут и уже вылезай и делай опять милое лицо.

А здесь хорошо – небо и вода. Вот только покачивает иногда чересчур, но в общем океан ведет себя прилично. Тепло, солнце, дует теплый ветер откуда-то от Мексики. Радостно и бессмысленно смотрю на волны. И все так. Никто никого не трогает, молчат, поговорят иногда – как у кого действовал желудок, и опять молчат. И это еще наиболее живые и бодрствующие, которые на ногах, а большинство вот уже 5-й день лежат в своих каютах и не показываются. Мы опаздываем на целые сутки из-за шторма, который выдержали на днях, который продолжался почти сутки, – мы почти не двигались вперед. Наш огромнейший пароход, один из самых больших океанских, медленно вскарабкивался на волну и потом летел куда-то к черту в пропасть. Впрочем, этого не расскажешь: “надо видеть, чтобы верить” – так в какой-то рекламе я читал. Пароход действительно огромный: длиной примерно от угла Тверской – по Камергерскому до Дмитровки. Ей-богу, не вру. А вышиной – как 6-ти этажный дом, – это над водой, и столько же, говорят, под водой. За последнее не ручаюсь, не видал. Да это и не важно. И вот такую махинищу иногда швыряет, как щепку, или заливает сверху волной. Понимаешь теперь, что такое океан? Нет, не понимаешь. Надо видеть, чтобы верить. Сейчас пишу тебе, а почти все лежат, стало сильнее к вечеру. Только неугомонный Костя [К.С. Станиславский] собрал какое-то режиссерское совещание о том, как сокращать антракты в Нью-Йорке <…> Очень смешит и утешает меня Костя. Очень бодр, страшно много ест, в хорошем духе, но минутами слегка трусит океана. У нас на палубе по вечерам от скуки старый матрос что-то насвистывает, иногда кто-то из матросов, а может быть, и из публики, ему подсвистывает. Костя спрашивает: “А вы заметили, что перед бурей матросы начинают свистать? Это им приказ дан такой, чтобы не было паники у публики: раз свистят, значит, нет опасности, перед смертью не засвистишь”. А вчера я наблюдал, как он, прищурившись, через пенсне, смотрел на две пары танцующих фокстрот и отбивал головой такт, очевидно, изучая ритм фокс-трота.

У нас играет небольшой оркестрик, а кроме того, мы еще взяли с собой замечательного гармониста-виртуоза, приятеля еще по Питеру Федю Рамша, которого, впрочем, приятнее слушать по пьяному делу. Здесь мы не пьем, никто, даже Александров, не пьется как-то, не то настроение, а вот в Берлине и Париже много было выпито под гармонию Рамши, и много слез было пролито: очень вставала Россия, и хотелось плакать. Рамшу будем демонстрировать в Америке, и сами будем утешаться. Еще едет с нами хороший музыкант и автор романсов Мирон Якобсон, тоже иногда играет, но больше, шельма, ухаживает за нашими актрисами.

Как и в той, первой группе, так и теперь, много едет детей, даже стало больше, разных возрастов. Москвин говорит: публика думает, что едет детская труппа, а мы только провожатые. <…>.

Милая моя Шаня! Я тебя часто вспоминаю и по-прежнему сильно, тепло, хорошо люблю тебя. Если будешь встречать русский новый год, чокнись со мной, – и я с тобой чокнусь. Целуй сестер. Я им послал привет отсюда.

Храни вас всех Бог

Твой Вася

[Январь 1923 г.]

Нью-Йорк

Шаня, милая!

С парохода я послал тебе маленькое письмо. Маленькое, потому что написал и послал с парохода штук 20 писем. Так нельзя же написать 20 больших писем. На это бы и дней не хватило, мы на 6-й день уже подходили к Статуе Свободы, т.е. почти к Нью-Йорку. Радость от встречи с этой статуей была омрачена для меня, Александрова, Москвина, да, вероятно, и для многих других, более тайных алкоголиков, тем грустным совпадением, что с этого момента мы лишились свободы пития. (С 1920 по 1933 г. в США действовал “сухой закон” – национальный запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя. – М.Л.) Мы услышали отвратительный звук запираемых буфетов на пароходе, бара и весело светивших нам в пути маленьких оконцев, около которых бывали даже маленькие очереди и из которых нам подавали коньяки, виски, ничего себе ликеры и наивные бездарные коктейли (с красной ягодкой сверху для украшения). Все эти радости исчезли вообще все разом – от приближения к Статуе Свободы. Хороша свобода, вздохнул я [и сразу взял под подозрение американскую свободу. – зачеркнуто]. Случаем чистейшим явилось для меня то обстоятельство, что у Москвина в его гримировальной корзинке каким-то чудом уцелели 2 бутылки шампанского, которые ему поднесли парижские поклонники. Он подошел ко мне, – мне показалось, тоже мрачный, и тихо сказал: “Иди за мной!” И я пошел, веря в него и предчувствуя какое-то утешение. Мы спустились с палубы в его каюту. “Надо допить”, – сказал он со вздохом. Я со вздохом кивнул утвердительно головой. Мы присели на минуту на уже уложенных чемоданах и старались не смотреть в сторону Статуи Свободы, выпили по два стакана (умывальных с синей надписью – Одоль) бутылку помри, и Москвин яростно швырнул ее в круглое окошко в океан. Мы молча поцеловались и разошлись. Через минуту я видел, как с озабоченным и деловым видом не шагал, а бежал, сшибая всех встречных с ног и извиняясь, за Москвиным Александров в ту же каюту допивать вторую бутылку вина. И вторая бутылка полетела в океан – я прочел в его лице. И еще, помнишь, у Блока – о матросе – “Все кончено, все выпито”. (Из стихотворения Александра Блока “Поздней осенью из гавани” (1909): “…И матрос, на борт не принятый, / Идет, шатаясь, сквозь буран. / Все потеряно, все выпито! / Довольно – больше не могу…”).

Итак, Статуи Свободы я почти не видал, потому что в связи со всем этим было такое чувство – глаза б мои на нее не глядели – а еще и потому, что в довершение всех огорчений был устроен туман, мокрый снег и смена года. Кроме того, кроме мокрого, липкого снега и тумана, на нас тут же посыпались целой тучей интервьюеры и фотографы [нрзб.], выехавшие нам навстречу. Меня забросали вопросами, сколько нас, как живется в Москве, как в Париже, в Берлине, а почему не приехал Немирович-Данченко, но он жив? И всё с такими баками? а Орленева нет с вами? а ведь Станиславский был всегда с черными усами – почему их на нем нет? А сколько евреев в вашей труппе? Качалов – так вы же из Вильны, что можете сказать про Вильну? Случайно не знаете, что Галкин, как его магазин? [нрзб.] и т.д. Начались фотосъемки – снимали нас и по одному, и группами. Подплыли к пристани Нью-Йорка. Первым входит на пароход по мосткам Морис Гест, наш менеджер с красным с золотыми буквами бантом в петлице. За ним толпа русских и американцев с такими же бантами. <…> Тут же передают, что должен был встречать архиерей в облачении с певчими, приглашенный Гестом, но в последнюю минуту не решился – а вдруг приедут сплошь евреи. Работают кинематографщики и фотографы. Сходим по мосткам. Долго разбираемся в багаже. Долго ждем, пока все выгрузят с парохода – часа два. Наконец садимся в желтые такси и, подскакивая и ударяясь головой о крышу кареты – ухабы, лужи, рытвины, – подъезжаю к дому, где буду жить. Весь тротуар перед

подъездом дома – сплошная громадная мусорная куча, покрытая тающим снегом. Торчит из кучи железная кровать, торчат ножки сломанного стула, жестянки от консервов, картонки, башмаки, бутылки, банки. Ветер разносит целые кипы бумаги. Нога попадает в сугроб, из сугроба в лужу. Весело скалят зубы черные портье, добродушно и услужливо схватывают вещи из такси шофера. С помощью портье на просторной площадке лифта на 15-20 человек поднимаюсь на 8-й этаж. Отдельная квартира в 3 комнаты с кухней-шкапом в столовой. Все удобно, чисто, светло, отлично. Чудесная ванная – душ, ванна, горячая вода, пакетики с мылом, с десяток полотенец, белье, посуда, кастрюли, кухонная посуда – все мило, все полагается при квартире. <…>

Прошло несколько дней. Побродил по улицам, побывал в театрах, посидел в кафетериях, пронесся под землей и над землей, погулял в парке, посидел в аптеке. Поднимался на 56 этаж. Все нравится, смешно, пока не скучно. Занятны контрасты, невозможные в Европе. Спустился – не спустился, а слетел – с 56 этажа на экспресс-лифте, вышел на улицу – и полетел носом в снежный и мусорный сугроб. Поднимался на лифте с какими-то двумя плохо одетыми замарашками-девчонками и пятью солидными джентльменами – и все джентльмены стояли в лифте с обнаженными перед этими девчонками головами, сняв свои котелки. А на следующий день прочел в газете, сам этого не видал, что какой-то джентльмен избил палкой какую-то леди, приняв ее за проститутку, которая будто бы подмигнула его сыну, и на суде был оправ-дан. Какое-то повальное добродушие, вежливость, мягкость в обращении, отсутствие нервности и раздражительности везде – на улицах, в трамваях, в театрах, и вдруг – отчаянный скандал в театре, оттого что негр захотел сесть в партере в первых рядах. А какие драки, какой мордобой – при этом добродушии и мягкости. Какая жуть была в театре нашем, к счастью, не во время спектакля, а днем, во время пристановки декораций, когда театральные рабочие начали драться в четыре пары на сцене, а потом, сняв пиджаки, выкатились на улицу и на глазах у публики и полисменов до потери сознания избивали друг друга. Одних, раскровавленных, втащили в театр, и они в бутафории лежали до вечера, другие, тоже окровавленные, подвязали чистыми платками зубы и скулы и продолжали работать. Между прочим, у всех рабочих наших, я видел, чистые воротнички, чистые костюмы, отличная обувь. У театральных рабочих у многих свои собственные автомобили, и не только форды, свои моторные лодки и даже собственные дачи. <…>

Публикация Марии ЛЬВОВОЙ

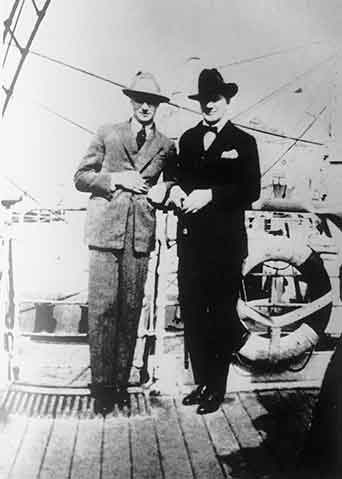

- Василий Качалов с сыном Вадимом Шверубовичем перед отплытием в Америку