Продолжение. Начало см. – “ЭС”, №№ 9, 11, 2020.

После первой поездки на БАМ кафедра кинодраматургии рекомендовала мне написать подробнее о строителях, подумать о сценарии документального и игрового фильма. ВГИК снова послал меня на БАМ. И я снова все лето слонялась по сопкам, по заброшенным поселкам, где не ступала нога строителя, и изучала лагеря. Старые, заброшенные, и новые, с транспарантом над воротами “На свободу с чистой совестью”. Он мне очень помог потом при разводах. Я вплотную рассмотрела лагеря с вертолета, на котором много летала по трассе, и получила ответ на мучивший меня вопрос, – почему зэка не бежали. Я увидела, что бежать было некуда – вечная мерзлота и лютый холод зимой, а летом – болото. Я задумалась, что можно снять об этом. На дворе стоял 1975 год, и оставалось всего 10 лет до апрельского Пленума ЦК 1985 года, на котором Горбачев произнес магическое слово “гласность”. Я села писать. Это был сценарий биографии писателя Варлама Шаламова. И в 1989 году объединение “Экран” приняло его к производству.

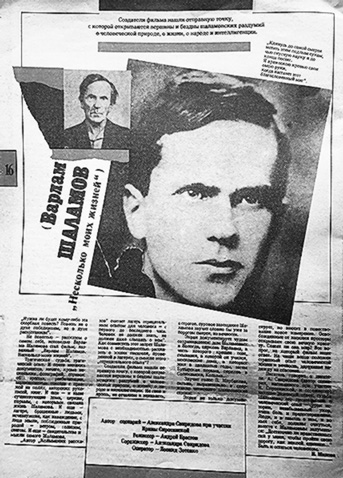

“Несколько моих жизней” – так Шаламов решил однажды назвать свою биографию. Начал писать, но оборвал повествование на пятой странице. Думаю, ему самому в ту пору было не очень ясно, что его литература была его биографией. В середине восьмидесятых годов прошлого века она занимала угол кабинета замдиректора ЦГАЛИ, где пряталась в картонных коробках. О том, что эта проза однажды будет издана в СССР, можно было только мечтать. С невероятными жесткими и беспощадными “Колымскими рассказами” В.Шаламова я была знакома на слух: их старательно артикулировали хорошие голоса на запрещенных радиостанциях. Представить, что однажды государство даст деньги на съемки фильма о Колыме, мог только сумасшедший. Но чудо произошло. “Чтоб они, суки, знали…” – назвала я сценарий по мотивам биографии и “Колымских рассказов” Варлама Шаламова. Из фрагментов разрозненных текстов писателя, которого только начали печатать журналы, я сложила предсмертный монолог-исповедь о страшном опыте писателя. Ту самую попытку биографии, которую Шаламов забросил. Его размышление о двух формах бытия Поэта – в реальности и творчестве. О двух видах Колымы – реальной, из снега и льда, на которой двадцать лет проживало его тщедушное тело, и мифологической, величественной, как царство Аида, воспетой им в стихах и прозе во всю мощь его неотмирного дара и духа.

“Замените название” – первое, что потребовала сделать редактор накануне худсовета, где решалась судьба проекта. Я, которая прежде всегда упорствовала, и не меняла ни запятой, на сей раз выбрала согласиться на все, лишь бы фильм состоялся. “Несколько моих жизней” – нашла я другую строку у В.Шаламова. Второе, что потребовали убрать из сценария, – фигуру А.Солженцына. Сначала потому, что он в ту пору был “враг народа”, а ближе к окончанию работы над фильмом – потому что друг. У меня ему отводилась небольшая, но достаточно нелицеприятная роль в судьбе Шаламова. Я убрала все, что просили.

Кто привел на студию режиссера-третьекурсника А.Ерастова, не знаю, но по весне 1990-го мы начали снимать. Все было непросто на каждом этапе, но главное сбылось: блистательный оператор Леонид Зотенко обеспечил выразительную картинку, и на экране возникла заснеженная Колыма, которой до той поры никто толком и не видел. Ассистенты отбирали кадры кинохроники от середины тридцатых, когда началось освоение Колымы, до середины пятидесятых – “великого сдоха” Сталина и времени освобождения Шаламова из колымского плена. Черно-белые кадры передавали скупость, нищету и ужас реального пейзажа Колымы, где Шаламов провел полтора десятка лет, а заснеженные просторы, снятые в цвете с вертолета, позволяли воссоздать опоэтизированную Колыму. Ту, которая впечаталась в память поэта. Основная нагрузка ложилась на закадровый комментарий. По законам тех лет, дикторский текст начитывали дежурные дикторы. И сумму гонорара – 50 рублей – помню по сей день. На запись отводилась одна смена – восемь часов аппаратной. Через друзей я вышла на прекрасного актера МХАТа Петра Щербакова. Приехала к нему домой и честно призналась, что денег за эту работу не заплатят. Слова “Шаламов” он не знал. Царственно согласился просмотреть дикторский текст, который я привезла ему. Дело было вечером, а среди ночи он закончил читать. Позвонил мне и плакал в трубку. Он впервые читал прозу Шаламова… Сказал, что готов на все. Приехал в Останкино в час назначенный и создал шедевр. Одним голосом и ушибленным сердцем он создал абсолютную иллюзию присутствия Варлама Шаламова.

Не обошлось без конфликтов. Мне удалось отстранить от работы режиссера-третьекурсника, добиться увеличения сроков монтажа и восстановить против себя всех, включая монтажера и музредактора. Одна И.Сиротинская осталась на моей баррикаде и была согласна с моим видением истории. Я монтировала одна днями и ночами, не зная, “какое, милые, у нас тысячелетье на дворе”. И, наконец, закончила и сдала картину. В кадре были реальные камни – города и дома, где Шаламов родился-учился-сидел-писал-жил. Вологда, Москва, Колыма, снова – Москва, поселок Решетниково. А за кадром звучал его – шаламовский – текст, сложенный мною из множества его рассказов. Сшитая из лоскутов биография великого страдальца, прозаика и поэта.

18 августа 1990 года в Останкино состоялся худсовет по приему картины. Шли на экране картинки. Красивые – белый снег, снятый с вертолета в Вологде и на Колыме. И за кадром – звучали страшные слова Шаламова о том, как уничтожали людей в советских лагерях. Реквиемом по всем убиенным я выбрала “Адажио” Альбинони, дабы ни одной нотой не пересечься с традиционными похоронными маршами памяти усопших генсеков. Под музыку Альбинони открылся белый кадр занесенной снегом похоронной процессии с гробом писателя и плавно сменился снежной пустыней Колымы… Когда в просмотровом зале зажегся свет, все плакали. Оператор, монтажеры. Многим не хватило “посадочных” мест, и они стояли вдоль стен, хлюпая носами.

“А что ж такое вялое название? – с едва заметной иронией спросил, поднявшись, неизвестный мне рослый мужчина в темном костюме. – “Несколько моих жизней”. Такого невыразительного названия не может быть, когда вы так всех ненавидите”.

“Сценарий назывался “Чтоб они, суки, знали…” – ответила я. – Меня попросили название заменить. Если позволите, я готова вернуться к моему варианту. Титры друзья сделают мне немедленно”.

Тишина стояла в зале каменная.

“Не надо, – помедлив, словно поразмыслив, сказал Начальник. – Вы не будете вносить поправки?” – как само собой разумеющееся уточнил он на всякий случай. Уже прозвучало, что картину закроют.

“Конечно, нет. Пусть лежит такая, как есть, – сказала я. – Вас не будет, меня не будет, а картина – останется”.

Он посмотрел на меня с холодным интересом, как смотрят рыбы на птиц сквозь толщу воды. Я никогда не узнала, кто он. А картину положили на “полку”. Как объяснили мне редактора, о лагерях можно было говорить как о проклятом прошлом, которое кануло, а у меня – устами Шаламова – звучала рефреном мысль о том, что любой расстрел тридцать седьмого может быть повторен.

Союз кинематографистов СССР велел подать документы для приема. Было много желающих рекомендовать меня, но я пошла к тем, кто поддерживал меня со студенческих лет. Патриарх советской кинодраматургии Евгений Габрилович, светлая ему память, написал очень личное письмо. И критик Майя Туровская. Как гласит легенда, это был единственный случай в истории Комиссии кинодраматургии СК, когда драматурги проголосовали единогласно, что делает им честь. Как рассказала потом член комиссии, прекрасная писательница Надя Кожушаная, первым поднял и держал руку “за”, покуда зачитывали мой послужной список, известный кинодраматург Валерий Фрид, отсидевший много лет в лагерях на Колыме.

Только после провала путча 1991 года – глубокой ночью картину, наконец, рискнули показать по Первому каналу. Петр Щербаков увидел ее, позвонил мне и с пафосом произнес в трубку известное: “Если вам нужна моя жизнь – придите и возьмите ее”.

Рассмеялся, уточнил, что жизнь – это, конечно, образ, но, если когда-нибудь еще я буду делать что-нибудь – игровое или документальное, – он готов работать со мной без денег. И рассказал, как звонили ему друзья среди ночи и поздравляли с этой работой. Мы уговорились свидеться. Увы: увидела я его в гробу. На сцене МХАТа. Он скоропостижно скончался дома после спектакля.

А картина снова пропала с экрана.

Меня не раз спрашивали, как возник интерес к Шаламову. Признаюсь: не было у меня интереса. Была Украина, маленький южный город, заросший акацией, август пятьдесят первого. Я появилась на свет в чудом уцелевшей после войны семье и лет до пяти жила в благости неведения. У меня была самая лучшая бабушка, за которую можно спрятаться, если за тобой гонятся, и которая вылечит, если что-то болит. В соседнем городе был папа, который слал телеграммы на красивых бланках с цветами. И ветром вокруг кружилась самая красивая на свете мама. Такая красивая, что на нее было больно смотреть, как на солнце. Ее было видно издалека, как пожарную каланчу у базара – такая высокая. С вьющимися каштановыми волосами, тонким профилем, горделивой осанкой и царственной походкой. К ней у меня был интерес: где она, куда ушла, когда придет. Мама тоже лечила больных, но не ласково, как бабушка, а строго. И длинные красивые ее пальцы были холодными, а бабины – теплыми даже зимой.

Мир вокруг был понятным, состоял из травы и деревьев, птиц на ветках, кошек под ногами, собак в подворотнях, и лошадей, что, цокая копытами, тащили телеги по булыжной мостовой. Когда настало время идти в школу, город зашелестел, как крона акации в дождь, – все зашептались, и два новых слова вторглись в быт: “Двадцатый съезд”. Кто-то входил в нашу маленькую квартиру, брал какую-то книгу, какую-то оставлял. Бабушка заваривала из муки клейстер, подклеивала рассыпавшуюся газету, в которой все что-то читали. Кто-то всхлипывал, кто-то плакал. Потом бабушка стала дважды проверять, заперла ли дверь. Прислушиваться к маминым шагам, когда та поздно возвращалась домой. А потом и вовсе они стали поднимать тяжелый чугунный болт, висевший в углу в коридоре еще “с погромов”, как говорила бабушка, и накидывать его на ночь на крюк, запирая дверь изнутри. А в переулках слева и справа от нашего квартала появились новые люди. Разные, но с одинаково белесыми лицами и жадными цепкими глазами. Сосед Колюня окликнул меня, когда я шла с маленьким бидончиком к цистерне за молоком, и важно представил “брательнику”. Тот придирчиво оглядел меня, спросил, где батя, выслушал, что он с нами не живет, и одобрительно кивнул. А дальше другие пацаны расхвастались другими “брательниками”, что “откинулись” с зоны, и улица разделилась: одни обступали брательников, слушали их рассказы, другие, убыстряя шаги, проходили мимо. Пацаны брательниками гордились. Они умели то, чего не умел никто, и учили нас: играть пустыми руками в тюремное “очко”, или в “ножичек”, когда описывали круг на земле, делили пополам на твое-мое, и так мастерски бросали в кружочек нож, что все “твое” отрезалось по ломтику и становилось “мое”. Учили кидать и нас: из положения сидя, потом – с колена, потом – с высоты полного роста. Учили делать финки из осколков пилы, а из цветных зубных щеток – наборные рукоятки. Никогда я не гордилась собой больше, чем в день, когда попала финкой в мишень на заборе, и не было выше похвалы, чем одобрение старого урки. Потом по городу прокатилась волна грабежей и убийств, и брательников с финками, фиксами, татуировками у пацанов не стало. Не стало и многих пацанов. А потом в сумерках кто-то стукнул в наше окно, мама спросила: “Кто там?”, открыла дверь, вскрикнула и ухватилась за дверной косяк, чтобы устоять. На пороге стояла красивая женщина. Одного с мамой роста и на одно лицо. Только волосы у нее не вились, а лежали гладко и были белыми. Да сухая бледная кожа на щеках, как у брательников. От нее разило табаком, как от них, а стоило ей улыбнуться, как блеснул во рту железный зуб. Это была мамина довоенная подруга Лёля.

Они родились в одном городе в один день одного года. Вместе пошли в школу, вместе закончили ее. На рассвете после выпускного пришли с Днепра и услыхали “война”. Обе остались в городе, обе стали подпольщицами. Моей – “повезло”, как сказала Лёля: ее арестовало гестапо, а Лёле – нет: ее взяли свои, когда освободили город. И обвинили в том, что она выдала подпольщиков. Вместе с полицаями и гестаповцами осудили по страшной 58 статье пункт а – “измена Родине” – и сослали на Колыму. Она выжила там, осталась после освобождения медсестрой в Сусумане, и вот – впервые приехала в отпуск.

Лёля не знала, кто помнит ее в Херсоне, кто верит, что не выдавала она никого. Мама и бабушка мои верили, и Лёля осталась у нас ночевать. Я смотрела на них и выискивала, что у них разного – словно боялась наутро не узнать, какая из них – моя. А ночью, когда бабушка ушла на дежурство в военный госпиталь, что был через дорогу напротив нашего дома, меня уложили спать, и мама с Лёлей начали шептаться.

Сколько им было в том пятьдесят восьмом? Едва перевалило за тридцать. Они тихо рассказывали друг другу, как их убивали. Мама распалялась и жарко шептала, как ее пытали, как полицай спросил на допросе, знакома ли она с Грицем. Она сказала “нет”, а он положил перед ней фото, где они с Грицем стояли рядом зимой, и она не узнала себя в детской шапке.

“Соврала”, – сказал полицай, ударил кулаком в лицо, она увернулась, он попал по уху, и она оглохла. Кто бил ее дальше – не видела. Не чувствовала, как упала. Пришла в себя, когда на нее вылили ведро воды. Поняла, что слышала, как волокли ее из той комнаты, где допрашивали, туда, где она лежала теперь на цементном полу. Над ней склонилась женщина-врач.

“Я узнала ее! – шептала мама. – Она до войны бывала у нас в доме”. “Ничего, до смерти – доживешь”, – сказала она.

“Повезло, – спокойно протянула Лёля, затягиваясь папиросой. – Тебя все-таки фрицы пытали, а меня – свои”.

“Да какие фрицы? – протестовала мама. – Полицаи”.

“А меня – наши. Освободители”, – иронично тянула Лёля.

Я боялась дышать: вдруг услышат, что не сплю? Но они забыли о моем существовании. Я, наконец, устала, заснула, но они стали чиркать спичками, а потом вообще зажгли свечу в баночке из-под сметаны, что стоила три копейки, когда я сдавала посуду. Комната озарилась, и они – две красавицы в самодельных ночнушках, принялись стаскивать их то с одного плеча, то с другого, чтоб показать друг другу шрамы, оставшиеся после пыток. У мамы на груди, и у Лёли на груди, у мамы – на правой, у Лёли – на левой. Они изумленно разглядывали одинаковые шрамы на теле друг друга. И если бы не две черные всклокоченные тени на потолке, можно было подумать, что в комнате сидела одна мама, но перед огромным зеркалом.

Утром с закрытыми глазами я шла в школу. Досыпала там на задней парте, а ночью снова слушала. Новые слова: Колыма, Магадан, Сусуман. В последнем Лёля работала в “больничке”, как она говорила. Уже “вольняшкой”, но хотела реабилитироваться, чтоб вернуться в родной город – на юге, а не гнить там на мерзлоте. Жалко было только людей, которых она встретила там. Ее прокуренный голос мягчел, и она с любовью говорила о начальнице Тосечке, которой надо обязательно купить гипюровую кофточку, и о каком-то медбрате – Лёля нараспев читала его стихи, и в них выл ветер. Звали медбрата Шаламов, но я не запомнила это слово.

Лёля уехала и через год приехала снова. Снова в отпуск. Снова к нам. Искала свое “дело” в Херсонском суде, чтобы подать на реабилитацию. Не для себя – для сына старалась. Славик на Колыме страдал от того, что его не приняли в пионеры как сына врага народа. Лёля ходила “по инстанциям”. Мы с мамой ждали ее у суда, где, наконец, нашли ее дело. Лёля вышла и прошла мимо нас. Я видела ее остановившиеся глаза. Так выглядит циферблат без стрелок: вроде часы, но время не показывают. Лёлины ноги вели ее к нам в дом. Там она курила, кашляла, харкала, а ночью сказала, что в деле написано, что ее обвинили “на основании свидетельских показаний подпольщиков”.

“Да никаких подпольщиков в ту пору в помине не было, – возмутилась мама. – Нас всех уже взяли к тому времени”.

Мне было лет одиннадцать-двенадцать. Я встала утром и сказала им, что я давно подслушиваю, в школу не пойду, а пойду с Лёлей к подпольщикам и каждого попрошу написать на бумажке, что он не говорил, что она его выдала. Мать моя онемела, а у Лёли блеснули глаза. В них затикало, и они снова стали показывать время. Она закурила, спряталась в облако дыма, а когда вынырнула из него, кивнула: “Пошли”.

Мама написала нам адреса. Мы шли пешком по нашему маленькому зеленому городу. Я толкала калитки палисадников, стучала в окно и в двери. И отступала, когда открывали. Смотрела издали, как они впивались друг в друга глазами, узнавали-не узнавали, как восклицали что-то нечленораздельное, дергали кадыками, сглатывая рыдание, всхлипывали, неуклюже обнимались, как безрукие, и одинаково смахивали слезы тыльной стороной ладони.

Все написали, что надо, и Лёлю реабилитировали. Не сразу, конечно. Но она вернулась с Колымы, привезла своего Славика, и он успел стать комсомольцем. Меня она называла “дите”, и хвасталась:

“Вот оно – дите, что все это придумало”.

Лёле дали статус участника войны и квартиру в новой многоэтажке на окраине. Она и рассказала мне о Колыме.

Я окончила школу, уехала из южного города учиться в Москву. А когда в “Посеве” вышел “Архипелаг ГУЛаг“, неделю не ходила на занятия – читала. Потом села в поезд “Москва – Николаев” и через сутки допрашивала Лёлю с конспектом в руках:

“Это правда?”.

Леля курила и молча кивала. Последнее, что я спросила, был эпиграф – о том, что на Колыме нашли мамонта и его мясо оказалось съедобным.

“Да, – улыбнулась Леля. – Только варить надо было долго”.

“Ты знала людей, что его ели?” – недоверчиво уточнила я.

“Я его ела, – ткнула изуродованным артритом пальцем себе в грудь Лёля. – А из бивня наши хлопцы, – вспомнила она, и глаза ее весело блеснули, – смотри, что могли”.

Она вскочила и принялась рыться в коробках из-под печенья, где хранила нитки-иголки.

“Вот”, – извлекла она кусок бивня мамонта, похожий на брелок для ключа. На нем был вырезан эвенк с рыбиной на руках. – “Мы за такую красоту, знаешь, сколько могли хлеба выменять?!” – зажмурилась она, вспомнив былое богатство. “Держи”, – решительно протянула она мне колымскую нэцкэ.

Я зажала осколок бивня в кулаке. Так он и хранится у меня в коробке с драгоценностями – маленькой печаткой прадеда, где под снопом пшеницы вырезана в сердолике его фамилия с буквой ять на конце; пуговкой с двуглавым орлом с гимназической тужурки деда и обручальным кольцом мамы.

Я сделала с режиссером Борисом Аблыниным мультфильм “Про мамонтенка”, которому выпало родиться в пору, когда надвигался ледник. Художник-постановщик картины Нина Виноградова в поисках образа Мамонтенка остановила свой выбор на лице моего годовалого сына. Он уже бегал, когда фильм вышел в прокат. Я приехала в отпуск в свой южный город. Лёля долго наряжалась на премьеру в кинотеатр “Пионер”, что в конце Суворовской, где села с моим сыном на руках в самой середине ряда в центральном проходе. Терпеливо ждала, когда погаснет свет и на экране покажут фильм о ней, о ее Колыме.

Фильма о Шаламове Лёля не увидела: рак. Угасала она, мужественно принимая страдания: худела, таяла, как свеча, но не жаловалась. Радовалась, что умирает в своей постели. Так и отошла. Мама моя умерла от того же рака пару лет спустя. А я долго не могла понять, зачем Создатель сотворил таких похожих девочек, которым выпало пройти через страшные жернова. Потом увидела фильм Кшиштофа Кесьлевского “Двойная жизнь Вероники”, в котором юноша, создатель кукольного театра, делал кукол. Каждой – по две, на случай если одна сломается во время спектакля. “Они очень хрупкие”, – пояснял он. Думаю, Создатель поступил так же, дав жизнь двум девочкам. Но они не сломались. Обе выстояли, остались людьми. Мир их памяти. Мои рассказы о них – только “пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей”, как называл это Варлам Шаламов.

Продолжение следует

Александра СВИРИДОВА

«Экран и сцена»

№ 12 за 2020 год.