Работали они по соседству: старший – в театре имени Моссовета, младший – в театре Сатиры, оба стали первыми актерами своих театров. И все складывалось чрезвычайно успешно: их не обошла слава, их постоянно снимали в кино, к ним относились с уважением и любовью. Да и с достатком все было в порядке. Казалось бы, все хорошо. Но, однако… то ли русскому актеру, как полагал Островский, жизненная удача вредна. То ли у советского актера профессиональная удача и не могла быть сколько-нибудь полной.

Одна роль Плятта

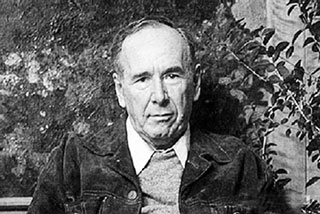

Сколько ролей сыграл за свою жизнь Ростислав Плятт? Думаю, он и сам этого не помнил. А сколько хороших ролей? Тоже немало – и в театре, и в кино, и в 40-е, и в 70-е годы. Ростислав Янович играл очень охотно, с полной ответственностью относясь ко всему, что делал на театральной сцене и что показывал на киноэкране, но при этом не выходил за границы ни давно сложившегося амплуа, ни давно определившейся манеры. Он любил играть острохарактерные роли, с гримом на лице, в парике на голове и выразительными интонациями в голосе. Характерные роли, похожие на книжные иллюстрации в переводных романах, Диккенса или Стивенсона. Но чаще всего играл он интеллигентов, и играл тоже в высшей степени интеллигентно. Никаких вольностей – ни в трактовках, ни в способах существования на сцене и на экране, никакой дерзкой игры, никаких дерзких мыслей. Всенародную славу принесла Плятту роль пастора Шлага в телесериале “Семнадцать мгновений весны” – тут все сошлось: и мягкое человеческое обаяние Плятта, и непоказное мужество его персонажа, и вызывавшее страх за него несходство с теми супермужчинами, которые его окружали. Может быть, лучшим эпизодом Плятта-киноактера за многие годы оказался тот эпизод, где пастор впервые в жизни встает на лыжи. Плятт играл простодушие, играл твердость, играл старого человека, вечерами музицирующего на органе. И по стойкому убеждению самого немолодого актера, именно людям, воспитанным на фугах Баха, будет легче, чем другим, достойно встретить трудные мгновения своей жизни.

Но старые московские театралы знали и другого Плятта – актера-виртуоза, актера-насмешника, даже актера-хулигана. В 1946 году он сыграл роль в спектакле “Госпожа министерша”, одном из лучших спектаклей Юрия Завадского, многолетнего руководителя театра имени Моссовета, – одном из лучших и самом смелом. Пьеса Бранислава Нушича рассказывала о новых правителях буржуазной (дотитовской) Югославии, поднявшихся из низов, – и даже не о самих правителях, а об их женах. Живку, жену такого новоиспеченного министра, к тому же министра иностранных дел, играла Вера Марецкая, многолетняя партнерша Плятта. А Плятт играл остроумно придуманную Нушичем роль доктора Нинковича, официального постоянного любовника каждой из министерш, сохраняющего свою приватную должность при любой смене кабинета. Это было очень смешно и очень злободневно. Такие вульгарные провинциалки с претензиями на аристократизм встречались на каждом углу, Марецкая лишь обозначила, что ее героиня не столько невежественна, сколько наивна, – это вообще было любимой краской умнейшей Веры Петровны. А Плятт прямо-таки купался в своей роли. Это был невероятный денди и невероятный болван. Безбожно грассируя, он произносил слово “курррить”, и еще более приторно слово “любёвник”, – потом это стало повторяться веселыми москвичами. Нинкович в пьесе не просто Нинкович, но доктор Нинкович, доктор философии или доктор права, и Плятт не забывал об этой подробности: его герой – очень важный господин, и урок с министершей он проводил как семинар или чтение лекции, лекции хорошего тона. Само воплощение хорошего тона, Нинкович-Плятт показывал, как надо сидеть, как надо садиться, как надо вставать, как кланяться при расставании, как кланяться при встрече. И он сгибался прямо-таки пополам, словно живой шлагбаум, в ошеломляюще восторженном, ошеломляюще лакейском поклоне. Такой острой пластической игры в нашем театре тех лет не демонстрировал никто. Да и сам Плятт больше ничего подобного не позволял себе на сцене Театра имени Моссовета.

Дело в том, что театр этот незадолго до войны был на несколько дней закрыт, Завадский – и тоже на несколько дней – был задержан, и лишь стараниями Марецкой, только что сыгравшей в популярном фильме “Член правительства” (“… и я, простая русская баба, мужем битая…” и т.д., в детстве Марецкая воспитывалась француженкой-гувернанткой), все как-то обошлось. Закрытие было заменено на высылку, и Театр Моссовета перевели из Москвы в Ростов, где он провел какое-то время. Потом вернули, но страх никуда не исчез, постоянно давал о себе знать, особенно после начавшейся в 1949 году компании против космополитизма, засилья зарубежных пьес, сомнительного юмора и нереалистической игровой манеры. И Юрий Александрович Завадский (для близких Юашенька) стал всего бояться. Он, любимый ученик Вахтангова и один из любимых актеров Станиславского, первый Калаф в вахтанговской “Принцессе Турандот” и первый граф Альмавива в знаменитом спектакле Станиславского “Женитьба Фигаро”, начал ставить Софронова и Суркова, двух погромщиков, невежественных драмоделов, и стремился, говоря на мхатовском жаргоне, “утишить” слишком громкую игру Марецкой и слишком дерзкую игру Плятта. О ссорах с Раневской (непонятно, как там, в Театре Моссовета, оказавшейся) было хорошо известно. Плятт, человек бесконфликтный, покладистый и вместе с тем мудрый, в споры с Завадским никогда не вступал и за свои актерские права никогда не боролся. Он честно играл предложенный репертуар, достаточно безобидный, достаточно сентиментальный. И лишь те, кто был с ним близко знаком, понимали, какую жертву он приносит единственному своему театру.

Я не был с ним близко знаком и никогда не говорил с ним о спектаклях. При редких встречах мы говорили о Михаиле Тале. Плятт был страстным поклонником гениального шахматиста, быстро сгоревшего, недолго, всего лишь год посидевшего на шахматном троне. Но в борьбе за титул чемпиона мира Таль в блистательном стиле всех побе-дил – и восходящего Фишера, и непобедимого Ботвинника, и побеждавшего Ботвинника Смыс-лова. Все трое олицетворяли собой шахматную науку, шахматную истину, суровую шахматную справедливость. А Таль всему этому противопоставлял комбинацию, то есть нарушение непререкаемой логики, непреложных законов, даже ненарушимой справедливости – во имя чего-то большего, а именно – свободы. Он позволял себе то, что обычный, нормальный, скованный высокими обязательствами человек позволить себе не может. Я думаю, что Ростислав Янович Плятт, раз в жизни, в 1946 году, сыграв Нинковича и приблизительно в течение года считавшийся актерским чемпионом, ценил в шахматном чемпионе именно это – как, впрочем, и многие люди на нашей планете.

Один час Миронова

Когда хоронили Андрея, на площади перед Театром Сатиры собралась огромная толпа, на лицах многих молодых и не очень молодых женщин были видны слезы, а в глазах многих мужчин читался безмолвный вопрос: Почему не обследовали? Почему недоглядели? Как такое могло случиться? Ответа никто не знал, хотя некое подобие ответа мог бы дать я, если бы решился.

За год до того я находился в штате сотрудников Института философии, куда попал ненадолго и совершенно случайно, переводом из Института конкретных социологических исследований (ИКСИ), где работал в отделе искусства, пока и отдел, и весь институт не подвергся разгрому. Как мне объяснили вполне откровенно, институту философии нужен не я, а моя ставка, в обмен на трехмесячное фактическое безделье. Но чтобы не выглядеть совсем некрасиво, я решил стать на секторе тем, что тогда называлось культоргом: начал приглашать знакомых и не очень хорошо знакомых артистов. Первым, кому я позвонил, был Андрей, он тут же согласился. Сказал, что приедет незадолго до 5 часов дня, с программой на один час, с партнером Александром Ширвиндтом и с пианисткой. Но, повторил он твердо, только на один час, потому что в тот же вечер “у нас спектакль, и нам нужно время, от 6-ти до 7-ми, чтобы войти в роль, как учил Константин Сергеевич Станиславский”. Так и решили.

В назначенный день, ровно за четверть часа до 5-ти, они, Миронов, Ширвиндт и пианистка, приехали на двух машинах. Миронов быстро переоделся, Ширвиндт остался в том, в чем был, пианистка поправила прическу, и в 5 часов все началось. Сразу выяснилось, что лидировал Миронов. Он был в ударе. Он играл, пел, танцевал, показал весь свой жанровый диапазон – драматический монолог из последнего акта “Женитьбы Фигаро” (единственного блестящего спектакля театра), пародийный монолог одесского куплетиста (изящная и очень смешная концертная миниатюра артиста), легкомысленные монологи из популярных музыкально-комедийных кинофильмов. Монолог Фигаро был произнесен со страстью и очень всерьез, дерзкий монолог Бомарше, полный у Миронова горечи и азарта. Горечь по поводу несправедливости жизни, в которой неталантливые господствуют, а талантливые вынуждены им подчиняться. Азарт – от возможности всех их обыграть, красиво переиграть на территории, которую они заняли не по праву. Эти две краски – скрытой горечи и неприкрытого азарта – были вообще едва ли не самыми яркими красками на артистической палитре серьезного Миронова, Миронова в немногих, выпавших на его долю содержательных спектаклях. Я называю его серьезным потому, что был еще – и очень любим многими зрителями – Миронов обаятельный, несерьезный, виртуоз куплетов и песенок-шансонеток, в одной из которых, как помнится, он увлекательно-небрежно перечис-лял женские имена: Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, своеобразный донжуанский список жизнерадостного волокиты, беспечного Дон Жуана – конечно не из великой оперы Моцарта, а из киномю зикла или кинооперетты. И тут слились уже две другие краски Миронова, счастливо соединились два его амплуа – первого любовника и простака, две маски, одинаково шедшие лицу премьера Театра Сатиры. Почему это так нравилось, так пришлось ко двору? Потому что было уместно и даже необходимо. Миронов олицетворял собой короткое время беспечности, пришедшее к нам, посетившее многих из нас, блаженное время беспечности, когда актеру разрешалось не быть учителем жизни, а зрителям – не ждать от него прописей и разгадок смыс-ла жизни, когда искусство сбросило с себя тяжелые вериги скучных и омертвелых моральных догм и ощутило свою природную легкость. Даже, странно сказать, природную легковесность. И, во всяком случае, в танцующем интеллигентном Миронове, сыне интеллигентной мамы и интеллигентного отца, можно было усмотреть неожиданное родство с далеким предшественниками – бесстрашными и беспечными канатными плясунами.

И все это приходило на ум, пока Миронов пел и танцевал, поражая зал – конференц-зал Института философии, где собрались философы, сразу много философов, представителей самой отвлеченной и самой умной науки. Каждый номер проходил на ура, с каждым номером Миронов повышал градус своей работы. Видно было, что он не хочет и не может остановиться. Но ровно в 6 Ширвиндт подал какой-то знак, и Миронов, как Золушка в полночь на балу, тут же исчез, а я медленно пошел вслед за ним в комнату, где он раздевался. То, что я увидел, поразило меня: Миронов ничком лежал на столе, без одежды, без сил и без признаков жизни. И это не было “релаксацией”, о которой уже знали некоторые образованные актеры. Это был полуобморок, на опасной грани. Потом Миронов пришел в себя, быстро оделся и заторопился: впереди спектакль, “надо войти в роль – Константин Сергеевич все видит”, и Миронов помчался вниз, в наш двор, где его уже ждали остальные двое.

На следующий день я позвонил Ширвиндту, к телефону подошла его мама, и я рассказал ей, что весь институт на ушах, только и разговоров, что о вчерашнем концерте. И услышал: “О каком институте вы говорите? Дело в том, что вчера вечером Шурик и Андрюша были в четырех институтах”.

Вот так. Вот почему они так торопились. Константин Сергеевич видел все: и как Миронов четыре раза бесподобно играл, и как четыре раза он близок был к смерти. Что заставляло Андрея так тратить себя, так рисковать? Деньги? Да нет, конечно, какие деньги можно было зарабатывать у нас, да и сам Андрей, когда мы договаривались, сказал, что следует уплатить пианистке, а им с Шурой ничего не надо (хотя кое-что мне удалось раздобыть в профкоме). А может быть, злая воля Шуры – он выглядел таким подозрительно безучастным. Нет, тоже нет, Шура был товарищем, а не злым гением Андрея. В чем же тогда дело? А дело, по-видимому, в том, что великому мастеру легких комедий, сценок с куплетами и фильмов-оперетт стала обременительна – или проще сказать, обрыдла – эта самая чарующая легкость – легкость пения, легкость танца, легкость точно сделанного движения, легкость точно найденной фразировки – почти сказочная легкость существования на сцене и на экране. И возникла неодолимая потребность испытать что-то другое: то, что обрекает хорошего актера – пусть на один вечер, пусть на один час – на роль смертника, роль для избранных, роль для изгоев. В спектаклях и кинофильмах ничего подобного он не находил, кроме одного случая, когда режиссер Алексей Герман распознал в душе светлого сверхпопулярного обольстителя бессознательное влечение к черному плохому концу и снял его в своем великом фильме “Мой друг Иван Лапшин”. Не исключено, что в поисках подобных ощущений Миронов – в описанный мною вечер – и странствовал по четырем институтам.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена» № 10 за 2013 год.