В Санкт-Петербургском Государственном музее театрального и музыкального искусства открылась выставка “Страсти по Шекспиру”, посвященная 450-летнему юбилею великого поэта. На ней представлены экспонаты из фондов музея, а также из коллекций петербургских и московских театров. О выставке рассказывает один из ее устроителей – наш постоянный автор.

В Санкт-Петербургском Государственном музее театрального и музыкального искусства открылась выставка “Страсти по Шекспиру”, посвященная 450-летнему юбилею великого поэта. На ней представлены экспонаты из фондов музея, а также из коллекций петербургских и московских театров. О выставке рассказывает один из ее устроителей – наш постоянный автор.“Шекспир, и несть ему конца” – так Гете назвал свою статью о Великом Барде.

Шекспир и его шедевры относятся к разряду вечных спутников сцены. Пожалуй, не найти страны, где его театральное наследие не стало бы признанным культурным феноменом. 37 пьес, созданные за 22 года, поражают глубиной и разнообразием проблематики, не исчерпанной более, чем за 4 столетия. Этот интеллектуальный масштаб кажется несоизмеримым с возможностями стрэдфордского обывателя и второстепенного лондонского актера, автора-самоучки, озабоченного постоянным пополнением репертуара труппы, в которой он был пайщиком. Так возник образ-легенда, у которого есть имя – Вильям Шекспир, но, может быть, нет лица, так как за маской его проблемных портретов могли скрываться философ Фрэнсис Бэкон, граф Ретлэнд, да кто угодно. Версии авторства шекспировских пьес продолжают множиться, а варианты их интерпретаций бесчисленны.

Автор, переписывавший исторические хроники и старинные легенды, заимствовавший сюжеты у своих предшественников и современников, безусловно, был человеком Театра – всепоглощающего и всеобъемлющего Молоха, требующего служения и жертв. Только Театр позволял Шекспиру оставаться в гуще сиюминутной жизни и при этом налаживать “связь времен” – вплоть до сегодняшнего дня. Не случайно его Театр назывался “Глобус”: глобальные проблемы здесь выставлялись на потребу дня, и витиеватые эвфуизмы ученой драмы разбавлялись простонародной речью. Деревянное сооружение на южном берегу Темзы, возведенное отцом главного актера Ричарда Бербеджа, было открыто для всех, от вельможи до простолюдина, платившего за вход мелкую монету. А над входом красовался латинский девиз, уравнивающий всех: Totus mundus agit histrionem (Весь мир лицедействует). Выставка в музее представляет условную схему шекспировского “Глобуса”, “ложи” которого заполняют арт-объекты спектаклей разных лет: костюмы персонажей, эскизы, бутафория, фотографии.

Животрепещущая правда шекспировских образов во все времена привлекала актеров. “У него не было современных пьес, – писал о Шекспире великий советский артист Соломон Михоэлс, – но все его пьесы были максимально своевременны”. Шекспировские роли всегда были мерилом совершенства в актерской профессии.

И, конечно, катализатором наиновейшего смысла. Особое место в репертуаре всех времен и народов принадлежит трагедиям “Гамлет” (1601), “Отелло” (1604), “Король Лир” (1605). Эти пьесы некоторые исследователи даже рассматривают как “величайшую трилогию”, объединенную не сюжетом, но накалом человеческих страстей. Неслучайно в заглавных ролях этих пьес часто выступал один и тот же актер в разные периоды своей артистической карьеры. Ведущий актер “Глобуса” Ричард Бербедж был первым Гамлетом, Отелло, Лиром.

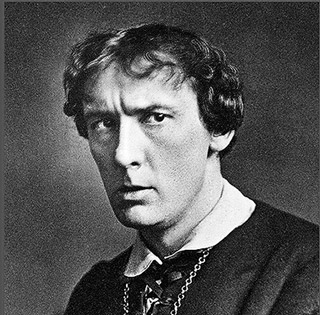

Каждый крупный исполнитель являл традицию, представлявшую свое время. И каждое следующее артистическое поколение с нею полемизировало, так как опровергалась не столько традиция, сколько само время. Причем, никакие национальные или географические преграды этой эстафете не мешали. Поэтому даже лица актеров, собранные в пространстве одной роли, репрезентируют свою эпоху и человека в ней, уже сами по себе они составляют вечную диалектику сцены.

Может быть, самое значительное место в исполнительской традиции вне английского мира занимает “русский Шекспир”. Это связано, прежде всего, с развившейся в России культурой литературного перевода, оплодотворявшей национальную драматическую поэзию. От добросовестных переводов Николая Полевого до высокой поэзии текстов Бориса Пастернака русский театр прошел огромный путь навстречу Шекспиру.

Началом этого пути был спектакль 1837 года в Петровском театре Москвы, когда на сцену вышел Павел Мочалов в роли

Началом этого пути был спектакль 1837 года в Петровском театре Москвы, когда на сцену вышел Павел Мочалов в роли

Гамлета. Портрет этого Гамлета оставил не художник, а литератор – Виссарион Белинский. Мочалов в его статье уподобляется льву, вырвавшемуся из клетки, молнии, пронзающей небеса, явлению необузданной природы, которое “при фантастическом свете театрального освещения отделялось от земли, росло и вытягивалось во все пространство…”.

Метафорический стихийный образ великого актера навсегда стал точкой отсчета для русского Гамлета, даже когда персонаж превращался в близкого публике человека. Это влияние от “противоположного” распространилось на актеров конца ХIХ – начала ХХ веков как в провинции – Николай Рыбаков, Митрофан Иванов-Козельский, Николай Россов, так и в столицах – Мамонт Дальский, Николай Ходотов. “Властителями дум” были и актеры более рациональные и мастеровитые: Василий Каратыгин, Александр Южин, Юрий Юрьев. Лирический, “бархатный” Гамлет-поэт был коронной ролью корифея Малого театра Александра Ленского. Всю жизнь как к подвигу готовились к “Гам-лету” знаменитый актер-неврастеник Павел Орленев и режиссер-новатор Всеволод Мейер-хольд. Молодой Александр Блок идентифицировал себя с Гамлетом, которого играл на любительской сцене: “Я – Гамлет. Холодеет кровь, когда плетет коварство сети…”.

Именно в Москве был совершен радикальный и непризнанный опыт покушения на избраннический удел героя Шекспира. Это сделал в 1932 году художник и режиссер Николай Акимов в Театре имени Вахтангова. Гамлет, которого здесь сыграл комик Анатолий Горюнов, был брутальным толстяком, не склонным ни к философствованию, ни к мистике героем злого фарса. “…На зрителя смотрело не мужественное строгое лицо Гамлета, но ухмыляющаяся физиономия всемирного пошляка и мещанина”, – писал критик Борис Алперс.

Акимов полемизировал с традицией гамлетовской рефлексии, возведенной далеко за пределы театральных интерпретаций к области социальных предчувствий и прозрений великим актером Михаилом Чеховым. Чехов играл Гамлета до своего отъезда за границу в 1928 году, и этот образ был тревожно памятен в театральном сообществе, так как в подтексте роли прочитывался вопрос, точнее, ответ о неприятии революционных перемен. Акимов этой опасной памяти противопоставил шутовской балаган, дерзкую переоценку и пьесы, и героя в духе эпохи, когда интригу двигали не шекспировские принцы, а зощенковские обыватели.

Гамлеты после второй мировой войны познали зло не призрачное, а очевидное, сотни раз доказанное. Так появился в 40-е годы французский Гамлет Жана-Луи Барро – тонкий юноша, опаленный войной, закаленный экзистенциальной неизбежностью противостояния. Так в 50-е в театре Охлопкова вслед за добрым сострадающим Гамлетом Евгения Самойлова на сцену вышли нетерпимые мальчики Михаила Козакова и Эдуарда Марцевича.

В 60-е на советском экране появился Гамлет Иннокентия Смоктуновского, поразивший достоинством и зрелостью трагической мысли и чуткостью к общепринятой фальши. С ним спорил молодой импульсивный Гамлет-одиночка Владимира Рецептера.

А 70-е вывели на подмостки Гамлета всей страны Владимира Высоцкого, принимавшего свою судьбу как крестный путь целого поколения. Он бросал в зал вещие стихи героя пастернаковского, охаянного на родине романа: “Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку”. Шекспир в России был больше, чем поэт.

Гамлет новейшей Александринки выдвинул протагониста современной трагедии. Здесь выбран путь акимовского “шутовства”. Трагизм этого спектакля в том, какой протагонист ему достался. Гамлет – Дмитрий Лысенков пародирует и высмеивает все на свете, включая традицию исполнения роли и вообще духовного противостояния. В осадке – диковатая кровавая распря всех со всеми и приговор миру.

Мировые образцы исполнения этой пьесы о прервавшейся связи времен также часто подвергались разнообразным метаморфозам в соответствии с эпохой. Германский гений на рубеже ХIХ–ХХ веков склонен был видеть в Гам-лете ступор разума и отстраненность от поступка – либо скептически отрицаемого, как у Йозефа Кайнца, либо непосильного для слабых, слишком тонких рук неврастеника, как у Сандро Моисси. В обоих случаях – вынужденного обстоятельствами.

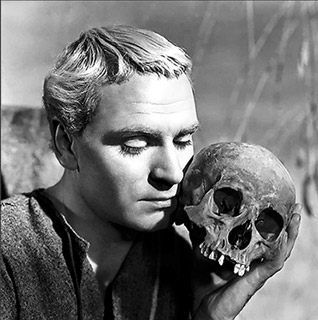

Театр Англии от просветительского баланса между чувством и разумом Дэвида Гаррика пришел к романтическому герою-индивидуалисту, делающему волевой выбор. При всей разности трактовок английские Гамлеты от Генри Ирвинга до Джона Гилгуда, Пола Скофилда, Лоуренса Оливье, вплоть до Джуда Лоу сохраняли статус романтического героя, во что бы то ни стало, и боролись со злом по своему выбору.

Белинский писал, что “каждая драма Шекспира представляет собою целый, отдельный мир, имеющий свой центр, свое солнце, около которого обращаются планеты с их спутниками”. Именно такими центрами являлись заглавные герои пьес “Отелло” и “Король Лир”. Знаменитые роли Шекспира играл чернокожий американский актер Айра Олдридж, он произвел фурор среди просвещенной русской публики 50-х годов XIX века ролью Отелло, поражая зрителей спокойной мудростью воина и царственным достоинством. Почти все западные исполнители конца XIX – начала XX веков подчеркивали расовый темперамент мавра. Так играли Отелло Сальвини и Росси. Уже в 60-е годы XX века Лоуренс Оливье подчеркивал в Отелло красоту и мощь природного человека на грани животной стихии. В 1930-е годы выдающийся актер Малого театра Александр Остужев в белых ниспадающих одеждах исключал и намек на африканскую чувственность. Это был человек на вершине культурных завоеваний эпохи.

Белинский писал, что “каждая драма Шекспира представляет собою целый, отдельный мир, имеющий свой центр, свое солнце, около которого обращаются планеты с их спутниками”. Именно такими центрами являлись заглавные герои пьес “Отелло” и “Король Лир”. Знаменитые роли Шекспира играл чернокожий американский актер Айра Олдридж, он произвел фурор среди просвещенной русской публики 50-х годов XIX века ролью Отелло, поражая зрителей спокойной мудростью воина и царственным достоинством. Почти все западные исполнители конца XIX – начала XX веков подчеркивали расовый темперамент мавра. Так играли Отелло Сальвини и Росси. Уже в 60-е годы XX века Лоуренс Оливье подчеркивал в Отелло красоту и мощь природного человека на грани животной стихии. В 1930-е годы выдающийся актер Малого театра Александр Остужев в белых ниспадающих одеждах исключал и намек на африканскую чувственность. Это был человек на вершине культурных завоеваний эпохи.

Протагонист театра Эймунтаса Някрошюса Владас Багдонас и вовсе был белым Отелло, но душа его подвергалась пытке грязной клеветой, и генерал превращался в душителя светлого идеала.

Лира играли многие выдающиеся актеры. Гаррик и неистовый Кин воплощали безумие короля, величественный Ирвинг выстраивал трагическую закономерность гибели героя. Потрясали силою чувств Росси и Сальвини. Эрнст Поссарт и Людвиг Барнай – немецкие трагики – разрабатывали натуралистические черты персонажа, уравнивая героя со зрителем. Мучительное постижение истины давалось Лиру Пола Скофилда ценою жизни.

В России “Король Лир” был впервые сыгран в Петербурге Василием Каратыгиным в его переводе. Вскоре эту роль в Москве стал играть Павел Мочалов. В 30-е годы XIX века соперничество двух Лиров, как и двух Гамлетов прев-ратилось в театральную легенду. В Лире Каратыгина преобладал рассудок, в мочаловском короле перевешивало сердце. А позднее Лир Василия Самойлова был сентиментальным капризным старцем.

Совершенно новаторской была трактовка Лира у Соломона Михоэлса в ГОСЕТе. Артист нашел особую неповторимую характерность и новую неведомую до него степень обобщения. Безбородый мыслитель, этот король не был ни сумасшедшим, ни сломленным изгоем. Он слишком уверовал в свое безусловное право человека и короля на свободу, на жизнь – право, которое подвергалось сомнению действующими лицами и пьесы, и сталинского режима. Прозрение к нему приходило перед гибелью. И его безумие становилось моментом возрождения личности. Он выбирал свое безумие и свою смерть. Гибель артиста, как и его героя, стали началом бессмертия.

Поэт Перец Маркиш писал: “В зеркало Михоэлс глядит, как в историю”.

Театр – зеркало истории, или природы – по Шекспиру. Музей хранит зыбкие отпечатки артистического воображения как вехи человеческой истории. Как память сменяющихся поколений.