Это хрестоматийное, классически театральное противостояние актерских масок – Пьеро и Арлекин, показалось мне удачно найденным, но вроде бы и не вполне уместным. Потому что один из героев этого текста, Гвоздицкий-Пьеро, заразительно танцевал канкан в веселом опереточном спектакле Михаила Левитина, а другой герой, Табаков-Арлекин, прославился идеальным исполнением роли Обломова в печальном раннем фильме Никиты Михалкова. Как же так: канканирующий Пьеро? печальный Арлекин? Но ведь на то они актеры нового времени, тут нет и не должно быть устойчивых амплуа, несменяемых масок. Актеры, если они подлинные актеры, постоянно переходят на чужую территорию, делая ее на короткое время своей, а потом возвращаются обратно. Этакие блудные сыновья актерского цеха, а может быть и наоборот – верные защитники актерского ремесла, его протейской сути. И что же произошло между ними?

Это хрестоматийное, классически театральное противостояние актерских масок – Пьеро и Арлекин, показалось мне удачно найденным, но вроде бы и не вполне уместным. Потому что один из героев этого текста, Гвоздицкий-Пьеро, заразительно танцевал канкан в веселом опереточном спектакле Михаила Левитина, а другой герой, Табаков-Арлекин, прославился идеальным исполнением роли Обломова в печальном раннем фильме Никиты Михалкова. Как же так: канканирующий Пьеро? печальный Арлекин? Но ведь на то они актеры нового времени, тут нет и не должно быть устойчивых амплуа, несменяемых масок. Актеры, если они подлинные актеры, постоянно переходят на чужую территорию, делая ее на короткое время своей, а потом возвращаются обратно. Этакие блудные сыновья актерского цеха, а может быть и наоборот – верные защитники актерского ремесла, его протейской сути. И что же произошло между ними?

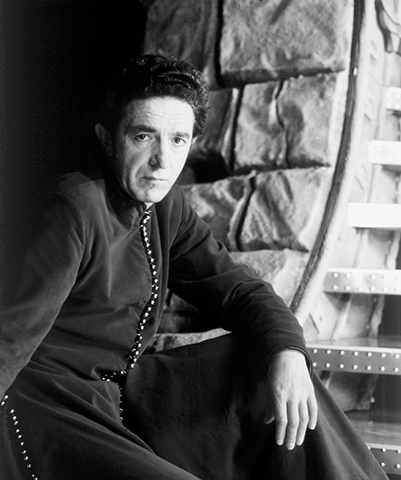

С Виктором Гвоздицким я был достаточно долго знаком и видел все его московские роли. С Олегом Табаковым почти не был знаком и всего лишь однажды перекинулся с ним несколькими словами. Было это после премьеры (или генеральной репетиции) спектакля “Сирано де Бержерак” с Гвоздицким в заглавной роли. После окончания мы, близкие друзья Виктора, собрались у него в гримуборной, чтобы его позд-равить и чтобы его подбодрить: было с чем поздравлять, и нужны были слова поддержки. Спектакль, конечно, не получился. Неизлечимо больной Олег Ефремов начал работать над ним, увлеченный неожиданной предсмертной мечтой (Ростан в Художественном театре), но ничего не успел сделать. И обычно сверх всякой нормы дисциплинированный – в профессиональном смысле – Гвоздицкий, на этот раз был явно растерян, совсем не в своей тарелке. Лишь под конец, в заключительном монологе – прощальном письме издалека (замечательный перевод поэта, бывшего лагерника, Юрия Айхенвальда), Гвоздицкий взял себя в руки и прочитал монолог с покоряющей силой. Но всю роль он, как говорится в актерской среде, не взял. И хорошо понимал это. Как и Табаков, внезапно зашедший в гримуборную посреди нашего, не слишком стройного хора. Все разом замолчали. Еще раз напомним: то был последний спектакль Олега Ефремова, бывшего вождя МХАТа, и первый спектакль для Олега Табакова в его новом качестве директора и художественного руководителя. “Ну, как Вам?” – он обратился почему-то ко мне. Я сказал, что было много хорошего, но спектакль требует тщательной доработки. “Посмотрим, посмотрим”, – произнес Олег со своей неповторимой интонацией. Ничего хорошего эти два слова не обещали. Ничего хорошего и не произошло. Спектакль не удержался, Гвоздицкий, спустя несколько сезонов, сыграв в двух постановках Николая Шейко, ушел из театра.

Что тут сказать? Случился провал, и Табаков-директор был прав, и вынужденно беспощаден. А ведь мы знаем, что значит для Табакова профессиональная солидарность, какие великолепные великодушные жесты он совершает, выручая коллег, попавших в беду: так было давно, так случается и сейчас, буквально на наших глазах, сегодняшний Табаков нисколько не изменился. Но в случае с Гвоздицким произошло нечто другое: полнейшая несовместимость двух личностей, двух разных художественных дарований. Олег всегда ощущал себя вожаком, а Виктор почти везде – чужаком, почти как у Высоцкого, который, впрочем, не был его поэтом. Его поэтами были Анненский (записал целую пластинку), Введенский (в спектакле Михаила Левитина), Арто (в спектакле Валерия Фокина по пьесе Валерия Семеновского). Он играл так называемых проклятых поэтов. Какое-то проклятье он нес и в своей собственной судьбе, так ему нередко казалось. А Табаков с молодых лет общий любимец, такова его карма, карма неизбалованного любимца. Или не слишком избалованного. Притом, что одна из лучших его ролей, повторю еще раз, роль Обломова – история мужчины, от которого горячо любимая и даже любящая его женщина все-таки уходит.

Но, разумеется, противостояние Гвоздицкого и Табакова должно быть рассмотрено и более широко, и в более специальном плане.

В конкретном плане все очевидно: мизансцена в комнате или за столом, иногда обеденном, нередко служебном; в цент-ре артист-психолог, артист-реалист, точными штрихами рисующий сценический портрет, подобный портретам русских классиков-живописцев. А вот и другой обиход, другая обстановка и мизансцена тоже другая: либо лестница, либо стена, либо окно, и другой актер, иногда психоаналитик, почти всегда сюрреалист, летающий где-то у задника, как на портретах Марка Шагала.

А в общем плане все не так очевидно. Аристократичный Гвоздицкий был ни на кого не похож, был многому чужд, и более всего актерской богеме. Он олицетворял собою некое ностальгическое сознание, даже некую ностальгическую красоту, и некоторый ностальгический тип личности. Он чувствовал себя запоздавшим. Вне всякого сомнения, он полагал, что его время, не очень давнее время театра Акимова, чуть более давнее время поэтов-обэриутов и еще более удаленное время Серебряного века, безвозвратно ушло, хотя именно туда его душа тянулась. Поэтому он так был привязан к старой актрисе Елене Владимировне Юнгер – Виктор вообще обожал старых актрис и не очень жаловал молодых, с которыми играл в спектак-лях. Елена Владимировна в свою очередь олицетворяла для него сразу все: вдова и лучшая актриса Акимова, подруга и сверстница обэриутов, дочь поэта-любителя, близкого к поэтам Серебряного века. А для Табакова прошлое, художественное, театральное прошлое, которое он глубоко уважал, существовало все-таки как некое обязательство, отчасти обуза, от чего хорошо бы как-нибудь освободиться. Демонстративный жест его жизни – изменение легендарной аббревиатуры, превращение МХАТа в МХТ. МХАТ – это легендарное, лучезарное, но все-таки музейное прошлое, МХТ – это живая современность. Слово современность – главное слово на актерском гербе Табакова, он рыцарь современности и современного искусства. Он, конечно, не один такой: театр, которому он отдал многие и лучшие годы, где он работал несколько сезонов и где был директором несколько лет, недаром так и назывался: “Современник”. И устранение буквы “А” из мхатовской аббревиатуры означало поворот от академизма в сторону неакадемичной, даже скандальной современности, лишь бы она была неподдельной. Таким стал Табаков-директор и таким был, и отчасти остается, Табаков-актер. Его знаменитая радостно-удовлетворенная улыбка в переводе на язык слов может значить примерно вот что: успел, не опоздал, попал в нужное время и в нужное место, сел в нужный вагон в отходящий поезд.

И в этой связи, отвлекаясь от нашей антитезы Гвоздицкий-Табаков, надо сказать несколько слов о другой, исторически значимой антитезе: Табаков и Ефремов, насколько же они разные, ученик и учитель. Их некое, теперь уже заочное противостояние воспроизводит в здании в Камергерском переулке великое противостояние Станиславского и Немировича-Данченко, мечтателя-теоретика и практика-реалиста, владеющего настоящим, опирающегося на настоящее – каким бы оно ни выглядело в глазах зрителей прошлых достославных сезонов. Со второй половины 20-х годов Немирович-Данченко стал решительно привлекать в театр новых советских драматургов, как несколько десятилетий спустя Табаков будет столь же решительно привлекать в театр новых отечественных режиссеров. Конечно, он следовал Немировичу. В своем недавнем (лето 2015 года) интервью “Новой газете” Табаков и сам вспоминает Немировича, называя его по-современному “менед-жером”. Вот ключевое слово, не очень-то применимое ни к Константину Сергеевичу, ни к старшему Олегу. А к младшему Олегу оно подходит. И, кстати сказать, Табаков осуществил то, что – как хочется думать – было мечтой Немировича-Данченко (у него тоже, конечно же, были мечты): жениться на молодой и красивой ученице. Марии Германовой в 1900-е годы, Алле Тарасовой в 1920-е и 1930-е, Ирине Гошевой в 1940-е. И не забудем об Ольге Баклановой, легендарной певице, отчасти ради которой был организован музыкальный театр. Ничего не получилось, семейные обстоятельства не разрешили. А Табаков был отважен и удал, женился на молодой красивой ученице Марине Зудиной и не ошибся. Он вообще редко когда совершал ошибки.

Но продолжим наше противопоставление Гвоздицкий-Табаков, они не только актеры разных эпох, но и разных школ, разных театральных традиций. Странно сказать: тут возникло старинное и вроде бы давно исчезнувшее противостояние Петербурга и Москвы – но только не мочаловских времен, а более позднее противостояние Александринки и Художественного театра. Причудливые капризы актерской судьбы это выявили наглядно: в Александринке, у Валерия Фокина, Гвоздицкий завершил свой артистический путь, свои странствия по разным городам и разным театрам; рижскому, ленинградским, московским. А Табаков пришел в Художественный театр на переломе своей собственной артистической судьбы и, хотя убрал из названия МХАТ букву А, оказался типичным, даже идеальным актером мхатовской школы. Здесь был совершенно уместным его особенный дар – естественный дар достоверности, достоверности как художественного приема, достоверности виртуозной. Что дало высокий результат не только на театральной сцене, но более всего – на экране, где этот дар безусловно необходим, и где Табаков сотворил едва ли не лучшие свои – и столь противоположные – кинороли: русского барина Обломова и нацистского спецслужбиста Шелленберга. Объединила эти разные роли предельная убедительность, абсолютная реальность. По свойствам своего дарования Табаков играл не олицетворение: обломовщину в первом случае, гитлеризм – во втором, и там, и там он показал живого и ни на кого не похожего человека. В обоих случаях то был великолепный актерский портрет, тщательно проработанный, по-разному изыс-канный и предельно точный. Словно бы списанный с реального Ильи Ильича, который, как известно, существовал только в воображении Гончарова. Табаков дал ему жизнь, сыграл его непосредственность, восторженность, обидчивость, сыграл его доброту и его добросердечие, сыграл его детскую душу. Невозможно забыть его печальную улыбку. Это был самый печальный образ, когда-либо появлявшийся на отечественном телеэкране. А о реальном Шелленберге можно судить хотя бы по его воспоминаниям, переведенным на русский язык: там есть главное, что выделил Табаков, – острый, чуждый вульгарности и чуждый какой-либо сентиментальности, холодный, тайно беспощадный ум, но нет ничего, чем наградил его актер, – нет табаковской артистичности, нет табаковского блеска. Недаром игра Табакова, как известно, привела в восторг родственников бывшего берлинского генерала, эссесовца, но все-таки не палача, и вызвало неодобрение главы советских чекистов.

А Гвоздицкий шел обратным путем, превращая конкретных персонажей в некий миф, в некое странное творение художественного гения – творение Достоевского, Гоголя, Островского, Стриндберга или Олеши. И в его манере, манере артиста буйной фантазии и острой формы, артиста новейшей эксцентрической школы, проступали знаки другого стиля – неустранимые водяные знаки классицистского театра. В его сценическом облике внезапно открывалась горделивая стать, и был весьма декламационен этот на редкость подвижный и склонный к гротес-кам артист: он умел декламировать самые прозаические монологи. Постоянный прием внезапной дикционной диверсии и таких же внезапных дикционных перепадов: звучат громкие грозные интонации и тут же прерываются интонациями тихими, жалобными, полными грусти. Владение словом, так называемая техника речи – уникальна, едва ли не старомодна. И сразу возникает долгий ряд великих предшественников, восходящий к Черкасову, а от Черкасова так даже к Каратыгину, а может быть и к Дюру, первому и незадачливому Хлестакову. Ясно, почему Гвоздицкого оценил Ефремов и не принял Табаков: Олег-старший захотел радикально обновить мхатовский актерский стиль, а Олега-младшего, при всей его терпимости к новизне, классическая или ложноклассицистская природа Гвоздицкого-актера совсем не устроила, чуть ли не отвратила.

А ведь как много общего было у них. Оба любили актерское озорство – открыто один, баловень судьбы, тайно другой, не обласканный судьбой остроумец. Оба не терпели скуки на сцене. И оба превращали сценические выступления в некое пиршество актерского ремесла – и лакомка Табаков, и “строгий юноша” (используя слово Олеши) Гвоздицкий. Они могли бы появиться на сцене вдвоем, играя Пьеро и Арлекина, – внезапно и незаметно меняясь ролями. Вот был бы постмодернизм или, переходя на модный язык, “постдраматический театр”. Но неуступчивая жизнь их развела, направила к разным целям. Табаков стал ремонтировать доставшийся ему в наследство и порядком обветшавший барский дом. Он ведь был рожден и домостроителем, и домовладельцем, а также домовым в играемой им жизненной сказке. А Гвоздицкий ушел из дома, сразу ставшего чужим и постылым. Он вообще любил уходить и был, по-видимому, обречен на бездомность, трагик и комик в одном лице, Геннадий Несчастливцев и Аркашка Счастливцев, встретившиеся на большой жизненной дороге. В барском особняке – ни у Табакова в Москве, ни когда-то у Товстоногова в Ленинграде – они если и задерживались, то ненадолго.

Но существовало и еще одно различие, может быть, основное. Гвоздицкого постоянно влекла загадка человеческой психики, загадка человеческой пластики и, может быть, более всего – загадка человеческого ума. Он играл загадочных двойников и сам был актер-загадка. Романтический актер в широком смысле, которого волнует непостижимость творчества, актерского и поэтического более всего. И уже потому Гвоздицкий – полная противоположность Табакову с его ясным незамутненным сознанием, актера-истолкователя, режиссера-педагога, для которого очень важны пастернаковские слова: “Во всем мне хочется дойти до самой сути”. Табаков и читает это стихотворение в посвященном ему телесериале.

Этот роскошный телесериал, он же содержательный теледиалог в четырех частях, четырех главах, Анатолий Смелянский подготовил и показал пять лет назад, в преддверии семидесятипятилетия Олега Павловича Табакова. Диалог умного критика и мудрого актера. Критик не избегал острых вопросов, актер не стремился их не замечать. Под конец Смелянский спросил Табакова (цитирую по памяти): что бы он сказал в свое оправдание, представ перед Всевышним. Табаков, не задумываясь, отвечал, перечислил то-то и то, ему было что предъявить, его совесть была спокойна. А я бы добавил пушкинские слова: “он уважать себя заставил”, имея в виду все предлагаемые обстоятельства его театральной жизни.

А провожая рано умершего Гвоздицкого, мы могли бы вспомнить другие слова из пушкинского романа: “Его страдальческая тень, / Быть может, унесла с собою / Святую тайну, и для нас / Погиб животворящий глас”.

Сейчас же, готовясь к своему восьмидесятилетию, Табаков сыграл в английской пьесе “Юбилей ювелира”, остроумный и в долж-ную меру элегический спектакль с тремя актерами и четырьмя большими экранами, установленными над сценой. Состав, что называется, звездный: Олег Табаков, первый актер труппы, Наталья Тенякова, первая актриса труппы, Дарья Мороз, первая молодая звезда труппы, и постановщик Константин Богомолов, первый инсургент всего московского театра (на этот раз весьма законопослушный). После конца спектакля, на котором присутствовал я, на сцену выскочила с объятиями некая заполошная дама, оказавшаяся английской актрисой и автором сильно переделанной (в лучшую сторону) пьесы. Рядом с ней и Тенякова, блистательно сыгравшая сначала усталую раздраженную жену, а потом – великолепную английскую королеву, и Мороз, в утонченном рисунке показавшая бесконечно сдержанную английскую медсестру, и сам Табаков в роли английского мечтателя, больного старика-ювелира, – все они продемонстрировали подлинно английский стиль, оставаясь собой, подлинно русскими актерами.

Конечно же, держал зал именно он, юбиляр Табаков в образе юбиляра-ювелира. И неожиданно заиграла сама профессия ювелира, ставшая – в игре Табакова – метафорой актерской игры вообще и его игры в этой роли. Ювелирная техника, которую можно продемонстрировать, а можно и скрыть, если того требуют содержание и смысл роли. Если нужно играть осторожно. Что и делает Табаков: никаких резких движений, никаких эффектных приемов, захватывающая осторожность. Потому что молчаливая сиделка почти не покидает свой пост, а курносая бродит где-то рядом.

P.S. В заключение небольшой рассказ о происшествии, случившемся несколько лет назад, свидетелем которого я был (и даже участником, в скромной роли). Конференц-зал Министерства культуры, присутствуют обозреватели столичных газет, в президиуме директор Большого театра А.Г.Иксанов, все руководство оперное и балетное, а также два депутата Государственной думы. Все собрались, чтобы услышать отчет за прошедший контрактный срок, а думские депутаты – чтобы казнить театр за многие идеологические ошибки и самую недопустимую из них – постановку режиссера Эймунтаса Някрошюса оперы Леонида Десятникова “Дети Розенталя”. Мы с Мариной Нестьевой по очереди выступаем, она говорит об итогах оперного пятилетия, я – балетного, говорим, как нам кажется, убедительно, но большого интереса не вызываем. Слово берет некий неказистый мужчина – думский депутат, и начинает без всякого выражения произносить заранее подготовленную обвинительную речь. Сразу повеяло сусловскими и даже ждановскими временами. Неожиданно дверь открывается, и с шумом входит незапланированный гость: Олег Павлович Табаков, в майке-матроске (на дворе лето) и с авоськами в обеих руках. Смотрит по сторонам, идет прямо в президиум, аккуратно устраивает набитые чем-то авоськи куда-то под стол, усаживается и начинает слушать. Неказистый мужчина все продолжает бубнить, но тут Табаков встает и обрывает его очень громко: “Уважаемый, что вы там говорите? Кто вы такой, чтобы наставлять собравшихся здесь профессионалов? Кто вам дал право учить всех нас?” Неказистый застывает с полуоткрытым ртом и сразу куда-то исчезает, как будто его и не было вовсе. Прямо как в сюрреалистском фильме. А сопровождавшая его парадно приодетая женщина с угрюмо-угрожающим лицом, как потом выяснилось – председатель думского комитета по культуре и в прошлом ленинградская актриса, улыбается во весь рот и бросается всех целовать – Табакова, брезгливо отстраняющегося от нее, Иксанова, который кое-что ей позволяет. Сделав свое дело, Табаков подбирает авоськи и неторопливо уходит, под наши аплодисменты. Он эффектно сыграл свою роль, получил аплодисменты, сорвав экзекуцию, и сохранил оперу Десятникова в репертуаре.