Предлагаем еще один фрагмент из неопубликованной рукописи И.П.Уваровой об Эдуарде Кочергине. Начало публикации см. в №№ 4–6, 15 за 2022 год.

Декорации Кочергина не содержат в себе литературности, но петербургские писатели, предшественники Кочергина, – в большой мере сами художники.

Стихия среды, пришедшая в действие, метафоричность окружающего мира у Кочергина имеет устойчивую основу в русской культуре.

В русской словесности кочергинскому творчеству соответствует образная система города Петербурга, где в промозглых туманах рождаются смутная тревога и пронзительно четкие сны.

Как никакой другой город на всем белом свете, Петербург отражен в литературе, она дала ему вторую жизнь, и никто из нас уже не сможет отделить этот город от книг о нем. Срослось, приросло намертво, город пустил корни в литературу, литература – в город.

Нос гуляет по проспекту, ничтожный чиновник после смерти оборачивается грозным призраком, конный памятник срывается с пьедестала, и был человек, сам слышавший бронзовый топот и видевший неистовый зеленый лик с яростными усами.

Писатель создает свой миф, и мифология оказывается глубже сюжетных ситуаций. Пространство мифологии беспредельно, пространство литературного Петербурга вписывается в него. Сложилась основательная техника исследования мифа, анализа проявления мифологической основы в поэтике писателя.

Видение родного города у Кочергина соотносимо с поэтикой Пушкина, с ощущением Гоголя, а более всего с Достоевским, хоть и спектаклей по Достоевскому, кроме “Села Степанчикова”, ему не выпадало.

Нужно было много ранее сказать о том, что среда, включающая неряшливые тряпки и кухонные раковины, лишенные для нас эстетического содержания, всегда и без исключения строится у Кочергина с тем же безукоризненным изяществом, с каким граф Бартоломео Франческо Растрелли возносил дворцы на площадях Петербурга.

Античные ритмы родного города ощутимы в композициях Кочергина, архитектоника переулков, каменных колодцев и путаница проходных дворов составляет скрытый пласт, подпочву, на которой возводятся его декорации.

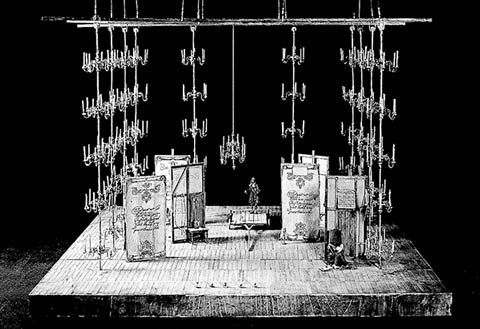

В “Мольере” (БДТ, режиссер Сергей Юрский, 1973) кочергинский Версаль освобожден от перегруженной пышности подлинного Версаля, столь ценимого Людовиком XIV. Кочергин откорректировал вкус короля, преподав ему урок благородства.

Театральный Версаль оказался пространством, подобным петербургской Дворцовой площади, замкнутой и раскрытой одновременно. В площадь вонзались острые штативы. На штативах по всему тонкому стволу росли канделябры с узкими свечами. Когда в Версале зажигались огни, его пустое пространство, готовое к таинству и торжеству, наполнялось вечерним освещением того города, который называли Северной Пальмирой.

Горды, как шандалы кочергинского Версаля, и ровные сосны в другом спектакле – “Прошлым летом в Чулимске” (БДТ, режиссер Георгий Товстоногов, 1974). В петербургской эстетике Кочергина Чулимск и Версаль – родня друг другу по крови.

Но ритм расположения стволов иной, чем ритмы шандалов. Рассекая сцену по диагонали, они толпятся в глубине угрюмо и тревожно. Они спеленуты мешковиной, залатаны серыми досками. Сибирский городишко с аптекой и чайной спрятан в мешке, как в тайге. Мешковина – эквивалент бревенчатого захолустья.

А сквозь деревянное обличье Чулимска проступает бледное лицо иного города, где в каменном колодце, пропахшем тоской и щами, вдова коллежского асессора Зарницына сдавала комнату студенту Раскольникову.

Мир Кочергина многогранен, многослоен и многолик. Он подобен городу, в который встроены дома-дворцы и дома-колодцы, где посажены липы и где не растет ни одной травинки. Здесь смешаны контрасты, стили, эпохи, и есть все, кроме эклектики. Каждый угол сопряжен с духовной сущностью человека, любая грань окружающей среды – проекция человека на внешние условия существования, его тень, упавшая на стену жилища. Но и от стены ложится тень, захватывая человека и насыщая призрачным движением его собственную тень.

Грани отражаются друг в друге, уподобляя мир зеркалам, смотрящимся друг в друга. И, говорят, при опытах с системами зеркал можно увидеть дополнительные пространства, невидимые при прямом созерцании окружающей среды.

Не они ли открываются в сценографии, где Версаль и Петербург смотрятся друг в друга?

Встречное отражение явлений лучше наблюдать в пору, когда смутный петербургский день опрокинулся в белую ночь. Ночь становится зеркалом дня, а день – предчувствием и предвестием белой ночи.

Обморочный сумрак белых ночей в кочергинском “Мольере” – не столько освещение, сколько состояние. Особое состояние атмосферы, когда совершается невозможное. Ирреальный свет – знак, поданный судьбой, вестник перелома в жизни Мольера: король в зале, король аплодирует, суматоха за кулисами и беременность Арманды. И грядущая женитьба Мольера. И страшная эдипова тайна этого брака, и ужас ее прозрения на исходе жизни, и если есть силы – лучше выколоть глаза, чтобы не видеть жизни, если сил нет – тогда умереть. Голос епископа: “Понимаешь ли, что такое Вечность?..”: Мольер умер – да здравствует Мольер! Но его уже нет.

События первого часа спектакля образуют завязь, при странном освещении бледной ночи возникает зародыш фабулы, отсюда пойдет блистательный взлет Мольера. Но уже в завязи упрятано начало катастрофы и конца.

Версаль и закулисье мольеровского театра отражаются друг в друге. За кулисным щитом, обтянутым грубой тканью, Мольер надевает дурацкую длинную шляпу фарсового доктора. Ваш выход, мэтр!

Ожидая выхода Мольера, король сидит в зале, на нем костюм из ткани, однородной кулисной дерюге. Прямо на королевском костюме написаны украшения, детали туалета – так расписывали платье балаганного актера. Сквозь рядно костюмной ткани просвечивает драгоценная подкладка – золото Версаля соединяется с материей, годной для грубой и бедной жизни бродячей труппы. Художник заставляет оценить дерюгу как материал, совершенно подходящий изящному одеянию короля, а в одежде сцены – та же фактура грубой ткани, но отраженная, укрупненная, повторяющая плетение при сильном увеличении.

Так, Екатерина II у Пушкина в “Капитанской дочке” появляется в просторном капоте и чепце, а мужик Пугачев сидит в избе, стены которой оклеены золотой бумагой, пряничная позолота пугачевского избяного дворца отмечена зоркой деталью – рукомойником. И едина словесная ткань, окутывающая фигуры царицы крови и мужика-царя.

В “Мольере” – стройность, простота архитектоники пушкинского Петербурга, где были набережные и громады дворцовых домов, а подворотен и проходных дворов еще не было. Они пришли позже и открыты были Достоевским, он их Колумб.

Пушкиным же открыты белые ночи. Живописцы знают – писать их дьявольски трудно, потому что краски изобретены для того, чтобы писать день.

У Пушкина получились белые ночи, он их писал словами “ясны”, “светла”, “прозрачный сумрак”.

В состав белой ночи вошло навеки “Невы державное теченье, береговой ее гранит”.

Днем в петербургских квартирах горел свет: квартиры темные, и дни темны. Но ночью можно читать и писать без лампады и свечи.

Все петербургские перспективы светло и далеко пролегли в пушкинских строчках, всё равно близко и равно удалено.

Пушкинское восприятие уложено Кочергиным в перспективы “Мольера”, как судьба Мольера укладывается в судьбу и беду Пушкина.

Призрак Версаля стоит за видением Петербурга, и на пустой сцене угадываются “…спящие громады / Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла…”.

От Пушкина у Кочергина величие пространств и классичность пропорций. Поэзия площади с колонной в центре. Главная образующая – вертикаль на ладони площади большого прекрасного города. Деталь проста, как рукомойник, и точна, как выстрел в подброшенную карту.

Живи Кочергин в любом другом городе, такого Кочергина не было бы, был бы другой Кочергин.

А если бы, живя тут, он стал живописцем, то писал бы всегда каналы, мосты, плоские итальянские декорации на набережных, зеркальные окна – в них изморозью дышит Север.

От этого города – колорит. Цвет мешка у Кочергина ведет происхождение от набережного гранита. Много странного света, того, что меняет настроения и состояния, но не рассеивает сумрак.

Если долго глядеть на макеты Кочергина в его мастерской, если насмотреться его спектаклей, а потом выйти из здания БДТ на Фонтанку, станет совершенно ясно, что панорамы набережной написаны на серой мешковине, легко, изящно, сухо и проницательно.

Только все, что плоско и рисовано в панораме под небом, переходя в макетные коробки Кочергина, обретает объем, становится трехмерным.

Ветер на набережной свистит, как кучер, шапки срывает, а воду не трогает. В царственной и скупой гранитной раме бесконечно длинное зеркало воды отражает стройные стены и безупречную графику окон. Голые кочергинские деревья перевернуты ветками вниз, ветки стали корнями, вмерзшими в стекло, в воду, в лед.

Странен строй отраженных линий Петербурга – белыми ночами и черными ночами, и белесым сумраком дня, где размыта ночная мгла и многие дымы.

Дома, смотрящие через канал, – точное отражение друг друга: зеркальность всего, двойственность во всем.

О двойственности бытия в гоголевском Петербурге много было уже говорено в литературе.

Есть в этом городе зазеркалье, чувствуешь его кожей и русской литературой. Майор Ковалев однажды утром глянул в зеркало и обнаружил, что носа на лице нет.

В петербургское зазеркалье провалился нос, а вынырнул оттуда в треуголке и эполетах – г-нъ Носъ. Случилось это не в Сарапуле и не в Торжке. И не в Москве – но именно в Петербурге. Вырос и пошел кататься по Невскому в гремучей коляске, и вот уж копыта цокают все глуше, все тише, отбывает коляска в поля российской словесности. “Носа” Кочергин никогда не делал, но невероятность гоголевских ситуаций ему не раз пригодилась.

Покинув физиономию незадачливого майора, прежде чем появиться в утреннем свежеиспеченном хлебе, Нос ведь где-то прятался, как-то скрывался, с кем-то имел дело, и кто-то же послал его в приметном чине в Петербург?

А откуда появился много позже родич его и прямой потомок по литературной части поручик Киже? Пустота в эполетах, в треуголке. Небытие. Миража, видения, призрака – и этого нет. Ничто. Никто.

В самом ли городе есть такая потайная подворотня, где творятся эти жуткие дела, или под городом, в вечном болоте скрыто это?

Сколько Петру I было говорено, что не место тут городу, что провалится и быть беде. Не провалился – стоит и стоять будет. На неверной болотистой почве выстроен самый строгий и самый четкий наш город. Только место, по свидетельству всех петербургских писателей, все равно дурное. Болотистые туманы сочатся сквозь торцовые мостовые и крадутся, пугая и соблазняя.

Николай Анциферов всю жизнь положил на то, чтобы доискаться до тайны Петербурга, разгадать непостижимую загадку его бытия, искал ответы в литературе, методично перебирая все книги об этом городе и сличая отражения его в разных текстах.

“Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко ушедших в животворящую мать-сырую землю. Нет корней, и душа города распыляется. Все врозь, какие-то блуждающие болотные огни, ненавидят ли, любят ли – всегда мучают друг друга, неспособные слиться в одно органическое целое. Все в себе, в нерасторжимых пределах своих глубоких и значительных душ, томящихся во мраке и холоде” (Н.П.Анциферов. “Душа Петербурга”).

Что это за город, где к Анне Ахматовой в “Поэму без героя” могильными сквозняками, гася свечи, врывается толпа призраков в масках?

Где медные всадники гоняются за жалким бедняком? “Медным всадником” Пушкин напророчил Гоголя русской литературе, медный царь гонялся за бедным чиновником как будто бы нарочно для того, чтобы напороться на зеркало “Шинели”, остановившее враз медный галоп. И все там отразилось наоборот, навыворот, и вот уж бедный чиновник гонится за генералом.

Литература дала вторую жизнь покойному царю, отлитому в медь, и покойному Башмачкину, кое-как зарытому в мерзлую землю. Литература же дала вторую жизнь петербургскому пейзажу, и не кто иной, как Гоголь, первым увидел картину, какую много после него могли написать художники Аристарх Лентулов или Марк Шагал, или Юрий Анненков.

“Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз” (Н.В.Гоголь. “Невский проспект”).

Не только в том, что Кочергин делал к Гоголю, но в других его спектаклях проявился гоголевский изумленный глаз провинциала, озирающего столичные диковинки. Окружающий мир казался фантасмагоричным, обыденное бытие – невероятным, почище, чем в “Вие”. И скорее всего именно Гоголь обучил Кочергина поместить “Свои люди – сочтемся” в лыковое мироздание, само собой разрушающееся вокруг людей, а они-то думали, что живут в доме, как люди, – не хуже людей. И не без влияния Гоголя во многих спектаклях Кочергина в пустоте сцены, где ничего почти нет, как-то сделано таким образом, что мы видим все, что он хотел: дом, жилище, город. Это – от того ощущения Петербурга, которое было у Гоголя, а Андрей Белый потом объяснял двойственность бытия Петербурга по-гоголевски: “Как будто он вовсе не существует, но вместе с тем он есть”.

“Ревизскую сказку” по Н.В.Гоголю в Театре на Таганке (режиссер Юрий Любимов, 1978) Кочергин сделал удивительно прагматично, доверившись гоголевским ходам, его образам и ни во что иное их не переводя.

Шинель, из которой, как известно, все мы вышли, представала в виде одежды сцены – мешок шинельного сукна и такой же шинельный занавес; из него и вышли актеры. Из него же вырезали лоскут. В прорези стояла спиною к зрителям фигура, лоскут накидывался на плечи пелериной шинели.

В кочергинском эскизе “тема шинели” была виртуозно отработана, доведена до совершенства и абсурда. Клапаны, какие-то петлицы по всей одежде сцены – они что-то смещали в этом пространстве в сторону Гоголя, к его прозе, столь пышно и богато обставленной отступлениями и деталями, уклоняющимися от прямой обязанности обслуживать сюжет.

“Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя” (Н.В.Гоголь. “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”).

Чепуха, если разобраться, никчемный мусор, выплеснуть бы его на улицу Миргорода – и дело с концом. Мало того, что эта Агафия сюжету абсолютно не нужна, она и введена-то для обозначения странной временной категории, точки отсчета отрицательной: все, оказывается, случилось в ту пору, когда она не ездила в Киев! И, значит, счет времени повести идет от антивремени.

Так что и мусор тут у Гоголя не простой, но со знаком минус, из антиматерии, и все навыворот, и не выброшен он, а сохранен про запас и при случае пригодится. Отрицательная частица, носящая имя Агафии Федосеевны, будет положена в свое время в фабулу, чтобы положительно все разрушить, чтобы Иван Иванович никогда не помирился с Иваном Никифоровичем из-за скверной бабы, способной столь огорчительно попортить внешность заседателя.

За тем стоит у Гоголя потерянность человека и скудность его знаний о жизни, где он затерялся и где события разного калибра в его глазах равновелики. И, может быть, в такой жизни родиться, умереть и скушать дыню – события равной величины. Сквозь эти детали – дыню, ее семена, завернутые в бумажку Иваном Ивановичем, и дату съедения дыни, аккуратно написанную на бумажке, – Гоголь разглядывал мир. Он различал причудливость и странность людей и вещей. И что же? Предмет домашнего обихода середины XIX века предстает перед нами музейным экспонатом и чучелом вещи в гоголевской кунсткамере.

В той кунсткамере висят под стеклом монстры – бекеши Ивана Ивановича, шинель Акакия Акакиевича и одежонка Поприщина из того сукна, которое поистерлось настолько, что дочка его превосходительства не признала в нем кавалера.

Как Плюшкин, тащил Гоголь что ни попадя к себе в литературу, и не даром, конечно, Март Китаев свои “Похождения Чичикова, или Мертвые души” в Ленинграде, в Театре драмы имени А.С.Пушкина (режиссер Николай Шейко, 1974), так и решил – сволок на сцену всю Россию – диваны, колокольни, избы, окорока, облака. И пролетка Чичикова висела пышной люстрой на колосниках, туда он вознесся и оттуда мог оборваться на великую землю, где водилось все, в том числе и мертвые души.

Из сценического воплощения “Ревизской сказки” выпали многие гоголевские мелочи, о чем должно сожалеть. Но более всего жаль мне, что ушла часть конструктивной идеи, и это нанесло спектаклю существенный ущерб.

В макете Эдуард Кочергин и Юрий Любимов замышляли конструкцию, близкую к вертепу, и как тут не вспомнить, что многие исследователи видели в гоголевских построениях принцип того вертепного ящика, что тащили бурсаки и семинаристы по дорогам Малороссии? О вертепе помянуто в “Вие”: вне сомнений Гоголь видел дома у себя шествие с ним в ночь под Рождество и, конечно, и его прибрал в свою кучу, где собрано было много всякой всячины.

Сценическая площадка для “Ревизской сказки” у Кочергина помещалась в чашу, обитую изнутри сукном; снизу же, под дном чаши, была пустота. То был нижний этаж, подвал или преисподняя, откуда узкие лифтовые шахты выбрасывали вверх, в чашу, фигуры, запеленатые в серое сукно.

В макете эти фигуры – жуткие куклы разной величины – настаивали на том, что все они – люди; а на самом деле они были нежитью, хоронившейся где-то в подземных кладовых до того часа, когда их Гоголь призвал на сцену. Петербург предстает здесь вязкой, угрюмой средой, жутким допотопным местом.

Где-то близок край земли, а там – пещера медузы Горгоны, в которой из липкого ила кто-то неизвестный создает проект тварей и посылает свои модели из подземной мастерской наверх.

И этот петербургский, насквозь петербургский мир Гоголя всасывал в себя не только “Петербургские повести” и “Мертвые души”, но еще и ту фольклорную стихию, на которой пошел в рост ранний Гоголь с его малороссийскими сказками – от них уж разрослась “Ревизская сказка”.

В таком двухэтажном мироздании умещалось, размещалось все, что шло за Гоголем по пятам и сопроводило его из теплых малороссийских краев в холодную столицу: всадник над пропастью, и ведьма-панночка, и грешники, встающие из могил. Широко и глубинно трактовалась в замысле поэтика Гоголя: концепции серьезных исследователей – Андрея Белого и других – находили здесь отражение и развитие.

В этой структуре сценографии социальный смысл и пафос гоголевской горестной сатиры становился трагичней и острее.

Не останавливаясь на спектакле, отметим то, что вошло в кочергинскую сценографию от Гоголя, или точнее, что гоголевского способна была выразить система Кочергина.

Пространство Петербурга, свободно разлитое в “Мольере”, в “Ревизской сказке” концентрируется, собирается в критической зоне, где возможно невероятное. Метафоры реализуются – каждый персонаж, поднятый на подъемнике, “вдруг вырос, как из-под земли”.

Тема шинели, сыгравшей мистическую роль за пределами жизни Башмачкина и выдающуюся роль в русской литературе, реализуется в лобовой простоте и откровенности.

Пространство сжато, брошено в мешок, глухо укрывший его от окружающего мира. А мир окружающий стремится познать, прознать, подглядеть, что там, внутри, делается. Как будто добыть эти сведения совершенно необходимо кому-то.

Таинство – от Гоголя. От него же – во что бы то ни стало увидеть, как происходит оно там, это самое таинство. Женихи толпятся у закрытой двери, увидеть хоть одним глазком, хоть в скважину, что творится в спальне Агафьи Тихоновны.

Поприщин мечтает хоть раз услышать, о чем они там говорят. А там – таинственный театр, где генералы и дамы отправляют торжественный ритуал сановного бытия.

Все есть театр посвященных и толпа перед театром и перед сценой, а занавес опущен. На сцене же происходит нечто столь важное, что можно, наверное, уподобить лишь древнему театру: недаром же Мейерхольд в “Ревизоре” обнаружил ритуал, проницательно высчитав предопределенность и неукоснительность магического жеста, движения, маски. Будто бы речь и впрямь шла о действе, которое в строгой тайне вершили жрецы-актеры, ворожа с помощью искусства над судьбами тех, кто не допущен, кто у скважины, – и напоминая тайным силам вселенной о том, что живет на земле такой народ, такие люди, и хорошо бы, чтобы они не потерялись, не остались незамеченными. Заглянуть в магический круг сцены – чтобы напомнить о себе, выделить из толпы, вынуть из небытия прозябания, из небытия обычной и призрачной жизни.

“Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский” (Н.В.Гоголь. “Ревизор”).

Итак, заветное пространство помещено в мешок шинельного сукна. Внешний мир напирает, заглядывает через прорези в сукне – так появляются персонажи гоголевского “Портрета”. Любопытствуя, они просунут головы внутрь “мешка” да так и останутся тут в качестве явления искусства, в мастерской художника – о чем свидетельствуют рамки, установленные вокруг “портретов” с помощью проекционного фонаря.

В том же ключе решалось Кочергиным пространство “Холстомера”, мешковинная торба; внутри нее происходит неимоверное проникновение в нутро лошади. Внешний великий мир вторгается внутрь торбы, вдавливается словно под напором в разрывы мешковины. Сама природа заглядывает в заповедную зону опыта и чародейства.

“История лошади” соотнесена с повестью Льва Толстого. И все-таки в той мере, в какой место действия в ней диктуется Петербургом, это Петербург, построенный по законам Гоголя.

Пространство собирается в том мешке, где начинают действовать скрытые механизмы, приводящие в движение персонажей и петербургские пейзажи гоголевской прозы.

Окончание следует

Публикацию подготовила Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 16 за 2022 год.