Текст написан по предложению американского фотографа Пола Колника для альбома избранных работ, который готовится к печати в Нью-Йорке и посвящен Джорджу Баланчину. Пол Колник рад публикации этого текста в Москве, в газете “Экран и сцена”, и даже любезно предложил иллюстрировать его своими фотографиями.

Текст написан по предложению американского фотографа Пола Колника для альбома избранных работ, который готовится к печати в Нью-Йорке и посвящен Джорджу Баланчину. Пол Колник рад публикации этого текста в Москве, в газете “Экран и сцена”, и даже любезно предложил иллюстрировать его своими фотографиями.

Античная триада. “Аполло”. “Орфей”. “Агон”

В 1928 году, в предпоследний сезон двадцатилетней дягилевской эпопеи, Джордж Баланчин, тогда еще звавшийся по-русски Георгий, поставил балет “Аполлон Мусагет” (впоследствии просто “Аполло”) и для финала сочинил удивительную мизансцену, самую удивительную из множества его удивительных мизансцен, предвещавшую появление нового стиля (получившего название “неоклассицизм”) и возвещавшую о рождении нового уникального балетмейстера, конструктора и поэта классического танца. На древнегреческом языке – мизансцена-пифия, мизансцена-оракул. А на современном языке – мизансцена-знак, мизансцена-формула, четкая, ясная и лаконичная, как эйнштейновская формула mc2 (mc-квадрат). Строго говоря, в первоначальном варианте, ставшем широко известным, финальной была не она, а следующая, действительно заключительная, ступенчатая и развернутая в профиль, построенная прямо у задника на возвышении, на некоей условной мифологической горе – она же станок из современной конструктивистской постановки. Но затем, под занавес творческой жизни, Баланчин убрал из балета и гору, и станок, сохранив в качестве финала именно ту самую удивительную мизансцену. Только теперь она являлась не предвестием, но итогом, послесловием, прощальным посланием уходящего Баланчина, краткой формулой пройденного пути, сведенных в один образ всех прекрасных мгновений жизни.

На профессиональном языке эта мизансцена называется поддержкой. Изобретательными поддержками Баланчин поражал с первых же шагов, еще в Петрограде. “Аполлон Мусагет” тоже насыщен неожиданными поддержками, и вся сложность и весь эффект этой поддержки состоял в том, что в игре не двое участников, она и он, балерина и кавалер, как в традиционном балетном спектакле, но четверо: три танцовщицы и один танцовщик. Не совсем обычный квартет, совсем не канонический па де катр. Возможности для различных комбинаций у балетмейстера весьма велики, но и риск запутаться тоже немалый. И молодой двадцатичетырехлетний Баланчин с феноменальной находчивостью придумывает нестандартные хореографические ходы и с такой же феноменальной легкостью находит выход из любых затруднительных – в хореографическом смысле – положений. И завершает этот парад поддержек поддержка-апофеоз, поддержка из трех классических арабесков.

Строго классической можно, впрочем, назвать лишь одну, центральную, основную, у первой из трех танцовщиц: ее горизонтальный арабеск поднят на высоту 90о. У второй – полуарабеск на высоте 45о, у третьей – арабеск-шпагат на высоте 120о. Все танцовщицы стоят за спиной у танцовщика, держась за его плечи, хотя видна только одна, и всю группу организуют вскинутая по-балетному рука танцовщика и направленные в противоположную сторону три балетные ноги танцовщиц, вытянутые как струна и стройные почти неправдоподобно. Три арабеска трех граций, идеально вылепленные для сценических грез, идеально пригодные для жесткой профессиональной работы. По первому впечатлению мизансцена фиксирует одновременно три фазы движения, как на леонардовых чертежах, или же это три стрелки часов на невидимом циферблате. Циферблате не для времени, а для вечности, поэтому он и пустой. Но тут же мизансцена открывает свой изначальный смысл: вся эта конструкция – своеобразное конструктивистское солнце, а три арабеска – три солнечных луча, три луча Аполлона, солнечного бога.

“Аполлон Мусагет” – парижский спектакль, созданный еще по дягилевской инициативе. И это спектакль 20-х годов: время бессюжетных балетов на симфоническую музыку еще не наступило. Но здесь действует уже независимый Баланчин, почти не зависящий от дягилевских пристрастий, от дягилевских вкусов уходящих времен, да и от новейшей послевоенной моды. “Безумные двадцатые” сюда не вошли. Сюда вошли разумные двадцатые – оказалось, что 20-е годы могли быть и такими. Возникла новая установка: наряду с обретенным чувством свободы, и не отказываясь от него, возникло почти утраченное чувство художественного долга. И почти скомпрометированное стремление к художественному порядку. Хватит прожигать жизнь – словно бы напомнил о себе внутренний долг. Пора выстраивать жизнь, отчасти по новым, отчасти по вечным лекалам. В этом смысл послевоенного конструктивистского эллинизма. “Аполлон Мусагет” – самое полное осуществление аполлоновского начала или, лучше сказать, аполлоновского идеала в новом балете. И самое искусное преодоление дионисовского искуса, дионисовского призыва. Бог экстатической пляски на грани безумия, на грани жизни и смерти, бог опьянения, необузданного веселья, он же страдающий бог, конечно же, тут, он еще не умер (что должно произойти согласно позднеаттическому преданию – таинственному крику: “Пан умер”, прозвучавшему на одном пустынном острове), но полной власти ему не дано, он загнан куда-то внутрь танца действующих лиц и вырывается на мгновение – в молниеносных высоких прыжках танцовщика-Аполлона и в столь же изысканных бурных вращениях (двойных или даже тройных турах на арабеск) одной из муз-танцовщиц. И точно так же наряду с новейшими, в сущности, дионисовскими идеологемами, фрейдистскими и юнговскими, культом Эроса и культом Танатоса, задвигая их куда-то вглубь, на сцене утверждается как равный им культ творчества, культ разумного творчества, культ Аполлона.

Так выстраивается и драматургия балета: сам несдержанный, сам обуреваемый стихиями молодой бог овладевает собой, чтобы стать водителем трех поначалу тоже весьма неразумных девушек-муз. Все трое выходят из разных углов сцены, у всех свои притязания – и эротические, и артистические, и всех их Аполлон объединяет своей творческой волей. Он собирает их в пучок, подобный букету, букету из трех танцовщиц-цветов, он возит их, как работяги возят тачку, он правит ими, как мифологический Аполлон правил своею квадригой. Важны все три метафоры: мифологическая (квадрига), художественно-бытовая (букет), хозяйственно-трудовая (тачка). Сумма их сплавляется в стилевую амальгаму, создающую неповторимо чистый стиль балета. А венчает балет, как уже сказано, единая мифологическая, она же художественная, она же трудовая метафора-ассоциация: солнечные лучи, лучи Аполлона.

Откуда явились эти девушки-музы? Явно не из сказки, как феи и принцессы классического балета эпохи Мариуса Петипа. Но это и не ожившие миражные красавицы старинных гобеленов, и не фигурки, сошедшие с фризов еще более старинных храмов или дворцов, что происходило в мирискуснических балетах эпохи Михаила Фокина, Александра Бенуа и Льва Бакста. Нет, тут совершенно иной портрет, иной образ, не менее художественный, но более актуальный. Как кажется, девушки-музы явились из репетиционного зала или художественной мастерской, это начинающие модели художников или будущие балерины. Все они разные – по темпераменту, по повадкам, но всем присуще неожиданное качество – деловитость, это почти готовые профессионалки. И они пришли к Аполлону не столько для того, чтобы завоевать его, а чтобы получить свое амплуа, свою роль в складывающемся раз навсегда мифологическом спектакле. Каллиопа, муза поэзии, получает дощечку, Полигимния, муза мимики, получает маску, Терпсихора, муза танца, получает лиру. Эта центральная сцена балета напоминает не только мифологический агон (спор, соревнование), о чем речь идет впереди, но и современный кастинг, и опять-таки очевидно, что из этих пересечений античных и актуальных ассоциаций рождается стилистический эффект балета.

И что же в этой связи можно сказать о самом Аполлоне?

“Аполлон Мусагет” – один из двух балетов Баланчина, в которых мужская партия играет первенствующую роль и которые посвящены танцовщику-мужчине. Второй – “Блудный сын”, созданный в следующем году и тоже по выбору Дягилева и по сценарию Бориса Кохно, дягилевского секретаря и любимца. Но все-таки в “Аполлоне Мусагете” Баланчин был более свободен, создавая идеальный образ танцовщика-мужчины в очевидной полемике с традиционным образом Бога танца, или Бога ветров, Бога горных вершин, Бога подводного царства. Аполлон – не вполне виртуоз классического танца. Он не вертит большой пируэт, исполняет всего лишь один высокий прыжок и почти не летает. Вся школа академических па, начиная от простейших антраша и кончая сложнейшими револьтадами, словно бы проигнорирована Баланчиным и словно отвергнута его Аполлоном. Что же он демонстрирует взамен в своих двух монологах? Выразительный жест и виртуозное чувство ритма. Это “гений ритма”, а не “гений вод” – вся мифологическая образность Баланчина перенесена из сферы литературной в сферу сугубо профессиональную, в сферу музыки прежде всего и ее главного формообразующего компонента. При этом баланчинский Аполлон получает четкую пластическую характеристику. Он атлетичен, силен, немного ребячлив и божественно эле-ментарен. В одном из своих двух монологов он энергично сжимает и разжимает брошенный вверх кулак, вроде бы в поисках противника и в ожидании драки (в ранней юности, как мы помним – и как помнит он – Аполлон убил чудовищного дракона Пифона). Вместо противника появляется тройка обольстительных муз, а вместо драки начинаются игры. Аполлон изобретателен, как мы говорили, и совсем не учтив, но своей избраннице – Терпсихоре – он позволяет понукать собой и даже подставляет ей спину, водружает ее на закорки. При этом – что надо особо оговорить – никаких сложностей в общении с молодыми красотками он не испытывает, не то что Фавн Нижинского, прямой предшественник Аполлона Баланчина в новейшей истории мифологических балетов. Идеальный герой Баланчина не знает комплексов, этой муки и порчи ХХ века. Он, в самом деле, словно бы родился в легендарные времена, задолго до Зигмунда Фрейда.

А может быть, и после этого времени, которое вновь наступит.

Пока что его задача – сплотить самолюбивых муз, создать вместе с ними единый ансамбль.

С точки зрения дальнейшего пути “Аполлон Мусагет” дает краткую формулу того, что потом разовьется, получит блистательное и мощное развитие в кордебалетных композициях Баланчина, самых известных, самых репрезентативных. Мы имеем в виду “Четыре темперамента” (1946) и “Симфонию до мажор” (при первоначальной парижской постановке 1947 года “Хрустальный дворец”). И существенное различие обоих гениальных балетов заключается в том, что “Хрустальный дворец” поставлен на музыку Первой (юношеской) симфонии Жоржа Бизе, ориентировавшегося на классические венские образцы, а “Темпераменты” поставлены на музыку фортепьянного концерта Пауля Хиндемита, специально заказанного Баланчиным и ставшего одним из образцов новой музыки, музыки ХХ века. Соответственно и хореография Баланчина в первом случае ориентируется на классический большой балет и использует достаточно ортодоксальный язык, чистейший классический танец, а во втором случае балетмейстер работает с композиционными схемами, созданными им самим, и искусно деформирует академический танец, согласно созданным опять-таки им самим нормам чистейшего неоклассицизма. Но в главном – в построении общей конструкции, оба балета удивительно похожи друг на друга. Там и там четыре малых ансамбля поочередно представляют свой образ, свой темп, свои притязания на первенство (совсем как солирующие музы “Аполло”), свое стремление быть единственным истинным олицетворением классического – или неоклассического – балета. А в финале, преодолевая страсть победить, все малые ансамбли сливаются в один большой ансамбль, создают единый образ, подчиняются единому темпу, и только тут рождается истина балета.

И только тут рождается праздник.

Двадцать лет спустя после “Аполлона Мусагета”, в 1948 году, в Нью-Йорке, Баланчин поставил свой второй античный балет “Орфей”, основанный на классическом мифе. Помимо всего прочего, балет интересен еще и тем, что открыто сталкивает двух греческих богов – они же и ницшеанские герои – Аполлона и Диониса. Аполлон, отец Орфея, появляется в действии в качестве эпизодического персонажа, а в роли антагонистки выведена предводительница вакханок, одержимых спутниц Диониса. Протагонист – сам Орфей, которого на роковом пути в преисподнюю сопровождает верный спутник и в данном случае неожиданный персонаж: Черный ангел, дань Баланчина так и не забытому символистскому прошлому русского театра. Подобный же Черный ангел у Баланчина и в последней части “Серенады”, и в финале равелевского “Вальса”, с той разницей, что в “Серенаде” это будет танцовщица-женщина, а в обоих случаях это будут посланники черных сил, вестники катастрофы. А тут, в “Орфее”, Черный ангел лишен демонического ореола, это друг, соучастник. В целом “Орфей” – некое романтическое подобие классического античного театра: есть и неистовый хор, есть и ритмический шаг, некий трагедийный пратанец, есть трагедийный жест, есть и трагедийная маска. Наряду с двурогой кифарой эта страшноватая маска с большой прорезью для рта – важнейший аксессуар, даже более важный, чем лира в “Аполлоне”. Ее сконструировал японский художник Исаму Ногучи, и, судя по всему, – по множеству фотографий – маска Баланчина весьма увлекла и он ей очень гордился. Она, конечно, по-японски многозначительна и по-японски изощренно сложна, и ее назначение – сделать несмертельным переход из света во тьму, из мира живого в мир загробный.

Другая декоративно-сценографическая неожиданность – занавес, внезапно падающий, отделяет авансцену от сценической глубины, в тот момент, когда Орфей переступает невидимый порог, возвращаясь из Аида вместе с прильнувшей к нему Эвридикой. Это возвращение – главное событие спектакля, хотя поставлено оно намеренно скромно. Баланчин-хореограф поразительно сдержан, поразительно аскетичен, а Баланчин-режиссер, тоже сдержанный, тоже аскетичный, использует в конце сцены весьма эффектный прием. Он выстраивает дуэт с помощью самых простых академических па и самых простых пантомимных жестов, но весьма напряженных по очевидному смыслу. Орфей, не глядя на Эвридику, тянет ее за собой, тянет к новой жизни, а Эвридика, цепляясь за Орфея, нетерпеливо тянет его к себе, и, в конце концов, Орфей уступает. Он сбрасывает маску с лица, и в тот же миг – буквально в тот же миг – Эвридика падает навзничь, падает как подкошенная, точно сраженная ударом молнии. Хотя тут, по-видимому, другое: падает, точно сраженная ударом рока. Трудно вспомнить, где еще на театральной сцене можно увидеть что-либо подобное: зримое воплощение невидимого рока, зримое воплощение невидимой злой судьбы или, вспоминая античную мифологию, зримое воплощение Ананке, беспощадной богини неизбежности, глубоко скрытой трагической основы блистательного эллинизма Баланчина. Присутствие Ананке Баланчин ощущал всю жизнь, всю жизнь был готов к тому, что в любой момент может случиться непоправимое. Тем более в жизни танцовщика, которым он долго не переставал быть. Тем более в жизни танцовщиц: мгновенный удар, мгновенное падение, и жизнь переломилась. Такое случится через несколько лет после премьеры “Орфея” с любимой женой Танакиль Леклерк – приступ полиомиелита чуть ли не прямо во время спектакля, судьба Эвридики, ужаленной змеей на дороге. Но на премьере Эвридику танцевала не она, а Мария Толчиф, предыдущая жена Баланчина, в то время как юная Танакиль, не думая ни о чем, в сверкающем стиле танцевала неистовую Вакханку, готовившую Орфею мучительную смерть, а своему властителю – богу Дионису – торжество над соперником, богом Аполлоном.

Девять лет спустя, в 1957 году, Баланчин поставил “Агон”, еще один легендарный балет, еще одну эпохальную вещь, еще одно завоевание неоклассической хореографии и неоклассического танца. Здесь достигнуто трудно достигаемое совершенство, апогей, абсолютное владение всеми формами и всеми возможностями неоклассического балета. “Агон” – празднество виртуозного балетмейстерского ремесла и празднество исполнителей-виртуозов, некоторый предел, за которым – уже другое, влекущее, но и незнакомое искусство. Самое замечательное, что этот предел, или этот порог, Баланчин переступает. В предпоследней сцене, перед общим ансамблевым финалом и после двух трио, полных сверкающей новизны, балетмейстер предлагает дуэт, полный не столько новизны, сколько ошеломляющей и небезопасной формальной глубины, впрочем, может быть, не только формальной. В основе дуэта диалектика двух сталкивающихся творческих воль, двух не совместимых человеческих притязаний, мужского и женского, – по ходу восьмиминутного действия он и она ищут пути друг к другу. В основе дуэта иное: непобедимое стремление к деформации и столь же непобедимое стремление к строгой форме, иначе говоря, стремление Диониса и стремление Аполлона. Короче говоря, агон, состязание-борьба, в самом существе этого дуэта, в самой его логике и, конечно, в самих его поддержках.

Дуэт в “Агоне” – прямо-таки россыпь или поток небывалых поддержек, танцевальных, гимнастических, даже акробатических, чрезвычайно смелых, ассиметричных и алогичных; некоторая нервущаяся кантилена. Держась за руки, артисты выходят на театральную сцену, как на гимнастический помост или цирковую арену. Выходят, чтобы проделать нечто увлекательное, но и рискованное, весьма важное для них – то ли последнее объяснение, то ли dance macabre, то ли смертельный номер, что-то такое, что грозит прерваться. Когда “Агон” танцевали первые исполнители – великолепная Диана Адамс и фантастический темнокожий Артур Митчелл, в дуэте и в самом деле много чего происходило. Случался мгновенный обморок у танцовщицы, случалась мгновенная смерть у танцовщика, не очень настойчиво проходила тень коллизии белой женщины и цветного мужчины. Конструкция все-таки брала верх, но деконструкция тоже о себе заявила. И указала дорогу в другое искусство, в другой балет: весь ранний Форсайт фактически вышел из этого дуэта.

Стравинский. Пикассо. Барышников

Все три античных опуса Джорджа Баланчина поставлены на музыку Игоря Федоровича Стравинского, написанную специально для балета. Более того, Стравинский сыграл важнейшую роль и в появлении “Аполлона”, “Орфея”, “Агона”, и в творческой судьбе, как и в художественном мышлении самого Баланчина. Именно Стравинский поддержал его неоклассицизм, именно Стравинский впервые в 20-х годах вспомнил о так называемом “белом балете”. И тогда, и позднее Стравинский, объясняя смысл собственной эволюции, противопоставлял свое раннее творчество, включавшее “Жар-птицу”, “Петрушку”, “Весну священную”, – как преимущественно декоративные, творчеству позднему, начавшемуся с “Аполлона Мусагета”, как творчеству по преимуществу интеллектуальному. Поэтому музыка мысли, а не музыка диких красок и диких страстей. Поэтому Аполлон, а не Дионис. И поэтому эллинизм, а не экзотика, сельская или городская.

Стравинский был не одинок в своем решительном повороте. Приблизительно в это же время рождается античная серия Пикассо, тоже лишенная какой бы то ни было, хотя бы и кубистской, декоративности. Это не живопись, а графика, графика, сведенная к своим первоосновам. Пикассо создает графические листы, демонстрируя увлеченное владение линией – почти призрачной, словно рожденной по волшебству, и безжалостно точной, словно проведенной хирургическим скальпелем по нежному телу бумаги. И по своим темам – художник и модель, тореадор и бык, и по своему бело-черному колориту, это графический спектакль, своеобразный графический белый балет, белый балет в бумажном варианте. Визуальное сходство графики Пикассо и хореографии Баланчина поражает. У Пикассо позы, которые движением рождены, у Баланчина мизансцены, которые возникли из рисунка. И там, и там тончайший контур, и там, и там почти невесомый силуэт, за которым почти неуследимая скульптурность. Никаких следов декоративного стиля “модерн”, под знаком которого пребывал дягилевский балет все предвоенные годы. Ни томной эротики, ни утомленной грации, ни волнообразных исчезающих линий. Господствует геометрия, геометрия, властная и влекущая в одно и то же время. Господствует – в “Аполлоне” прежде всего – выпрямленная и в меру заостренная линия, прямоугольная в начале балета, стреловидная в его финале. Через весь балет проходит как пластическая лейттема энергичная поза муз – одна нога простерта на полу, другая согнута в колене и, опираясь на высокий пуант, образует острый угол. Сам Аполлон демонстрирует удивительный по красоте прыжок, прыжок с высоко поднятой лирой в обеих руках, левая нога в арабеске откинута назад, правая, как у муз, согнута в колене. Рисунок полуакадемический, полусвободный, напоминающий иероглиф.

Прыжок не танцовщика-атлета, но танцовщика-художника, танцовщика-конструктора, танцовщика-творца, а в некотором смысле и танцовщика-каллиграфа, тончайшей линией рисующего в воздухе не прыжок, но саму мысль о прыжке, сам неотступный и дерзкий замысел. Этот прыжок идеально исполнял Михаил Барышников.

Прыжок не танцовщика-атлета, но танцовщика-художника, танцовщика-конструктора, танцовщика-творца, а в некотором смысле и танцовщика-каллиграфа, тончайшей линией рисующего в воздухе не прыжок, но саму мысль о прыжке, сам неотступный и дерзкий замысел. Этот прыжок идеально исполнял Михаил Барышников.

Это замечательный момент: балетный Гамлет, Гамлет второй половины ХХ века, в роли Аполлона, балетного Аполлона первой половины того же ХХ века. Встреча гамлетизма и эллинизма, психологического русского театра и пластического апсихологического европейского, а потом и американского балета. Какую бы то ни было психологическую подоплеку музыки Стравинский, властитель дум музыкального сообщества тех и более поздних лет, отвергал. Вероятно поэтому он, как и его фанатичные единомышленники, не принимал Шостаковича, музыка которого до краев наполнена психологическим содержанием, как романы Достоевского, пьесы Чехова или стихи позднего Мандельштама. И поэтому симфоний Шостаковича не инсценировал и Баланчин, в отличие от Мясина, который на музыку Шостаковича поставил сразу два балета (Первая и Седьмая симфонии). Тут, кстати, одно из различий между двумя гениями, соперничавшими в 30-е годы. Сначала лидировал Мясин – тяготение к психологическому искусству, интерес к скрытым, а главное – опасным тайнам человеческой души – был очень сильным в промежуток между двумя мировыми войнами. Но затем взяло верх пластическое антипсихологическое искусство, опиравшееся на определяющую роль интеллекта, художественного интеллекта, прежде всего. Тут и наступило время Баланчина, хореографа страстной, всегда трезвой, иногда тоскующей мысли. Тут и от Гамлета-Барышникова потребовался не его обостренный психологический дар, не интерес к романам Кафки и дневникам Нижинского, а утонченный пластический дар, неведомым образом связанный и с его утонченным интеллектом. Так и возник в лучах Аполлона союз двух мастеров – еще не старого балетмейстера-мудреца и всегда молодого танцовщика-виртуоза.

Фотограф-мыслитель

Свою особую жизнь античная триада Баланчина получила и на фотографиях Пола Колника. Там запечатлены лучшие образцы хореографической фантазии мистера Би и самые основные – чисто художественные – события всех трех балетов. Там засняты и лучшие исполнители, баланчинские ученики и ученицы. Еще не вдумываясь в то, что нам демонстрирует фотограф, сразу отмечаешь, насколько изящны его работы. И понимаешь, насколько изящен стиль самого Баланчина. Это редкое качество танцевальной формы, а главное – танцевальной мысли Баланчина, почти утраченное современным балетом, почти утрачено и современной фотографией. А Колнику оно дано, он им органично владеет, не впадая при этом в подчеркнутую, тем более примитивную эстетизацию, эстетизацию гламурных журналов. Можно говорить о классически строгой красоте его фоторабот, идеально передающих классически строгую красоту баланчинских балетов. Иначе и не могло быть при интерпретации античных образов, античной мифологии и вообще античной темы. Впрочем, Баланчин таким был всегда. И таким же всегда оставался Пол Колник, его фотографический спутник.

Утонченная техника фотографирования и безошибочно точный выбор естественного ракурса позволяют Колнику постоянно добиваться подобного эстетического эффекта, но не только его. Наряду с острым впечатлением красоты его фотографии рождают ощущение подлинности, притом подлинности двойной, подлинности художника, то есть самого Колника, подлинности его модели, то есть античных фантазий Баланчина. Нет стилизации, а есть некая высокая правда. И это же можно сказать и о фотоэтюдах. Потерянный след античного танца как будто снова найден, снова показан и документирован теперь уже раз навсегда, и не потому, что возрождены его реальные формы – об этом не следует даже мечтать, а потому, что угадано то мышление, которое рождало эти формы.

Пол Колник прославился своими фотоработами, посвященными искусству Джорджа Баланчина. Эти фотографии, а точнее эти фотоэтюды и сами по себе являются искусством. Поэтому устраиваются персональные выставки Колника, где выставляется множество первоклассных его работ, а на вернисажах проводятся обсуждения с участием коллег и искусствоведов. Несколько таких выставок были организованы в России – Москве и Петербурге. Конечно же, интерес к фотографическим произведениям Колника связан с интересом, огромным и возрастающим во всем мире, к хореографическим произведениям Баланчина, к его уникальной личности, удивительной судьбе, поразительному творческому долголетию. Совсем не сбылись мрачные предсказания мистера Би, что его хореография уйдет вместе с ним и забудется очень быстро. Ничего подобного не произошло, и успех фотографа как бы продолжил и продлил успех хореографа, и это во многом объясняется художественной близостью более пожилого – Баланчина и более молодого – Колника. Фотографии Колника почти всегда хореографичны, а хореография Баланчина почти всегда фотографична. А главное – можно говорить о естественном эллинизме Колника, об остром чувстве телесной гармонии и телесной красоты, что в очень большой степени было присуще Баланчину и что так ярко сказалось в его античных балетах. Соответственно и снимки Колника “Аполлона”, “Орфея” и “Агона” принадлежат к числу самых удавшихся работ и, как любая удавшаяся фотография, позволяют ясно увидеть и трезво оценить то, что труднее уловить зрителям во время быстро проносящегося спектакля. И наконец, еще одна существенная черта, еще одно, может быть самое ценное качество – интеллектуальность Колника, и человеческая, и профессиональная, тоже роднит его с интеллектуализмом Баланчина, выражающимся не в словах, как правило – совсем не в словах, а в хореографии, в танцах.

Поэтому мир Баланчина открыт для Колника, для его фотоэтюдов, столько же художественных, сколько документальных. Позиция фотографа по отношению к своей модели – будь то хореограф Баланчин; будь то его премьеры – Михаил Барышников, Петер Мартенс, Сьюзен Фаррелл, не говоря о более молодых; будь то фрагменты дуэтов или вариаций, – позиция отстраненная, предельно объективная, сосредоточенная и деловая. Необходимая дистанция сохранена, очевидно, что на фотобумаге запечатлены исторически значимые персонажи – великий мэтр, его блистательные танцовщики-ученики, его несравненная ученица-балерина. Ничего личного в фотографии не привнесено, ничто не нарушает строгой и замкнутой атмосферы репетиции или спектакля. Приносится, говоря словами Пушкина, “священная жертва” Аполлону, и фотограф умеет уловить этот волнующий миг и без всякого волнения, очень спокойно, даже холодно зафиксировать его камерой или аппаратом.

Колник делает это образцово.

У Дягилева, где Баланчин начинал, фотография не играла большой роли и фотографы не были в большой цене. Тон задавали художники-живописцы. Было создано много великолепных живописных портретов, множество ярких зарисовок спектаклей, множество ярких афиш. Это неудивительно: дягилевская антреприза была вдохновлена художниками-живописцами, художники не только писали декорации, но и придумывали сюжет, создавая многоцветный образ дягилевского балета, его мифологию, его легенду. Можно сказать, что дягилевский балет словно бы вышел из палитры, как персонажи дягилевских спектаклей по ночам выходили из картин и гобеленов. Но время Баланчина было другим, эпоха Баланчина была другой эпохой. Она требовала не живописных легенд, а точности, суровой и в некотором смысле – черно-белой. Той максимально возможной точности, точности при выполнении сложнейших па, которой Баланчин добивался от своих артистов. Поэтому фотография постепенно вытеснила живопись, а фотопортрет заместил живописные портреты. Поэтому в команде Баланчина появился документалист-фотограф. Вначале это место занимала Марта Своп, судя по всему, близкая Баланчину по духу и стилю. Она снимала балетмейстера на многолюдных репетициях, спокойного посреди суеты, снимала даже в домашней обстановке, в нью-йоркской квартире. Известная фотография Баланчина с любимой кошкой принадлежит именно ей. Равно как и многофигурные сцены. Потом пришел Колник и предложил свой стиль – как уже было сказано, более строгий и менее личный. Он создал идеальный фотопортрет – совсем не интимный, но и совсем не парадный, предельно адекватный, поразительно содержательный, силуэтный и скульптурный в одно и то же время.

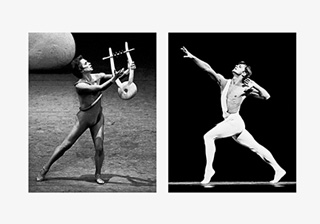

Сдержанная яркость портретов Колника заключалась не в яркости красок, как в картинах далеких дягилевских времен, и не в композиционной яркости сложных кордебалетных сцен, как в работах Своп, а в неочевидной яркости заключенной в них мысли. Мы видим Сьюзен Фаррелл с лирой в руках, погруженную в какую-то захватившую ее думу. Мы видим Михаила Барышникова в прыжке, прочерченном безошибочно, геометрически так точно, словно бы танцовщик, танцуя, доказывает какую-то хореографическую теорему. Повсюду присутствие Аполлона, печать аполлоновой холодной умудренности, как и печать аполлонова юношеского блещущего интеллекта. Это, конечно, балет балетмейстера-мыслителя Джорджа Баланчина, запечатленный фотографом-мыслителем Полом Колником. Моментальные снимки, которым предстоит долгая жизнь.