Александр ОСТРОВСКИЙ

В русской традиции драматургию Александра Островского рассматривают прежде всего как “пьесы жизни”: подробное описание русского быта и социально-бытовых типов. Первое (и до настоящего времени единственное монографическое) исследование об Островском вне России – книга французского слависта Жюля Патуйе “Островский и его театр русских нравов” (1912) – сделало эту точку зрения приоритетной и у западных историков литературы и театра.

Однако такой взгляд на творчество Островского однобок и даже неверен. Работы русских филологов начала XX века (Николая Кашина, Бориса Варнеке, Федора Батюшкова, Николая Пиксанова и других), указавших на вписанность пьес Островского в общеевропейский театральный контекст, оказались несвоевременны и забыты. Начиная свою юбилейную статью “Островский и мировая драматургия” к 150-летию драматурга, Александр Штейн писал: “Тема “Островский и мировая культура”, кажется гораздо менее обязательной чем: Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов и мировая культура”. Сегодняшние же работы на эту тему, во многом интересные по гипотезам и наблюдениям, как правило, точечны и не системны – они в целом не меняют устоявшийся литературный “миф”.

Материалы личной библиотеки Островского, хранящиеся в Пушкинском Доме в Петербурге, позволяют утверждать, что драматург тщательно изучал историю театра (от античности до современности) не только на русском, но и на нескольких европейских языках. Уже у отца Островского – адвоката и библиофила – была, как вспоминают современники “состоятельная библиотека”. По свидетельству Николая Луженовского, университетского товарища сына драматурга – Сергея, личная библиотека Александра Островского к концу его жизни насчитывала около трех тысяч томов. “Тут произведения всех западных сцен, всех веков и национальностей: греческие трагедии в русском и Аристофан в латинском переводе; подлинные: Плавт и Теренций, Кальдерон и Шекспир, Сервантес и Гоцци, Корнель и Метастазио, Расин и Гольдони, Скриб и Мольер, все псевдоклассики, драматурги романтической школы, все или почти все новые французские драматурги, как Ожье, Сарду, Фелье и многое другое – худое и хорошее, посредственное и глубокое. Русская, переводная и оригинальная драматургия представлена здесь как нельзя полнее, начиная с “действ” XVIII в., продолжаясь “Российским феатром” и кончая последними новинками нашей сцены. <…> Отдельный шкаф ее занят критическими трудами, учеными исследованиями по истории и экзегетике сцены и литературных ее корифеев, собрание русских летописей, песен, сказок, пословиц и т.п. пополняет эту коллекцию источников”.

Известно, что несколько раз на протяжении жизни, устав от театра, Островский хотел бросить занятия драматургией и выбирал между лексикографией (он мечтал составить словарь русского языка, аналогичный словарю Владимира Даля, дополненный и уточненный), историей и переводческой практикой.

Казалось бы, переводческая деятельность Островского более-менее исследована. Островский владел как минимум пятью иностранными рабочими языками (речь идет только о тех языках, с которых он делал переводы). Французский был выучен Островским еще в детстве – мачеха приглашала учителей для домашнего обучения. Французский так и остался для него самым близким и наиболее употребительным: практически все классики мирового театра, не переведенные еще к этому времени на русский язык, имелись у него в библиотеке не только на языке оригинала, но и на французском языке. Латынь изучал в гимназии. Английский, итальянский и испанский он освоил самостоятельно. Кроме того, владел немецким, читал по-польски и по-чешски.

С конца 1860-х годов Островский был озабочен проблемой репертуара и активно занимался переводами, мечтая обогатить русскую сцену лучшими с его точки зрения драматургами. Занимаясь проблемой реформирования русского театра в 1870–1880-е годы, Островский много писал о необходимости сознательно и последовательно планировать репертуар, в том числе и в его общеевропейской части.

Однако все эти известные факты по-прежнему существуют как бы независимо от литературной репутации Островского.

Не отрицая заслуг Островского в создании национального (локального, специфически русского), предлагаю посмотреть на творчество драматурга с точки зрения поисков всеобщности и хотя бы пунктирно обозначить круг его интересов в истории мирового театра, обращаясь не только к переводам Островского – важной части его просветительской театральной миссии, но и к растворенным в собственных пьесах драматурга указаниям (“ключам”) на связь с общеевропейской традицией.

Наиболее насыщенными по части литературно-театральных отсылок стали комедия “Лес” и весенняя сказка “Снегурочка”, написанные друг за другом в начале 1870-х годов, в один из переломных для драматурга периодов. В 1870 году Островский написал свою самую “театральную” пьесу – комедию “Лес”, в которую концентрированно заложил всю предшествующую историю театра – западноевропейского и русского. Сделал он это прежде всего, хотя и не только, через образы двух актеров – трагика Геннадия Демьяновича Несчастливцева и комика Аркадия (Аркашки) Счастливцева. Каждый из них в своем жизненном поведении театрален, а основа их театральности – сумма сыгранных ролей. У Несчастливцева – это, в первую очередь, Шекспир (Гамлет), Шиллер (Карл Моор), Сервантес (и здесь возникает не драматический образ – Дон Кихот). За Счастливцевым, представляющимся Сганарелем, авторской маской Мольера, корнями уходящей во французский ярмарочный театр и итальянскую комедию дель арте, видна традиция всех “комических горемык”.

“Снегурочка” же напоминала о традициях драматической сказки, феерии, комической оперы, фантастической комедии (в частности, “Сна в летнюю ночь”).

В 1840–1850-е годы в Санкт-Петербурге выходил литературно-театральный журнал “Репертуар и Пантеон”, формировавший у русского читателя и зрителя представление о лучших образцах в европейской и русской драматургии. Островский на протяжении всего творческого пути сознательно и последовательно создавал свой пантеон европейских театров, в чем-то следуя общим тенденциям времени, а в чем-то отступая от них и руководствуясь личными предпочтениями.

Совсем неслучайно, и не только метафорически, Островского и при жизни, и позже называли “русским Шекспиром”. Несомненно, что Шекспир – главный литературный европейский автор как для Островского, так и для всего его поколения – людей “сороковых годов”. Позднеромантическое поколение “сороковых”, воспитанное на Гамлете, впервые сыгранном московским трагиком Павлом Мочаловым в 1837 году, действительно открыло Шекспира для русской культуры.

Показательно, что освоение Шекспира в это время шло как через английский оригинал, так и через немецкие и французские переводы. Такой непростой путь знакомства с английским драматургом, однако, сразу вводил общеевропейский контекст, давал возможности сравнения переводческих стратегий: “буквалистской”, немецкой и “вольной” (передающей дух, а не букву), французской. Переводы к тому же снабжались обычно подробным филологическим комментарием, упрощая знакомство с чужой культурой и далекой эпохой.

Увлечение Шекспиром охватило не только театр и театралов, оно стало общекультурным явлением, породив, в частности, такое бытовое явление как “русский гамлетизм” – подражание внешнему образу и поведению принца датского в жизни. Поколение “сороковых” стало, в свою очередь, жертвой ими же вызванной шекспиромании.

Вся переводческая деятельность Островского как бы обрамлена шекспировскими текстами: первым его опытом в начале 1850-х годов стала комедия Шекспира “Укрощение строптивой” (к ее переводу он позже возвращался еще дважды – в 1865 и 1886 годах – и оставил два варианта: прозаический и стихотворный); а последним, незавершенным, предсмертным – “Антоний и Клеопатра”.

Два основных шекспировских текста для русских романтиков – трагедия “Гамлет” и комедия “Сон в летнюю ночь” – послужили для Островского также основой межкультурного диалога в его собственных пьесах. Русские Гамлеты Островского всегда снижены и часто комичны (в различных модификациях комического: от трагикомизма до почти фарса) – это и “дурачок” Капитон Брусков в ранней комедии “В чужом пиру похмелье”, и пьяница-трагик Несчастливцев в комедии “Лес”, и позирующий Паратов в драме “Бесприданница”. Все они иллюстрируют изменявшееся отношение Островского к не критически усвоенной жизнетворческой гамлетовской модели людей поколения “сороковых”. Так, Островский неоднократно указывал на болезненность зрительской экзальтации, возникшей на почве шекспировских страстей. Главная особенность отношения Островского к “русскому Гамлету” в его ироническом отношении к романтической концепции этого образа, в акцентировке “измельчания” русских Гамлетов (как на сцене, так и в жизни). Отношение к “русскому гамлетизму” у Островского – одно из частных проявлений его личного, напряженного, длящегося всю жизнь диалога с эпохой романтизма.

“Сон в летнюю ночь” вошел в состав “Снегурочки” как специально заложенная сюжетно-мотивная база в споре о “природе любви” (одного из предметов разногласия между романтиками и последующим поколением “реалистов”) не только и не столько с английским драматургом, сколько с авторами его русских переделок и переводов – от Александра Вельтмана до Аполлона Григорьева.

Отдельная тема – шекспировские образцы “исторических хроник”, отразившиеся, через пушкинского “Бориса Годунова” в том числе, в исторических пьесах Островского и прежде всего в пьесе “Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский”.

Еще одна знаковая фигура поколения Островского наряду с Шекспиром и как бы рифмующаяся с ним – Фридрих Шиллер. Сам Островский переводами немецкой драматургии не занимался, хотя известен его стихотворный перевод “Из Шиллера (Артисту)”, сделанный “к случаю” – к юбилею актера московской императорской сцены Ивана Самарина в 1884 году. Почти не затронуло драматурга увлечение немецкой идеалистической философией, свойственное его кругу. И в целом Островский был далек от германской культуры, по-видимому, не совпадавшей с его натурой. Однако отсылка к одной шиллеровской драме – “Разбойникам” – как к своеобразной болевой точке, которая возвращала к кумирам юности и развенчивала их пафос, постоянно возникает в пьесах Островского (“Лес”, “Горячее сердце”, “На бойком месте”, историческая драма “Воевода”). Дело здесь, конечно, не только в самом Шиллере, но и в русских актерах – Мочалове, Каратыгине, создавших в 1830-е годы убедительный сценический образ праведного мстителя – Карла Моора. Идеализация “благородных разбойников” пародировалась Островским, в частности, в образах трагика Несчастливцева и комика Счастливцева, действующих в усадьбе Пеньки буквально по шиллеровскому сценарию – так, в финале Несчастливцев произносит обличительный монолог Карла Моора как свой собственный.

Шекспир и Шиллер – “эталонные” драматурги для поколения Островского.

Но есть и другая, более субъективная, личная часть театрального пантеона Островского.

Французская драматургия XVII-XVIII веков – предмет досконального изучения Островского. Количественно в иностранной части его библиотеки книги на французском языке по драматургии и театру этого времени составляют наибольшую часть. Пьесы Алена-Рене Лесажа, Пьера-Огюстена Карона де Бомарше, Пьера де Мариво и его продолжателя в XIX веке Альфреда де Мюссе, а также десятков малоизвестных авторов (таких, как Фатувиль, Флоран Картон Данкур, Шарль-Симон Фавар и многих других) прочитаны драматургом с карандашом в руках, на полях книг имеются многочисленные пометы. Последовательные цепочки пьес-переделок – обычная театральная практика XVII-XVIII веков – внимательно отслежены и проанализированы Островским как многовековая европейская практика. Вопреки сложившемуся мнению Островский не столько искал оригинальных сюжетов (по совету Виссариона Белинского), сколько следуя и развивая театральную традицию переделок, подражаний, парафразов, сознательно соединял в своих пьесах устойчивые сюжетно-мотивные блоки, вводил прецедентных персонажей. Так, влияние комедии Фатувиля “Банкрот” и связанной с ней комедии Лесажа “Тюркаре, или Финансист” сюжетно видно в “финансовой комедии” Островского “Банкрот, или Свои люди – сочтемся””, Бомарше – в комедии “На всякого мудреца довольно простоты”, Мюссе – в драме “Грех да беда на кого не живет”. Примеры эти можно продолжать. В 1860–1870-е годы своим поискам “бродячих сюжетов” и “вечных типов” Островский получил историко-теоретическую поддержку в трудах представителей мифологической (Александр Афанасьев) и сравнительно-исторической школы (в частности, в работах о Мольере Алексея Веселовского).

Чтобы не исказить представление о драматургии Островского, замечу в скобках, что “вечное” в его обработке, конечно, приобретало выраженный локальный колорит: локализация осуществлялась, в первую очередь, с помощью добавления конкретного бытового материала (например, быта определенного сословия – купечества, к тому же конкретизированного географически – живущего не просто в Москве, но в определенном районе Москвы – Замоскворечье) и яркого народного языка.

Во французской драматургии, богатой на имена, для Островского, тем не менее, существовала вершина – усвоенная русским театром в XVIII веке и возвращенная Гоголем мольеровская традиция “высокой комедии”. Мольера Островский так и не перевел, хотя и мечтал об этом. За год до смерти, в письме к нижегородской писательнице Анне Мысовской он писал, несмотря на недавно вышедшее первое на русском языке полное собрание мольеровских пьес: “Мы с Вами переведем все пьесы Мольера, Вы стихотворные, а я прозаические, и издадим роскошнейшим образом. Это будет драгоценнейший подарок публике, и мы с вами поставим себе памятник навек”. Островского интересовала прежде всего структура мольеровской комедии, драматургическая техника, приемы. Драматург был читателем не только пьес Мольера, но и обширной литературы о нем и о театре мольеровского времени, в первую очередь, на французском языке. В собственных пьесах Островского мольеровский “код” существует везде и нигде: он смутно ощущается (что отмечал, в частности, и Жюль Патуйе, называвший Островского “русским Мольером”), но при этом трудноуловим. Отдельных наблюдений и гипотез о соотнесенности персонажей Мольера и Островского накоплено достаточно много. Но в отличие от шекспировского слоя, разными способами подчерк-нутого драматургом, мольеровский как будто специально размыт и спрятан. Лишь однажды в комедии “Лес” он обозначен явно – через прецедентное имя: комик Аркашка Счастливцев, вынужденный в жизни играть роль “мнимого слуги”, представляется настоящему слуге Карпу в доме помещицы Гурмыжской как Сганарель. Упоминание созданной Мольером маски Сганареля тянет здесь за собой всю традицию “слуг“ европейской комедиографии – от хитрого раба паллиаты (Островский переводил Теренция и Плавта) к итальянской комедии дель арте и испанским грасьосо. Условно эту линию Счастливцева-Сганареля можно назвать линией Арлекина, а поведенческую модель Аркашки – арлекинадой, если понимать образ Арлекина расширительно, как его впоследствии трактовала культура Серебряного века. Или, следуя терминологии Всеволода Мейерхольда (также опиравшегося на труды Алексея Веселовского), Счастливцев в своей игре в Сганареля демонстрировал возможности амплуа “проказника” (плута).

Испанской драматургией Золотого века (Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес) Островский интересовался с начала 1860-х годов.

Перевел же он в итоге с испанского лишь девять интермедий Сервантеса. Работа над ними шла долго, прерывалась на несколько лет, а затем продолжилась (переделка, редактура, перепроверка) вплоть до смерти драматурга. В незавершенной рецензии на драму “Лучший алькальд – король” Островский сравнил автора этой пьесы Лопе де Вегу и Сервантеса. Сюжет драмы давал и драматические положения, и довольно простора для развития характеров, и вообще имел общечеловеческий интерес, но автор, по мнению Островского, “эксплуатировал его с исключительно национальной точки зрения и сделал пьесу интересную и даже трогательную для… испанцев XVII столетия”. Островский добавлял: “Для нас интересно, каковы люди вообще, а не то, какими желали быть испанцы…” Сервантес же, современник Лопе де Веги, “взял гидальго, взял грациозо, но сделал из них людей, а не испанцев…” В этой короткой фразе, пожалуй, объяснение обращения Островского именно к интермедиям Сервантеса (а не к другим текстам испанских драматургов) как представляющим для него испанский классический театр.

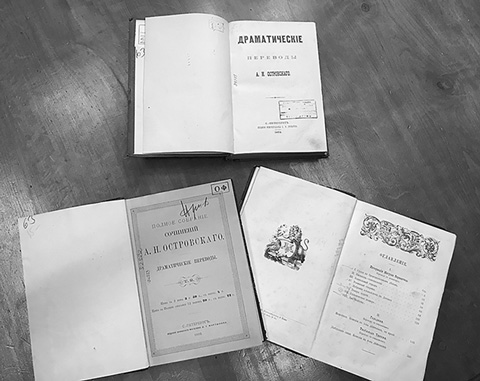

Фото книг из фондов СПбГТБ

К интермедиям Сервантеса Островский сделал историко-реальный комментарий. Ценны также – в историко-театральном отношении – его наблюдения о бытовании “бродячего сюжета”, взятого Сервантесом за основу для “Саламанкской пещеры”. Островский проследил цепочку театральных трансформаций от средневекового фаблио “Бедный клерк” к комической оперетке “Волшебная флейта, или Солдат-волшебник” (1864) Жака Оффенбаха. Цепочка включала, в том числе, и украинскую одноактную комическую оперу Ивана Котляревского “Солдат-чародей” (1819), в которой с успехом играл Михаил Щепкин. Интерес к Сервантесу у Островского этим не ограничивался. Из свидетельств современников известно, что он собирался переводить некоторые главы романа “Дон Кихот”, а также несколько сервантесовских новелл.

Дон Кихоты в собственных пьесах Островского – не менее увлекательная тема, чем его Гамлеты. Приведу лишь один пример – все тот же трагик Несчастливцев в комедии “Лес”: Гамлет и Дон Кихот в одном лице.

Итальянская часть европейского театрального пантеона Островского представлена, в первую очередь, Карло Гольдони (драматург перевел “Кофейню”, “Обманщика”, “Истинного друга” – два последних перевода не были опубликованы и утрачены) и – неожиданно – Карло Гоцци. В январе 1883 года Островский писал редактору журнала “Изящная литература” Петру Вейнбергу: “После 25-летних напрасных исканий по библиотекам Италии мне удалось наконец найти экземпляр полного собрания сочинений Карло Гоцци. Этот интересный драматический писатель у нас совсем неизвестен, да и в Европе его знают больше по мемуарам, чем по пьесам, Шиллер перевел одну его пьесу, да у французов переведено прозой 5 или 6, только и всего, а он написал 14 томов”. В уже упомянутом письме к Анне Мысовской Островский сравнивал Гоцци с Мольером по величине таланта. Фантастические сказки Гоцци пересекались с интересом Островского к феерии и драматической сказке (“Снегурочка”, “Иван-царевич”). Драматург перевел как минимум одну из фьяб Гоцци, о чем он сообщал Вейнбергу в одном из писем, но историки литературы до сих пор спорят, о какой именно пьесе Гоцци шла в нем речь (ни одного завершенного перевода Гоцци не сохранилось в архиве драматурга). Важно другое: в отечественном литературоведении и театроведении первооткрывателем драматургии Гоцци считается круг Всеволода Мейерхольда (и, в первую очередь, авторы журнала “Любовь к трем апельсинам”), а время открытия – 1910-е годы. Островский же вплотную подошел к этому открытию на тридцать лет раньше, и лишь “совестливость”, как он писал Вейнбергу, не позволила ему опубликовать несовершенный с его точки зрения перевод драматической сказки Гоцци.

Театральный пантеон, созданный Островским в его переводах, статьях и собственных пьесах, охватывает практически все эпохи европейского театра и основные национальные школы. Точка зрения Островского близка к современному пониманию “классического наследия”. Отобранные Островским имена европейских драматургов составляют основу так называемого классического репертуара современной русской сцены. Пьесы самого Островского – основа русского национального репертуара, но в то же время способ и форма усвоения общеевропейского театрального наследия.

Сокращенный вариант доклада, прочитанного 27 октября 2016 года на международной конференции “История и драматургия. Панъевропейские традиции” в Берлине во Фрай Университете. Опубликован на английском языке в сб.: History and drama. The Pan-European Tradition. Edited by Joachim Kuepper, Jan Mosch and Elena Penskaya. Walter die Gruyter GmbH: Berlin/Boston, 2019. P. 112–120.

Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 21-22 за 2023 год.