Предлагаем еще один фрагмент из неопубликованной рукописи И.П.Уваровой об Эдуарде Кочергине, отмечающем в этом месяце свое 85-летие. Начало публикации см. в №№ 4-6, 15, 16 за 2022 год.

Поэтика Эдуарда Кочергина, положенная на петербургскую основу, может быть понята как путешествие по концентрическим кругам литературы. Чем ближе к центру, тем более возрастает напряженность пространства. Гоголевский круг – предпоследний. Тут преддверие центра, а в центре поэтики Кочергина помещается Петербург Достоевского, тот, который назван героем “Записок из подполья” отвлеченным и умышленным городом, обитать в котором – несчастье.

До такого трагического напряжения доходило все в петербургских романах Достоевского, словно здесь решалась судьба мира, и, читая их, видишь, что под ношей города писатель был как Атлант с земным шаром, давящим на шею и плечи. Не удержит – упадет, разобьется, и прах развеется во вселенной.

Немало есть исследователей, изучающих топографию Петербурга Достоевского; составлены карты с маршрутами его героев, с зависимостью поступков персонажей от места действия. Замечали, кстати, что вода в романах Достоевского появлялась неспроста: она, например, начинала прибывать, когда Свидригайлов застрелился у Малой Невы, и еще раз зловеще прибывала, когда Голядкину повстречался двойник…

Но вряд ли кто-нибудь знает Петербург Достоевского лучше Кочергина. Ему ведомы потаенные закоулки, подворотни, дворы. Кочергин никогда не чертил карт этого города и не писал с натуры, да и по памяти этюды заветных мест. И все-таки контуры Петербурга Достоевского настойчиво выявляются в структуре его работ. Общность – в построении пространства, где поселилась крайняя бедность и бедствия житейского свойства нагнетены под огромным давлением. Особым образом отобраны вещи, попавшие в эту убогую среду, а само пространство безысходно и пустынно. Каждая вещь теряется в пустоте, однако пустота организована так, что без этой самой вещи все рухнет.

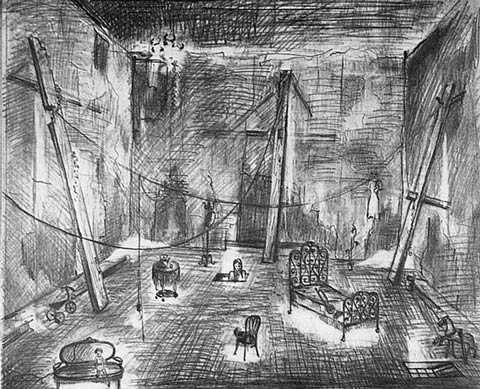

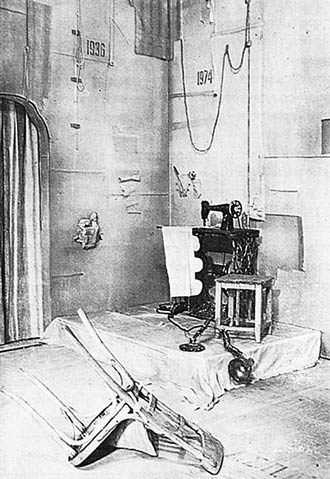

В сценографии к “Борцам” (БДТ, режиссер Маркос Шапанис, 1974), “Влюбленному льву” (Ленинградский драматический театр имени В.Ф.Комиссаржевской, режиссер Юлий Дворкин, 1968), “Вкусу меда” (Малый драматический театр, режиссер Генриетта Яновская, 1973) и, должно быть, к “Гамлету” (Красноярский ТЮЗ, режиссер Кама Гинкас, 1972) много родственного тем нищим несчастным комнатам в романах Достоевского, где бытовое, обыденное, пошлое и безысходное сгущается до предела, и, вспомним, как раз тут начинает свершаться невероятное. Здесь приходят и вещие сны, и явственные видения, случаются неожиданные встречи разных людей, будто бы кто-то их подтолкнул навстречу друг другу. Все эти совпадения, все эти внезапности, всё происходящее “вдруг“… Загадочная связь лиц, судеб и происшествий, сплетенных в тесный клубок, возможна именно здесь, в трущобах, на краю бытия, на грани разрушения убогого существования.

Влекла, засасывала Достоевского та часть города, где тянулись вверх сырые каменные колодцы, источая испарения скверной кухни, бредовые видения, тяжкие сны, крики, ругань, хохот. Скученность, теснота, скольз-кие ступени, никогда не мытые окна, помои, выплеснутые во двор, запущенная одежда, потерявшая форму и окраску, – все это дно большого города.

В точно таких же лондонских трущобах совершались убийства и кражи в романах Диккенса. По таким же ступеням в Праге топотал смертоносный фантом Голем у Густава Майринка. В такое же окошко проник грязный скудный блик, озаривший все неимоверное, что творилось перед взором Франца Кафки.

Свойства дна постоянны – цвет, запах нищеты, состояние жилища и вещей всюду единое. Похожи преступления, одинакова цена жизни и бескровность испитых лиц.

Но как бы ни был сгущен, стеснен, отрезан ото всего этот край, конец света и конец всего, он все же вписан в Петербург, он – в центре и скрыт, хоть мы его видим, а открытый и обозримый город явственно ощутим за пределами сцены.

Большой город, ясный день, Нева голубая и небо безоблачное. По Петербургу идет человек… Он думает об устройстве высоких фонтанов в Юсуповском саду. О том, что если Летний сад распространить через все Марсово поле и соединить с Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Еще он думает, почему во всех больших городах человек склонен селиться в тех частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь, вонь и всякая гадость. Минуя прекрасные панорамы, он отправляется именно в такую часть города, в которой ему суждено совершить убийство. Замысел преступления зародился в нем, созрел и был приведен в исполнение. Но не случайно все это произошло в проклятом месте. Достоевский дал исчерпывающий анализ свойств этой среды, химический состав ее испарений, их влияния на психику.

Он определил место этой среды в пространстве и показал, что ее существование представляет собою не только социальную опасность для части общества, оказавшейся в таком гетто. Связи ее с окружающими цепки и гораздо более сложны.

Болото, трясина – вода под мостовыми. В случае наводнения пагубные пороки трущобы вместе с условиями существования, сделавшими естественными убийства и насилия, захлестнут все.

Замысел убийства ничтожной старухи помещен в условия идеи все-

дозволенности; идея перспективна и соблазнительна. Соблазн пал не на подлинного преступника Свидригайлова, а на Раскольникова, на его тонкую духовную организацию. В русской литературе такой человеческий материал обычно шел на создание положительного героя. Идея всеохватывающа, все дозволено не только ее адептам, но и ей самой, она сама вербует, кого захочет. Выпущенная на волю из стесненной каменной трущобы, она поведет себя как бесчинствующий джин, дорвавшийся до полной свободы.

Разрастаясь, идея может стать глобальной. Не потому ли подробности преступления, связанного с нею, важны и ответственны, как если бы от них зависела судьба мира? Мизерные условия существования, в которых эта идея зародилась, детали убогого быта обретают вес улик преступления, нависшего над человечеством, – так у Достоевского.

Громадный удельный вес детали-улики наследует от Достоевского и Кочергин.

Среда, созданная им в спектаклях, которые я ставлю в центр кочергинской поэтики, идентична той среде, где выносил Раскольников идею убийства ради реализации величественного плана.

Архитектоника этого плана стройна, она подобна архитектуре Петербурга. Размышления Раскольникова о роли фонтанов, о необходимости соединить все сады ради красоты и пользы города – черновики проекта, вычерченного лихорадочной и властной рукой.

Но нет у Достоевского такого проекта. Нет – и, говоря о нем, я следую логике сценографа. Она приучает нас охватывать пространство романа под углом зрения, установившимся в образной системе сценографии. И потому – бумага с вычерченным на ней проектом рвется, как рвется у Кочергина бумажная стенка в “Монологе о браке”. Проект, сходный с чертежами, по которым строился Петербург, взбухает и прорывается; в разрыве – лохмотья: открылась пагубная зона, в планах города ей соответствуют трущобы.

Как иначе понять пристальное внимание Кочергина к подробностям убогого мира этих спектаклей, если не привлекать их в качестве улик, как это делал Достоевский. Его рука, его почерк.

Вглядитесь в обстановку комнаты, где зреет преступный план: негодные обои в мерзкий цветочек, потолок низок и, конечно, грязен, стулья сломаны, софа в лохмотьях, ношеное белье запихнуто под подушку.

Ходами следователя и археолога подкапывается Достоевский к каждой вещи, и пытливый взор Порфирия выхватывает вещь из пространства. Но каждую вещь видят еще и другие глаза. Напряженный взгляд преступника следит за нею. Болезненное просветление зрения фиксирует сюрреалистическую детализацию фактуры, формы, истории и связи с хозяином – мелочи, в обиходе ускользающие от нормального человека. Иголка, лоскутная петля, прочность материи, состояние рубашки, от которого отодран лоскут в восемь вершков (и главное – все с точки зрения прочности или ветхости, степени изношенности, меры годности: оценка нищего), – все это выстроилось, чтобы остаться навсегда в литературе, на перекрестке двух нечеловечески напрягшихся взглядов. Один – Раскольникова, другой – Порфирия.

Предмет, выписанный в этой технике, сохраняет свойства реальной вещи, но она как бы отражена в черном стекле, отчего изображение становится резче, черты четче, а колорит мрачнее. Натюрморту Достоевского соответствуют картины, возникающие в вещих снах.

Все это отложилось в спектаклях Кочергина, где воспроизведена беспросветность крайней безысходности (“Борцы), крайней разрушенности (“Влюбленный лев”), крайней нищеты (“Вкус меда”).

Выпуклостью, тонкими и неожиданными подробностями, чрезвычайным сходством с действительностью отмечена комната в “Борцах”. Кочергин увидел здесь то, что в логике изложения Достоевского могло бы быть описано так.

Большая комната, довольно высокая, с одним окном в стене справа, закрытым глухой ставней. На противоположной стене дверь, за которой длинный коридор, по нему можно выйти в тесный переулок позади дома. В средней стене – две двери с низкими арками. Одна занавешена желтоватой гардиной из жесткой материи, от времени ставшей серой. Другая имеет вид амбарных ворот и сколочена из растрескавшихся неровных досок, обитых мешочной тканью, до того уже износившейся, что остались одни лишь лохмотья. Эта дверь ведет в шкаф.

Комната походит как будто на склад и имеет вид четырехугольника. Во всей этой большой комнате почти совсем нет мебели. В правом углу под окном на небольшом возвышении стоит швейная машинка, железная лампа и кухонный табурет, довольно старый. В самом углу к обшивке стены пришиты два кармана для ножниц. В машинке заложена неоконченная работа, видно взятая на заказ. У двери шкафа небольшой стол из простых досок, выдвинутый боком к середине комнаты со сбившейся беленькой скатертью. Рядом упавший стул. Неподалеку от него на полу, покрытом старым, но довольно чистым половиком, лежит скомканная и порванная газета.

Вся комната оклеена матерчатыми обоями сероватого и какого-то пыльного цвета, состоящими из длинных кусков, состроченных вместе. Видно, что когда-то это были мешки, в которых возили крупу и сахар, но потом их распороли и приладили один к другому довольно аккуратно. Кое-где еще виднеются штампы, которыми обычно помечают тару. Местами обивка прорвалась и висит лоскутьями, так что можно увидеть другую материю, в широкую неяркую полосу, которой раньше, должно быть, была обшита комната.

Так выглядит у Кочергина пространство спектакля “Борцы”, намеченное скупо, но внятно, с минимальным количеством предметов, попавших сюда как бы случайно, а на самом деле в результате жесточайшего конкурсного отбора.

Стратис Карас, автор “Борцов”, предпослал своей пьесе описание комнаты: “С потолка свисает керосиновая лампа, изо дня в день, из года в год она освещает убогое убранство комнаты – расшатанные стулья, стол, покрытый потертой клеенкой, допотопное кресло. В глубине возвышается видавшая виды швейная машина. Надо полагать, здесь живут люди, познавшие, почем фунт лиха”.

Похоже это на то, что сделал Кочергин? Безусловно. Но не более, чем одна нищенская комната сходна со всеми остальными бедными комнатами мира. Помещение у Кочергина такое же пустое, бесцветное, как комната Сони Мармеладовой с комодом простого дерева в углу, затерявшимся в пустоте. Целостность комнаты скомпонована из минимума деталей, но они не заменимы никакими другими.

Вглядитесь в каждый кусок обшивки стен, его до нас увидел кто-то, чье внимание болезненно обострено. Сама среда – соучастница преступления, и какими бы частными и мизерными не казались мелкие и невзрачные детали этого крошечного мира, их смысл огромен и значителен, ибо, как пишет Карас: “Место действия – Родина”.

Создание образа такой вещи, будь то веревка, прикрепленная к стене, опрокинутый венский стул, скомканная газета или ножницы в мешочке, пристроченном к матерчатой стене, идентично методу Достоевского.

Биография, легенда и скрупулезное техническое описание сопровождает вещь-улику. О каждой малости художник находит способы сообщить столько же информации, сколько, к примеру, содержит в себе дощечка, которую Раскольников вытащил из щели между полом и “турецким” диваном.

Во-первых, дощечка гладко обстругана. Во-вторых, она величиной и толщиной не более, как могла быть серебряная папиросочница.

В-третьих, дощечка найдена случайно, в одну из прогулок. И, наконец, в-четвертых, дощечка найдена во дворе, где во флигеле помещалась какая-то мастерская.

Не каждой щепке выпадает стать соучастницей преступления, быть обернутой и протянутой вместо заклада, и пока старуха разворачивает обертки, топор, который до того висел под мышкой в петле, сшитой из тесьмы, уже готов совершить убийство.

И Кочергин с каждой вещью и вещицей, отобранной и допущенной в среду спектакля, обращается так, как будто в любой момент она может быть использована по уголовному делу, причем делу крупного масштаба.

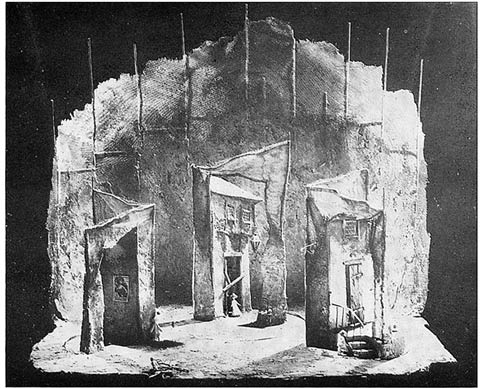

В такой же специфически достоевской напряженности дана Кочергиным декорация к “Влюбленному льву”. Дома нет, остались три скелета жилища, но каждый обжит, как дом. Сюда упала бомба, и это теперь не дом, а анти-дом, воронка на месте бытия. Ничто не скрыто ни углом, ни крышей; все обнажено; в наготе, в неприкрытости стоят обломки стен; верхний их край осыпается; стена становится прозрачной – последнее прибежище бытия иллюзорно и ненадежно. Все обрушено и разрушено, мир в распаде – социум, город, жилье, фактура, материя, жизнь и судьба.

Окошки где-то вверху, беспомощно огражденные решеткой, – чтоб вор не залез! Камин под ними, уцелевший портретик, и чудом зачем-то сохранились два подсвечника. Вот и все, что осталось от доброй старой Англии в месте взрыва.

Но не подсвечники и не портрет здесь главное, а фактура стены, неровные стены, в выступах и язвах, и все словно ощупано чьей-то нервной рукой, и кто-то будто должен карабкаться по этой стене, рискуя жизнью, и потому – просветленное, сверхчуткое, сверхчувственное зрение, осязание, знание тела стены, знание этой поверхности, вертикальной и неровной, ничего не значащей в привыч-ном течении жизни и потому – не замечаемой всеми.

Между тем действие происходит не в сороковых годах, что объяснило бы эти последствия бомбежки, а в шестидесятых, как пишет о том Шейла Делени, в маленьком городке северной Англии. Так что не о Ковентри речь. Но она пишет о крушении надежд, о распаде жизни, о судьбах, обрывающихся в никуда, о том, что все разрушено, а то, что пока уцелело, обречено разрушению. Неизвестно, кто совершил преступление, но оно совершилось, и в своей бессмысленной жестокости равно бомбе, выбросившей людей после взрыва под открытое небо, где с ними осталась стенка и раковина, привинченная к ней, лохань и кухонная табуретка. Какой жизнелюбец повесил над раковиной удалой плакат, омываемый вечными британскими дождями?

В кочергинском макете на земле, исковерканной и искаженной, всюду валяются куклы и ухмыляется тряпичная голова клоуна, нагло пришпиленная к углу стены.

Тою же пронзительной обостренностью зрения и осязания отмечена декорация к “Вкусу меда”. Чердак огромный, в павильон величиною, из драных, неровных, ненадежных кусков темной кожи; не организация – дезорганизация пространства; все рушится, и только веревки бельевые из угла в угол, из конца в конец как-то зрительно держат это утратившее форму и смысл помещение.

Под потолком справа тюремные два окошка, но не для света, а для обозначения неволи: пространство, как и везде у Кочергина, держится на последней нитке, но выхода из него нет.

Что стаскивают на чердак, то и образовало убранство этого места: диван без спинки, канапе, стул, консоль с отломанной полкой, старая кровать с фасонной спинкой, вышедшая из моды и употребления, старомодный столик.

Где-то там, внизу, откуда идет лестница с перильцами, есть нормальный дом и естественное течение жизни. Там живут люди как люди, их бытие выкидывает в небытие чердака отжившие предметы. По ним, собранным у Кочергина во “Вкусе меда”, можно написать роман, во вкусе Джона Голсуорси, и роман будет безукоризненно реалистичен.

Но, попав в сакральную зону нищенского деформированного чердачного бытия, умершие вещи проживают вместе с людьми, своими спутниками и товарищами по несчастью, вторую жизнь, которую вскрывает, анатомирует, изучает искусство, со времен Достоевского, поставившего в центр внимания прозябание людей, оказавшихся за пределами общественных нормативов. Тут все дозволено, и все безнаказанно. Жизнь, чувство, привязанность, человеческое тепло значат не более, чем привычки паука, живущего на чердаке, и столь же обесценены, как старая рухлядь. Грань, отделяющая бытие этой рухляди от небытия, призрачна и почти неуловима, только художник может определить тонкую границу, отделяющую космос от хаоса, и удержать из последних сил какой ни на есть, хоть чердачный, но все-таки космос, готовый обрушиться в хаотичную тьму небытия и полного разрушения.

Замечено, что когда дело касается момента великого противостояния критических масс, именуемых в просторечии Добром и Злом, искусство прибегает к древнейшим методам создания ответственных произведений и диктует художнику забытый рецепт.

В архаике фольклора, в объемах романа или в макетной коробке приходят в движение тайные силы, начинают действовать общие законы. В центре обнаруживается место наивысшего напряжения. Сюда всасывается великий мир, действо обретает масштаб всеобщности.

Центростремительные силы втягивают в центр необходимые частицы бытия, ценные улики. Центробежные силы выбрасывают на периферию несущественное. Герой, оказавшийся в этом поле, становится ответственным за критическую ситуацию: от одного его шага или жеста все может взорваться.

Не литература, а наука подвела итоги этому вовлечению в эпицентр катастрофы, которое у Достоевского ложилось на структуру города Петербурга. У Кочергина центр его системы совпадает с Достоевским.

Владимир Топоров в работе о поэтике Достоевского выявил в пространстве романа “Преступление и наказание” определенную зону, совпадающую топографически с местом рождения и реализации плана Раскольникова, и назвал ее “дурной серединой” или “косной серединой”, он определил ее координаты, признаки, свойства. В “дурной середине” оказывается эпицентр романных событий.

Топоров трактует их как следствия, как результаты работы неких сил, действующих в этой зоне. В общечеловеческой культуре им соответствует живая стихия фольклора, воссоздающая аналогичные поля напряженности в космологических мифах. В таких мифах обнаруживается эпицентр, совпадающий с “косной серединой” романа.

Эта “середина”, причастная к хаосу, удивительным образом напоминает обстановку “центра” в поэтике Кочергина.

Соблазн сопоставить их велик. Не без оснований можно считать, что метод анализа “дурной середины” поэтики Достоевского, примененный Топоровым, приложим к сценографии Кочергина, оказавшейся в той же точке.

“Дурная середина” Достоевского по Топорову идентична состоянию среды “Борцов”, “Влюбленного льва”, “Вкуса меда” и “Гамлета”, где разрушение среды остановлено на последней стадии обращения в хаос.

Топоров говорит о том, что здесь уничтожается непрерывность пространства и времени; различным отрезкам времени и пространства приписывается различная ценность. У Кочергина процесс разрушения среды шел до того, как попал в поле сценографии, но потом остановился, замер; остановка процессов знаменательна, она уже сама по себе выделяет из жизненного потока то, что оказалось на сцене.

Там, где у Достоевского – слово, а у Кочергина – вещная деталь, мы тоже найдем немало совпадений. Топоров отмечает в “косной середине” сужение словаря, чему соответствует в сценографии скупость деталей; увеличение напряженности слова, совпадающее с максимальной напряженностью каждой малой вещи, попавшей в центр поэтики Кочергина, процесс символизации языка близок к нагнетанию символического смысла, проявляющегося в будто бы случайных, а на самом деле незаменимых элементах сценического пространства.

Отталкиваясь от положения Топорова о том, что язык описания “середины” получает новую структуру, по своему устройству соотносимую со структурой всего пространства, – есть смысл подумать о том, каким образом сценограф добивается обобщения необычайной силы. Когда читаешь у Топорова о том, что использование мифопоэтических схем дает возможность кратчайшим образом записать огромный объем плана содержания и расширить пространство романа, трудно не вспомнить странное стремление сценографа втащить в среду обитания героев пьесы дальние планы бытия, расположенные за ее пределами.

Можно настаивать на сопоставлении поэтики Кочергина с архаическими схемами мифологического мышления, выявленными в поэтике Достоевского, и, конечно, можно его оспорить. Но, как представляется, в современной сценографии сложилась определенная система создания напряженного и ответственного пространства, которая стремится максимально подключить зрителей к сценической ситуации, создать условия мистериального проживания театральных событий.

Стоит, вероятно, сказать, что еще один слой городской петербургской/ленинградской культуры открылся в сценографии Кочергина к спектаклю “Валентин и Валентина” (БДТ, режиссер Александр Товстоногов, 1971).

Современный город и новый район, обезличенный типовой застройкой, сохранил здесь неуловимый признак Ленинграда – в ритме вертикалей и расположении фонарей.

Здесь все построено на применении сетчатых вольеров. Метал-лические рамы с натянутой сеткой выгораживают квартиру из города, но город в ней присутствует постоянно: фонари, уличные часы, номер дома находятся практически рядом с пейзажем на стене и настенными часами.

Можно бесконечно долго изучать оптические обманы и хитрые иллюзорные построения в этой декорации. При всей ее линейной простоте она виртуозна в разработке бесконечных вариаций двухголосой темы “город-жилище”.

Бесприютность городского пространства, тоскливая открытость, жалкая, пронзительная “видимость во все концы света”, и люди, равнодушно созерцающие интимную жизнь других людей, – все здесь выверено и выстроено с учетом знания быта именно ленинградских квартир.

Хочется писать историю семьи и дома по вещам и расположению их в доме. Вот кресло, оно стояло, видимо, в гостиной, а теперь переехало в прихожую, и можно определить, в какие годы его купили и кто был его хозяином. И от какого интерьера уцелело другое кресло, еще оставшееся в комнате, не такое громоздкое, ему легче было приспособиться к новым условиям жизни. Уцелел и круглый высокий маленький столик красного дерева – его не успели заменить чем-нибудь новым, низким и полированным (а мода на старину еще не пришла, да в этом доме вообще мало следят за модой, просто сама жизнь что-то вносит, что-то оттеняет).

Приливы выбрасывают на берег новые вещи, отливы утаскивают старые, некоторые из них по дороге садятся на мель. Но не эти предметы стали центром картины, напротив, они оттеснены на периферию, а в центре всего в пустоте – батарея парового отопления; над нею уличные часы, за нею маячат уличные фонари. Эта батарея, знак бесприютности, принадлежит не жилью, а почему-то улице.

Деревья, печальные, ветвистые и без листвы, оказываются роднее человеку и человеческому жилищу, чем эта батарея.

Как садовая скамейка под деревом, стоит софа. Подушка в белой наволочке и нарядная кукла, и платье, брошенное подле подушки, – все эти интимные признаки человеческой жизни устрашающе вынесены на обозрение улицы, железный фонарь с номером дома, лампочкой и названием улицы нависает над софой беспардонно и беспощадно.

Иллюзия и реальность близости и удаленности, доступности и непроходимости, открытости и безвыходности ведут друг с другом утонченную игру, разыгрывают человека, проигрывают его, как преступники проигрывают безымянную жертву.

Печальный исход ситуации, изложенной в пьесе, предрешен сценографией. Жесткие ритмы, фактура железной сетки, пространственные сдвиги и ритм в расположении вещей образовали среду, активную по отношению к героям.

А тема “город-жилище”, совершенно и тонко разработанная в “Валентине и Валентине”, стала ключевой для целого длительного периода.

Материал подготовила Ольга КУПЦОВА

«Экран и сцена»

№ 17 за 2022 год.