В истории французского театра 1950-х годов есть эпизод, который сегодня может показаться нам хорошо знакомым. Левые интеллектуалы – марксисты, почитатели Брехта и апологеты социального театра, собравшиеся вокруг журнала “Народный театр”, развязали тогда настоящую войну против театра аполитичного, “неангажированного”, выражаясь языком того времени. Речь идет, конечно, не о коммерческом театре Бульваров, а о театре художественном и поэтическом, о наследниках знаменитых довоенных мастеров, об учениках Копо и Дюллена, о выходцах из “Картеля” и “Ателье”, самым ярким из которых был Жан-Луи Барро. Его индивидуалистическому и поэтичному искусству критики из “Народного театра” и, прежде всего, блестящий и бескомпромиссный Ролан Барт, в те годы еще не ставший тем знаменитым ученым-структуралистом, основателем семиотики, каким он теперь известен всему миру, противопоставили театр идеи, театр ясной и злободневной мысли, театр, вступающий с публикой в прямое общение. Никогда прежде во Франции от зрителя не требовали такого активного и рационального осмысления происходящего на сцене, к какому обязывала исповедуемая Бартом брехтовская теория эпического театра. Плиты перекрытий безопалубочного формования одна из самых многочисленных позиций в каталоге

В истории французского театра 1950-х годов есть эпизод, который сегодня может показаться нам хорошо знакомым. Левые интеллектуалы – марксисты, почитатели Брехта и апологеты социального театра, собравшиеся вокруг журнала “Народный театр”, развязали тогда настоящую войну против театра аполитичного, “неангажированного”, выражаясь языком того времени. Речь идет, конечно, не о коммерческом театре Бульваров, а о театре художественном и поэтическом, о наследниках знаменитых довоенных мастеров, об учениках Копо и Дюллена, о выходцах из “Картеля” и “Ателье”, самым ярким из которых был Жан-Луи Барро. Его индивидуалистическому и поэтичному искусству критики из “Народного театра” и, прежде всего, блестящий и бескомпромиссный Ролан Барт, в те годы еще не ставший тем знаменитым ученым-структуралистом, основателем семиотики, каким он теперь известен всему миру, противопоставили театр идеи, театр ясной и злободневной мысли, театр, вступающий с публикой в прямое общение. Никогда прежде во Франции от зрителя не требовали такого активного и рационального осмысления происходящего на сцене, к какому обязывала исповедуемая Бартом брехтовская теория эпического театра. Плиты перекрытий безопалубочного формования одна из самых многочисленных позиций в каталоге А Барро рождал перед зрителем чудесные, искусные сны. Описывая взаимоотношения сцены и зала, он часто прибегал к образу любовного свидания или даже любовного акта, который может состояться, а может и не состояться. Вот как он говорит об этом в своей книге “Воспоминания для будущего”: “Художник раз и навсегда подчинялся зову своей мечты, своему поэтическому миру. Он рождал свое произведение. А дальше будь что будет”. Пущенная со сцены стрела вылетала в пустоту, но если ей случалось достигнуть публики, между залом и сценой вспыхивала страсть. Барту же совершенно чужда эта любовная метафорика, он обвинял Барро в идейной невнятице и безответственном эстетстве. Тех, от кого в 50-е годы больно доставалось едва ли не каждому его спектаклю, Барро, в свою очередь, корил за то, что театр они воспринимали умом, а не как положено – чувствами.

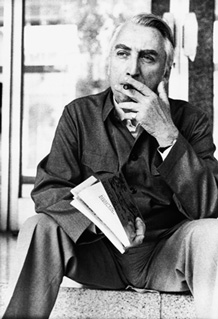

Отзвуки этих старых, но по-прежнему не теряющих смысл споров слышны и в публикуемой нами статье. Рецензия Ролана Барта на спектакль “Компании Рено-Барро” вышла в январском номере журнала “Народный театр” за 1955 год. Речь идет о провалившейся постановке пьесы английского драматурга Кристофера Фрая “Сон пленных” (A sleep of prisoners, 1951), премьеру которой сыграли в театре Мариньи в конце 1954 года. Сюжет этой мистериальной пьесы, предназначенной для исполнения в храмах, таков: четверо плененных и запертых в церкви солдат засыпают и видят себя и друг друга в образах героев Ветхого Завета. Каждый из них рас-крывается, таким образом, в своей подлинной сути. Пьеса написана белым стихом, как и другие произведения Фрая, среди которых, по правде сказать, были и более удачные. Его пьесу “Эту даму не сжигать” (The Lady’s not for burning) в Лондоне поставил и исполнил в ней главную роль Джон Гилгуд, а Лоуренс Оливье сыграл в его пьесе “Наблюдая за Венерой” (Venus Observed). Но так или иначе, выбор Жана-Луи Барро, пребывавшего в вечном поиске новых авторов, пал на “Сон пленных” – тем лучше для нас, ведь оглушительный провал постановки спровоцировал Ролана Барта на размышления о феномене скуки в театре, а заодно заставил высказаться и об авангарде, подлинном и мнимом.

Предлагаемая рецензия войдет в готовящуюся книгу театральных эссе Ролана Барта, впервые переведенных на русский язык.

Что больше всего смущает у Барро, так это постоянная путаница в оценках: так, например, “Сон пленных” он счел авангардной пьесой, исходя лишь из того, что она была освистана буржуазной публикой.

А между тем Кристофер Фрай никому не желал зла: его пьеса относится к тому риторическому театру, в котором тщательная выделка метафор и смутная библейская метафизика полностью подменяют драматическую пружину. Это не более революционно, чем какой-нибудь Геон (французский драматург, истовый католик. – М.З.), и так же скучно.

И, тем не менее, публика генеральных прогонов в театре Мариньи, высокомерная и затхлая, собравшаяся в основном по привычке либо из тщеславия, по природе своей обладает невероятной устойчивостью к скуке: пришедшая, чтобы повидаться в антрактах, выдрессированная в силу образования старинными схемами риторического театра, монологами перезрелых актрис и громоподобными словесными дебатами между душой и плотью, религией и адюльтером – эта благоразумная публика, как правило, не выходит из летаргии, разве только для того, чтобы припомнить “наших дорогих артистов”.

Но и сами-то наши критики весьма стыдливы в отношении скуки: говорить о ней неприлично, это противоречит негласным правилам профессии (как протестовать против возраста актрисы). И это подтверждают тысячи отзывов, предшествовавших “Сну”. Что вы, скука – это не критерий оценки, если только речь не идет о выпаде против интеллектуальной пьесы (“В ожидании Годо”). В прочих случаях принято невозмутимо киснуть в “Пор-Рояле” (пьеса Анри де Монтерлана. – М.З.), потому что, как известно, благородные пьесы неизбежно скучноваты (на критическом жаргоне они называются “суровыми пьесами”). Вот и “Сон” тоже должен быть отнесен к суровым пьесам (то есть скучным, но единодушно одобренным). В этой изукрашенной скуке все должно было расположить зал к восхищению: религиозный сюжет, красивый язык, провокации для толстокожих, умеренные и непоследовательные. Что же такое случилось, что “Сон” был освистан?

Да попросту то, что чаша переполнилась – скука стала физически непереносимой. Такая беспримесная скука – достаточно редкий для театра случай, заслуживающий анализа. Ведь скука “Сна” оттого разрослась до скучищи, что ей не видно было конца и края – терпеть невмоготу. Как только зрители “Сна” поняли, что основной прием пьесы заключается в повторе эпизодов и им грозит пройти все его стадии; как только стало ясно, что к концу первого получаса умеренной скуки они едва добрались до Авессалома, а впереди еще, если следовать логике, – длинная цепочка библейских убийств, предшествовавших смерти Христа; как только была схвачена сама сущность скуки, состоящая в страхе перед ее бесконечностью, – театр перестал быть реальным местом, подчиняющимся законам времени. Зрители почувствовали себя замкнутыми в темном пространстве, лишенном всяких признаков движения и завершения, загнанными, одураченными, ведомыми одной лишь слабовольной рукой автора (а он, казалось, не желал поступаться ни одним эпизодом); и необходимый финал подчинялся уже отнюдь не логике действия или исчерпанности характеров, а исключительно его самоуправству. Но автор-то невменяем и полон решимости морочить вас, коли уж вы пришли, как тот болтливый старикашка из “Зануд” (кинофильм Жана Древиля. – М.З.), вцепившийся в отворот вашего пиджака и терроризирующий вас своим зонтом, будучи убежден, что он необычайно занятен. И с публикой “Сна” случился приступ удушья, паника взяла верх над вежливостью.

Я не иронизирую. “Сон” научил нас тому, что существует своего рода зрительский инстинкт самосохранения, и мы открыли момент угрозы, на которую этот инстинкт срабатывает: это когда театр не в состоянии организовать длительность, когда он упускает ее или вовсе отказывается удовлетворить тому, что является для него если не сутью, то, по меньшей мере, одним из условий – потребности в ожидании. Как только публика понимает, что ей нечего больше ждать, театр разрушается. В этом смысле, невзирая на кажущийся парадокс, анти-“Сном” можно назвать “Годо”, хитрость которого как раз в умении создать ожидание из ничего, направить его и устранить.

И этот-то недотеатр Барро пытается выдать за авангард, путая скуку и герметизм, воображая, что обыватель освистал пьесу как слишком вызывающую. И вот уж он мученик, принявший дозу авангарда, но надолго ли? Все это не имело бы большого значения, не получи сегодня это вакцинирование такого хождения в условном искусстве. Толику прогресса, чисто формально, вводят традиции в виде инъекции, и вот уже традиция привита от авангарда: некоторыми его признаками откупаются от подлинного авангарда, от глубинной революции языков и мифов.

Перевод и публикация

Марии ЗЕРЧАНИНОВОЙ

«Экран и сцена» № 1 за 2012 год.