Присутствие Юрского в нашей культуре было заметно всегда, но особенно значимым оно стало в последнее время. Особенно значимым и особенно драматичным. Явственно ощущается одиночество Юрского, не похожего ни на кого, не примкнувшего ни к одной из нынешних театральных тусовок. Очевидно, однако, что свой путь одинокого путника семидесятипятилетний Юрский проделывает без видимого напряжения и с ясной головой, не теряя присутствия духа и не сбиваясь с избранной дороги. У него много ролей – актер, режиссер, чтец, писатель, ведущий показываемых по телевизору мемориальных вечеров, собеседник в радиопередачах. Все роли можно свести к одной – думающий актер, мыслящий человек театра. Я бы добавил: университетский ум, и не только потому, что Юрский какое-то время учился в университете, а потому что он представляет собой этот редкостный на театре человеческий тип, это редкостное соединение культуры и непосредственности, актерского ума и актерского блеска. И в этой роли Юрский, конечно же, незаменим. С достоинством и успехом он играет ее всю жизнь – теперь в Москве, а до того в Ленинграде.

Присутствие Юрского в нашей культуре было заметно всегда, но особенно значимым оно стало в последнее время. Особенно значимым и особенно драматичным. Явственно ощущается одиночество Юрского, не похожего ни на кого, не примкнувшего ни к одной из нынешних театральных тусовок. Очевидно, однако, что свой путь одинокого путника семидесятипятилетний Юрский проделывает без видимого напряжения и с ясной головой, не теряя присутствия духа и не сбиваясь с избранной дороги. У него много ролей – актер, режиссер, чтец, писатель, ведущий показываемых по телевизору мемориальных вечеров, собеседник в радиопередачах. Все роли можно свести к одной – думающий актер, мыслящий человек театра. Я бы добавил: университетский ум, и не только потому, что Юрский какое-то время учился в университете, а потому что он представляет собой этот редкостный на театре человеческий тип, это редкостное соединение культуры и непосредственности, актерского ума и актерского блеска. И в этой роли Юрский, конечно же, незаменим. С достоинством и успехом он играет ее всю жизнь – теперь в Москве, а до того в Ленинграде.Помню БДТ начала 50-х годов, до прихода Георгия Александровича Товстоногова: театр со сменяющимися режиссерами, но без режиссуры, без режиссерских идей и без режиссерской воли, актерская вольница, где привольно чувствовали себя, но и серьезно работали, пожалуй, лишь трое: старейшая актриса петербургской сцены Елена Маврикиевна Грановская, сохранившая искусную голосовую технику французской школы, русская красавица и умница Нина Ольхина, игравшая в традиционной манере, и набиравший силу Владислав Стржельчик.

Помню и первые сезоны Товстоногова: почти мгновенное превращение разболтанной труппы в собранный, боеспособный, весьма честолюбивый коллектив; возрождение стариков, выдвижение молодежи; появление в 1957 году спектакля (“Лиса и виноград” с Виталием Полицеймако), где произносилось – и как! – давно не звучавшее на нашей сцене слово “свобода”; появление в том же году легендарного спектакля (“Идиот” с Иннокентием Смоктуновским), где произносились – и как! – другие полузабытые слова (“кресты”, например). Наконец появление два сезона спустя незабываемого спектакля (“Пять вечеров” с Зинаидой Шарко и Ефимом Копеляном), где зрителей волновали не сами по себе замечательные володинские слова, а заключенный в них подтекст, наполнявшая их лирика, печальная музыка прерванной и возрождающейся жизни.

Хорошо помню и дебют Сергея Юрского тогда же. Присутствие Юрского казалось неожиданным и оказалось необходимым. Всего лишь чуть более молодой, чем другие молодые артисты, он тем не менее был несколько иным, и его поколение обозначило исторический рубеж: приход новых людей, властно заявивших о себе в разных театрах Москвы и Ленинграда. Высоцкий и Даль в драме, Барышников в балете, Юрский в Большом драматическом театре. Позднее мы ненадолго вернемся к судьбе этого поколения, здесь же назовем его, по аналогии со сверстниками-англичанами, “рассерженным”. Пока скажем, что Юрского с первых же шагов отличало не только врожденное пластическое мастерство, равно как врожденная интонационная свобода, но и присущий ему особый внутренний ритм, ритм сценической игры и, судя по всему, ритм самого пребывания в театре. Ритм нетерпения, намеренно выпадавший из принятого БДТ основательного ритмического стиля. Юрский и играл нетерпеливое ожидание счастья в главных своих ролях – в первых сценах своего знаменитого, отчасти скандального Чацкого, во многих, вплоть до последней, сценах своего Тузенбаха. Юрский-актер тогда и казался нам, и ленинградцам, и москвичам, вестником наступающих перемен и носителем ожиданий, тех исторических ожиданий, которые чувствовались в атмосфере. Во многом этим и объясняется беспримерный успех Юрского в те далекие уже теперь годы. Его нетерпение было художественно оправдано, но в историческом плане высоко драматично. Поэтому острейшим драматизмом наполнялись финал роли Чацкого (наделавший столько шума обморок) и финал роли Тузенбаха. Вестник перемен и носитель ожиданий оказался регистратором не наступивших перемен и обманувших ожиданий. И это добавило горечи к его поначалу столь радостному и даже беспечному искусству. Горечи и трезвого понимания ситуации, похожей на ту, что хладнокровно описана писателем Юрием Трифоновым в известном романе, который так и называется: “Нетерпение”.

В БДТ Юрский проработал двадцать сезонов, а в Москве, в Театре имени Моссовета, почти тридцать пять. Первое время, при тогдашней администрации, все складывалось благополучно, Юрский ставил спектакли на основной сцене, с участием любимых старых мастеров (“Правда – хорошо, а счастье лучше” с Фаиной Георгиевной Раневской), и сам играл главные роли в чужих спектаклях. Одну из них, Фому Опискина, он играет и сейчас, восемнадцать лет спустя после премьеры, когда положение его в театре изменилось (теперь он работает в основном на малой сцене). Изменился спектакль, нечто изменилось и в самой роли. На премьере Юрский играл в яркой комедийной манере, теперь же (а я был на спектакле 22 июня 2012 года) Юрский играет зло и окрашивает роль неожиданными драматическими обертонами. Тогда даже находили отдаленное сходство Фомы в спектакле с недавно появившимся на исторической сцене постоянно актерствующим Жириновским (вообще-то в серьезных спектаклях Юрский не позволял себе кого-либо пародировать, хотя за кулисами, да и то редко, и в своих некогда знаменитых ленинградских капустниках делал это виртуозно), теперь же одному зрителю с воображением даже привиделось – в одной из последних сцен – сходство разгневанного Опискина, стоящего на возвышении, с карающим Сталиным, разумеется, не тем Сталиным реальным, которого Юрский играет в спектаклях, но тем Сталиным мифологическим, который существует в воспаленном сознании большой части народа. А что произошло? Произошло вот что: спектакль, благодушный и облегченный уже при постановке, стал еще легковеснее, мнимая мелодрама играется всерьез, сарказмы Достоевского утратили убийственную силу. Никаких догадок насчет того, что и хозяева села Степанчикова, и его гости вроде бы одного поля ягоды: жуликоватые молодые люди, изображающие страсть, жуликоватые старики, играющие в благородство. Тем более что один из молодых актеров в начале второго акта, как мне показалось, забыл не только текст своей роли, но и то, зачем его персонаж приехал в Степанчиково. Так что гнев Опискина был поддержан гневом Юрского, и голос его звучал почти как кара Господня. Нетерпение молодого Юрского сменилось нетерпимостью немолодого Юрского – так можно обозначить художественную эволюцию блистательного актера. А о его присутствии в нынешнем Театре имени Моссовета можно сказать тоже в жестких кратких словах: здесь его терпят.

Две несыгранные роли

Работа Юрского в профессиональном театре (дебют в БДТ) началась в 1958 году, когда он, еще не окончив Театрального института, еще будучи студентом, сыграл в спектакле “Синьор Марио пишет комедию” А.Николаи. Спектакль видел знаменитый тогда Иосиф Ильич Юзовский, и этот старый волк театральной критики сразу же оценил актера-дебютанта: “…молодой актер Юрский играет роль, которую удивительно органически исполняет, роль, как бы тут сказать, стиляги, пустого малого, человека без царя в голове – и я подумал, а если бы попробовать сыграть ему Хлестакова…” (И.Юзовский. Выступление перед труппой БДТ. “Премьеры Товстоногова”. М., “АРТ”, 1994, с. 110).

Природу таланта Юрского Иосиф Ильич действительно “угадал”, как и до него Товстоногов, но Хлестакова Юрскому сыграть не удалось. Во всяком случае – в театре, потому что по радио он – с женой Наташей и дочерью Дашей – сыграл все мужские роли гоголевской комедии. Но в “Ревизоре”, поставленном Товстоноговым в 1972 году (Хлестаков – Олег Басилашвили), Юрский сыграл совсем другую роль, роль Осипа, лакея Хлестакова. И это (наряду с изумительными костюмами Мстислава Добужинского, заимствованными из костюмерной Рижского театра драмы) стало главным событием, если не главным открытием, и одновременно – и главным раздражителем спектакля. Странный персонаж в белых перчатках и золотом пенсне, с барскими неторопливыми манерами и мгновенной реакцией на опасность, вызвал недоброе недоумение одних зрителей и восхищенное одобрение других (автора этих строк тоже). Анатолию Смелянскому Осип Юрского напомнил булгаковского Коровьева и вообще заставил вспомнить булгаковскую тему. Мне же в той сцене, в которой (цитирую Смелянского) “Юрский-Осип мог, завидя городничего в гостинице, мгновенно превратиться в слепца и, выстукивая откуда-то схваченной палкой, смываться от наказания” (там же, с. 229), – естественно вспомнился Паниковский, тем более что Юрский играл в фильме по Ильфу и Пет-рову. То был очевидный ассоциативный фон, но был и еще один фон, не столь очевидный, но зато не литературный, а театральный. Сама манера игры Юрского, отчаянно дерзкие приемы этой игры, виртуозная легкость внезапных трансформаций – все это создавало эффект незримого присутствия в спектакле легендарного Хлестакова Михаила Чехова (и к тому же мы знали, что костюмы Добу-жинского были изготовлены для спектакля Чехова во время его пребывания в Риге). Иными словами, Сергей Юрский играл Гоголя так же, как, по описаниям, играл Гоголя Михаил Чехов. Через голову двух поколений, через пропасть противоестест-венных разрывов, разъездов, запретов и непоправимых исторических катастроф восстанав-ливалась естественная связь – такова ведь одна из задач театрального искусства, и талант-ливый петербургский (тогда еще ленинградский) актер продолжал играть в тот театр, в который полвека до того начал играть московский гений.

Другая несыгранная роль Юрского, входившая в репертуар Михаила Чехова, игравшаяся почти одновременно с Хлестаковым, но не на сцене Художественного театра, а в спектакле МХАТа Второго, – роль Гамлета в трагедии Шекспира. К этой роли, как казалось, молодой Юрский был предназначен. Предназначен всем – внешними данными и судьбой, романтическим обликом и острым, холодным, не заблуждающимся интеллектом. Раньше было сказано, что он принадлежал к плеяде отечественных “рассерженных”, появившихся в театре в 60-е годы. Все они, и Даль, и Высоцкий, и Андрей Миронов, и Михаил Барышников, должны были стать Гамлетами послесталинской русской сцены, но сыграл Гамлета только Высоцкий на Таганке и станцевал Гамлета Барышников в Мариинском театре. Далю досталась лишь роль Шута в кинофильме Григория Козинцева “Король Лир”, Миронову не досталось ничего (если не считать роли московского журналиста в фильме Алексея Германа “Мой друг Иван Лапшин”), а Юрский получил роль старого умирающего короля Генриха IV в исторической хронике, поставленной БДТ в 1969 году, где на первый план вышли принц Гарри, будущий король Генрих V (Олег Борисов) и сэр Джон Фальстаф (Евгений Лебедев). Поэтические трагедии были, по-видимому, вне интересов, да и вне возможностей Товстоногова, которого влекли и лучше всего удавались пьесы, где можно было обнаружить скрытый роман, и инсценировки большой прозы.

Тем не менее гамлетовым сознанием – так называемым гамлетизмом – были окрашены многие роли Юрского, не только в театре, но на телевидении, на эстраде и в кино, как бы далеко ни находились эти роли от роли датского принца. Таким был и дерзкий Эзоп (здесь Юрский сменил Полицеймако), и нервный Чацкий – в знаменитой, многих обескуражившей товстоноговской постановке. Между тем спектакль этот стал очевидным прорывом, выдающимся достижением режиссера и его актеров, тем счастливым случаем, когда стихотворная пьеса игралась как психологический роман, как столкновение персонажей, а не хрестоматийных реплик, бесконечно далеко от привычной и столь осточертевшей декламационной манеры. В центре спектакля три актера – Сергей Юрский, Кирилл Лавров, Татьяна Доронина и два противостояния, которые Чацкий Юрского безнадежно проигрывает, не сразу понимая, насколько он чужой в фамусовском доме. Полному прекраснодушных иллюзий Чацкому, поначалу уверенному в себе юноше, противостоит однолетка-мужчина, презрительный, холодный и еще более уверенный в себе Молчалин. А юношеская влюб-ленность Чацкого встречает еще более холодный прием у юной красавицы Софьи, в которой уже разбужены и женская чувственность, и женская страстность. Впервые, насколько мы можем судить, Юрский сыграл “мильон терзаний” души и ума, поражение чистой души и смелого ума, не справившегося ни с изощренным цинизмом, ни с естественными сложностями реальной жизни. Немного денди, немного европеец, хотя и никому не нужный русский патриот, вернувшийся в Москву “с душою прямо геттингенской”, Чацкий Юрского и обликом, и судьбой напоминал пушкинского Ленского – особенно из его поздних чтецких телеспектаклей. Какой-то след гамлетовых горьких размышлений Юрский находил и в строках Второй и Шестой глав, Ленскому посвященных, а более всего – в самих пушкинских лирических отступлениях в романе. Эти поэтические отступления Юрский подавал как раздумья вслух, как театральные монологи.

Один раз Юрскому удалось объединить обе несыгранные роли, смешать Ильфа-Петрова и Шекспира, сыграв совсем уж неожиданного Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера “Золотой теленок”. Авантюрист, но еще и философ, не столько великий комбинатор, сколько великий наблюдатель, с живым и презрительным, а иногда и горестным любопытством осматривающийся по сторонам – наблюдая абсурдные подробности новой социалистической цивилизации, нового коммунистического быта. И выносивший не подлежавший обжалованию приговор: “Нет, это не Рио-де-Жанейро”. Намеренно или нет, Ильф и Петров написали портрет, а Юрский сыграл роль внутреннего эмигранта. Это было поразительно смелым и для начала 30-х годов, и для начала 80-х: показать совсем не вынужденное, а добровольное, и не трагическое, а отчасти даже героическое отдаление человека от окружающей его среды, разрыв человека со страной, ситуацию постороннего в невеселом государстве. Ничего похожего на то, что делал – и так обаятельно – Андрей Миронов, сыгравший Остапа Бендера в фильме “Двенадцать стульев”. То был фактически киномюзикл, Миронов пел и танцевал, радостно наслаждаясь возможностями, которые предоставлял ему “край непуганых идиотов” (так называлось одно из малоизвестных сочинений Ильфа и Петрова). А мрачноватый, иногда угрюмый, иногда саркастический Остап Бендер Юрского все искал Рио-де-Жанейро, находил лишь скуку, повсюду видел абсурд и повторял – на своем языке – заключительные слова Чацкого: “пойду искать по свету”.

Две сыгранные роли

Теперь перенесемся в недавние годы Юрского, когда обстоятельства сложились так, что ему выпало дважды сыграть – сначала в театральном спектакле (в “Школе современной пьесы”), а потом в трехсерийном телевизионном фильме – роль Сталина, Сталина старика, и не в крем-левском кабинете, а на даче, знаменитой даче к Западу от Москвы, посреди нетронутого леса. В БДТ Юрский с успехом играл стариков – несколько гротесковую роль больного шекспировского короля Генриха IV и полную умных и тонких подробностей роль благородного профессора Полежаева в советской пьесе Леонида Рахманова “Беспокойная старость”. А за несколько лет до того Юрский сыграл колоритную роль трогательного, шумного, нежного грузина Илико (в спектакле “Я, бабушка, Илико и Илларион” по Н.Думбадзе), имевшую большой успех у зрителей и запомнившуюся надолго. Но теперь игрался другой грузин, не трогательный и не шумный и даже, наоборот, остерегающийся шума, остерегающийся всего, и не слишком колоритный. Это, возможно, самое удивительное в игре Юрского, обычно столь красочной и яркой. А тут неуловимая характерность, еле подчеркнутый акцент, еле заметная тяжелая походка. Можно сказать так: игрался бывший грузин, а впрочем, и бывший мужчина, и вообще бывший человек, в свои семьдесят три года утративший многие качества нормального человека. Смысл пьесы-притчи, а отчасти и телесценария заключался в том, что этот старик пытается вести себя как обычный человек, старается завязать простой диалог с девушкой-певицей (в спектакле), с молодым солдатом, охранником и истопником (в телефильме) и не может – не может найти нужных интонаций. Самим собой он становился лишь в мгновенья бешеного гнева. Тут он на пороге безумия, что Юрский не очень подчеркнуто и играет. И что-то живое в нем пробуждается тогда, когда он рассказывает солдату, как было ему тепло в валенках в ссылке в холодном Туруханском крае. Вот что в остатке – слепой гнев и боязнь замерзнуть. Вот чем живет отец народов.

Чем объяснить этот пристальный интерес к личности Сталина-старика? Этот вопрос лучше задать самому актеру. И на него он подробно отвечает (запись можно услышать на Ю-тубе). Со своей стороны добавлю несколько о другом, как мне кажется, важном. Личность Сталина, и в частности Сталина последних дней, всегда интересовала людей моего поколения и моего образа мыслей. Хотелось знать, преследует ли тирана страх возмездия, терзают ли его сны, душат ли его кошмары, есть ли здесь что-то из “Бориса Годунова” Пушкина, Мусоргского, Шаляпина или из “Макбета” Шекспира. Нет, отвечает Юрский, актер, всю жизнь читающий Пушкина и всю жизнь готовый играть Шекспира. Нет, еще раз нет, здесь другая человеческая история, если ее можно назвать человеческой. Здесь другая поэтика, другая стилевая манера. Здесь нет ни трагедии, тем более высокой трагедии, ни мук совести, нет совести вообще, нет Бога. От актера требуется сухая точность и какая-то толика абсурда.

В такой манере Сергей Юрский играет некоторые свои лучшие роли.

Лучшие роли

Таких ролей много – и в театре, и в кино, и на телеэкране. Достаточно еще раз вспомнить трех – петербургского профессора Полежаева, грузинского весельчака и выпивоху Илико и простодушного, всегда пьяненького мужичка дядю Митю (“Любовь и голуби”), – чтобы оценить актерский диапазон Юрского и дар перевоплощения, ему присущий. А ведь это – почти забытое ныне условие актерской профессии, необходимое качество актерского мастерства, ставшее ненужным. Хотя Юрский совсем не смотрится допотопным артистом, артистом из вчера, характерным артистом-архаистом. Он – один из тех, кто обновил технику и логические основы психологической школы. Он подчинил ее требованиям новейшей абсурдистской драмы. И сам сыграл в трех пьесах Ионеско.

Пьесу Ионеско “Король умирает” Юрский сыграл на сцене Художественного театра (русско-французский проект) после переезда в Москву. Спектакль не удержался, и я не успел его посмотреть. Возможно, то была не очень осознанная репетиция поджидавших Юрского спектаклей о Сталине.

Две другие, знаменитые ранние пьесы Ионеско “Стулья” и “Лысая певица”, Юрский сам перевел (вторую – достаточно вольно), сам поставил и сам сыг-рал – вместе с Натальей Теняковой. “Стулья” – в “Школе современной пьесы”, “Лысую певицу”, под несколько измененным названием, на телеэкране. Это умные спектакли о людях, начисто лишенных чувства реальности, живущих в пустоте и пораженных пустословием как болезнью. Уморительно смешно Юрский в “Лысой певице” прочитал лекцию Капитана, полную страстной патетики, совершенно бессмысленной информации и глупости чрезвычайной. Неожиданно в этом современном спектакле возникла хлестаковская тема, никогда не покидавшая актера. Неожиданно промелькнула тень Гоголя, как, между прочим, и тень Мольера.

Эжена Ионеско Юрский, по его словам, мечтал поставить еще в молодые годы, но получил возможность сыграть только сейчас. Но он не сдавался и вкладывал дух комедии туда, где ее меньше всего ждали (роль педагога Викниксора в фильме “Республика ШКИД”), и туда, где ее ждали давно (роль старого Глова в спектакле самого Юрского “Игроки XXI” по Гоголю; он заменил внезапно умершего блистательного Евгения Евстигнеева). И там, и там – роль сыгранная, а лучше сказать, нарисованная в пластически смелом рисунке, на острие физических действий, на грани театра характеров и театра марионеток. И там, и там – специфическая красота искусно выполненной, словно лобзиком выпиленной работы. И там, и там – эстетика ремесла, единство замысла и формы.

Здесь надо прерваться и рассказать о режиссуре Юрского, о том, как она проявилась в уже упомянутых “Игроках XXI” и в двух его фильмах – изящном телевизионном (“Фиеста”) и сложно построенном кинематографическом (“Чернов-Chernov”), постав-ленных в разные годы. И на сцене, и на экране мы видим современное актерское кино, умело собранный, искусно срежиссированный ансамбль ярких актеров, “АРТель АРТистов”, как они назвали сами себя, “товарищество актеров”, как называлось подобное содружество у раннего Мейерхольда. Любопытное дополнение – неожиданный участник общей игры, нарушающий ансамблевое единство, поскольку представляет другой жанр (эстраду в лице Геннадия Хазанова в “Игроках XXI”), другую профессию (балет в лице Михаила Барышникова в “Фиесте”), либо вообще не является профессионалом (в лице приятеля Юрского, театроведа, в “Чернове”). Все это создает дополнительный художественный план, но и вносит в серьезное произведение тот дух театральной авантюры, который открыто или тайно сопровождал Юрского всегда – и в молодые легкомысленные, и в зрелые глубокомысленные годы. Но существенно вот что: во всех трех случаях извне пришедшие участники играли в той или иной степени постороннего, “чужого”, а это очень важная тема в художественном и социальном сознании ХХ века.

Юрский и сам много играл “чужого” – и всерьез, драматично (в “Горе от ума” и “Трех сестрах”), даже пронзительно драматично (в телефильме “Кюхля”), и с пугающим сарказмом (в “Карьере Артуро Уи”), и в стилистике холодного юмора (в “Золотом теленке”), и в стилистике черного юмора (“Стулья”, “По поводу лысой певицы”). А в случае “Фиесты” смелая идея постановщика особенно эффектной оказалась в результате появления на экране Барышникова – Ромеро, тореадора. Натренированная пластика танцовщика и его, наоборот, непоставленная дикция создавали очевидный – и необходимый – контраст другим исполнителям и другим персонажам, богатым бездельникам и праздным туристам. Замечательно была сыграна сцена быстро возникающей близости между Ромеро и леди Брет, которую завораживающе играла Наталья Тенякова. Он покуривал сигару и старался держать себя как джентльмен, при этом вел диалог так, как, по-видимому, проводил корриду, сдержанно и настороженно, избегая роковых ошибочных движений. Особенно эффектным был жест, точный и острый, как выпад клинка в завершении смертельно опасного поединка. Она же вела диалог не с тем усталым безразличием, с которым говорила с другими мужчинами, а взволнованно, заинтересовано и легко, хотя и не очень заметно, подчиняясь. Торжествовали оба артиста. Торжествовала и режиссура. Сказалось умение постановщика четко прочертить в пространстве диалогических сцен сложные, только лишь рождающиеся отношения персонажей. Психологический рационализм Юрского именно в “Фиесте” оказался весьма уместным.

Как и в фильме “Чернов-Chernov” – остроумно задуманная и сильно сыгранная Андреем Смирновым двойная история талантливого, но слабохарактерного, без вины виноватого советского архитектора – какой она на самом деле была и какой могла бы быть, сложись все по иному.

Как и в фильме “Чернов-Chernov” – остроумно задуманная и сильно сыгранная Андреем Смирновым двойная история талантливого, но слабохарактерного, без вины виноватого советского архитектора – какой она на самом деле была и какой могла бы быть, сложись все по иному.Как и в “Игроках XXI”, что более удивительно. Этот блестящий, очень смешной и очень гоголевский спектакль был перенесен в современность (милицейская форма у Кругеля-Невинного, деловая верхняя одежда у Дергунова-Хазанова, выходной костюм у Ихарева-Филатова), игрался в современном интерьере (Давид Боровский выстроил просторный и светлый гостиничный номер с телевизором и телефоном) и всем своим высветленным визуальным обликом противостоял наивным попыткам показать в Гоголе черного мистика, искать в его персонажах “чёрта”. Что было открытием в символистские, а потом и атеистические времена мейерхольдовского “Ревизора” (1926), то стало режиссерским штампом в нашу эпоху, и без того полную всяческих старушечьих суеверий. Нет, игрались гоголевские игроки, при том в обоих смыслах. Во-первых, демонстрировались профессиональные качества игроков (что с блеском делали Александр Калягин и Леонид Филатов в образах профессиональных шулеров, провинциального – одного, столичного – другого). А во-вторых, игрались прожженные жулики-артисты, блестяще играющие свои роли: и Юрский – старого больного помещика-отца, и Хазанов – лукавого чиновника управы. Игралась неумирающая человеческая комедия, разыг-рываемая на русский лад и вне всякого присутствия чёрта.

Но здесь присутствовала и русская судьба, и не обошлось все же без российского, гоголевского чёрта. Спектакль начинала и завершала гостиничная уборщица Аделаида Ивановна (то же имя, что и у беспроигрышной колоды Ихарева – беспроигрышно счастливая реплика сценариста Юрского в дополнение к хрестоматийным репликам пьесы). Играла Аделаиду Ивановну достоверно и немногословно, с присущим ей точным изяществом Наталья Тенякова.

Добавлю, что и он, Юрский, и она, Тенякова, смогли сыграть российскую судьбу уже без всякого остроумия, впрямую, с захватывающей силой. Речь идет о телевизионном фильме Дуни Смирновой “Отцы и дети”, где они снялись в ролях матери и отца Евгения Базарова, умирающего от случайного заражения крови. Может быть, это лучшие их роли за последние годы.

Играют по-разному: скупо она, подробно он. Старый Базаров – действительно земский врач, внимательный, строгий, несколько простодушный, как многие персонажи Юрского, сторонящийся правды. Здесь одна из центральных тем Юрского психологически обострена и обоснована тем, что старый Базаров – любящий отец, боящийся чем-либо задеть строгого и не простодушного сына. Он суетится, пытается скрыть страшную правду от себя, а потом шлет почти шекспировские проклятия самому небу. Король Лир мценского уезда.

Драматичнейшую роль отца, потерявшего сына, Юрский сыг-рал (в партнерстве не с Теняковой, а с Алисой Фрейндлих) и в фильме Андрея Хржановского “Полторы комнаты”, на основе эссе Иосифа Бродского. Здесь очень тонкая работа – неочевидная вина сына, не оценившего честного правоверного отца, и очевидная вина отца, не оценившего гениального сына.

Главная роль

Главная роль сыграна, по-видимому, не в театре. И не в кино. Она сыграна на концертной эстраде. Юрский много читает, и после Яхонтова (и Дмитрия Журавлева) такого популярного чтеца у нас не было. Широкое признание, прежде всего у детей, Юрский завоевал, записав на пластинке маршаковский перевод “Баллады о королевском бутерброде” Алана Милна, с особенным чувством, очень вкусно, произнося строку “Рос-кошнейшее масло”, продлевая звук “м” и делая на нем дополнительное ударение: “мммасло”. С тех пор согласные звуки стали его коньком: играя старого шепелявого шекспировского короля Генриха IV, Юрский утверждал себя и как некоронованный король согласных. И в дальнейшем опора на согласные позволяла ему придавать абсурдистским рассказам Хармса житейскую, даже физиологическую несомненность, а в поэтических текстах, вроде лирических стихов Пастернака, искать и находить живую наглядность. Неожиданно близким Юрскому оказались и безразмерные барочные стихи Бродского.

В основе театральности Юрского – играющее слово. А на искусствоведческом языке можно сказать, что акустический образ становится у Юрского почти визуальным, звучащее слово почти видимым, и это происходит при чтении “Евгения Онегина”, что всякий раз становится событием в нашей культурной жизни.

“Онегина” Юрский читает много лет, и полностью – создав два телеспектакля, и в отрывках. Меняется время, меняется чтец, и само чтение пушкинского романа не остается неизменным. В последние годы на концертах Юрский читает Шестую главу и те ее строфы, которые посвящены дуэли и смерти Ленского. Это захватывающее чтение, соединяющее текст и подтекст, текст Пушкина, подтекст тоже Пушкина, прочувствованный Юрским. Текст холоден, как протокол, подтекст полон ужаса и боли. В тексте одно: убит бедный Ленский, чьи стихи так похожи на стихи бедного Кюхельбекера, Кюхли (пушкиноведы давно подметили эту связь). В подтексте нечто другое: убит Поэт, Поэт с душой и биографией русского поэта. Поражают и высказанные слова, и не высказанные вслух мысли. Очевидно, что Пушкин думает о себе, а слушая Юрского, понимаешь, что двадцатисемилетний Пушкин, создавая в Михайловском Шестую главу, уже видит себя на Черной речке.

И этот задумавшийся о своем жребии Пушкин – есть главный герой Юрского, персонаж не сыгранного в театре, но сыгранного на эстраде спектакля. Портретное сходство здесь не ищется, нет ни бакенбардов, ни растрепанной шевелюры. Юрский играет нечто иное: пушкинскую судьбу, пушкинскую мысль и пушкинское слово.

Подводя итоги

Подводя итоги, следует сказать, что Юрский являет собой редкостное соединение актера-игрока и актера-исследователя; таким он предстает и в своей режиссуре. Его театральная родословная уходит в прошлое, не столь отдаленное, в эпоху петроградской эксцентрики, и весьма отдаленное, в эпоху петербургского классицизма. Оттуда и склонность к абсурду, и тяготение к ясной мысли. Оттуда же и стремление к прекрасному театру.

Сложив в памяти роли Юрского, столь разные, столь непохожие одна на другую, понимаешь, что главное для него – апология актерского творчества, апология актера, и Геннадия Несчастливцева, и Аркашки Счастливцева, которых он и показал на своем последнем юбилее. И когда Юрский в своих чтецких программах, читая Пушкина или Хармса, выходит на сцену в элегантном костюме, с бабочкой немыслимой – набоковской – расцветки, он одевается так неспроста: он рисует парадный портрет русского драматического актера.

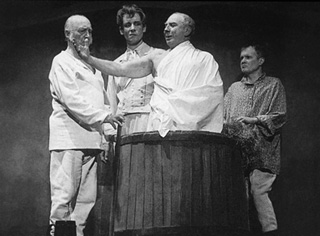

В одном из недавних своих спектаклей – остроумном «Предбаннике» по пьесе таинственного драматурга Игоря Вацетиса – Юрский играет последний день старого, заслуженного и полузабытого артиста. Артисту становится плохо, но он поднимается, собрав уходящие силы, и с бокалом шампанского в руке делает па какого-то веселого танца. С этим воспоминанием зритель покидает театр, и этим воспоминанием хочется закончить эти строки.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена» № 20 за 2012 год.