Советские спектакли Всеволода Мейерхольда

Сцена из спектакля “Командарм 2”

Вообще-то командарм был один (Чуб в исполнении Николая Боголюбова), а другой, его враг и соперник (Оконный в исполнении Федора Коршунова), был штабным писарем, но тоже мечтал стать командармом (“Командарм 2”, пьеса Ильи Сельвинского). Матросов было больше – всего двадцать шесть и еще один (в исполнении Николая Боголюбова), и все они погибали (“Последний решительный”, пьеса Всеволода Вишневского). А самой яркой в обоих спектаклях оказалась коротенькая вставная миниатюра “Американский матрос”, сыгранная в безупречном эксцентрическом стиле Сергеем Мартинсоном. Оба эти спектакля, первый, поставленный в 1929 году, второй – в 1931-м, демонстрировали стремление Всеволода Мейерхольда подчинить себе революционный материал, перейдя от великой русской классики – Островский, Гоголь, Грибоедов – к произведениям значимых литераторов советской эпохи, а главное, обрести в репертуаре так называемую современную тему. Большого успеха спектакли не имели, пьесы Сельвинского и Вишневского и не позволяли рассчитывать на что-то, зато оказались удобны для критики и рецензий. В отличие от непостижимых и непостигаемых “Леса”, “Ревизора” и “Горе уму”, “Командарм 2” и “Последний решительный” загадки не представляли. Пьеса Сельвинского, более умозрительная, строилась на столкновении рабочего Чуба и интеллигента Оконного, в прошлом счетовода. Ясно, что победу одерживал бывший рабочий. А пьеса Вишневского оказалась в опасной близости к агитке и плакату. Никаких вторых и третьих планов в спектаклях почти не возникало. Зато изобретательно, а в некоторых случаях чрезвычайно изобретательно, были показаны первые планы. Так что лучшим критикам оказалось легко преобразовать свои впечатления – непосредственные и воображаемые – в яркие литературные тексты. Выдающееся описание спектакля по пьесе Сельвинского оставил Борис Алперс (в книге “Театр социальной маски”); блестяще проанализировал обе постановки Константин Рудницкий. Остается написать о некоторых режиссерских решениях и об авторах пьес – то, что ни Алперсу, ни Рудницкому цензурные обстоятельства сказать не позволяли.

Сцена из спектакля “Последний решительный”

Илья Сельвинский, одаренный поэт, в художественном смысле живший рядом с Борисом Пастернаком, что делало эту жизнь достаточно сложной (Аркадий Белинков рассказывал мне: находясь в Ялте, он видел, как двое старых людей, Сельвинский и Шкловский, задыхаясь и почти бегом торопились вверх, в гору – там стоял Дом творчества, – чтобы успеть отбить телеграмму в Москву, в Союз писателей и сообщить о поддержке резолюции, осуждающей Пастернака, Нобелевскую премию и роман “Доктор Живаго”). И в своей пьесе Сельвинский, намеренно или нет, прикоснулся к теме ревности, зависти, неутоленного честолюбия, отождествляя себя непонятно с кем – действительно успешным командармом или писарем, лишь мнящим себя успешным. Мейерхольда подобная ситуация не слишком волновала. Он знал, что неоспоримый режиссер номер один это он, но знал, что и над ним, и над всеми другими – К.С., Константин Сергеевич Станиславский, режиссер вне конкуренции, так было, так есть и так всегда будет, и поэтому не беспокоился о своем историческом месте. Зато и сам образ командарма, а главное, историческая судьба русской революции, все это входило в круг его ближайших интересов. И он закончил спектакль необычным реквиемом, сочинив траурно-триумфальную массовку: “Мейерхольд решил ее с гениальной простотой: выстроил на сцене полукругом мужской и женский состав театра, дал всем участникам этого грандиозного хора серебряные рупоры, и хор будто под сводами собора, загремел, зазвенел патетикой самопожертвования и суровой готовности к гибели” (Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. С. 420). А в “Последнем решительном” Мейерхольд создал в финале захватившую многих сцену гибели двадцати семи моряков. Что могло означать и прощание с утопией, и прощание с большими ожиданиями, чего, конечно, Вишневский представить себе не мог, о чем, конечно, Сельвинский не смел думать.

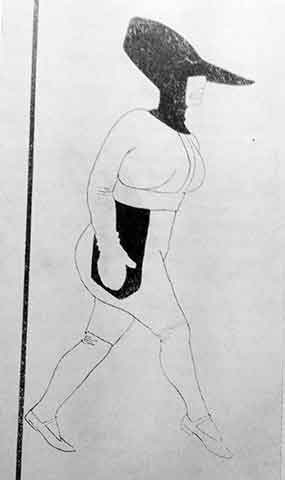

Сергей Мартинсон–Американский матрос в спектакле “Последний решительный”

Что же касается Всеволода Вишневского (кстати сказать, большого почитателя Бориса Пастернака), то он был человеком театра и кино, автором пьесы “Оптимистическая трагедия” и сценария “Мы из Кронштадта”, редактором журнала “Знамя”, одним из лидеров Союза писателей, одним из законодателей идеологической моды. Фанатически преданный режиму и всячески облагодетельствованный им, он вдруг потерял власть в писательском союзе, был снят с поста редактора журнала и долго не мог прийти в себя и понять, что же случилось. А осознав, быстро написал пьесу-сценарий “Незабываемый 1919-й”, послал на одобрение Сталину, герою пьесы, вернул себе отеческое расположение, участвовал в создании фильма, как бы отвечающего устаревшему фильму Михаила Ромма “Ленин в 1918 году”, и ушел из жизни успокоенным и примиренным. Правда, то был один из самых лживых советских фильмов.

“Последний решительный” – это, как уже сказано, не о гражданской, а о грядущей войне, и Вишневский не знал, чем пьесу наполнить. Он лишь хотел написать трагедию, оптимистическую трагедию, что ему удалось позд-нее, ставшую знаменитым спектаклем в Камерном театре. Но сумел написать лишь один трагедийный эпизод, которым кончалась пьеса и который – мы уже говорили об этом – был мощно поставлен Мейерхольдом. Все остальное пространство спектакля занимало сведение счетов с художественными – не личными, но именно художественными – врагами Вишневского, оно имело весьма отдаленное отношение и к грядущей войне, и к жанру трагедии, даже оптимистической. Начинался спектакль большим пародийным прологом, его первая часть была отдана балету Большого театра “Красный мак”, а вторая часть – похождениям двух подгулявших матросов, нарушавших тем самым строгую дисциплину. Нарушители дисциплины понравились зрителям больше всего. “Сатирические сцены, – пишет Рудницкий, – на приморском бульваре, где Игорь Ильинский играл Анатоля-Эдуарда, Эраст Гарин – Жан-Вальжана и Зинаида Райх – портовую проститутку Кармен-Пелагею, были поставлены Мейерхольдом очень колоритно”.

Игорь Ильинский–Присыпкин в спектакле “Клоп”

Но все затмило совсем короткое выступление Сергея Мартинсона – эксцентричный танец Американца. “Восхищенный его мастерством, Мейерхольд специально указал в программе: «композиция танца собственная”»… И дальше Рудницкий цитирует статью Веры Юреневой: “На Мартинсоне черный с иголочки костюм. Ворота кривых тощих ног в клешах, глупое лицо, надвинутый на брови берет, трубка. В дополнение к танцу – плевок в сторону, жест большим пальцем и оттянутое вниз веко, – словом, все казенные атрибуты типажа, механически сваленные в одно место. Зрительный зал на секунду замирает от внимания, как бы испытывая легкое художественное потрясение от неожиданности, смелости и яркости этого театрального момента” (Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. С. 432).

На подобных сценках спектакль долго продержаться не смог, да и судьба Сергея Мартинсона тоже сложилась непросто. Любимец Мейерхольда, он все-таки в труппе не удержался – подвела склонность к дерз-ким шуткам. А случилось вот что (рассказывает в своих воспоминаниях режиссер Борис Голубовский): было объявлено, что в будущем “Гамлете” роль Гамлета получит Зинаида Райх, тогда Мартинсон написал официальную просьбу поручить ему роль Офелии. Спустя два или три дня он был уволен.

Антисоветские спектакли Всеволода Мейерхольда

Зинаида Райх–Фосфорическая женщина в спектакле “Баня”. Шарж Д.Моора

Вступая в тридцатые годы и начиная их, Мейерхольд поставил две комедии Владимира Маяковского – “Клоп” и “Баня”. Успех, несомненно, был, а в критике началось более острое, чем всегда, противостояние – профессиональная критика писала о своем, о стилистике и о жанре, идеологическая – пока еще рапповская – о своем, о крупных идейных недостатках. Очевидно, что авторы, и драматург, и режиссер, попали в цель и коснулись того, чего касаться не полагалось. То есть кому-то можно было об этом говорить, а кому-то нельзя, во всяком случае, так, как это делали Мейерхольд и Маяковский. Два спектакля, по-разному смешно, по-разному пугающе рассказывали о перерождении: “Клоп” – о перерождении рабочего-пролетария в мещанина, “Баня” – о перерождении революционера-большевика в бюрократа. Забавно, но и зловеще выглядели фарсовая фигура Присыпкина, которого показывал в “Клопе” Игорь Ильинский, и гротескная фигура Победоносикова, которого демонстрировал в “Бане” Максим Штраух, первый, играя в блистательно-буффонной манере, второй, играя в стиле высокого эксцентрического бурлеска.

Казалось бы, что тут непозволительного, что расходится с линией партии, боровшейся с перерожденцами? Непозволительно само слово “перерождение”. Перерожденцы есть, а перерождения нет, в устах партии оно еще допустимо и значит одно, в устах рядовых членов партии оно неприемлемо и может значить другое, совсем другое, как в пьесе Маяковского и спектакле Мейерхольда: угрозу антропологического перерождения, национальную катастрофу, превращение народа, давшего Пушкина и Толстого, в народ, рождающий Присыпкина и его семью, Побе-доносикова и его клерков.

А самым неприемлемым словом оказалось слово “баня”.

Сегодня все то, что я тут пишу, кажется диким и не вполне понятным. Тогда же, в начале тридцатых годов, все было всем понятно. Устрашающие смысловые глубины оказывались рядом с людьми, как в знаменитом чап-линском фильме, где позади ни о чем не подозревающего бродяги открывался и закрывался люк, куда он мог упасть и насмерть разбиться.

Деление персонажей на “чистых и нечистых” было проделано уже в 1918 году в “Мистерии-буфф”, первом совместном спектакле Маяковского и Мейерхольда. Но теперь само название новой пьесы включало в себя новые смыслы. Слово “баня” семантически близко слову “очищение”, а слово “очищение” уже и лексически совсем рядом со словом “чистка”. Сейчас это слово забыто, а тогда, в конце 1920-х – начале 1930-х годов оно заставляло дрожать всех партийцев, и новых, и дореволюционных, и выскочек, и ветеранов. Конечно же, Маяковский, с его феноменальной чуткостью к слову, всего этого не мог не учесть, а с его декларированным отношением к театру – “театр – не изображающее зеркало, а увеличивающее стекло”, метафора бани получала у него всеохватный смысл и начинала распространяться на всех нормальных людей, не только на обывателей-мещан и не только на чинуш-бюрократов. А более всего смутило доброжелательных критиков и насторожило критиков оголтелых изображение идеального будущего в обеих пьесах: механизированная цивилизация в “Клопе”, Фосфорическая женщина в “Бане”. И те, и другие критики по разным причинам не договаривали всего до конца, но нашелся один среди них, решивший высказаться вполне определенно: “самое изображение людей будущего общества отдает весьма неприятным, я готов сказать – антисоветским душком. Эти люди все на одно лицо, в одинаковых костюмах, сухие, безличные, механизированные, автоматичные… Социализм Маяковского – социализм вегетарианцев и “сухарей”… в данном случае Маяковский вовсе не шутит, ибо люди будущего строя вовсе не являются объектом его сатиры. Очевидно, он именно так представляет себе этот строй. Но в таком случае его пьеса является весьма сомнительной с советской точки зрения. Это – очередная бутада талантливого поэта, которая привела его к явственному идеологическому срыву” (Цит. по: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. С. 408-409).

Константин Рудницкий, нашедший эту статью и опубликовавший эту цитату, ограничился лишь одной комментирующей фразой: “Критика подвело отсутствие чувства юмора: Маяковский, рисуя картины будущего, без сомнения шутил…”, но почему-то, в отличие от многих других цитат, не называет ее автора. По крайней мере, в своем собственном тексте. Но порывшись в примечаниях, петитом набранных в самом конце, я нашел фамилию и понял, почему Константин Лазаревич ее не называет. Потому что не хочет скомпрометировать этого человека, вроде бы написавшего донос, человека, которому и он, а, кстати сказать, и я, и весь наш театроведческий факультет ГИТИСа обязаны очень многим. Автор – Стефан Стефанович Мокульский, бывший директор ГИТИСа, принимавший в институт и Константина Рудницкого, и меня, а главное, создавший театроведческий факультет, где работали самые лучшие и самые опальные гуманитарии той страшной эпохи. А наш Стефан Стефанович пригласить их не побоялся. Достаточно осторожный, весьма осмотрительный человек, он вообще мало чего боялся. Отвлекаясь в сторону, не могу не рассказать, как он в первый день нашего знакомства с профессией и друг другом – 1 сентября 1946 года – прочитал вступительную лекцию, лекцию-установку. За две недели до этого газета “Правда”, Жданов и ждановские подручные громили Зощенко и Ахматову, мы это знали и ожидали, что наш официальный директор (к тому же член бюро райкома) что-то скажет в поддержку партийной позиции. Но нет, не было произнесено ни единого слова, звучало не имя Жданова, а имя Вёльфлина, знаменитого швейцарского искусствоведа-формалиста, и говорилось о его пяти парах отличий живописи ренессанса и живописи барокко. И лишь многим позже я понял, что хотел нам сказать Мокульский, сказать между слов, не называя никаких фамилий: есть случайные имена, вроде Жданова и ему подобных, и есть бессмертные имена, вроде Микеланджело и Рафаэля; есть нетленные стили, вроде ренессанса и барокко, а есть псевдостили, вроде социалистического реализма. И есть подлинные художественные критики, на которых надо равняться, вроде Генриха Вёльфлина, – запомните это имя. Мы запомнили.

Максим Штраух–Победоносиков и Зинаида Райх–Фосфорическая женщина в спектакле “Баня”

Но как объяснить приведенную мною цитату? Как мог Мокульский, на всю жизнь отравленный Мейерхольдом, написать такое? Заметим, однако, сначала: свои страшноватые обвинения он адресовал не Мейерхольду, перед которым преклонялся, а Маяковскому, которого не любил и не очень высоко ставил. Хотя, разумеется, отравленная рецензия задевала и режиссера. Но тут надо добавить, что упреждающий удар от своих – такая тогда была форма полемики и таким был способ самозащиты – теперь, повторюсь, выглядит диким, но очень многое из того, что делалось, говорилось и отстаивалось тогда, тоже кажется диким. А самым диким, возвращаясь к спектак-лям Маяковского–Мейерхольда, представляется нам генеральная идея тех лет: создание “нового человека”. Идею пропагандировали многие, многие верили в нее, и среди них – не кто иной как несентиментальный Николай Бухарин, уверовавший всерьез, что “новый человек” родится не где-нибудь, а в органах ЧК, и очень скоро “любимец партии” (по словам Ленина) близко познакомится с “новыми людьми” на мучительных допросах. Маяковский, к счастью, до этого не дожил, но то, каким окажется “новый человек”, через свое “увеличивающее стекло” отчетливо видел. И то, какой должна будет стать спутница этого “нового человека” – Фосфорическая женщина (ее в спектакле без всякого артистического и женского обаяния играла Зинаида Райх) – одно из поразительных прозрений поэта. Женщина без прошлого, без слабостей и недостатков, женщина лабораторного сияния и химической чистоты, совсем не похожая ни на Лилю Брик, ни на Веронику Полонскую, ни на Татьяну Яковлеву. И тем более не похожая на пленительную Маргерит, женщину с прошлым, со слабостями и недостатками, которую увлеченно и увлекательно сыграла та же Зинаида Райх в “Даме с камелиями”, легендарном спектакле, поставленном Мейерхольдом два сезона спустя после злополучной “Бани”.

Теперь же Маяковский сочинил, а Мейерхольд поставил нечто вроде оруэлловской антиутопии, где они оба расставались с утопией, в которую еще недавно верили.

Я все-таки думаю, что “Баня” была прощальной пьесой.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена»

№ 8 за 2019 год.