Предлагаем читателям очередную главу из новой, еще только создающейся книги Вадима Гаевского – об отечественном и зарубежном искусстве 1930–1940-х годов.

Предлагаем читателям очередную главу из новой, еще только создающейся книги Вадима Гаевского – об отечественном и зарубежном искусстве 1930–1940-х годов.

Пушкинский дом – так называется научно-исследовательский институт (Институт русской литературы), где хранятся рукописи Пушкина и где работали самые знаменитые отечественные пушкинисты.

Пушкинский дом – так в просторечии называют жилой дом, а ныне музей по известному во всем мире адресу Мойка, 12. Здесь жил последние годы своей жизни Пушкин, здесь он, после дуэли с Дантесом, умер.

Но Пушкинским домом можно назвать и петербургский балет – не Мариинский театр, которого при жизни Пушкина еще не существовало, а именно петербургский балет, который Пушкин хорошо знал: в зрелые годы даже собирался написать в прозе о нем, а в молодости, в одесской ссылке, воспел в бессмертных строках первой главы “Евгения Онегина”. Волшебные и поразительно точные строки. Специалисты-историки и специалисты-практики до сих пор спорят о том, какой балет Дидло описал Пушкин, какую партию танцевала Авдотья Истомина, не замечая совсем удивительную вещь: здесь же описана еще не поставленная “Спящая красавица” (ее Мариус Петипа покажет в 1890 году), еще не созданный самый величественный эпизод партии Авроры, заглавной героини:

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит…

Подобным образом построено адажио с четырьмя кавалерами, подобным образом рисуется образ балерины. Но это же и короткая формула всего романтического балета и краткая характеристика всех петербургских балерин. И Авдотья Истомина, и Анна Павлова, и Марина Семенова, и даже наша современница Наталья Макарова, все подчинялись этим пророческим словам: “и вдруг прыжок, и вдруг летит”, этому вольному, этому могущественному слову-полету “и вдруг”. Так выстраивался танец, так выстраивалась жизнь: Анна Павлова “вдруг“ оказалась в Лондоне, Марина Семенова “вдруг” оказалась в Москве, Наталья Макарова “вдруг” оказалась в Соединенных Штатах.

Но Пушкинским домом можно назвать петербургский балет и потому, что здесь Авдотья Истомина танцевала Людмилу в поставленном Дидло в 1824 году знаменитом спектакле “Руслан и Людмила” и здесь же, сто десять лет спустя, в 1934 году, Галина Уланова станцевала Марию в спектакле “Бахчисарайский фонтан”, поставленном Ростиславом Захаровым и Сергеем Радловым (тогда и началось, поначалу успешно, сотворчество балетмейстера-дебютанта и опытного драматического режиссера). И почти весь XIX век, и почти весь XX век петербургский балет, называвшийся мариинским, а одно время даже кировским, балетом, хранил и оберегал таинственный след пушкинского присутствия – и в своей поэтической ауре, и в своем повседневном репертуаре. Великие мастера, руководившие балетом в самые сложные годы, в 20-х и 30-х, все это понимали прекрасно. И Федор Васильевич Лопухов, и Агриппина Яковлевна Ваганова. Их многое разделяло, но оба старались сохранить то, что можно было сохранить, и оба стремились создать то, что требовалось создать – требовалось самой историей искусства. Они и стали родоначальниками новой школы отечественного балета. Но профессиональная судьба этих двух корифеев складывалась совсем не просто.

Школа Лопухова. 6 февраля 1936 года

Мы не знаем в точности, когда началась балетмейстерская деятельность Федора Васильевича Лопухова – в начале 1920-х годов или еще раньше. Но можем точно сказать, когда она оборвалась. Надолго прервалась, чтобы много позже, и то лишь однажды, не в полную силу, возобновиться. Дата эта – 6 февраля 1936 года. В тот день в газете “Правда” появилась редакционная статья “Балетная фальшь”, посвященная премьере Большого театра, балету “Светлый ручей”, поставленному Лопуховым на музыку Дмитрия Шостаковича и перенесенному из Ленинграда. В Ленинградском Малом оперном театре, где он и был создан в 1935 году, балет имел огромный успех, расхвален критикой, оценен как событие во всех отношениях экстраординарное. Еще бы: балет, персонажи которого колхозники, хотя и не такие, какие у Пырьева в кино, не работающие с песнями на полях, а лишь танцующие на празднике, как, собственно, и подобает балетным пейзанам. Хотя ничего пейзанского в спектакле не было, как не было – да и быть не могло – ни пародийных па, ни насмешливых звуков. В 1935 году, после убийства Кирова, в Ленинграде свирепствовал беспощадный террор, атмосфера в городе побуждала быть осторожным. Особенно Шостаковича, так любившего дразнить своей музыкой: своими темпами, своими гармониями, а в наибольшей степени своей оркестровкой. Но тут он, по-видимому, был увлечен (и не в первый раз в молодые годы) самой поставленной задачей: написать музыку не вполне урбанистскую, не до конца городскую, но создающую по-балетному облегченный контраст к оперной тяжести великой “Леди Макбет Мценского уезда” (тоже, не забудем, тогда же показанной в Большом театре и тоже разгромленной “Правдой” в редакционной статье “Сумбур вместо музыки”, напечатанной 28 января 1936 года).

А с Лопуховым, и тоже не в первый раз, произошел совсем уж абсурдный случай. Потому что всегда, начиная с 20-х годов, он стремился в собственном творчестве быть “созвучным эпохе” – так это называлось в то время, так сам Лопухов определял свою жизненную программу. Он осуществлял ее по-разному, разными способами и приемами, в разных жанрах. И тогда, когда ставил балет на революционную тему (“Красный вихрь”, 1924), и тогда, когда ставил балет на историко-социальный сюжет (“Крепостная балерина”, 1927), и когда поставил совсем бессюжетный, первый в петербургской истории абстрактный симфонический балет (“Величие мироздания”, 1923), на музыку Четвертой симфонии Бетховена, музыку его, бетховенских, героических лет, вдохновляясь обобщенным строем бетховенской мысли. Но мало того, созвучным Лопухов пытался сделать и сам танцевальный язык, сам словарь классического танца. Он ввел и широко использовал в своих композициях так называемый шпагат – акробатически-спортивный телесный жест, жест снижения, по отношению, например, к арабеску. По существу это был жаргонный и даже уличный жест, подобный тому, каким разрушал слишком высокопарную лексику властитель дум того времени Владимир Маяковский.

Но за Маяковского вступился Сталин: “лучший, талантливейший поэт нашей эпохи”. А Лопухова почти погубил: “балетная фальшь” в названии редакционной статьи – это слова Сталина, посетившего Большой театр.

Спектакль “Светлый ручей” был уничтожен, как был почти уничтожен сам Лопухов, но ни он, и никто из его близких не знал, что в далеком Нью-Йорке уже два года работает ученик Лопухова Жорж Баланчивадзе, уже Джордж Баланчин, принимавший участие в симфоническом балете “Величие мироздания”, показанном всего один раз 7 марта 1923 года. Ученик ничего не забыл, идея Лопухова не погибла. Она получила такое развитие, о котором он не мог и мечтать. Идея была спасена и оказалась спасительной для классического балета.

Для этого надо было отойти от некоторых дягилевских уроков. От недооценки академической школы прежде всего.

Школа Вагановой. 19 декабря 1937 года

В книге Веры Красовской “Ваганова” на странице 195 можно прочитать следующие слова: “Объявляется для сведения приказ Всесоюзного Комитета по делам искусства при СНК за № 852 от 19 декабря 1937 года: 1. Удовлетворить просьбу народной артистки РСФСР тов. А.Я.Вагановой и освободить ее от работы в Театре оперы и балета им. С.М.Кирова”.

Ни Вера Михайловна Красовская, ни кто-либо из нас, ее более молодых коллег, не помнил, да и не знал того, что день 19 декабря 1937 года был роковым днем не только в жизни Вагановой, но и в жизни ее лучшей ученицы. В тот день в газете “Правда” было опубликовано короткое сообщение о состоявшемся на днях (теперь мы знаем: 17 декаб-ря) суде и расстреле Льва Карахана, мужа Марины Семеновой, бывшего посла, бывшего заместителя наркома. В один и тот же день обрушились две судьбы: профессиональная – худрука Мариинского (тогда Кировского) балета, и человеческая – первой балерины Большого театра. Впрочем, и на профессиональной судьбе Марины Тимофеевны это тоже сказалось немедленно – и самым мелочным, и самым жестоким образом. Ее лишили личного концертмейстера-пианиста, ее лишили и любимой партии, на время приостановив право танцевать “Лебединое озеро”, так что главный балет репертуара остался без своей главной, а по существу единственной, балерины.

Как мы теперь понимаем, Агриппина Ваганова избежала худшей судьбы. Большой террор, косивший в Ленинграде самых разных людей, к концу 1937 года ненадолго начал ослабевать, задев ее только отчасти. О том, что было причиной внезапной отставки, остается гадать, хотя известно, что в театральных кругах распространялись тогда инспирированные кем-то слухи о связях Вагановой с германским посольством (то есть консульством: посольство было в Москве). По-видимому, ее имя уже значилось в списке известных – и даже всемирно известных – деятелей литературы и театра для предполагавшегося большого процесса. Для полноты картины недоставало лишь человека балета, Ваганова по многим статьям подходила. Но тут Ежова сняли и уничтожили, процесс не состоялся, само же дело всплыло полтора года спустя, в разгар бериевского лихолетья, и свелось к аресту Бабеля, Мейерхольда, журналиста Михаила Кольцова, но также главного режиссера Большого театра Бориса Мордвинова, недавно поставившего, в том самом роковом 37 году, “Ивана Сусанина”, что стало событием не только оперным, не только театральным. Там, кстати сказать, Марина Семенова незабываемо танцевала “Вальс” в польском акте. Балерина большого стиля, одна из последних в этом роде, Семенова умела быть неотразимой и в миниатюрах, в коротких сценках на пять минут. Тому учила ее вагановская школа. То была во всех смыслах великая школа. Она оберегала, она лелеяла, она воспитывала высший профессионализм, очень строгий, но и очень широкий. Но свести ее лишь к профессиональным проблемам было бы несправедливо.

Школа Вагановой, по крайней мере, на первых порах, предполагала преодоление прошлого, только что завершившегося. И не какого-нибудь застойного неподвижного прошлого, а наоборот, чрезвычайно живого, уже ставшего легендарным. Очень скоро это недавнее прошлое начали красиво называть Серебряным веком. Применительно к балетной истории Серебряный век – это фокинская, мирискусническая и, конечно же, дягилевская эпоха. Это классический танец, в котором академическая, неукоснительно строгая форма нередко приносится в жертву предельной утонченности и красоте на грани болезненности, а в некоторых случаях за гранью. История Вацлава Нижинского была известна всем, история Ольги Спесивцевой станет известной вскоре. По иронии судьбы первой, еще не формальной ученицей Вагановой (“мой первенец”, по ее же словам) окажется именно она, Ольга Спесивцева, последняя представительница Серебряного века, занимавшаяся с Вагановой до поспешного отъезда из зачумленного Петрограда. Уроки Вагановой Ольга Александровна не забывала всю долгую жизнь, записав их когда-то в своих чудом сохранившихся тетрадках.

Повторяю, вольный дух Серебряного века Ваганова не могла не принять, сама была вольнолюбивой танцовщицей-актрисой. Но пренебрежение к строгой форме и несоблюдение академических норм решительно отвергала. Психологически все это не так-то просто понять, здесь одна из загадок ее сложной личности, ее гениальной натуры. Дело в том, что в молодости своей Агриппина, тогда еще Груня, далеко не являла собой образец классической балерины. Или, во всяком случае, образец классической балерины во вкусе Мариуса Петипа. Вот две записи в его “Дневнике”: “г-жа Ваганова ужасна” (5 сентября 1905 года), “г-жа Ваганова ужасна” (27 февраля 1905 года). Объяснить это можно так: Петипа требовал от танцовщицы “grace et elevace” (грацию и элевацию), такова была его формула правильного искусства. Госпожу Ваганову эта формула не определяла. Элевации, то есть высокого прыжка, было сколько угодно, грации, то есть милого женского изящества, почти не было вовсе. Было другое, судя по фотопортретам: женская энергия, женская властность, женская резкость, была женщина не конца XIX века и даже не первых последующих лет, а послевоенного и послереволюционного XX века.

Самое интересное заключается в том, что именно Ваганова, как и ее антагонист Лопухов тут же рядом и как ее антипод Баланчин в далеком Нью-Йорке, стала на страже самого имени Петипа, его неумирающего балетмейстерского наследия, его неустаревающих балетных спектаклей. Не столько исполнительского стиля балерин Петипа (“grace et elevace”), сколько хореографической мысли балетмейстера Петипа – в этом все дело. Как и Лопухов, как и Баланчин, как и духовный наставник Вагановой Аким Волынский, она видела в Петипа идеального балетмейстера, лишь слабыми узами связанного с прошедшим веком. Минуя Фокина, минуя Дягилева, минуя Серебряный век, Ваганова установила прямой путь, соединяющий современность с эпохой позднего Петипа, и захотела воссоздать русский Золотой век классического балета. Такова была цель вагановской педагогики, вагановской художественной инициативы. Таков был смысл вагановской школы. Величие замысла и сделало Ваганову Великим Учителем и помогло создать класс великих учениц, ярчайших балерин, блистательных виртуозок. Школа дала им несравненную технику и непоколебимую веру в себя. Веру в себя и в свое искусство. Веру в классический танец, так долго подвергавшийся насмешкам, веру в классический балет, так давно объяв-ленный нежизнеспособным.

Вопреки всему тому, к чему в XX веке устремился хореографический авангард, Ваганова восстановила в своих правах – и в своем блеске – балетный театр большого стиля.

Ей, конечно, сказочно повезло. Уже на третьей попытке, после первых двух в 1923 и 1924 году, на выпускном спектакле весной 1925 года театральный Ленинград увидел танцовщицу, которая и в самом деле заставляла думать о Золотом веке. Семнадцатилетняя Марина Семенова поражала всем – и обликом, и танцем. Своим силуэтом, сказочно вылепленным, точно эллинская скульптура, своей открытой улыбкой, завораживающей зрительный зал, своей несравненной, невиданной виртуозностью. Своей радостно-победоносной дансантностью, своей страстью к игре, своей увлекательной пантомимой. И своим, наконец, забытым в Ленинграде чувством жизни. Это был триумф, проложивший путь ко многим последующим триумфам. И это был Петипа сегодняшнего дня, весеннего дня 1925 года.

А три года спустя на сцене Мариинки, и под руководством Вагановой, появился и Фокин, несколько обновленный Фокин, хотя в тексте его “Шопенианы” не было изменено ни одного па, ни одной мизансцены. Но этот текст, по-прежнему казавшийся прекраснейшей стариной, не теряя старинности, наполнился современным драматическим духом. То было первое появление Галины Улановой в партии – и в роли – Сильфиды.

Выяснилось, что и с Серебряным веком Ваганова умеет находить связь и что не один только новый Золотой век ждет ее балерин, ждет ее саму, ждет ее искусство. Непогрешимая интуиция не обманула мудрую Агриппину. Раньше других она поняла, что история предлагает жить в новом Железном веке. И как могла – почти как евангельская мать – готовила своих учениц-дочерей к предстоящим бедам. В повышенной виртуозности прежде всего она и видела защиту от испытаний. Поэтому, кстати сказать, работая в Мариинке в качестве худрука балета (от этой должности ее и освободили) и готовя свою редакцию “Эсмеральды”, она возобновила вставной виртуозный номер “Диана и Актеон”, поручив виртуознейшему Вахтангу Чабукиани танцевать Актеона, а Диану – не Наталье Дудинской, с первых же лет творившей технические чудеса, но совсем не виртуозной Галине Улановой. Хотя другой Дианы в труппе не было и быть не могло: такие сценические Дианы, олицетворяющие непорочность и чистоту, появляются крайне редко. Выбор Вагановой был, стало быть, и неожиданным, и точным. К тому же стройная Галина Сергеевна и тогда, в молодости, и потом, в зрелые годы, вносила на сцену еще и другое – полнейшую, печальную и не покоренную незащищенность. Очень скоро после выпуска ей предстоит стать гениальной балетной актрисой, как никто – не только в балете, но и в драматическом театре (с ней намеревался работать Юрий Завадский) и в кино (в “Иване Грозном” ее хотел снимать Сергей Эйзенштейн). Сохранились поразительные фотоснимки-пробы отравленной царицы Анастасии, играющей пограничные ситуации, ситуации между жизнью и смертью. Можно даже сказать, что и в пушкинском спектакле Улановой (“Бахчисарайский фонтан”), и в ее шекспировском спектакле (“Ромео и Джульетта”) это были пограничные ситуации между Золотым и Железным веком.

Но ведь и Марина Семенова тоже оказалась готова ко многому – самому худшему, непоправимому, роковому. Ведь и ее, блистательную, праздничную, защищенную своей виртуозностью, Ваганова готовила к великим испытаниям, не только к праздникам и победам. И именно ей, недавней, чуть ли не вчерашней дебютантке, Ваганова поручила танцевать “Лебединое озеро” и танцевать не так, как это делала Пьерина Леньяни в 1890-х годах и Тамара Карсавина – в 1910-х. И совсем не так, как это делала Ольга Спесивцева недавно. Получилось новое “Лебединое озеро” – не лирическая поэма, а хореографическая трагедия, не грустная элегия, а драма рока. Получился совсем неожиданный Лебедь, царственный и опальный. Царственность в изгнании – вот что танцевала юная балерина, которой не было и двадцати лет, вот что создавала на сцене ее непокорная пластика, ее горделивая стать, ее властная дансантность. И вот что открывалось в хрестоматийно известном, нисколько не измененном тексте: Железный век в лебедином белом балете рядом с роскошным красочным балом, где танцы семеновской Одиллии тоже сверкали золотом и казались Золотым веком.

Все последующие годы и лебединая стать Семеновой, и сильфидная стройность Улановой казались символами отечественного балета. Обе балерины пронесли свой юношеский образ через всю жизнь. Последним спектаклем Семеновой на сцене Большого театра (и на сцене вообще) в 1952 году было “Лебединое озеро”, а прощальным спектаклем Улановой в 1960 году и тоже в Большом театре стала “Шопениана”.

Уроки Дудинской. Шесть минут Вали Симуковой

Уроки Дудинской. Шесть минут Вали Симуковой

Марина Семенова с 1930 года танцует в Большом театре в Москве, Галина Уланова переезжает туда же осенью 1944 года. Единственной легитимной наследницей Вагановой оказывается Наталья Дудинская, сначала на тридцать лет в театре, потом на долгое время в школе. Дудинской было Богом дано то, что Ваганова культивировала и ценила больше всего, – дансантная виртуозность. Всегда ослепительная, иногда сумасшедшая, порой очень искусная, элегантная, высшей пробы. Дудинская преобразовала партерный танец, вращения на полу, и могла сделать пять туров без поддержки кавалера, что засвидетельствовано в документальном фильме, поставленном за год до начала войны, где она, вместе со своим первым ранним партнером Вахтангом Чабукиани (вторым, и пожизненно, станет Константин Сергеев) танцует композицию из “Баядерки”. Она преобразовала и воздушную элевацию, большие прыжки, придав неслыханную энергию и невиданную форму своим удлиненным прыжкам-шпагатам. Большой стиль классического танца именно у нее получил окончательную отделку. А в лучших своих ролях она была захватывающе артистичной. Коронной партией стала незабываемая Одиллия в “Лебедином озере” Петипа, очень яркий портрет, пленительный и пугающий образ. Вдохновенное зло, простодушное злодейство. Что-то пушкинское из сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Опять Пушкин, опять пушкинский дом, опять пушкинский Лебедь и пушкинская Царица. Мертвая царевна в хрустальном гробу – это, конечно, Галя Уланова в том же предвоенном году, в склепе, в балете “Ромео и Джульетта”. А царица-молодица – это, несомненно, она, Таля Дудинская, привыкшая царствовать в своем театре. Одно только мешает: Галина Уланова ушла, но пришла Алла Шелест. А потом и мятеж балерин во главе с Ириной Колпаковой, и страшное событие с лучшей из учениц – Валей Симуковой.

Подробно о судьбе и необыкновенном таланте Вали Симуковой было рассказано в одном из давних номеров “Экрана и сцены” (№ 17, 2009). Здесь же напомню, что эта шестнадцатилетняя девушка внезапно умерла от кори, будучи совершенно обессиленной непомерными нагрузками, которыми наполняли ее школьную жизнь безответственные педагоги. И молва, и авторитетные специалисты (прежде всего, Федор Васильевич Лопухов) без обиняков обвиняли во всем произошедшем и школу, и знаменитого педагога. Не мне, москвичу, судить о том, что произошло полвека назад, но ясно, что злой рок и тогда тяготел над Пушкинским домом. А шесть минут – это время, которое длится адажио из “Щелкунчика”, единственная сохранившаяся видеозапись Симуковой на каком-то неурочном ночном концерте.

Вадим ГАЕВСКИЙ

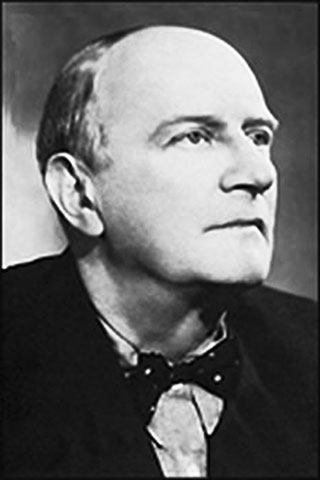

Федор Лопухов

Агриппина Ваганова

Наталья Дудинская