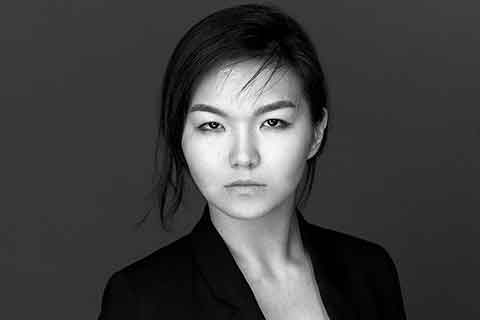

В режиссере Гульназ Балпеисовой есть что-то колдовское и даже ведьмовское. Она нутром чувствует эпическое и выбирает для театра тексты, позволяющие развернуть спектакль в вечное – мощное, кипящее страстями.

Гульназ Балпеисова успела попробовать многие театральные профессии, даже критика, но только в режиссуре почувствовала себя в своей стихии. Едва выпустившись из Мастерской Римаса Туминаса в Театральном институте имени Бориса Щукина, начала работать с Юрием Бутусовым, французом Сильвиу Пуркарете и, конечно, со своим мастером. В этом сезоне дипломный спектакль Гульназ Балпеисовой “Фрекен Жюли” Августа Стриндберга вошел в репертуар Театра имени Евг. Вахтангова.

– Вы целенаправленно поступали на курс к Римасу Туминасу?

– Я прошла долгий путь. Поступала к Леониду Хейфецу, к Олегу Кудряшову, меня не взяли, и я уехала в Петербург на театроведческий факультет, просто чтобы учиться, а на следующий год собиралась снова штурмовать ГИТИС. И вдруг я вижу в Щуке фамилию Туминас – он набирает. Я ахнула, потому что первым увиденным мною спектаклем в Москве был “Дядя Ваня” в Вахтанговском театре. Я понимала, что очень-очень хочу попасть к нему на курс.

– Как он вас принял?

– Римас Владимирович потом говорил, что сразу почувствовал во мне сотрудника, соратника, но обучение не было легким. Меня все четыре года уничтожали. Когда показывала фрагмент по Бунину, Туминас при всех, при актерах, при монтировщиках, раза четыре заставил меня повторить: “Я – бездарность”. А потом сказал исполнителям: “Отрывок-то хороший. Вы ей верьте. Она режиссер”. А выпуск “Фрекен Жюли”! Мы сдавали ее на третьем курсе. Начали в одиннадцать вечера, Туминас нас мучил до трех ночи. Разрушил все. Бугрился. Свернул всем шею. Я слушаю и понимаю, что не могу больше!!! Полина Кузьминская, исполнительница роли фрекен Жюли, шепнула мне: “Если ты сейчас уйдешь, все скажут: ты девочка, это слабость. А останешься – сила”. На следующий день Римас Владимирович протянул мне руку и произнес: “Не умерли?”. А я ответила: “Не дождетесь!”.

– Вы потом спросили, что это было? Тренинг?

– Спустя время я сама поняла этот урок, поняла, чего он хотел. Любое начало требует обнуления. Как только ты чувствуешь, что ты хоть немного мастер, что ты что-то можешь – ты умер как художник. И я это осознаю, вижу, как Юрий Николаевич Бутусов, как Римас Владимирович Туминас дико волнуются перед спектаклем. Кажется, ну вам-то что? Но Римас Владимирович признается: “Каждый раз, когда я начинаю, у меня ощущение, что я ничего не умею”.

– Сейчас вы ассистент и Туминаса, и Бутусова, и других режиссеров. Кстати, что делает ассистент?

– Ассистент – помощник у штурвала. При нем мастер может быть уверен в том, что корабль не уплывет совсем в другую сторону. Ты продолжаешь мысль, а не ломаешь ДНК. Ты чувствуешь, что это не твое, но понимаешь, что и как надо.

– Получается, Туминас видит в вас человека с родственной ДНК?

– Это громко сказано, но я пытаюсь соответствовать. Не знаю, постигну ли когда-нибудь эти глубины. Возможно, нет.

– А Туминас, когда принимает спектакль, вмешивается? Вносит свои коррективы?

– Он вмешивается всегда. И вот здесь нужно включать сирену, чтобы не давать трогать. Если ты не будешь отстаивать, он войдет туда, как Хронос, как Халк, и начнется рубка. Он сделает прекрасно, но по-своему.

– И вы отстаиваете?

– Конечно! Реву, схожу с ума. Мне кажется, если человек что-то так защищает, значит, у него есть правда. Работа должна быть честной – плохая, хорошая, провальная, успешная. Тебе же никогда не понять заранее, будет она провальная или нет, но если она честная – это фильтр, мерило.

– А почему вы выбрали “Фрекен Жюли” Августа Стриндберга?

– О! Это была мечта со второго курса. Меня увлекала задача нащупать в быте зону свободы. В этой пьесе есть огромная любовь и нелюбовь, и ощущение обреченности.

– Вам кто интереснее из троих героев?

– Они все главные. У Стриндберга написано так, что Кристина выглядит второстепенным персонажем, у нее и текста мало. Но для меня важно ее мощное терпение. Меня такое манит. Бабушка рассказывала мне про свою маму, мою прабабушку, которая была украдена и работала у бая прислугой. Она была красивой – все красивые работали в доме, а некрасивые вне. Байская жена приревновала, и когда та готовила еду, схватила ее за волосы и хотела окунуть лицо в кипяток. Прапрабабушка закрылась рукой, и у нее на всю жизнь осталась обваренная рука, культяпкой. Меня эта история не отпускает. Внешне Кристина покорно несет свой крест, а при этом в ней сидит целая армия демонов. Но все они находятся в зоне контроля, а когда что-то вылезает, Кристина себя наказывает. Видели у нее следы в спектакле? Она занимается самобичеванием. Прощает этого Жана, и он может быть только с ней. И они будут вместе. Мне все это близко из-за моих семейных историй.

– Почему вас потянуло в театр?

– У меня в пять лет умер отец. И первый крупный спектакль в моей жизни – похороны. Кругом плакали люди, которых я даже не знала. Плакальщицы. В комнате были сложены вещи моего отца, они передавались из рук в руки и оплакивались. А я же – главный трофей, единственный ребенок и копия отца. Меня начали передавать как вещь и оплакивать, и я помню большие рты и руки. А в соседней комнате абсолютная тишина – там сидит мама. Тотальный театр. В конце, когда выносят тело, близкий родственник должен пройти и захлопнуть все двери в доме – выгнать дух умершего человека, чтобы он здесь не остался, улетел. И вот все стоят: братья, сестры отца и моя бабушка – его мама, ей тяжелее всех, а никто не может начать стучать, ни у кого рука не поднимается. И бабушка пошла по всему дому и тув-тув-тув. И вот отсюда мои двери во “Фрекен Жюли”. Подсказки сосредоточены в жизни.

– Вас привлекают натуры, у которых все кипит внутри.

– Да. Мне кажется, что именно пиковая ситуация позволяет выразить реальность. Только такие моменты дают возможность освободиться от лжи и увидеть правду. И я понимаю, что все в своей жизни довожу до пика.

– Вам надо ставить трагедии, у вас хорошо получится.

– Я хочу сделать “Калигулу”. Мы уже потихонечку подбираемся.

– На большой сцене?

– Если разрешат. Римас Владимирович считает, что это наг-лость.

– ?

– У нас был разговор на эту тему. Знаете… он сам страшится большой сцены, относится к ней, как к женщине. Причем, как к женщине не простой, а нервной, взбалмошной. Что-то вроде страха-уважения к ней питает. До последнего работает в репетиционном зале, не выходит на сцену. Медленно и осторожно к ней приближается, а после атакует, как сам говорит.

Вот Юрию Николаевичу Бутусову сцена сразу нужна. Он с ней смел и беспардонен. В момент, без спроса, вперед на мины! Я помню, когда мы “Бег“ выпускали, ему сцена нужна была постоянно. Мы из-за этого в 9 часов утра встречались, когда она свободна. В репзале он задыхается. А Римас Владимирович как будто изобретает какой-то уникальный боевой снаряд, и пока он не завершит это свое “совершенство”, которое, возможно, утонет на просторах сцены и надо будет все сочинять заново, он не выйдет из репзала. У него уверенность в том, что должно иметься что-то готовое, ясное по мысли, чтобы сцена приняла.

– А потом переделывает?

– Естественно. Сцена же диктует свои законы.

– А вы как Туминас или как Бутусов?

– Я ее прошу, с ней разговариваю. Я ее боюсь. Какая бы она ни была – большая или маленькая. Не начинаю репетиции без тренинга или музыки. Обязательно задобрить. Никогда же не знаешь, что она выкинет. У меня всегда бывает много прогонов спектакля. Артисты воют, умоляют: “Гульназ, пожалуйста, ну можно уже не прогон”. А я им говорю: “Невозможно взять и включить атмосферу, как лампу”.

Вот “Фрекен Жюли” ставилась в студии. Там было маленькое пространство, почти кухня, подвал, где все действие и происходит. И мы там имели возможность не форсировать голос, а на Симоновской сцене пришлось…

– …установить микрофоны.

– Да. Чтобы слышны были все вздохи, шепоты, вскрики, шорохи, скрипы. Зато в новом пространстве появился верх, возник, наконец, графский дом и ощущение, что все, кто внизу, под наблюдением. И что бы они ни делали, они всегда под прицелом. Такая степень несвободы.

Во “Фрекен Жюли” я ребятам говорю, что надо держать вертикаль. Как только они опускаются в быт, оказываются собачащимися на кухне. Это не имеет отношения к Стриндбергу. А мы столько работали над стилистикой, я их заставила пересмотреть всего Бергмана, чтобы схватить атмосферу.

– Вы вообще диктатор – с актерами, с постановочной частью?

– Я нежный диктатор.

– Это выражение Римаса Владимировича: “Мы убиваем друг друга нежно”.

– Я же женщина-режиссер, я понимаю, что любой мой крик считывается как истерика, как слабость (вот мужчина имеет право истерить, у него это выглядит как муки художника), поэтому нужно добиваться своей цели тихо, мягко. Тогда тебя слышат. Крик – знак беспомощности. Я поняла, что мой покой пугает больше взнервленности, цепляет и держит.

– Как скоро вы это осознали?

– На втором спектакле.

– Сдержанное спокойствие не у Туминаса ли переняли?

– У Туминаса. Он очень редко взрывается. Но если уж взрывается… Однажды что-то не получалось у актеров, мы все это понимали, но никто не произносил вслух, и сам Туминас очень долго терпел. Наконец взрывается и кричит: “Не тот пол! Пол плохой!!! Пол плохой! Пол! Надо менять!”. И Кирилл Игоревич Крок, директор, поменял пол за лето. Пол был и вправду старый, веские причины для его смены имелись, но в тот момент казалось очень смешным, что именно пол оказался во всем виноват…

– Это на каком спектакле?

– На “Евгении Онегине”. Я помню, как он влетел и начал стучать по полу.

– Туминас? Влетел? Стучал?

– Он летает, он бегает, он потрясающе показывает, он гениальный артист, может сыграть мужскую роль, женскую. Он очень любит, когда кто-то находится в зрительном зале во время репетиции.

А вот Бутусов создает таинство, у него закрытые двери: “не заходим”, “не фотографируем”, “ничего никому не показываем”. Я понимаю, что, сгущая таким образом энергию, они стараются запустить что-то в себе. В этой профессии всё – мистика. Когда работаешь над спектаклем, кажется, что все вокруг – и вороны по дороге, и этот ливень, и человек, который как-то взглянул – все ВЛИ-Я-ЕТ!

К своему шестому спектаклю я понимаю, что это внутренние ритуалы, ты уже знаешь, что нужно для того, чтобы запуститься.

– А что заводит?

– Что-то, в чем нет быта.

– Часто вы плачете?

– Когда выпускаем работу, один раз точно. Но не реву на глазах, на плече и т.д. Это не растопит ничье сердце. За кулисами происходит особый эпический спор с мирозданием.

Беседовала Майя ОДИНА

«Экран и сцена»

№ 16 за 2019 год.