Последний спектакль Всеволода Мейерхольда

С.А.Самосуд и В.Э.Мейерхольд с участниками спектакля

“Пиковая дама”

“Одна жизнь”, последний спектакль Всеволода Мейерхольда, был подготовлен к двадцатилетию Октябрьской революции, был показан – без зрителей, для руководства – всего один раз и тут же запрещен как “идеологически вредный”. “Слишком пессимистический”, как было дополнительно разъяснено. Другим он, впрочем, быть не мог, тем более к этой годовщине. Осень 1937 года, самый разгар Большого террора; люди – и самые близкие, и самые далекие – исчезают; исчезает страна, очень трудная для выживания, но более или менее понятная и в своих лозунгах, и в своем существе. Рождается нечто, пока еще не совсем ясное, что вскоре обретет очертания и получит название державы. Проницательный, весьма осведомленный и весьма одаренный Борис Мордвинов, главный режиссер Большого театра, ставит оперу “Иван Сусанин”, ранее называвшуюся “Жизнь за царя” (что и не допускало ее на сцену). И вроде бы он угадал, еще как угадал, как никто угадал, вернув к жизни великую национальную оперу, прославив народного – простонародного – героя, а не какого-то революционера-интеллигента. И все-таки что-то оказалось не так, Мордвинова снимают с должности, судят и отправляют в ГУЛАГ – по совершенно непонятной причине. То ли главный зритель обиделся за купированного царя, то ли трагическая судьба простого крестьянина рождала у него ненужные мысли. А куда более проницательный Немирович-Данченко ставит в Художественном театре – вместо полузапрещенного “Гамлета” – “Анну Каренину” и попадает в самую точку. Оформленный изящным синим бархатом талантливейшим художником Владимиром Дмитриевым, спектакль разворачивал драму из высшего общества – более бюрократического в Петербурге, более светского в Москве, и здесь не было никаких революционеров, тем более никаких крестьян, а к тому же и никаких поляков, тех самых поляков, которые когда-то шли на Москву, а триста лет спустя разгромили шедшую на Варшаву группу революционных войск, одним из главных руководителей которой был товарищ Сталин.

А что же Мейерхольд? Какой подарок приготовил он к празднику Октября? А вот какой: вроде бы и самый подходящий, ничего более подходящего и быть не могло. Но очевидно, что и вовсе несвоевременный, вызывающе несвоевременный, несвоевременный опасно.

“Одна жизнь” – спектакль, поставленный по роману Николая Островского “Как закалялась сталь”, сразу же признанному классическим произведением социалистической литературы. Мейерхольд, однако, не просто инсценировал роман, он сделал спектакль о его авторе, Николае Островском. Спектакль-биография, спектакль-портрет, небывалый жанр в драматическом театре. Кинематограф успешно разрабатывал подобный жанр (“Чапаев”, отчасти “Александр Невский”, “Иван Грозный”, “Петр Первый”). С неменьшим успехом этот жанр позже разрабатывал балет, но не у нас, а в балетной труппе Мориса Бежара (“Петрарка”, “Мальро”, “Нижинский”). Но Мейерхольд задумал нечто другое, неожиданное вдвойне: и потому что главным действующим лицом был не исторический герой, не герой прошлого, не герой легенды, но еще живой человек, все еще живой человек, прикованный к постели, неподвижный, ослепший, в буквальном смысле выброшенный из жизни. Действующим лицом назвать его было трудно – в спектакле он им стал. Играл Корчагина Евгений Самойлов.

Вот описания двух эпизодов из начальных и финальных сцен спектакля, сделанных Евгением Габриловичем, кинодраматургом, автором инсценировки, допущенным к закрытому просмотру.

“Я отчетливо помню эпизод, когда во время постройки железной дороги Павка Корчагин поднимал своих товарищей на работу. Все смертельно устали, голодны, изверились, злы, никто не хочет идти в дождь и холод на участок. И вот, использовав весь запас слов, ссылок на международное положение, шуток и призывов, Павка вдруг медленно и неуверенно начинал плясать. Он плясал совершенно один в тусклой мгле сырого барака… <…> И вот уже кто-то стукнул ладонью по нарам в такт его пляске, застучал другой, третий, пошел легкий аккомпанирующий стук. Выскочил на середину барака еще один паренек и пошел в пляс рядом с Павкой. Повыскакивали другие. А треск аккомпанемента все усиливался – ребята грохотали теперь кулаками. И уже не один Павка, а десять, пятнадцать, двадцать ребят плясали под этот грохот. <…> Внезапно в этом вихре и громе начинала тихо-тихо звучать где-то, будто в недрах, в сердце барака, старая революционная песня. Росла, крепла, ширилась… <…>

Поразительная была сцена, когда слепой, обреченный врачами на неподвижность Корчагин вставал с кровати и одевался идти на собрание и дать отпор оппозиционерам. Эта сценка десятки раз была проиграна Мейерхольдом на репетициях. Десятки раз взбегал он на подмостки, и перед нами, ошеломленными и потрясенными, возникал слепец, медленно встающий с кровати, руки слепца, ищущие, шарящие в воздухе, пальцы слепца, ощупывающие предметы в поисках одежды. Это была жизнь рук и пальцев такого напряжения, такой чуткости и драматизма, что захватывало дух. Слепец одевался медленно, опять-таки ошибаясь в том, что мы каждодневно проделываем, не замечая, механически. И, одевшись, шел к двери – сначала совсем не туда, где в действительности была дверь, потом несколько вбок и наконец в правильном направлении.” (Цит. по: Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 485-486).

Чувствуется, что пишет кинодраматург: оба отрывка напоминают кинокадры. А в них – вся эта “одна жизнь”: ее высший взлет, ее непоправимый упадок. Взлет нравственный, упадок физический, и повсюду неистребимая духовная сила, сила фанатической слепой веры. Слепой в страшном буквальном смысле, слепой в переносном прекрасном и символическом смысле. А в театре, тем более мейерхольдовском, все буквальное, не переставая быть буквальным, неминуемо становится символичным.

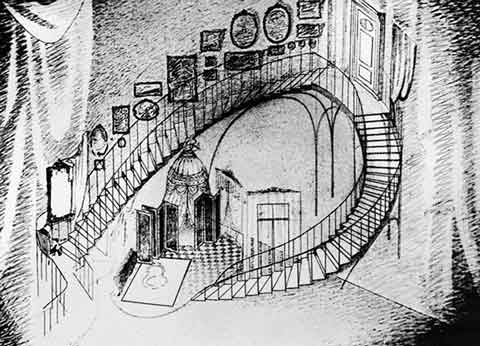

Л.Т.Чупятов. Эскиз декорации спектакля “Пиковая дама”

Символично само название “Одна жизнь”. Одна – потому что изначально прямая, без отклонений, сомнений и колебаний, одна жизнь красного кавалериста, беспощадного к врагам-белогвардейцам, затем верного партии чекиста, беспощадного к классовым врагам-собственникам и идеологическим врагам-троцкистам. А под конец (когда ему, неизлечимо больному, всего несколько больше двадцати пяти лет, это пожизненный юноша, так и не ставший мужчиной) – мемуариста-любителя, беспощадного к самому себе, утратившего все, кроме главного – клокочущей ненависти, острой памяти и ничем не замутненного идеализма. Повторяю, не исторический персонаж, не Иван Грозный и не Василий Чапаев, а современник зрителя спектакля, живший в Москве, сначала в самом центре города, до 1932 года, в переулке между Пречистенкой и Арбатом. А назывался переулок не как-либо красиво, по-старомосковски, а тоже по-старому, но совсем не красиво и даже пугающе: Мертвым. Туда поселили умирающего писателя, и таков был черный юмор властителей той поры, очень черный, черный-пречерный, чернее некуда.

Еще раз перечтем записи Габриловича. Последняя из них дополняет и заостряет широкий замысел режиссера. Одна жизнь, только одна жизнь и только один выживший участник роковых лет, единственный знает правду о том, что и как происходило. Единственный, в ком живет дух революционного театра. Потому что здесь, в этом безмолвном монологе, действительно слились воедино две исторически важные темы, по-разному актуальные для второй половины тридцатых годов: судьба новой России, как ее понимал Павел Корчагин, и судьба нового театра, как ее понимал Всеволод Мейерхольд. Россия без классового неравенства, театр без замшелого быта. Исконная Россия в поисках справедливости, исконный русский театр в поисках театральности. Театральности, вобравшей в себя все сменявшие друг друга стилевые маски 10-20-х годов: и символизм, и мирискусничество, и конструктивизм, но способный в 20-30-х годах создать небывалое стилевое явление, небывалую сценическую форму.

Так и сейчас, поставив в центр спектакля немощного персонажа и сведя – в кульминации – театральное действие к одному бессловесному монологу, Мейерхольд, может быть и не слишком заботясь о том, дал образец совсем нового театра, театра без слов, театра трагедийной пантомимы, того театра, о котором он задумывался в начале пути, в жизнерадостные териокские годы. Теперь же чем-то похожего на невербальный театр, театр молчания, грамматику и семантику которого постигал в конце тридцатых годов Жан-Луи Барро, бунтующий парижский гений. Но тут все иное, все полно ощущением конца, кончающейся жизни, завершающегося проекта. Все тут – опасно-неверный шаг, нетвердая походка. И все сведено к изначальной ситуации: человек и опасность. Это ситуация и персонажа, и режиссера.

Мейерхольд и прежде ставил безумно смелые монологи, грозившие поколебать неустойчивую конструкцию его искуснейших мизансцен. Классический пример – сцена вранья в “Ревизоре”, исполнявшаяся на обеденном столе еле стоявшим на ногах высокомерным гаринским Хлестаковым. Но то был риск художественный, почти цирковой, почти как в чаплиновских фильмах. Здесь же был риск иной, и опасность грозила иная. За два сезона перед “Одной жизнью”, в 1935 году, в ленинградском Малом оперном театре Мейерхольд поставил оперу П.И.Чайковского “Пиковая дама”. Постановка рождалась в атмосфере страха, воцарившегося в Ленинграде после убийства Кирова и массовых репрессий, усилившихся тут же. Прямых аналогий Мейерхольд не допускал, даже купировал знаменитый квинтет первого акта “Мне страшно”, что вызвало недоумение близких друзей и негодование старых петербургских меломанов. По-видимому, Мейерхольд посчитал, что в сложившихся обстоятельствах исполнение квинтета может показаться слишком злободневным ходом. Но зато этим “Мне страшно” полнилось (кроме одного контрастного и ослепительно яркого эпизода – пирушки офицеров, победителей 1812 года) почти все музыкальное и театральное пространство оперного спектакля. “Мне страшно” подтолкнуло Лизу броситься в Зимнюю канавку; “Мне страшно” привело Германа в Обуховскую больницу. “Мне страшно” звучало в ариях, дуэтах и оркестровых вступлениях музыки, ведомой темпераментным дирижером Самуилом Самосудом. И некоторым замогильным ужасом был исполнен эпизод, когда в игорном доме за зеленый ломберный стол села сражаться с Германом мертвая Графиня.

Но вот что замечательно: два года спустя, в спектакле 1937 года, “Мне страшно” потеряло почти всю свою власть, отступило куда-то. Даже по двум свидетельствам Габриловича можно понять, что “Мне страшно” было побеждено виртуозной игрой исполнителя Евгения Самойлова и виртуозной режиссурой Мейерхольда. Бравурно-фальшивый литературный текст (написанный, а точнее, продиктованный Николаем Островским и отредактированный профессиональными литераторами-консультантами) был по существу отстранен. Изощренный и бестрепетно точный режиссерский текст незаметно пришел ему на смену. То был тройной триумф – и героя, и актера, и режиссера. И то был вызов всему: и нарождавшейся державности, и уходящей со сцены малодушной режиссуре. И цензорам, и цензуре – не в последнюю очередь. Потому что в мир теней, которыми всегда полнились спектакли Мейерхольда, была допущена, намеренно или нет, еще одна тень: тень недавно (в начале июня) расстрелянного изувеченного маршала Тухачевского, когда-то близкого мейерхольдовскому дому.

Тут я вступаю на путь недоказуемых предположений и решаюсь договорить то, что не позволил себе сказать в пространной работе “Три карты”, напечатанной в “Книге встреч”, вышедшей в 2012 году в издательстве РГГУ. А сказать надо было две вещи, не вполне согласуемые, по-человечески вполне понятные. Представив слепого и неподвижного молодого человека в качестве победителя гражданской войны, показав его победителем в двух театральных эпизодах, Мейерхольд мог рассчитывать и на свою победу. В душе полуопального режиссера, возможно, жила надежда: а может быть, все обернется не так, может быть, опасный спектакль станет козырной картой. В конце концов, только здесь, в мейерхольдовском театре, возникло и в самом деле нечто траурно-триумфальное. Только здесь был прославлен Октябрь. И кто знает, может быть, главный зритель примет его нежеланный подарок. Теперь мы знаем: и тогда, при постановке “Одной жизни”, и еще раньше, все десять последних лет, Мейерхольд понимал, что его ждет и что должно вскоре случиться. Но именно в самом страшном тридцать седьмом году расчетливый руководитель театра уступил в нем место азартному игроку, и Мейерхольда, обложенного со всех сторон Мейерхольда, обуял демон опасной игры, который жил в нем всегда и с которым он не всегда справлялся. Конечно, совсем не случайно, что самым значимым персонажем в его знаменитых спектаклях становился игрок – игрок в буквальном смысле слова, карточный игрок за зеленым столом, как некогда Арбенин в “Маскараде”, как в ходе событий Герман в “Пиковой даме”. Или же игрок в переносном смысле, игрок с судьбой, как мольеровский Дон Жуан, игрок на пространстве истории, как Павел Корчагин (не задумываясь о том) и автор спектакля о нем (постоянно об этом думая). Карточным игроком Мейерхольд не был, в отличие от своего респектабельного учителя Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Но игроком в широком экзистенциальном значении был, как и Лермонтов, властитель его юношеских снов, автор драмы “Маскарад” и рассказа “Фаталист”, одного из пяти рассказов “Героя нашего времени”, великого лермонтовского романа. И я почему-то думаю, что, начиная “Одну жизнь”, спектакль-реквием, он же спектакль-сражение, он же спектакль-триумф, совсем не молодой Мейерхольд затеял самую рискованную игру своей жизни. Она называется русская рулетка.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена»

№ 5 за 2019 год.