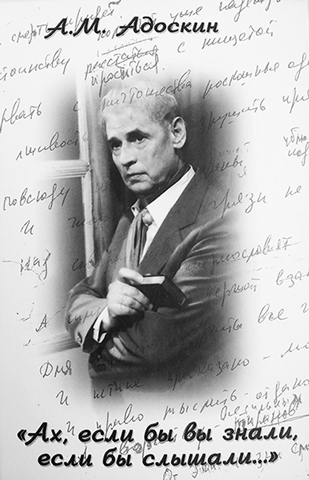

Один из старейших артистов Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин выпустил книгу воспоминаний “Ах, если бы вы знали, если бы слышали…” (Москва, Валент, 2015). Она простая, обаятельная и глубокая не напоказ. Быстро понимаешь, что автор знает больше, чем написал, и этот нехитрый психологический крючок работает – начинаешь внимательнее вчитываться в текст. И тогда артист – Понтий Пилат в “Иисус Христос – суперзвезда”, Сорин в “Чайке”, Фирс в “Вишневом саде”, – умеющий превращать роли второго плана в незабываемые entre, предстает в новом свете.

Один из старейших артистов Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин выпустил книгу воспоминаний “Ах, если бы вы знали, если бы слышали…” (Москва, Валент, 2015). Она простая, обаятельная и глубокая не напоказ. Быстро понимаешь, что автор знает больше, чем написал, и этот нехитрый психологический крючок работает – начинаешь внимательнее вчитываться в текст. И тогда артист – Понтий Пилат в “Иисус Христос – суперзвезда”, Сорин в “Чайке”, Фирс в “Вишневом саде”, – умеющий превращать роли второго плана в незабываемые entre, предстает в новом свете.

Исследователь проблематики памяти Пьер Нора пишет: “Память… находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны”. Другими словами, память непостоянна, изменчива, субъективна.

В момент фиксации память входит в пространство документального. И “листочки памяти” Анатолия Михайловича Адоскина рифмуются с теми страницами, что он выписывал в архивах для своих многочисленных литературных композиций о Пущине, Одоевском, Дельвиге, самая известная из которых – “Что, мой Кюхля”, посвященная Вильгельму Кюхельбекеру, не раз транслировалась телеканалом “Культура”. Интерес к идеям и делу декабристов, Чаадаеву, многолетний диалог с Кюхельбекером, познакомившим Запад с “нерабьей” Россией за 35 лет до Герцена, – яркая, но не единственная краска судьбы и характера интеллигентного и скромного Анатолия Адоскина, всю жизнь дружившего с “никем не управляемыми и прессой недожатыми”. Фаина Раневская, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов, Александр Володин, Станислав Рассадин, Натан Эйдельман, Юрий Завадский, о котором Адоскин не забывает сказать, что он был одним из первых, кто публично произнес имя Мейерхольда после его гибели, заявил вслух о необходимости восстановления его памяти и наследия.

Завадский сыграл значительную роль в жизни Адоскина, став учителем на всю жизнь. Сначала студия (пять лет, как вуз), потом прием в театр, потом согласие с тем, что актер “задыхается от официозного репертуара” (под его началом, однако!), добро на “творческий отпуск”, продлившийся семь лет. Сначала в “Современник” к Ефремову, потом в “Ленком” к Эфросу – и Завадский принял обратно в Театр Моссовета.

Анатолия Адоскина связывают долгие годы дружбы с Фаиной Раневской. “Толечка, вы такой же недотепа, как и я. Вы мой родной брат”, – говорила Фаина Георгиевна после совместной грандиозной закупки граммофонными записями в Ленинграде – а по возвращении домой оказалось, что московские магазины переполнены тем же ассортиментом. Адоскин вспоминает, как Раневская выделяла дни, чтобы ответить на письма поклонников, и с уважением отзывалась об артистах провинциальных театров: “Они почти все были с университетскими значками”. А еще Адоскин был в списке друзей, кому доверяли выгуливать собаку Мальчика: на похоронах Раневской пес шел в общей процессии до Донского монастыря.

Связь времен, умение видеть своих и дорожить ими – ценное качество автора книги. Первые занятия художественным словом, которое всегда в сфере интересов Адоскина-актера, проходили в Каретном ряду, в доме, где Станиславский вел занятия с артистами Оперной студии Большого театра. Занятиями руководила Елизавета Эфрон-Дурново; со временем они перенеслись в ее коммуналку, где “жили все слои советского общества: стукачи, бывшие заключенные, доктора наук, профессора, бывший замначальника лагеря на Соловках”. Родственница Цветаевой, Елизавета Яковлевна никому не говорила о ее гибели, только отправляла ежемесячные посылки: Ариадне Эфрон в тюрьму, Анастасии Цветаевой под Владивосток, Вере Эфрон в тюрьму, блокаднице Анне Дурново – в далекую провинцию. И занималась с учениками образностью текста и стиха. Благодаря дружбе Адоскина с Елизаветой Дурново после ее смерти архив Цветаевой попал в РГАЛИ.

Большая часть жизни Анатолия Адоскина посвящена не только театру, телевидению, сидению в библиотеке политкаторжан над делами декабристов, но и “капустникам, свекольникам, рассольникам” (“…А в-четвертых, ЦК снова / Диссидентов метко бьет. / В Дом писателей вахтеру / Подарили пулемет!”) в Доме Актера на Тверской, где собиралась вся театральная Москва. Адоскин повествует о случаях, которые потом воспринимаются как легендарные, хранит для истории факты: еще в пору своей службы в “Современнике” актеры гастролировали в Баку, где для дорогих гостей сняли с рейса четырехтрубный лайнер; когда пассажиры вышли в открытое море, опустошили хрустальные бочонки с черной икрой и им спел Рашид Бейбутов, в бассейне на корабле заработал фонтан… Но уже на следующей странице – похороны Ефремова, обморок Адоскина на них, “скорая” – и я слышу, как он рассказывает о ценности и краткости жизни, ее драгоценных моментах, человеческом и гражданском долге, о том, как сделать эти слова не пустыми и с трепетом передать памятное и важное. Подлинность негромка, и книга Анатолия Адоскина – о ее вечном и страстном поиске.