“Любовь к трем апельсинам” – уже вторая оперная премьера нынешнего сезона в Пермском театре оперы и балета. Обезглавленный полтора года назад отъездом музыкального руководителя Теодора Курентзиса, а два месяца назад и срочным назначением в Москву директора театра Андрея Борисова, невзирая на пандемические обстоятельства и административные пертурбации, театр с новым художественным руководством накопил запас творческой энергии, отметил 150-летие и ищет свою новую идентичность.

“Любовь к трем апельсинам” – довольно ранняя опера Сергея Прокофьева, написанная уже мастерской рукой, но нарочито не следующая лекалам. Экспериментальная природа партитуры делает ее отчасти уязвимой, но именно поэтому привлекательной для театров в переломные моменты их творческой истории. Как выбором жанра и темы, так и непривычным размыканием сценической коробки, введением элемента случайности в предназначенную жанром предсказуемость нарратива. В 1918 году, принимаясь за работу, Прокофьев размышлял: “я знаю, на меня накинутся, одни, что теперь, во время борьбы и судорог всего мира, надо быть деревяшкой, чтобы хвататься за такие беспечные сюжеты, другие – что у меня опять беготня вместо лирики”. Судороги сотрясают мир с тех пор почти непрерывно, к прокофьевскому музыкальному языку привыкли и исполнители, и слушатели, а необходимость переживания эксперимента – осталась. Постановочная команда пермского спектакля воспользовалась этим обстоятельством буквально. Действие их “Апельсинов” разворачивается в научной лаборатории, где огромный коллектив создает Нового Человека, полностью искусственного, тщась наделить его человеческими эмоциями, дерзаниями духа: обеспечить сверхспособностями, но не дать оторваться от реальности.

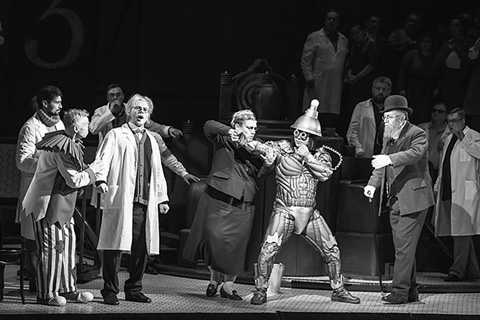

Собственно, с провала опыта начинается спектакль: синелицая голова этого детища научной мысли не срастается с фиолетовым супертелом. Суетятся толпы докторов и лаборантов, взирают и комментируют зрители, гражданские и военные, мигают лампочки приборов. “Беготня” – многоцветная, многоплановая и многодельная – тревожит глаз и производит впечатление изобретательностью художника и режиссера (Филипп Григорьян выступает в обеих ипостасях, за костюмы отвечает Влада Помиркованная), но прежде всего – заставляет мучительно вслушиваться в произносимый текст и пропеваемые партии, чтобы разобраться, кто есть кто, мысленно переводя реалии прокофьевской оперы в разворачивающуюся на сцене историю.

Впрочем, история и сама по себе кажется смутно знакомой: эти доски и агрегаты, лабораторные халаты и всклокоченные шевелюры мы уже где-то видели. Григорьян очевидно отстраивает реальность советской научной фантастики, единую во времени и эстетике от книг 1920-х до фильмов 1970-х. Мир пермских “Апельсинов” – это мир узнаваемо, хотя и неопределимо, советский. Мир советской науки, уходящей корнями в дореволюционную академичность и ее революционные открытия (за них отвечает пожилая чета вдохновителей эксперимента, Челий и Фата-Моргана), но исчерпавшей этот ресурс. Потому-то злободневные и злые дискуссии реального мира, помещенные в этот заезженный дискурс, обесцениваются и задыхаются. Гэг с превращением Нинетты в Минни Маус после сделанного гротескным шприцем укола в плечо охватывает все возможные семантические поля шуток о чипировании и недостаточной изученности последствий вакцинации.

Типажность советского определяет и этические координаты советского: отрицательный герой Леандр – стиляга с начесанной челкой в клетчатом пиджаке, положительный Панталон – типичный физик в хемингуэевском свитере и с трубкой, а Труффальдино – добросовестный комсорг. Завлаб Король Треф похож на Эйнштейна, великий Челий на академика Бехтерева, хорошенькие лаборанточки – на хорошеньких лаборанточек. Художнику по гриму в кои-то веки раздолье, ведь современный театр редко в таком объеме использует парики и накладные бороды, потому что считает характерный грим старомод-ным. Но именно пестрота типажей, как и минимум три параллельно разворачивающихся действия в разных углах сцены, вынуждают глаз зрителя поверхностно скользить по всему пространству, выцепляя только самые яркие детали и достраивая целое за счет включения культурной памяти. Увы, уникальность персонажа – и возможность выделить его из толпы – создается почти исключительно внешней броскостью (красный берет Нинетты, синее лицо и кокон супертела Принца), а не – за редкими исключениями – проработкой пластического рисунка или вокальной интонации.

Броское – не обязательно красочное. Путешествие Принца и Труффальдино к Апельсинам разворачивается одновременно в лаборатории и в “пространстве искусственной реальности”, как его именуют постановщики, – или в пространстве фантазий Принца, куда можно проникнуть только с помощью специальной гарнитуры. Этот предположительно сказочный мир лишен красок, все образы, видимые там, черно-белые: власть технологий ограничена, чудесное невозможно обсчитать, по крайней мере условно-советской техникой, а другой в выбранном хронотопе не предполагается. И фантазия Принца скована шаблоном и стереотипами мышления то ли его создателей-ученых, то ли его создателей-постановщиков. Синекожий супермен оборачивается Супергероем в плаще, Труффальдино, человек, который смешит, – клоуном, главный ученый – бутафорским магом с бородой и посохом. Обесцвечивание и упрощение, подгонка под стереотип – важная часть этой параллельной реальности и, возможно, невольная метафора устройства спектакля Филиппа Григорьяна в целом.

Слово за словом, строчка за строчкой, образ за образом рождается на сцене новый текст – но, несмотря на то, что перевод происходит как будто в голове у зрителя, выглядит его результат как машинный, слишком уж механистичен алгоритм этой подстановки: телевизоры для ленивых жирных нелюбознательных вместо фонтанов масла для обжор, рок-н-ролльщики вместо уродов, продажный судья вместо грозной кухарки.

В дотошности перевода – секрет зрительского успеха премьеры, но успех этот с горьким послевкусием. Следить за мелочами оказывается даже увлекательно. Однако обнаружением их, к несчастью, исчерпывается целое спектакля, и рассказ о постановке неизбежно сводится к пересказу и перечислению находок и трудностей перевода. О том, что это понимают и постановщики, свидетельствует буклет, где синопсис прокофьевской оперы сверстан параллельно режиссерской версии событий, подготовленной Григорьяном в соавторстве с Ильей Кухаренко, его многолетним консультантом-драматургом. Пермские “Апельсины” – превосходный образец “театра драматурга”, театра, в котором подробный нарратив и логика сцепки сценических обстоятельств затмевают собственно режиссерское решение. Театра, в котором вопрос “про что” подменяет собой вопросы “как” и “зачем”, причем как для тех, кто спектакль ставит, так и для тех, кто его смотрит. Из поля эстетического или общественно-значимого спектакль перемещается, таким образом, в поле сюжетного, беллетристического.

В оперном театре это означает, увы, еще и практически полное исключение из рецепции спектакля разговора о музыке. Если дирижерская концепция не вступает с режиссерской в открытое противостояние, при перенасыщенном сценическом тексте музыкальным решениям отводится вспомогательно-иллюстративная роль.

Верит ли дирижер-постановщик Артем Абашев в то, что Прокофьев в первую очередь “создатель советской оперной классики”, как его именуют отечественные справочники? То, что театр не числит написанную сто лет назад “Любовь к трем апельсинам” современной оперой, с одной стороны, приятно, с другой – стоит ли исполнять заряженную дерзкими диссонансами, полную остроты партитуру как наскучившее общее место? Оркестр аккомпанирует сцене, музыка иллюстрирует действие, а не направляет его, и в буднях великих научных строек Прокофьев становится таким же обезличенным лаборантом в белом халате, даже не клетчатым стилягой. В диалогах Короля и Принца, в звучании хоров иногда сквозит Мусоргский, тоже советского имперского разлива, но чаще – обезличенно бодрячковая киномузыка. И когда внезапно у кого-то проявляется персональная, именно музыкальная, вокальная личностная характеристика, это дорогого стоит: так, маг Челий (Гарри Агаджанян) призывает Фарфарелло обаятельно-старомодно, и отчетливо слышимая итальянская манера пения говорит о персонаже больше, чем проработанный в мелочах грим, костюм и перегруженная деталями профессорская дача.

Татьяна БЕЛОВА

«Экран и сцена»

№ 4 за 2021 год.