Об этой истории я расскажу под конец, а сначала о нем, Александре Асаркане (1930–2004), предполагаемом авторе так и не написанной книги. Несколько молодых лет Асаркан (а его почти все звали не по имени – Сашей, а по фамилии – Асарканом) провел не в ГУЛАГе, а рядом с ГУЛАГом, в тюремно-психиатрической больнице, в хорошей компании незаурядных людей, с которыми подружился на всю жизнь и от которых узнал очень много. Именно там он выучил итальянский язык, именно там узнал о великой поэзии ХХ века. Ленинградская тюремно-психиатрическая больница была тогда – в последние сталинские и первые послесталинские годы, конечно не санаторием, вовсе нет, но и не карательным учреждением, ни в какой мере. Там работали медсестры, в недавнем прошлом – блокадницы, не отучившиеся беречь людей, и умелые доктора, не позабывшие клятву Гиппократа. Вреда пациентам они не доставляли, а нередко приносили существенную пользу. О живой атмосфере в палатах можно судить хотя бы по тому эпизоду, когда больные – или признанные судом больными – решили провести конкурс на лучшее и самое нелепое название колхоза. Все конкурсанты – “испытанные остряки”, говоря блоковскими словами, но победил не кто-либо из них, а скромный молчун, предложивший название, на мой теперешний взгляд – безумно смешное: колхоз имени позора подлым убийцам Сакко и Ванцетти. Колхоз имени позора – супер!, как сказал бы уже не Блок, а какой-либо из моих студентов. А кто такие Сакко и Ванцетти (итальянские эмигранты-анархисты, казненные за убийство инкассатора), – на этот вопрос никто из студентов так бы и не ответил. Когда-то эти имена гремели по всей нашей стране, теперь они совершенно забыты.

Об этой истории я расскажу под конец, а сначала о нем, Александре Асаркане (1930–2004), предполагаемом авторе так и не написанной книги. Несколько молодых лет Асаркан (а его почти все звали не по имени – Сашей, а по фамилии – Асарканом) провел не в ГУЛАГе, а рядом с ГУЛАГом, в тюремно-психиатрической больнице, в хорошей компании незаурядных людей, с которыми подружился на всю жизнь и от которых узнал очень много. Именно там он выучил итальянский язык, именно там узнал о великой поэзии ХХ века. Ленинградская тюремно-психиатрическая больница была тогда – в последние сталинские и первые послесталинские годы, конечно не санаторием, вовсе нет, но и не карательным учреждением, ни в какой мере. Там работали медсестры, в недавнем прошлом – блокадницы, не отучившиеся беречь людей, и умелые доктора, не позабывшие клятву Гиппократа. Вреда пациентам они не доставляли, а нередко приносили существенную пользу. О живой атмосфере в палатах можно судить хотя бы по тому эпизоду, когда больные – или признанные судом больными – решили провести конкурс на лучшее и самое нелепое название колхоза. Все конкурсанты – “испытанные остряки”, говоря блоковскими словами, но победил не кто-либо из них, а скромный молчун, предложивший название, на мой теперешний взгляд – безумно смешное: колхоз имени позора подлым убийцам Сакко и Ванцетти. Колхоз имени позора – супер!, как сказал бы уже не Блок, а какой-либо из моих студентов. А кто такие Сакко и Ванцетти (итальянские эмигранты-анархисты, казненные за убийство инкассатора), – на этот вопрос никто из студентов так бы и не ответил. Когда-то эти имена гремели по всей нашей стране, теперь они совершенно забыты.

Но вернемся к истории Асаркана.

Как он попал в тюремную психбольницу? Весьма необычно. Лето 1945 года, советские войска, победоносно завершившие Отечественную войну, начинают другую войну – с Японией, как было договорено с союзниками в Потсдаме, а до того в Ялте. И юный Асаркан, только что бросивший школу, девятый класс, поступивший работать в книжный магазин (книги – пожизненная страсть), негодует (вообще-то у него был на редкость спокойный темперамент): “Почему мы? Почему не они? Пусть воюют с японцами американцы с англичанами! Да и французов пусть прихватят – все-таки колонизаторы Вьетнама!” И вернувшись после работы домой, садится за пишущую машинку – все свободное время Асаркан сидел за старенькой пишущей машинкой, печатает примерно этот текст на открытке (первая открытка – потом их будет много, неисчислимо много) и отсылает по адресу, выбранному наугад в телефонной книге. На следующий день открытка доходит до адресата, еще через два дня оказывается на столе у сотрудника московского управления НКВД (адресат тоже знал свой гражданский долг), а там, у сотрудника, весь отдел в чрезвычайном волнении: в кои-то веки реальный вещдок, который можно потрогать руками. Не чьи-то доносы, не чьи-то признания, а открытка! И, стало быть, – пишущая машинка! Была сформирована спецгруппа, и через несколько лет – буквально через несколько лет – нашли и арестовали к тому времени все забывшего продавца книжного магазина. Все это напоминает знаменитый роман Ганса Фаллады “Каждый умирает в одиночку”, но там семейная пара после гибели сына на фронте написала в открытке антигосударственный текст, а тут юноша, осиротевший – после гибели в ГУЛАГе родителей, – пишет текст вполне лояльный, даже патриотический, и даже антиамериканский. И что же? Да ничего: сотрудники управления, уже тогда – закоренелые циники, как и все профессиональные патриоты, вынесли заключение, на всю жизнь заклеймившее (буквенными аббревиатурами в документах) Асаркана. Заключение, состоявшее из одного слова: псих. Так он и попал в суд, а оттуда – в больницу.

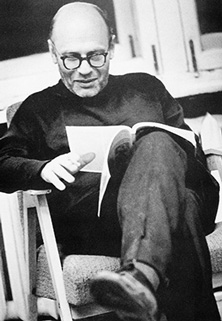

Так что – мы рассказываем об Асаркане-патриоте? В одном отношении – да. Хотя патриотизм этот не распространялся, естественно, ни на систему, ни на страну, а относился лишь к одному городу – старой Москве, пока еще старой Москве, не обновленной ни Арбатской площадью, ни самим новым Арбатом. Он вообще был городским человеком по природе своей, любил городскую атмосферу, городской пейзаж, ритмы города, даже сутолоку города. Он обожал городские предания и знал некоторые городские тайны. Из всех других городов он выделял Львов, но, конечно, всем городам предпочитал Москву, даже Ленинграду. В ней он чувствовал себя, как дома, демонстрировал приезжим все достопримечательности, но и все уголки, расхаживая по ней в сопровождении верных почитателей, юных учеников, которым прямо на ходу давал уроки жизни. Эдакая платоновская Академия – не в оливковой роще недалеко от Афин, а прямо в центре Москвы, на асфальтовых тротуарах. Эдакий совсем не старый московский Сократ: ясное лицо, сократовский лоб, в характере сократовское бессребничество, сократовское долготерпение, к тому же сократовский тонкий и терпкий юмор. И чему Асаркан учил внимательных учеников, из которых вырастали заметные люди? Он учил независимости слов, независимости поступков, независимости мысли.

У Асаркана был один личный враг, и не тот, что у всех нас. То есть о том, нашем общем враге, он никогда не забывал. О тех, кто погубил родителей и чуть не погубил его самого, кто погубил страну и чуть ли не погубил столицу, – но об этом почти не высказывался, и вовсе не из осторожности, а из стойкой нелюбви повторять очевидное, общие фразы. О своем личном враге он тоже не говорил вслух, об этом можно было лишь догадываться. Этот личный враг – респектабельность, респектабельность манер и одежды, респектабельность стиля жизни. Вы, конечно, спросите: о какой респектабельности можно говорить, вспоминая то время. А вот о той, которая в то время и появилась. Стала модной, необходимым признаком хорошего тона. Возник даже генсек, одевавшийся у хорошего портного, имевший парк хороших машин, ценивший хорошеньких женщин. Что он там, с трудом выговаривая слова, говорил про экономику, которая должна быть экономной, никто не слушал, всерьез не принимал, даже товарищи из Днепропетровска; следили за его пиджаками. Но Асаркан имел в виду не давно больного генсека, а респектабельных людей нашего круга. Или принадлежащих к нему, но к тому же считавших за честь попадать на премьеры в Дом кино и обедать в ресторане Союза писателей на Поварской, в доме Ростовых. То есть тех, которые “все понимали”, как говорилось тогда, но и умело выстраивали свою жизнь, свой статус и свои доходы. Асаркан был человеком, лишенным статуса и доходов, не говоря уже о приличной одежде, хотя, что очень важно сказать, весьма чистоплотным – и в отношении телесной чистоты и чистоты языковой, словесной. Никогда не сплетничал, никогда не матерился. Никогда и ни с кем не был грубым.

И вот наступил важнейший момент его жизни. Случилось это в конце 1960-х годов, точной даты никто не помнит. До того он был журналистом, кинообозревателем и театральным рецензентом – от случая к случаю, хотя писал, как Бог, в своей обаятельной неакадемической манере. Теперь ему предложили написать книгу. Свою книгу – об этом мечталось всю жизнь. И на каких сказочных условиях: аванс, двухнедельная командировка во Львов, чтобы никто не мешал, большой тираж, большой гонорар и возможное вступление в Союз писателей – это его, Асаркана, которого дважды не принимали в Союз журналистов. И тема какая – книга-памфлет, но не о диссидентах, Боже упаси, мы же сами все понимаем. О тех, кого презираете и вы – о респектабельных людях, мы же слышали однажды ваши разговоры. И подумали – почему бы не предложить? Асаркан уже и не слушал, он уже загорелся. Придумал небывалый макет, придумал остроумный заголовок “Комментарии к мутной воде” и помчался во Львов со своей старой пишущей машинкой. Придя в номер и сняв свой старый пиджак, вдруг разом – и в тайной тоске – все понял: купили, его же купили, пакт с дьяволом, так это, кажется, называется в романе “Доктор Фаустус” у Томаса Манна. И заторопился обратно в Москву, вернул весь аванс, распрощался с Союзом писателей и с померещившейся книгой.

Свой неиспользованный полиграфический дар он теперь использовал, выклеи-вая открытки, поздравительные и просто-напросто информационные – небольшие коллажи из обрывков театральных афиш, газетных объявлений, литературных цитат – целый дождь абсолютно нереспектактабельных, но поразительно заботливых (ни один день рождения не забыт), обдуманно небрежных, умело изящных посланий, посылаемых по московским и далеко не только по московским адресам.

И так длилось много лет, но вдруг прервалось, когда Асаркана в очередной раз – прямо перед летней Олимпиадой 1980 года – упекли в психдиспансер. Такое всегда делалось – и в самой бесцеремонной форме – в дни каких-либо важных событий, с приездом делегаций из республик или из-за границы. Асаркан обычно терпел, но тут сказал себе: хватит, достаточно, благодарю за внимание. И написал в ОВИР заявление на отъезд, тут же получил отказ, переждал и снова написал новое заявление, которым по-детски гордился. Он читал друзьям это второе заявление, забыть его трудно. Там говорилось вот что: “никакого вреда советской власти я не приносил и не приношу, но пользы от меня советской власти тоже нет никакой, поэтому прошу разрешения на отъезд, чтобы воссоединиться с теткой в Израиле”. Никакой тетки в Израиле никогда не существовало, ни в какой Израиль он и не собирался, мечтал об Италии – не зря же выучил итальянский язык, а попал в конце концов в Чикаго, где провел больше двадцати лет, показывая город, влюбивший его в себя, приезжим из России знакомым и незнакомым.

Как же его отпустили? Очень просто: прочитали второе заявление и поставили короткую, в одно слово, уже знакомую нам резолюцию: “псих”. А был он человеком замечательного эксцентрического ума и замечательных эксцентрических поступков. Но эксцентрика и эксцентрики у нас на подозрении и не в большой цене. Все это и подобное этому называют другим заграничным брезгливым словом: шизофрения.