Мы продолжаем печатать главы из неопубликованной книги И.П.Уваровой-Даниэль “Не оглядывайся”. На этот раз фрагмент посвящен памяти замечательного музыканта, артиста, создателя уникального фольклорного ансамбля – Дмитрия Покровского. Как композитор он принимал участие в фильмах М.Швейцера, Л.Шепитько, Э.Климова, спектаклях Ю.Любимова, К.Гинкаса, С.Юрского.

Мы продолжаем печатать главы из неопубликованной книги И.П.Уваровой-Даниэль “Не оглядывайся”. На этот раз фрагмент посвящен памяти замечательного музыканта, артиста, создателя уникального фольклорного ансамбля – Дмитрия Покровского. Как композитор он принимал участие в фильмах М.Швейцера, Л.Шепитько, Э.Климова, спектаклях Ю.Любимова, К.Гинкаса, С.Юрского.О том, что именно Дмитрий Покровский дал современной музыкальной культуре, скажут другие.

Я о том, чем он одарил нас, которые не музыканты. Просто современники.

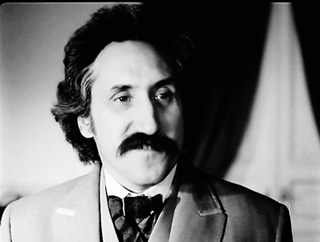

В московскую жизнь семидесятых он вломился вместе со своим ансамблем и тотчас произвел переполох. Во всяком случае, впечатление сильное: стоит на сцене вожак стаи, лицо белое, глаза черные, усы длинные, похож на большую куклу казака, а волос дикий, цыганский. Стоит неподвижно – и вдруг выбросит первый повелительный выкрик, и ансамбль включается сразу, как заведенный. Этот непривычный оркестр голосов, покровское многоголосье.

Всю зиму 1973 года (кажется, так) мы его концертов не пропускали. Летом Покровские уехали в деревню, в экспедицию.

Да мы тоже ездили в русские деревни! Покошенные избы, бочка прокисшей капусты, покрытая черной иконой, старухи такие дряхлые, что побледневших глаз не видно в складках лица. Приняв самогону, они многима голосама пели нестройно да и непонятно, и нам очевидно было, что советская власть отучила не только жить, но и петь.

Нужно же было появиться Покровскому, чтоб понять – да не разучились они петь, как поет Зыкина! Что пение это именно таково от допотопных времен и теплится, передается из рук в руки, из глотки в глотку, а когда бабки-хранительницы наладятся помирать, фольклор сам выращивает нужную ему новую старуху. При этом контакт у этого пения с человеком таков, что и представить невозможно. Покровский, например, утверждал, что исполнение календарных песен исконным способом стимулирует обмен веществ. Что фольклор – это система включения внутренних ресурсов человека. А как иначе объяснить, что он, оперированный на сердце, смолоду приговоренный к щадящему режиму, – мог петь во всю силу и беспощадно, плясать, заводить ансамбль и зал, заводить так, что после концерта весь зритель в зале Чайковского шел в пляс в фойе и до самого метро “Маяковская”, а впереди Дмитрий, бледный, как смерть, получивший вторую жизнь; глаза мрачны и насмешка там, в них.

Что он увидел в фольклоре? Штудии Покровского в направлении народной культуры совпали с тем временем, когда мы особенно усердно искали ответа на вопрос “в чем вся суть”. Ответ мог знать Покровский. Но за ответственное лицо, обладающее подобным знанием, себя не выдавал.

Для него фольклор был явлением, которое можно изучать с помощью физики, например. А может быть, и астрономии, не знаю, во всяком случае, науки он ценил, особенно точные. Описывал фольклор как сложную систему или как умный механизм с абсолютной памятью и вечным двигателем.

А иногда фольклор в его рассказах представал зверем, бессмертным, правда, а так – живым. И разумным. Космат тот зверь и глаза по шкуре. Внимательные. Покровский его изучал, подошел близко, а зверь не ручной. В пространстве вокруг “зверя”:

– Можно было впасть в мистику, можно сойти с ума. Но можно использовать.

Так говорил Покровский. Сам же с ума сходить не собирался и к мистике был равнодушен. Все было иначе, он это знал. Знал, как нужно спеть самую древнюю песню репертуара “Под Киевом, под Черниговом”, – и дождь пойдет. Так и было. Пел ансамбль как-то в Зарядье после концерта, – и дождь, конечно, пошел. Явление, безусловно, интересное с научной точки зрения. Но вообще-то именно так поступал австралийский колдун, дуя в раковину, чтоб на гудение слетались тучи.

На концертах покровские при пении шли плясом, сильно и кратко притоптывая и прислушиваясь – будто слышали рык Земли, разбуженной топотом забытых предков, а они как раз так апеллировали к ее дикой первородной силе. В Нью-Йорке в первое появление покровских какой-то критик расстроился – разве это танцы? Разве можно сравнить с Моисеевым? Возражать глупо, но только в Нью-Йорк та рецензия им надолго путь перекрыла. Впрочем, это было потом.

Да! О самом пении покровских: слушать люблю, но слов не понимаю, хоть убей, так что однажды, когда они у кого-то в гостях из чистого хулиганства в застолье распели “я помню чудное мгновенье” – не узнала. Это пение игнорирует разбивку по слогам, по-своему разбирая слово на части, между частями набиваются всхлипывания какие-то, причитания, междометия. И я не понимаю. А болгары поняли! Покровский тому и не собирался удивиться.

– Да дело в том, что это все идет от праславянских эпох.

А звук? От живота, от диафрагмы, по крайней мере, впечатление именно такое. Спрашиваю всех – как такое пенье называется? Оказалось – названия нет, “без лица и названья”, как говорится, будто имя стерлось от слишком давнего употребления.

В Москву приезжали как-то индейцы, не помню, какого племени, и пели тоже “животом” и жалостливо, но сильно. Крупноскулые, в жестких косах, головы большие, рост мелкий и поют, как покровские.

Дмитрий и тут знал, в чем дело.

– Дело в том, что звук этот – свернутая форма ритуала.

Так оно и было, я в это поверила навсегда. А когда однажды покровские запели у нас дома, собака задрожала ушами и хвостом и тонко вторила хору не своим голосом, рыдая и маясь, а у семилетней Машки голова стала неистово раскалываться до обмирания. Другой раз обморочная мигрень схватила ее на выставке Шагала. Про энергетику, бьющую не хуже электрического тока в оголенном проводе, мы тогда еще не умели говорить запросто, как нынче. Но только и дураку было ясно, что пес и ребенок пока не обзавелись защитой от разрядов диких первобытных сил. Авангард Шагала и фольклор Покровского выпускали разряды в мир, не облекая их в цивильные защитные формы. У меня же от этого пения внутри затылка выстраивался какой-то мостик, по нему пробирались мурашки явно сновидческой природы. Кажется, они двигались прямым ходом из подсознания на радость Карлу Юнгу. Но чтоб они появились, расталкивая суетное дневное сознание, нужно все-таки встретить таких, как Покровский. И – людей его ансамбля. Или певцов в деревне Сопелкина из-под Белгорода хотя бы; Покровский у них многому обучился. Это особые люди:

– Я их узнаю по глазам.

Так он говорил – и узнавал. Он узнавал прирожденного художника или актера. Люди эти – обладатели голосов в деревне, гистрионы и скоморохи, бродячие музыканты, битые на Руси, где ломали музыкальные инструменты. Люди эти и сейчас среди нас. Люди эти, говорил он, странные, в бытии трудные, порой неприятные. Но совершенно необходимые. Еще его интересовало устройство “актерской стаи”, он знал законы существования малой группы, какие там необходимы роли. Говорил, что устойчивость труппы дель арте, великих итальянских уличных комедиантов, была обеспечена именно равновесием строго определенных типов, режимом поведения масок, – такая труппа, – говорил он, – должна была выстоять в любой ситуации и против враждебной огромной толпы – тоже.

Мне кажется, он свой ансамбль проверил на прочность, и не случайно ансамбль часто подходил к критической точке, готовый распасться, но всякий раз из опасности развала выбирался, уподобляясь мокрому птенцу по имени Феникс.

Это русское многоголосье было таково, что он каждому в ансамбле давал быть музыкальным инструментом. Кто скрипкой был, кто флейтой – как там, в сказках, девицы становились дудочками? И пели. Но природа каждого ему была важна, он личность вытягивал наружу, как на исповеди. Каждый: инструмент-голос, личность, роль.

И когда он пришел на Таганку, к Любимову, вступил в “Бориса Годунова” (это было в 1982 году), он не только многоголосье внес туда, но и многое другое, что знал. Хотя бы русскую народную драму “Царь Максимилиан”. “Царя” уже лет десять играли в ансамбле, в реконструкции Виктора Новацкого, верного советника и друга: Покровский, конечно же, был крысоловом, магнетическая сила его была велика, и за ним шли, и шел Новацкий – до самого конца; и актеры Таганки, строптивые и своевольные, тоже за ним пошли. Таганские актеры и ансамбль Покровского стояли на сцене, образуя круг с пустотою внутри. “Круг – вся земля, хор – весь народ”, – говорил Алексей Ремизов о “Максимилиане”, назвав при этом русскую народную драму – портянкой Шекспира. Герои выходили в центр круга и отступали назад, и напряженность действа была предельна. Нужно ли напоминать, что спектакль закрыли?

Он уехал в Америку. Перед тем хлопотами Родиона Щедрина ансамбль Покровского оказался в Бостоне на фестивале. Щедрин ансамбль любил, иначе быть и не могло. Как они его пародировали в юбилей, вышли во фраках… Бостон был сражен. Перед Покровским и его ансамблем открывались фантастические перспективы. Но они снова обнаружились в Москве. Выступали. Уезжали опять. В сущности, отрыва от России не случилось. Все оказалось сложнее. Может быть, печальнее, чем хотелось, а может быть, и нет. Между двух континентов. В Америке Абигейль Адамс и импресарио Джон Эйр налаживали контакты с непонятным миром, ансамбль вступил в некую образовательную программу, стал путешествовать по штатам. Что касается самого Покровского… вовсе не следует видеть в нем какую-то архаическую праматерь всего сущего, напротив, он и в архаические пласты вторгся, как первопроходец, это потом в деревенский российский Клондайк потянулись прочие золотоискатели, а он – первый. Первым же разглядел, расслышал пенье казаков, на коня садился, чтоб знать, что с голосом происходит, когда певец на коне. А духовный стих, который освоил ансамбль? Попробую сказать о главном: чем далее он забирался в доисторические глубины, тем отчетливее выступал перед ним в перспективе авангард. И когда они нашли друг друга с Полом Винтером, ансамбль Покровского и винтеров Экологический джаз, это было естественно. Поразительное было в другом. В том, что он, Покровский, первым понял, что русский авангард 10-х, 20-х годов в сущности свое новое, принципиально новое искусство выстраивал на могучем фундаменте древних истин и древних знаний. Сегодня это видно и другим. Так Покровский и решал в Америке “Свадебку” Стравинского, но перед тем провел строгое следствие по тому поводу, что Стравинский от знания народного зырянского пения отрекся.

В.Мартынов и А.Батагов писали музыку, вслушиваясь в магические ритмы поэзии Хлебникова. Открытие Хлебникова совершили музыканты. Ансамбль, конечно же, оказался подготовлен к исполнению. Пели они Хлебникова в Москве.

А Покровский… Думаю, перед смертью он до конца прошел путь познания авангарда. Он только не успел освоить “Желтый звук” Кандинского, литературное произведение, построенное на языческих ритуалах зырян.

Обе огромные реки, фольклор и авангард, он переплыл. Впереди мог быть только непознанный еще берег, но каков он – мы уже не узнаем.

Умер он в Москве, внезапно – сердце не выдержало неимоверного напора энергий, работоспособности и неприкаянности.

Осиротевший ансамбль пел на Таганке в траурные дни похорон, на девятый день и на день сороковой; в малом зале вместились лишь свои.

В Америке Пол Винтер дал прощальный концерт в память о Дмитрии Покровском. Концерт транслировался.

В Америке Пол Винтер дал прощальный концерт в память о Дмитрии Покровском. Концерт транслировался.

Винтера слушала вся Америка.

Ирина УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ

«Экран и сцена» № 6 за 2011 год.