Продолжаем публикацию текстов Вадима Гаевского по мотивам лекций, прочитанных им в рамках общедоступного лектория в Театре на Малой Бронной. Герой нынешнего материала – Сергей Дягилев.

Сергей Павлович Дягилев умер в Венеции 19 августа 1929 года. Венеция – третий великий город в его жизни. Первые два – Петербург и Париж, Петербург – город замыслов, Париж – город триумфов, а Венеция – город отдыха, куда он приезжал почти каждый год после завершения сезона. Можно сказать и более высокопарно, отчасти в дягилевском стиле, Петербург и Париж – города вдохновений, вдохновений всяческих, творческих, организационных, деловых, даже некоторых коммерческих (касавшихся доставания нужных денег). А Венеция – город отдохновений, где он набирался сил, многим казавшихся неиссякаемыми, и где возвращал себе молодость, казавшуюся вечной. “Хочу быть молодым”, – последние слова, услышанные от него труппой на прощальной встрече летом 1929 года. Хотя нельзя было не заметить болезненной бледности его лица и черных кругов под глазами. Его, очевидно, мучили какие-то боли, но отвергалась даже мысль о больнице, лечь куда его настойчиво уговаривали врачи, хорошо знавшие свое дело. Но Дягилев, мнительный Дягилев, боявшийся морских путешествий, не скрывавший своего страха воды (притом, что страдал он от диабета, водной болезни), рвался в Венецию, к ее лагунам, старинным улочкам и старым дворцам, к ее “тесному великолепию”, по словам Буркхардта, историка Ренессанса, в Венецию, где Дягилев чувствовал себя исцеленным. А сам больше всего боялся старости. Не мыслил представить себя стариком, выглядеть больным, беспомощным, одряхлевшим.

Вернемся к дягилевской антрепризе, дягилевскому “Русскому балету”.

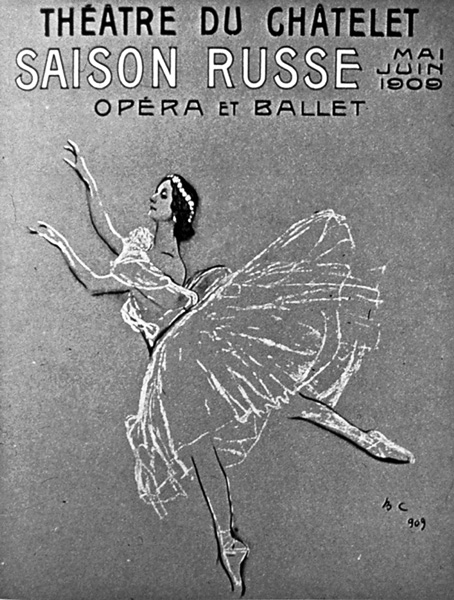

Вот начальная и конечная даты ее триумфального существования, ее тревожной жизни. 19 мая 1909 года – первый спектакль в парижском театре Шатле, 21 мая 1929 года – последняя премьера в парижском театре Сары Бернар. Ровно два десятилетия, почти буквально день в день. Поразительная своевременность появления и прощания, поразительная обоснованность – если не обусловленность – начала и конца. 1909 год искусствоведы считают годом рождения аналитического кубизма, то есть классического творчества Пабло Пикассо, и одновременно, в том же году, в парижской газете “Фигаро” лидер итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал “Первый манифест футуристов”. То есть дверь в будущее полуоткрыта, остается распахнуть ее и дать дорогу дягилевскому модернизму, достаточно независимому и от кубизма, и от футуризма. А осенью 1929 года разразится биржевой кризис, разоривший миллионы людей и по ту, и по эту сторону Атлантического океана, отвративший не одну тысячу театралов от каких-либо театральных новаций – тем более – балетных. Дальнейшее существование дягилевской труппы оказывается невозможным – и материально (что бы Дягилев ни рассказывал труппе о подписанных контрактах), и тем более морально. Исторические основания авангардной труппы, да и самого художественного авангарда казались исчерпанными в полной мере. Не дожидаясь конца, Дягилев уходит.

Дягилев Великолепный

Великолепная смерть – сказал бы сам Дягилев удовлетворенно. А еще более великолепная жизнь – скажем мы, жизнь не знавшего поражений человека. С одной лишь существенной оговоркой – служебная карьера не удалась. Он оказался неприемлем для любой государственной системы – и более либеральной царской, и менее либеральной царской, и совсем нелиберальной большевистской. Либеральный директор императорских театров князь Сергей Волконский уволил Дягилева по оскорбительному пункту; нелиберальный директор Владимир Теляковский называл Дягилева “взяточником”, а его труппу “еврейской”. А большевистский народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский назвал Дягилева “развлекателем позолоченной толпы <…> европейской и американской золотой черни”. Любая система выталкивала Дягилева за границу, столь вольный деятель для нее был опасен. А западной Европе он оказался необходим. Европа склонилась перед ним, и его деятельность выглядела победоносной.

Напомним, что Дягилев родился в 1872 году – в семье военного, полковника, дослужившегося до генеральского чина, просвещенного и весьма музыкального, дружившего с Мусоргским и Чайковским. И потому ход мысли военного человека Дягилеву был не чужд, равно как не высказанное, но и не скрываемое стремление самому стать генералом, а может быть, и маршалом русского искусства. Для этого ему многое было дано. Два несоединимых качества естественным образом в нем соединились: он был холодным аналитиком и азартным игроком одновременно. Недаром свои рискованные проекты он обдумывал не в Венеции, куда отправлялся отдыхать, а в Монте-Карло, вблизи казино, дыша воздухом казино, хотя картежником не был. А самым главным качеством, в котором сливались и которому служили оба названные – холодный расчет аналитика и азарт игрока, была несомненно его природная великолепная смелость. Только это позволило Дягилеву бросить вызов официальной системе и организовать независимую балетную труппу. И только эта, никогда не оставлявшая его смелость, позволила бросить вызов совсем не официальным, а некоторым национальным основам общественного сознания и даже общественной морали. Не всем, разумеется, далеко не всем, не нужно пугаться. Но глубоко укорененным.

Мы назвали Дягилева Великолепным по аналогии с Лоренцо Великолепным, тосканским герцогом и властителем Флоренции, банкиром, политиком, меценатом. Тот дружил с поэтами-гуманистами и сам писал стихи. Дягилев стихов не писал, никакими творческими способностями не обладал, никаких художественных произведений не оставил. Но именно он, как никто другой, воплощал собой дух творчества, дар творчества, сам творческий гений. И главное – он создал насыщенную творчеством эпоху.

В 1898 году Дягилев основал и в течение пяти лет редактировал журнал “Мир искусства”, один из первых художественных журналов в России.

В 1900 году Дягилев, вместе с Александром Бенуа, организовал творческое содружество художников “Мир искусства”.

И всю дальнейшую жизнь Дягилев следовал глубоко им воспринятому существу этих двух слов – “мир искусства”. Мир искусства, а не мир политики, мир искусства взамен мира идеологии, мир искусства как место пребывания и как доминанта всего духовного существования человека. Так думали оба они, и Дягилев, и Бенуа, окруженные интеллигенцией, в большей или меньшей степени захваченной политическими переживаниями и идеологическими страстями. Но разница между ними была: Бенуа – так называемый “пассеист”, любитель и даже пленник старины, художественную истину находил в пушкинской эпохе и в версальском галантном веке. А Дягилев, хотя такой же ценитель российской старины, все-таки модернист и все внимание отдавал современности, устремляясь – и устремляя – в сторону художественного авангарда. Это замечательное явление – петербургский авангардизм начала ХХ века (не столь радикальный, как позднее возникший авангардизм московский), стремящийся удержать искусство в рамках того, что называли красотой – Красотой с большой буквы. Прекрасный авангардизм импресарио Дягилева, балетмейстера Фокина, художника Бакста и близкого к ним Валентина Серова, написавшего не словесную декларацию, но живописный портрет-афишу к открытию первого дягилевского сезона, сделавшую ненужной никакие словесные манифесты.

На афише Серова, так отличающейся от афиш Тулуз-Лотрека, изображена танцовщица-сильфида в широкой белоснежной полупрозрачной и почти невесомой пачке, нетвердо стоящая в чуть наклонном вперед, каком-то непробужденном классическом, но и не четко классическом, невыворотном полуарабеске. Ускользающая от изображения, улетающая с земли, балерина сновидения, балерина мечты, – такой увидела парижская публика Анну Павлову в первый же вечер гастролей 19 мая 1909 года в фокинском балете “Сильфиды”, почти сразу же после фокинских сенсационных “Половецких плясок”.

И здесь обозначились две темы антрепризы – лирическая, отчасти побочная, и экстатическая, отчасти главная, основная. Потому что “Половецкие пляски”, с танцовщиком Адольфом Больмом во главе, ошеломили всех, заслонили все, захватив пресыщенный зрительный зал своей яростью, своей яркостью, свежестью, нерастраченной жизненной силой. Спустя много лет в науку в качестве термина вошло слово “пассионарность”, возможно, оно пригодилось бы и тогда, но в моде были другие слова и образы другие: дионисия, дионисийство, как и само противостояние двух античных божеств – Аполлона и Диониса, ставшее особенно популярным в России – после знакомства с докторской диссертацией молодого Фридриха Ницше. Так вот, танцевальное представление, показанное в парижском театре Шатле, казалось дионисией чистой воды, как и последующие представ-ления дягилевской труппы. Совсем не случайно финальные сцены некоторых из них даже назывались соответственно: оргия, вакханалия, и ставились в том же духе. И потому Сергей Павлович Дягилев, российский барин и русский аристократ, элегантный господин постоянно во фраке и почти всегда в высоком цилиндре на голове, может быть, неведомо для себя и, может быть, тайно стремясь к этому, стал олицетворением античного бога Диониса, умершего когда-то возле Пелопонесса и воскресшего теперь в загадочной России.

Главное, за что соотечественники должны быть всегда благодарны Дягилеву: его вдохновляло, а его антрепризу наполняло представление о сказочной, праздничной, прекрасной России. Отвергнув образ агрессивного государства, несущего угрозу закабаления – военного, политического, идеологического, – государства-завоевателя или же государства бесов, Дягилев предложил образ страны, где в лесу можно встретить Жар-птицу (так называется один из балетов Михаила Фокина, поставленный во втором сезоне в 1910 году), а в озере – сказочных лебедей, где среди других верований продолжает жить сказка, но что более важно, предложил образ страны, прославляющей освобождение, культурное и художественное освобождение, которое приносит новое авангардное искусство. Освобождение, совсем не сводимое к отмене табу на сексуальные мотивы в серьезном искусстве – они действительно были отменены. И все-таки главное – другое: образ России как носительницы обновления и эстетической новизны, свободы форм и свободы духа.

Именно тут, а не в формальных экспериментах, самая острая новизна и самые рискованные решения, именно здесь Дягилев преступает некую невидимую черту. Покушаясь на то, что многим передовым молодым русским людям казалось неприкосновенным. Не произнося никаких воинственных слов, без всяких агрессивных призывов, то есть не следуя ни Маяковскому, ни братьям Бурлюкам, Дягилев тем не менее своими постановками как бы призывает освободиться от всех мучительных для сознания вопросов, – “проклятых”, как их называл Генрих Гейне, – не получающих ответа: “кто виноват”? и “что делать”? А взамен этого обратиться к высокому вольному искусству и хоть как-то пережить то, что несут в себе дионисовы пляски, дионисов хоровод, дионисово хмельное веселье. Праздничная дионисия, а не тревожная мысль; Дионис, а не Чернышевский.

Конечно же, тут сразу приходит в голову имя Набокова и прежде всего его роман “Дар”, где герой написал весьма желчный роман о Чернышевском (что вызвало благородное негодование у многих прогрессивных эмигрантов). Пересечение имен Дягилева и Набокова случилось позднее, в 1928 году. Но то был не писатель Владимир Набоков, а его двоюродный брат Николай, двадцатилетний композитор, сочинивший музыку к балету “Ода”. “Оду” поставил Леонид Мясин, что, как пишет Сергей Григорьев, стало “провалом”. Единственным провалом в истории антрепризы. Шесть дней спустя после премьеры “Оды” состоялась премьера балета Стравинского и Баланчина “Аполлон Мусагет”, имевшего, по словам того же Григорьева, “огромный успех”. После таких событий, собственного провала и успеха соперника, Мясин второй раз и окончательно покинул дягилевскую труппу.

Бакст и Пикассо. Художники и актрисы

Очевидно, что исторические перемены в судьбе России и личные перемены в судьбе Дягилева не могли не сказаться на характере его антрепризы. В 1910-х годах Дягилев – подданный российского государства, в 1920-х годах Дягилев – эмигрант, лишенный российского паспорта, русской почвы и петербургской квартиры. В 1910-х годах он представитель, а фактически и законодатель, русского художественного авангарда, в 1920-х ищет и находит свое место в европейском искусстве, достаточно космополитичном. В первом случае он работает, опираясь на художников петербургской школы – назовем ее так, поскольку в Петербург стремились выходцы из российских окраин, как Лев Бакст или Марк Шагал, бравший у Бакста уроки. А во втором случае – опираясь на художников парижской школы, названной именно так, потому что в Париж стремились выходцы из окраинных стран Европы – испанец Пикассо, итальянец Модильяни, русский Шагал, после знакомства с Бакстом. И Бакст, и Пикассо стали сотрудничать с Дягилевым в разные периоды его антрепризы. Сопоставление их друг с другом многое иллюстрирует в этих периодах, в движении этой антрепризы.

Но прежде надо сказать о самом существенном. Именно эти художники, Бакст раньше, Пикассо позднее, Бакст в несколько большей степени, Пикассо в несколько меньшей степени, сыграли важную роль в том, что декоратор-сценограф в балетных постановках выдвинулся вперед, занял то же место, что и композитор, и балетмейстер, а может быть, даже главенствующее по сравнению с ними. Декорации и костюмы Бакста, декорации, костюмы, а особенно занавесы-панно Пикассо обозначили новую концепцию балетного спектакля. Да, были и другие, и Александр Бенуа, и Николай Рерих, и Наталья Гончарова, и Андре Дерен, и Анри Матисс, и Мари Лорансен, и Жорж Брак, и Морис Утрилло, и Жорж Руо; Гончарова несколько раз, Дерен дважды, но как желанные гости, а не близкие сотрудники, вроде Пикассо, оформившего пять балетов или Бакста, трудившегося у Дягилева с 1909 по 1921 год и некоторое время бывшего художественным директором труппы.

Бакст работал с двумя балетмейстерами “Русских сезонов”, Михаилом Фокиным и Вацлавом Нижинским, причем в 1912 году почти одновременно. И потому может считаться самым репрезентативным художником-декоратором первых лет дягилевской антрепризы. Именно Бакст талантливо выразил ее некоторые принципиальные, а отчасти и вкусовые тенденции, предельно интенсивно и предельно открыто. Он создал ряд декоративно-поэтических шедевров – у Фокина в “Видении розы”, у Нижинского в “Послеполуденном отдыхе фавна”. Но он же поставил антрепризу на грань китча, участвуя в создании “Клеопатры” в 1909 году и “Шехеразады” в 1910-м. Но если в ложноегипетской “Клеопатре” Бакст и в самом деле сомнителен, то в избыточно ориентальной “Шехеразаде” чрезвычайно искусен.

Обе грани Серебряного века у Бакста присутствуют совершенно естественно, вовсе не драматично.

Декоративный императив Бакста можно обозначить словами “красочность”, “яркие краски”. Бакст – волшебник ярких красок, мастеровой красочности и, конечно, ее освободитель. Он словно вырвал декорацию из красочного подполья, из красочного голода – или жажды, из красочной нищеты, представив на сцене лишенную стыда картину красочного богатства. Особенно в декоративном оформлении “Шехеразады”. Декорация изображала роскошный гарем, а действие наполняли гаремные страсти – томительные в начале, бурные, затем мстительно-беспощадные в финале. Либретто написал Александр Бенуа, хореографию изобретательно поставил Фокин, но торжествовал Бакст, прославивший в этот вечер свое имя. Писатель Марсель Пруст, присутствовавший на премьере 4 июня 1910 года, написал: “Я никогда не видел ничего более прекрасного”. А вот что написал в своей книге “Балет Дягилева” постоянный режиссер труппы (и страстный почитатель Бакста) Сергей Григорьев: “Изумрудно-синие тона контрастировали с оранжевым планшетом сцены, и такой был живописный импульс, что на каждом спектакле за открытием занавеса следовала продолжительная овация”. Можно чуть-чуть продолжить этот текст. Контраст возникал от столкновения трех цветовых пятен: свисавших сверху тяжелых складок желтого гаремного занавеса, лежащих на полу красных гаремных ковров – и окрашенного в густой синий цвет и разделяющего занавес и ковры чисто декоративного фона. Но это не голубизна неба – неба здесь нет, это синева лишенного чистого воздуха, наглухо запертого гарема. Синева вожделений, рвущихся на волю. Бакст, как никто, ощущал эротическую природу цвета, иногда очень тонкий, иногда очень грубый вкус красочно-сексуальных фантазий. Это во многом, хотя, разумеется, не во всем, объясняет беспримерный успех его декораций. Это же объясняет и одну из причин его ссоры с Бенуа, ревнивым Бенуа, далеким от грубой эротики, и его близость к Дягилеву, человеку, скажем осторожно, более широкому.

А непосредственным образом изумрудно-синие и красно-оранжевые тона опьяняюще действовали на зрителя, рождая эффект красочного разгула, красочной оргии-дионисии, к чему дягилевский балет устремлялся в хореографических оргиях и вакханалиях фокинских танцев.

Пикассо начал работать у Дягилева весной 1917 года, в последний год затянувшейся войны, все очевиднее казавшейся бессмысленной, все более становившейся трагичной. Показывать балетные новинки в прежнем духе было нельзя, поэтому Дягилев предложил парижским зрителям нечто иное. На бессмысленный ход войны он откликнулся спектаклем “Парад”, единственным в полном смысле этого слова провокационным спектаклем за все годы. Музыку написал самый дерзкий композитор тех лет Эрик Сати, и она включала даже звуки пишущей машинки. Либретто написал насмешник Жан Кокто, хореографию создал начинающий, пока еще не утративший легкомыслия бывший москвич Леонид Мясин, а костюмы, совсем уж эксцентрические, отчасти кубистские, придумал Пикассо – на свою любимую тему цирка и бродячих цирковых артистов. Премьера вызвала грандиозный скандал, вскоре – на следующих представлениях – утихший, и тогда публика сумела увидеть и оценить самое ценное, вполне серьезное и глубоко художественное, что Пикассо привнес в балет, – удивительный занавес к спектаклю.

На огромном панно справа от зрительного зала изображено закулисье сцены. Там обедают, сидя на чем попало, одетые во что-то цветное бродячие актеры или клоуны, или же акробаты. А слева от центра огромная крылатая белая лошадь с жеребеночком позади и белоснежной гимнасткой на спине, стоящей в балетной позе. Не то античный крылатый Пегас, не то “конь бледный” Апокалипсиса, не то благородный скаковой конь, не то дрессированная цирковая лошадка. Все мифы соединены, все спутано в некотором деконструктивистском беспорядке. Торжествует белый цвет, белое пятно, что помимо различных ассоциаций неожиданным образом предвещает так называемый “белый балет”, антибакстовский “белый балет”, который и появится в антрепризе в 1928 году под названием “Аполлон Мусагет” и будет поставлен Баланчиным вопреки цветному разгулу “Левушки Бакста”.

Впрочем, это выяснится спустя десять лет, а пока что Пикассо-колорист никуда не исчез, но его красочный мир в следующих работах будет не фееричным, а драматичным, красочные тона не сольются в живописной симфонии, как у Бакста, а столкнутся в каком-то опасном конфликте. На месте красочной оргии возникнет то, что можно назвать красочной корридой. И конечно же, роскошный гарем уступит место бедному трудовому закулисью.

На смену запертому на замки безвоздушному и безоконному пространству гарема придет открытое пространство непродажных страстей, а в следующем занавесе – темно-синее глубокое и грозное испанское небо.

Движение дягилевской антрепризы, движение дягилевской судьбы можно проиллюстрировать, выстроив и другой ряд – движение женского образа в дягилевских постановках. О портрете-афише Анны Павловой уже говорилось. Но Павлова ушла, ушла в самостоятельное плавание, после первого же сезона, не согласившись с диктатурой Дягилева и выдвижением на первый план Нижинского, и ее место заняла Тамара Карсавина, куда более покладистая балерина. У нее имелись свои козыри, свои достоинства: неповторимая нежность лица, непередаваемая прелесть улыбки. И несравненный сценический дар, дар танцовщицы-актрисы. Она свободно владела всеми масками театра – классической, итальянской и русской балаганщицы; ее знаменитые роли – Коломбина в балете “Карнавал” и полукукла-полудевушка в балете “Петрушка”. Она создала свою индивидуальную маску – маску милого простодушия, хотя от рождения была чрезвычайно умна, и оказалась самой образованной выпускницей театрального училища на нынешней улице Зодчего Росси. А самой незабываемой ее ролью стала роль в балете “Видение розы”, поставленном, как и два предыдущих, Фокиным в лучшую пору его жизни. На сцене – полуспящая девушка, еще не отошедшая от вальсовых ожиданий, покорная вальсу, покорная партнеру, покорная сладкому, но и чуть горькому сну – идеальная носительница сновидений Серебряного века, его поэтичности, его театральности, его нескромных откровенностей, его волнующих обманов.

А на фотографии, сделанной почти пятнадцать лет спустя, после постановки балета “Лани”, Бронислава Нижинская, постановщица и исполнительница этого балета, на высоких каблуках и с длинной папироской в руке, в элегантном костюме и в начальственной позе – деловая женщина 1920-х годов, хозяйка модного борделя, где работают умелые девушки по прозвищу “лани”.

Впрочем, Дягилев не останавливался на этом пути, и спустя еще пять лет, в сезоне, которому суждено стать последним. По предложению патрона Баланчин поставил балет “Блудный сын” в блистательно-эксцентрическом стиле, тогда увлекавшем его, и вывел на сцену роскошно порочную Блудницу-Сирену на моторную, жесткую и холодно эротичную музыку Сергея Прокофьева. Был сочинен дуэт, единственный у Баланчина и вообще единственный в своем роде. Полная противоположность шопеновскому вальсу-дуэту, который когда-то исполняли Павлова с Нижинским. Такая же противоположность веберовскому вальсу-дуэту, который с Нижинским танцевала Карсавина. Противоположность вызывающая, построенная на дерзких поддержках, вроде бы невозможных в балете. Казалось, что опытная в амурных делах Сирена дает урок совершенно неопытному Блудному сыну, урок изобретательный и бесстыдный. И весь балет – с бездушной красавицей-Сиреной, к тому же воровкой, окруженной бритоголовыми уродцами, устраивающими оргию безобразия и танцующими абсурдную вакханалию-наоборот, становится уроком, который Дягилев дает Блудному сыну, да и себе тоже. Бегство из дома – из дома Петипа – представлено как побег куда-то, где властвует авангард, но и где столь влекущий авангард оказывается жестоким обманом.

Окончание следует

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена»

№ 5 за 2020 год.