Русский Инженерный театр АХЕ был создан в 1989 году в Ленинграде участниками легендарного театра “ДА-НЕТ” Бориса Понизовского: Максимом Исаевым и Павлом Семченко. АХЕ – многократный участник “Золотой Маски” и обладатель престижного приза Эдинбургского фестиваля Fringe First. В 2003 году на “Золотой Маске” в номинации “Новация” спектакль “Sine Loco” победил вчистую, как писала в своей книге “Художники, визионеры, циркачи” Дина Годер. Она же отмечала, что этой работой был открыт путь визуальному театру в России. “Ахейцев” даже называли русским “бедным Уилсоном”, что говорит о растерянности зрителей и критиков aперед увиденным. Конечно, брутальный, рукотворный, строящийся на низких технологиях, фактурный и предметный театр имеет несколько иную природу. Эти алхимики и мистификаторы ведут зрителя чередой ритуалов в царство семиотики. Если говорить об АХЕ как о театре художника, то их краски: живая плоть, бытовой мусор, вода, огонь, вино, молоко, кровь. Архаические элементы склеиваются в причудливые коллажи современными мультимедийными технологиями, элементами пластического театра и цирковыми номерами. Точнее будет определить АХЕ так: театр невербальной информации. Особая притягательность Инженерного театра в его биполярности. АХЕ – сплав маргинального и элитарного, едва ли не аристократического действа. Сами создатели и неизменные участники всех постановок называют свой театр поэтическим. В двух разговорах, с Павлом Семченко и Максимом Исаевым, сделана попытка выстроить мост между временем рождения АХЕ и сегодняшним днем.

Русский Инженерный театр АХЕ был создан в 1989 году в Ленинграде участниками легендарного театра “ДА-НЕТ” Бориса Понизовского: Максимом Исаевым и Павлом Семченко. АХЕ – многократный участник “Золотой Маски” и обладатель престижного приза Эдинбургского фестиваля Fringe First. В 2003 году на “Золотой Маске” в номинации “Новация” спектакль “Sine Loco” победил вчистую, как писала в своей книге “Художники, визионеры, циркачи” Дина Годер. Она же отмечала, что этой работой был открыт путь визуальному театру в России. “Ахейцев” даже называли русским “бедным Уилсоном”, что говорит о растерянности зрителей и критиков aперед увиденным. Конечно, брутальный, рукотворный, строящийся на низких технологиях, фактурный и предметный театр имеет несколько иную природу. Эти алхимики и мистификаторы ведут зрителя чередой ритуалов в царство семиотики. Если говорить об АХЕ как о театре художника, то их краски: живая плоть, бытовой мусор, вода, огонь, вино, молоко, кровь. Архаические элементы склеиваются в причудливые коллажи современными мультимедийными технологиями, элементами пластического театра и цирковыми номерами. Точнее будет определить АХЕ так: театр невербальной информации. Особая притягательность Инженерного театра в его биполярности. АХЕ – сплав маргинального и элитарного, едва ли не аристократического действа. Сами создатели и неизменные участники всех постановок называют свой театр поэтическим. В двух разговорах, с Павлом Семченко и Максимом Исаевым, сделана попытка выстроить мост между временем рождения АХЕ и сегодняшним днем.

– Павел, как для тебя все начиналось?

– Из армии я вернулся в Ленинград в интересное время. Сразу попал в круг питерского андеграунда. Тогда была ситуация кипящего чайника: множество художников, существовавших вне системы. Кажется, сегодня такого нет, ощущается дефицит революционной энергии, массового порыва в сторону свободы и новизны.

– Можно ли разделить творчество АХЕ на какие-то периоды?

– Периоды? – Ну да. Был период без мозгов. Делаешь, и все нравится. И то получалось, и это. Все шло по восходящей. А в “Антресоли” (пространство на Малом проспекте Васильевского острова, занимаемое АХЕ с 2006 по 2009 годы) уже приходилось думать о тактике и стратегии. Уличный театр сильно отличается от других типов – иные энергии, иные средства выражения. Нам всегда было интересно пробовать разные фактуры, разные краски. Мы формируем себе такую художественную среду, когда твое собственное тело начинает жить по закону жестокости к себе. Я сам себе придумал историю и сам себя играю, точнее, прохожу кусок жизни в заданных обстоятельствах, по определенному сценарию. На одном из этапов обращались к классике, обросшей стереотипами: “Фауст”, “Кармен”, Чехов. По “Чайке” была создана серия перформансов. Мы “расчленили” пьесу, текст каждого действующего лица выписали отдельно. Родилась идея – воплотить всех персонажей в разных жанрах. Спектакль должен был быть уличным. Даже получили грант от фонда Сороса. Но – начало девяностых, банк, через который переводились деньги, обанкротился, финансы испарились. Успели только показать два перформанса и снять фильм. Следующей работой по литературному тексту стал “Господин Кармен”. А в промежутке Максим Исаев написал две пьесы. Мы тогда подружились с Театром Сатиры на Васильевском, и Яна Тумина – актриса и режиссер, на тот момент входившая в состав труппы АХЕ, поставила обе пьесы с актерами театра. “Солесомбра” шла сезон или два, а “Четыре последние вещи” всего раз десять сыграли. Яна занималась психологическим разбором, а мы мизансценами. На нашей ответственности были сценография, свет, костюмы, вся постановочная часть.

– У тебя есть какие-то жанровые предпочтения?

– Сейчас вот было бы увлекательно взять и выпустить классическую постановку: на большой сцене, с академическими актерами, с разбором пьесы – создать музейный экспонат. Этого мы еще ни разу не пробовали. Мне интересны все жанры и во всех хочется себя испытать. И в опере, и в балете, и в пантомиме, и в цирке. Я – дитя постмодернизма и беру из уже перемешанного котла то колбаску, то соленый огурчик, то оливку. Мне кажется, в наше время плотность появления жанров такова, что возникает архисложная задача – рождение новой эстетической волны. Есть ощущение, что имеется лакуна в области чистого, простого, понятного, но всеобъемлющего жанра. Есть жажда, но нет источника утоления этой жажды. Я даже сформулировал внутренний лозунг – воинствующий минимализм. Населения все больше, мусора человечество производит все больше, художников все больше, а гениев все меньше. Человек с одной стороны – царь природы, а с другой стороны – бактерия, пожирающая нашу планету. Сейчас есть желание создавать не саморазрушающуюся цивилизацию, а самогармонизирующуюся.

– А что тебе ближе: выступать только сценографом или создавать спектакль полностью – от замысла до исполнения?

– Конечно, комфортно, когда ты сам все контролируешь и воплощаешь. Исключаются трудности перевода. Мы с Максимом Исаевым, однако, за долгие годы привыкли друг друга слушать, позволять ошибаться. Что-то остается после обсуждений, дальше идет этап проверки практикой, снова что-то уходит. Для себя нам достаточно каких-то каракулей, а когда привлекаем к сотрудничеству много народа, приходится не игнорировать чертежи, макет. В юности у нас была такая фишка: мы занимались разными видами деятельности, даже иллюстрациями для детского журнала, и в каждом жанре давали себе разные названия. В результате образовалось три буквы – АХЕ – компактно и загадочно. Дальше просто прикололись: русский, инженерный, инженеры человеческих душ. Мы увлекались собиранием старинных вещей, открыток, нас интересовали костюмы, лица, позы, взгляды. И русские инженеры связывались с тем временем, когда произошла техническая революция. Русский инженер – это строительство железных дорог, аэропланов, это электричество, телефон, радио. Я, видимо, не доиграл в свои паровозики, конструкторы.

– Работа с предметом это чаще коммуникация или желание слиться воедино?

– В юности мы декларировали, что прячемся за предмет. Закрыл лицо куском картона, и ты уже вибрируешь, а зритель волнуется. К лицу можно хоть пиццу приложить. У нас был инсталляционный перформанс: набрали кучу предметов и в каждом нарисовали два глазка, сделали два отверстия. Приставляешь к лицу, и персонаж готов. Плюс придаешь этому динамику. Полено, стул, молоток, книга – мозг зрителя считывает, что это лицо.

– Что бы вы хотели заимствовать в европейском театре?

– В первую очередь систему финансирования. Много интересного синтетического театра в Германии, во Франции. В цирке мне очень близки жанры клоунады и эквилибристики, фокусники.

– Участники АХЕ на разных этапах существования отмечают полное отсутствие авторитарности и давления со стороны отцов-основателей. Как складывались принципы взаимодействия, сотворчества?

– Агрессия – не наша миссия. Наша задача – пробить дырочку в новое пространство. У нас изначально был принцип коллективного творчества, без чьего-либо доминирования. Идеи выслушиваются и анализируются, все участники процесса воспринимаются как равноправные авторы. Даже тупиковые идеи нужно проверить и убедиться, что они тупиковые. Процесс может оказаться очень продолжительным, если собралось много людей. Когда имеется один диктатор, все происходит быстрее. Мы, наверное, сошлись с Максимом по типу характеров. Он – аналитик, я же больше пребываю в чувственном пространстве. Я продолжаю ощущать себя студентом, но осознаю, что могу что-то сделать из того, чего никто не может.

– У вас был опыт создания спектакля в установленные извне сжатые сроки?

– Да, был. Тот же “Господин Кармен”. Нас пригласили на международный европейский фестиваль. Недели три мы набрасывали этюды, пытались найти язык. Дней за пять до премьеры поняли, что ничего не изобрели. “Заперлись” с Максом и стали думать, как все это обострить. За три дня до премьеры спектакль кардинально поменялся внутри уже существовавшей сценографии. Например, придумали писать, а не проговаривать имена. Даже друг другу не объявляли особенно, что каждый будет делать. Показали перформанс для своих трех человек, и все стало на место. Когда вернулись в Питер, Яна Тумина выровняла спектакль по темпоритмам, по отношениям между нами. Сразу родились дополнительные сцены, возникли новые детали, спектакль не удлиннился, но уплотнился.

– Каков был самый длительный период подготовки спектакля?

– Наши первые работы “Пух и прах” и “Белая кабина” очень долго развивались. В “Кабине” были вариации на двоих и на семь человек. Но потом нужно было сыграть в Эдинбурге серию спектаклей, и мы зафиксировались в существующей сегодня форме. На это ушло лет пять.

– Для вас важно количество зрителей?

– Мы часто рассматриваем и обсуждаем входящих в зал зрителей. Обидно играть в пустом зале, но в театре такая этика, что если зрителей хотя бы на одного больше, чем исполнителей, то спектакль не отменяется. Приятно удивлять тех, кто уже давно “примагнитился”, но и классно, когда появляется новая публика.

– У тебя есть индивидуальные амбиции?

– Есть. Я хочу создать серию визуальных работ. Пока на нулевом километре. Мешает слабая воля. Концепция простая – уединение в себе с холстом и красками и поток бессознательного в визуальной форме. Я хочу нарисовать 100 картин подряд, но уже несколько лет не удается, со временем плохо.

– Что сейчас у тебя происходит?

– Сейчас делал сценографию к “Телу авангарда” Дмитрия Мелкина в Москве, в ЦИМе, там идея рассказать цирковыми номерами о Мейерхольде и его системе. Режиссер обрисовал, какую он хочет получить среду, мне это было интересно как сценографу. С Максимом Диденко в Новосибирске сочинили спектакль по Льву Рубинштейну (“Я здесь”, театр “Старый дом”). С Антоном Адасинским предстоит постановка оперы “Свадьба” в Перми. В январе очередная “Глория. Транзит” в Музее современного искусства Эрарта в Питере – такой капустник, кабаре с музыкой и танцами, программа примерно из двадцати номеров. Как всегда, бесконечный марафон.

Беседовала Ольга КОВЛАКОВА

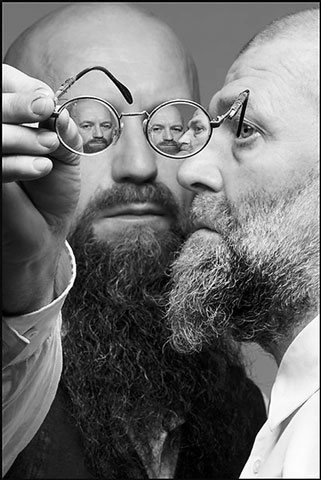

Фото А.ЛАВРЕНТЬЕВА