Написав и опубликовав в газете “Экран и сцена” (№ 18 от 2017 года) юбилейную статью о Юрии Любимове, я сразу понял, что чего-то недостает, не хватает парного, хотя и не юбилейного портрета. Конечно же, режиссера не требовалось долго искать; надо вспомнить об Анатолии Эфросе, необходимом сподвижнике, еще более необходимом антиподе. Ведь жизни одного и другого не раз и не два пересекались, да и кончилось все, правда, в разные годы, с интервалом почти в тридцать лет, примерно одинаковым образом – трагическим уходом из Театра на Таганке. Юрий Петрович действительно ушел, Анатолий Васильевич ушел бы скорее всего (после 13 января 1987 года, о чем будет рассказано позднее). Но как театральные деятели и вожди они друг на друга нисколько не походили.

Написав и опубликовав в газете “Экран и сцена” (№ 18 от 2017 года) юбилейную статью о Юрии Любимове, я сразу понял, что чего-то недостает, не хватает парного, хотя и не юбилейного портрета. Конечно же, режиссера не требовалось долго искать; надо вспомнить об Анатолии Эфросе, необходимом сподвижнике, еще более необходимом антиподе. Ведь жизни одного и другого не раз и не два пересекались, да и кончилось все, правда, в разные годы, с интервалом почти в тридцать лет, примерно одинаковым образом – трагическим уходом из Театра на Таганке. Юрий Петрович действительно ушел, Анатолий Васильевич ушел бы скорее всего (после 13 января 1987 года, о чем будет рассказано позднее). Но как театральные деятели и вожди они друг на друга нисколько не походили.

Поэтому сначала сравним двух корифеев. Сравним и оба их театра: реальный, в котором работал Юрий Любимов – Театр на Таганке, и тот, что Анатолий Эфрос создавал там, где оказывался отчасти случайно, – в Центральном детском, Ленкоме (тогда еще имени Ленинского комсомола) и на Малой Бронной. Различие велико, различие очевидно, прежде всего, в том, что касается так называемой “формы”. То есть внешнего рисунка актерской игры и режиссерской конструкции всего спектакля: у Любимова то и другое подчеркнуто и обнажено, у Эфроса глубоко спрятано, утаено, замещено внутренним рисунком актерских действий и неявственным, не всегда отслеживаемым построением режиссерской мизансцены. Так было почти всегда, но случались и исключения, притом в самых замечательных спектаклях: в “Доме на набережной” Любимова на Таганке и в “Трех сестрах” Эфроса на Малой Бронной.

Иначе говоря, театр игровой и апсихологический в первом случае, театр психологический, даже утонченно психологический – во втором. Театр Брехта, с чего и началась Таганка, и театр Станиславского, – к нему Эфрос стремился вернуться и в Ленкоме, и на Малой Бронной, и даже на киноэкране.

Несколько упрощая, ситуацию можно представить следующим образом: Любимов бежал от мертвечины, мертвечины театральной повседневности и скучных театральных премьер, мертвечины “системы”, признанной единственно верной, а тем самым и умерщвленной. Его вело обостренное чувство жизни, что и позволило работать так немыслимо долго. Любимова охранял, оберегал и поддерживал могучий инстинкт самосохранения – человеческий, профессиональный и просто-напросто мужской. Не только эстетически, но и биологически создатель Таганки должен был стать – и стал им – оппонентом вырождавшегося Художественного театра. А Эфрос думал иначе, примерно вот так: сегодняшний Художественный театр, конечно же, не хорош, лишен жизни, лишен души, но идея Художественного театра, идея одушевления актерской профессии, одушевления актерской игры, бессмертна, и надо лишь высвободить не умершую душу театральной профессии из-под груза мертвых условностей и новых, невиданных прежде штампов.

Соответственно противопоставление Любимов – Эфрос можно обозначить и так: витальная театральность (а, может быть, витальная режиссура) Любимова, одушевленная театральность (одушев-ленная режиссура) Эфроса. У Любимова на Таганке ярчайшие вспышки витальности – в режиссерских метафорах и в актерских полуэкстатических монологах. У Эфроса на Малой Бронной чуть разреженное, чуть замедленное, чуть притихшее движение одушевленных эпизодов, своеобразное сценическое адажио в драматическом спектакле, погружение в общение, погружение в диалог, то лирически взволнованный, то драматически неявственный.

В духе своей витальной и несколько квантовой условности Любимов сочинял “поэтические представления” – оригинальный жанр, который был поразительно созвучен (буквально созвучен) поэтическим ожиданиям и поэтическим впечатлениям наступившей эпохи. Недаром таким актуальным, таким живым на сцене Таганки предстал Маяковский в спектакле “Послушайте!”. И недаром таким прямым смыслом наполнился спектакль “Павшие и живые” – о погибших молодых поэтах-фронтовиках, о молодости поэзии и о всегда живом поэтическом слове.

А Эфрос, в духе своего одушевленного и несколько ортодоксального реализма, возвращал на сцену то, что влекло его больше всего: хрестоматийную классическую драматургию. И как никто умел освобождать ее из плена академической хрестоматийности. На теоретическом языке это называется “остранением”. Лучшие спектакли Эфроса – остраненный Гоголь, остраненный Тургенев, остраненный Чехов. Такого Гоголя (в “Женитьбе”) – великодушного и даже нежного – мы не видели никогда. Такого Тургенева (в “Месяце в деревне”) – европейца, но уж очень русского – мы почти не знали. А такого Чехова (в “Трех сестрах”) – пронзительно стильного и красивого, немного в стилистике “модерна” 1900-х годов – вообще не ожидали увидеть. Три сестры, барышни в зеленых бальных туалетах, в длинных платьях с острыми, поднятыми вверх плечами, – именно это и вызвало яростное недовольство мхатовских ветеранов. Чехов и haute couture – может ли быть такое! У Любимова, кстати сказать, в его “Трех сестрах”, Ольга, Маша и Ирина были одеты совсем не модно, как бы по законам военного времени.

Другое, не менее важное различие – в атмосфере, царившей на Таганке и возникавшей на Малой Бронной. На Таганке все было вроде бы вблизи неминуемой катастрофы, на пороге запрещения спектакля, закрытия театра. И тем не менее, что-то незапрещаемое присутствовало на сцене, внутри театра. Вокруг, вне театра, все еще сохранялась система запретов, а тут, опережая историю, опережая надвигающиеся времена, она, эта идеологическая охранка, уже не существовала, уже не имела никакой власти. Ради этого, а не только ради того, чтобы услышать дерзкие вольные слова и увидеть дерзкую вольную театральность, мы все и стремились туда, чтобы три часа побыть в еще только рождающейся новой эпохе.

А в театре Эфроса все было не так. Совсем не так. Здесь жили с сознанием того, что если что и изменится, то вовсе не скоро, лет через двести-триста, не раньше (об этом и спорили Вершинин и Тузенбах), но покоряться этому нельзя и убиваться по этому поводу пустое дело, тем более нельзя складывать руки. Этому убеждению следовал Тузенбах, лирический герой “Трех сестер” Эфроса, этому убеждению следовал и сам режиссер-постановщик. Работал, не слишком полагаясь на подарки судьбы, но и не теряя на них надежду.

А подарки случались, да еще какие!

Сначала, попав после ГИТИСа в захиревший рязанский театр, где можно было надолго застрять и трудно было что-то делать, он познакомился с приехавшим туда Константином Язоновичем Шах-Азизовым, легендарным Шахом, директором процветавшего тогда Центрального детского театра. Шах-Азизов тут же пригласил Анатолия Эфроса к себе действующим режиссером. Там был поставлен “Друг мой Колька” А.Хмелика, первый прогремевший эфросовский спектакль. А потом, может быть, вследствие этого, он получил неожиданное назначение в стареющий Театр имени Ленинского комсомола, где спасением репертуара являлся спектакль о матери Ильича и где немолодые актеры играли передовых комсомольцев. Эфрос должен был навести порядок. К изумлению, потом раздражению, а потом и бешенству театральных властей никаких передовых комсомольцев Эфрос вроде бы и не замечал, а все свое вдохновение отдал молоденькой бортпроводнице (“104 страницы про любовь” Эдварда Радзинского) и попавшим в блокадную беду ленинградским подросткам (“Мой бедный Марат” Алексея Арбузова). Годы, проведенные в Детском театре, не прошли даром. И здесь, и в дальнейшем Эфрос, как никто в нашем театре, умел понимать и умел оберегать юношеские волнения, юношескую чистоту и юношескую незащищенность. Всем этим был наполнен его лучший шекспировский спектакль – “Ромео и Джульетта”, поставленный на Малой Бронной. Но мы забежали вперед, а эпопея в Ленкоме закончилась постановкой великой пьесы Михаила Булгакова о Мольере: поразительное прозрение драматурга и поразительное прозрение режиссера – о королевской любви, которую приходится оплачивать жизнью. На премьере Мольера играл опытный Александр Пелевин, а в последнем спектакле – только что появившийся в Москве никому не известный Армен Джигарханян, чей дебют можно считать блистательным и сенсационным.

Но Эфрос был уволен, а потом – с небольшой группой артистов – переведен вторым режиссером в Театр на Малой Бронной. Вот тут-то ему опять повезло, главный режиссер Александр Дунаев оказался на редкость благородным, тактичным и умным человеком: Эфрос получил все, что хотел – свободу выбора пьес, свободу интерпретаций. И вот тогда-то загремела его слава. Но как раз здесь судьба отвернулась от него и перестала дарить щедрые подарки. Был запрещен лучший спектакль “Три сестры”, предательски повел себя самый верный, всем обязанный ученик Лев Дуров. И все стало предельно ясным: свою биографию надо создавать самому, своими достижениями надо быть обязанным только себе – своему таланту, своему упорству, своей вере в себя и в тех, кто рядом. И своей интеллигентности – интеллигентности в высшем, небезопасном смысле – не подчиняясь насилию, не поступаясь достоинством, соблюдая дистанцию между собой и теми, кто эту дистанцию не соблюдает.

По-видимому, Эфрос много думал о роли и судьбах интеллигенции в советской и досоветской России. Интеллигент – его постоянный персонаж, его неизменный спутник. Один из первых спектаклей Эфроса в Театре на Малой Бронной, изумивший и выбором пьесы, и результатом своим, – “Платон Кречет” Александра Корнейчука (то есть не Виктор Розов, не Алексей Арбузов, не Эдвард Радзинский, драматурги Эфроса, но сталинист Корнейчук) – стал апологией молодого интеллигента со скрипкой в руках, притом что никакой отсебятины режиссер себе не позволил, ни одно слово из авторского текста не было ни пропущено, ни изменено, а исполнитель не казался лживым. Что же произошло? Как работала режиссура? Так, как всегда работала эфросовская режиссура – интонацией, манерой речи. Дикционностью, как говорил Мейерхольд. У Эфроса было поразительное чувство интонационной фальши и прежде всего, грубо говоря, интонационного совка, от чего он раз и навсегда освобождал своих актеров. Вот от этого был свободен эфросовский, но не корнейчуковский Платон Кречет – даром, что скрипач-любитель. Вот что рождало и скрытую музыку спектак-лей Анатолия Эфроса.

Но дальше больше, Эфрос не боялся, расширил эксперимент, распространяя его вдаль и вширь, по разным направлениям классического репертуара. Его флотоводец Отелло был интеллигентом: носил очки, держал в руках портфель, наполненный, как казалось, не деловыми бумагами, а рукописью неизданного романа. Почти как Михаил Жванецкий. Убедительность рискованной трактовке придавало то, что роль Отелло играл типичнейший русский интеллигент Николай Волков. А в спектакле “На дне”, поставленном на Таганке уже после Малой Бронной, криминальный авторитет Сатин тоже выглядел необычным уркой-интеллигентом – в поразительном исполнении Ивана Бортника, что, между прочим, оправдывало всегда пропадающую реплику опустившегося Барона: “Ты говоришь… как порядочный человек!”.

Но то был Шекспир и то был Горький, а Эфрос поставил и два знаменитых спектакля впрямую на эту нелегкую тему: о русской дворянской интеллигенции Тургенева и русской военной интеллигенции Чехова. Мы уже их вспоминали. Вспомним еще раз. Тургеневский спектакль “Месяц в деревне” был по-тургеневски изыскан, изысканно оформлен Дмитрием Крымовым (сыном Анатолия Васильевича) и полон горечи, невысказанной, очень российской. На высоте все актеры, все comme il faut, особенно Ольга Яковлева, исполнявшая главную героиню. Лишь Елена Коренева – Верочка, устраивая истерику, нарушала общий тон, и это, как мы понимаем, редко используемый, но сильнейший прием эфросовской режиссуры. Особенно играл он в “Трех сестрах” – у Ольги Яковлевой, Ирины. А с не меньшим, а, может быть, даже большим эффектом ожидаемый прием не играл – у Льва Круглого, Тузенбаха.

“Три сестры”, вне всяких сомнений, высшее достижение Эфроса-режиссера. Чеховская пьеса разыграна, чеховская пьеса понята и более отважно, и более болезненно, и, может быть, более глубоко, чем в великом спектакле Художественного театра. Да и чем в превосходном спектакле БДТ. Не столь совершенно, как у них, не столь законченно, не столь безупречно. Я уже описывал однажды, как открыто негодовал Георгий Александрович Товстоногов, лидер БДТ, сидя на почетном месте в зале Театра на Малой Бронной, и как, сидя на этом же месте, на следующем спектакле, не скрывая слез с надрывом плакал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Уж он-то сумел оценить и внутреннюю музыку спектакля Эфроса, и его внутреннюю нараставшую трагедийность. Она же раскрывалась не сразу. Сначала брала в плен искусная геометрия мизансцен и естественность именинной атмосферы. Потом становилось понятно, что именины Ирины прошли и надежды на лучшую жизнь тоже прошли, не будет у Ирины Москвы, а будет кирпичный завод, не будет профессорской университетской кафедры у Андрея, а будет секретарство в земской управе, и все это знают, все всё давно понимают, но молчат, из страха перед будущим и боясь причинить боль друг другу. Вот что становится главным – не то, что мещанка Наташа отбирает родительский дом, а то, что немилосердная жизнь отнимает надежду и заставляет честнейших сестер жить во лжи, никому в общем не нужной. И потому с такой чеховской силою звучали у Валентина Смирнитского-Андрея тоскующие слова: “Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте…”. И с такой, уже как бы и нечеховской силой, звучала у Ольги Яковлевой внезапная реплика: “Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу”. Ничего подобного нельзя было услышать во МХАТе или в БДТ, а услышав такое, и рыдал Дмитрий Шостакович.

Это грустное действие разыгрывалось в красивых декорациях художника Виктора Дургина, тесно связанных с острым замыслом режиссера. Оправдание красоты постепенно приоткрывалось как тема загадочного спектакля. У всех персонажей, трех сестер Прозоровых и офицеров-артиллеристов, изумительно красивые мечты, но весь спектакль – о ненужной красоте русской интеллигенции. Об уходе ее с исторической сцены. “Три сестры” Эфроса – театр прощаний или же, перефразируя цветаевские слова, театральная поэма ухода.

Сам же эпизод сценического ухода, уход Тузенбаха на дуэль, уход артиста Круглого за кулисы, у правой стороны задника, совсем в глубине, – становился кульминацией, завершением, итогом.

Сам же эпизод сценического ухода, уход Тузенбаха на дуэль, уход артиста Круглого за кулисы, у правой стороны задника, совсем в глубине, – становился кульминацией, завершением, итогом.

Все предыдущие сцены Тузенбах–Круглый весел и оживлен, много танцует, почти как распорядитель танцев. И особенно весело, особенно оживленно он прощается с Ириной. В тесной гражданской одежде, в сдвинутом набок котелке, с улыбкой, стремящейся выглядеть улыбкой, пританцовывая и чуть ли не напевая, барон Тузенбах уходит, уходит “насовсем”, стремясь ничем не обеспокоить безумно любимую невесту. Феллиниевский эпизод в сценической истории “Трех сестер”, чап-линовский эпизод в профессиональной жизни Льва Круглого, выдающегося актера, зачем-то уехавшего из России.

А потом Анатолий Эфрос проиграл тему ухода в кино, с Олегом Далем в телевизионном фильме “Страницы журнала Печорина”, и с Любовью Добржанской в фильме “В четверг и больше никогда”. Даль–Печорин просто сидел перед камерой, сочиняя свой прощальный дневник, свою предсмертную записку. Возможности Даля были таковы, что никаких актерских действий совершать было не нужно. А Добржанская, спиной к камере и ни разу не обернувшись, уходила в даль, уходила “совсем”, притом что не показывались ни ее падение, ни ее сердечный припадок. Все было чисто, как всегда у Эфроса, все было бесконечно печально.

В заключение нечто из личных воспоминаний. Не знаю, вправе ли я предавать гласности первый рассказ, хотя, на мой взгляд, он свидетельствует о мужестве, а не о малодушии, как кто-то может подумать. В полдень 13 января 1987 года мне позвонила Наташа Крымова и сказала твердым, но не своим голосом: “Если можешь, скорее приезжай”. “Что-то случилось?” – спросил я. “Да, Толя умер”. Я быстро собрался и приехал на Сретенку, в новую квартиру, где до того никогда не бывал. В большой комнате было много народа. Наташа отвела меня на кухню и рассказала, как все случилось. Время от времени из комнаты раздавался отчаянный крик, Наташа стремительно уходила туда, и крик сразу же прекращался. И вот что Наташа мне рассказала. Поздно ночью, далеко за полночь, раздался телефонный звонок, звонили с Таганки и сообщили, что Анатолия не выбрали в художественный совет и таким образом выразили свое недоверие и нежелание работать с ним дальше. Анатолий ждал этого, но все-таки надеялся на другое. Он поблагодарил звонившую секретаршу, принял две таблетки сустака (“лошадиная доза”, как сказала мне моя мама, уже пережившая два инфаркта), потом проделал сложнейшее упражнение йоги и выпил два стакана черного кофе. После этого ему стало плохо, приехали одна за другой две скорые помощи, но сделать ничего уже не смогли. Я молча слушал этот рассказ, а про себя думал: нет-нет, тут не растерянность, тем более не смертельная обида. Тут Толино нежелание подчиниться несправедливости. Тут молчаливое мужество Эфроса, не покидавшее его никогда.

Вадим ГАЕВСКИЙ

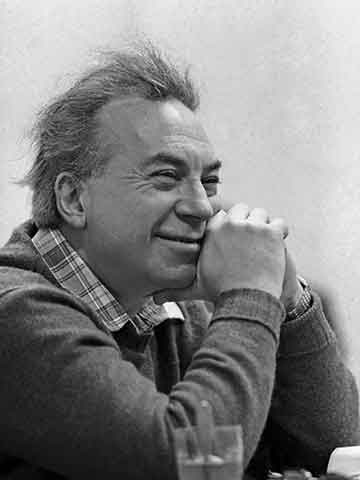

- Анатолий Эфрос

- Сцена из спектакля «Месяц в деревне”. 1977. Фото М.ГУТЕРМАНА

- Анатолий Эфрос и Юрий Любимов на съемках фильма “Всего несколько

слов в честь господина де Мольера”. 1973. Фото из архива М.С.Ивановой

«Экран и сцена»