На самом деле таких обмолвок здесь две: неожиданно теплое суждение Василия Сахновского о Всеволоде Мейерхольде и неожиданно резкое суждение Станиславского о Дункан, “божественной Айседоре”. Сахновский находился под впечатлением разгромной статьи в “Правде” (от 17 декабря 1937 года) “Чужой театр”, Станиславский в разговоре с художником Николаем Ульяновым был раздражен, но оба нашли слова (“лирик, даже элегик” – о Мейерхольде, “авантюристка” – о Дункан), которые не часто услышишь. Проницательные слова, проливающие свет и на тех, о ком шла речь, и на тех, кто ими обмолвился – в раздражении или в тревоге. Но прервемся на некоторое время и расскажем о том, где можно прочитать это и многое другое, даже очень многое другое.

На самом деле таких обмолвок здесь две: неожиданно теплое суждение Василия Сахновского о Всеволоде Мейерхольде и неожиданно резкое суждение Станиславского о Дункан, “божественной Айседоре”. Сахновский находился под впечатлением разгромной статьи в “Правде” (от 17 декабря 1937 года) “Чужой театр”, Станиславский в разговоре с художником Николаем Ульяновым был раздражен, но оба нашли слова (“лирик, даже элегик” – о Мейерхольде, “авантюристка” – о Дункан), которые не часто услышишь. Проницательные слова, проливающие свет и на тех, о ком шла речь, и на тех, кто ими обмолвился – в раздражении или в тревоге. Но прервемся на некоторое время и расскажем о том, где можно прочитать это и многое другое, даже очень многое другое.

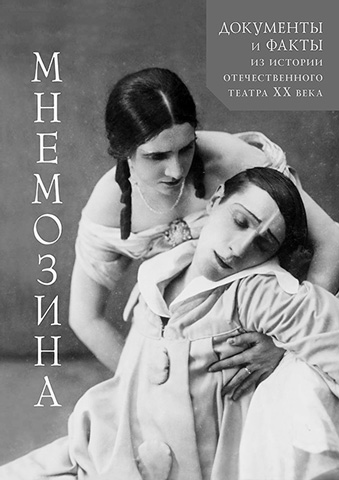

Вышел и появился в магазинах пятый выпуск альманаха “Мнемозина” (московское издательство “Индрик”), посвященный, как говорится на титуле, “документам и фактам из истории театра XX века”. Это огромный, почти девятисотстраничный том, состоящий из нескольких блоков и построенный, как и предыдущие, на пересечении двух планов: первый план – аутентичные материалы, рецензии, письма и дневники, второй план – историко-театроведческие комментарии, тщательнейшим образом подготовленные, тоже многостраничные и тоже включающие в себя сопутствующие документы, рецензии наблюдателей, полезные для общей картины, их дополнительную переписку. Читать эту перекрестную хронику захватывающе интересно. В одном случае живая история, живое свидетельство реальных, к тому же знаменитых, людей, людей страстных, пристрастных, не всегда справедливых. В другом случае – взгляд из нашего времени, из отдаления, со стороны, взгляд беспристрастный, но крайне заинтересованный, взгляд историков-архивистов, знающих многое из того, что непосредственные участники описываемых ими событий знать не могли, да так и не узнали.

Разделов в книге всего десять. Персонажей много, редакторов и авторов, историков-архивистов, тоже несколько человек, все они – авторы – на высоте, но хочу особо отметить два наиболее ярких и наиболее драматичных раздела – дневники Алисы Георгиевны Коонен 1914–1925 годов и трехлетнее пребывание вне Москвы так называемой Качаловской группы (1919–1922 годы). Комментатор дневников Коонен Мария Хализева, на мой взгляд, превосходно разобралась в психологических сложностях уникальной натуры великой актрисы, а комментатор затянувшейся качаловской эпопеи Мария Львова нашла точные слова, позволяющие многое понять и во многом разобраться. Кстати сказать, именно Львова в своих комментариях использует текст стороннего наблюдателя – легендарного берлинского театрального критика Альфреда Керра, его описания непосредственных впечатлений от спектаклей гастролировавшей качаловской труппы и воспоминания о прежних гастролях принадлежат к тому лучшему, что когда-либо было написано о Станиславском-актере и о Художественном театре.

Но мне хочется сказать не о конкретных публикациях и о других компетентных авторах, а оценить пятый выпуск “Мнемозины” в целом. Как мне кажется, редактору-составителю Владиславу Иванову удалось из разрозненных материалов создать цельную книгу, проведя через все девятьсот страниц текста одну сквозную тему. Тему театральную, драматургическую, на которой строится вся современная, так называемая экзистенциалистская драма. Тему выбора, выбора путей жизни.

У Коонен это постоянный выбор между творчеством и любовью, между актерской судьбою и женской, и попутно между Васей (Качаловым) и Юргисом (Балтрушайтисом), между Ханом (Церетелли) и Малышом (Таировым), а главное, между театром Станиславского и театром Марджанова, а впоследствии между Художественным и Камерным театром.

У качаловцев постоянный мучительный выбор – возвращаться или нет: в Москве холод, голод и недремлющая ЧК (а сын Качалова, Дима Шверубович, какое-то время находился в стане белых), за границей налаженный быт, но впереди полная неизвестность.

В самом же Художественном театре в то же самое время, как следует из писем Лилиной, жены Станиславского, нелегкий выбор – в первую очередь репертуарный: что более уместно (и более выгодно) – играть “Каина” или “Дочь Анго”, трагедию Байрона или оперетту Лекока. А позднее, спустя семнадцать лет, как явствует уже из писем Сахновского, опять-таки репертуарный выбор: постоянные дискуссии – как встретить юбилейный для театра 1938 год (это обсуждается вслух) и как пережить 1937 год, страшный год Большого Террора (об этом вслух не говорится, лишь зашиф-рованные намеки в одном из писем). Темпераментный Сахновский предлагает свою инсценировку “Идиота” и настаивает на “Гамлете”. Осторожный Немирович решительно отвергает “Идиота”, а с “Гамлетом” предлагает не торопиться.

И так почти в каждом разделе: человек перед выбором, такова ситуация именно человека первой половины XX века – пока он не на войне, пока у него не отобрано это тягостное право. И если вдуматься, если вчитаться в те тексты, которые нам предлагает пятый выпуск “Мнемозины”, то за корпусом документов и профессионально выполненных комментариев к ним проступает силуэт некоего естественно сложившегося документального романа, романа в дневниках, рецензиях, но и в письмах, подобного тем эпистолярным романам, которые были так популярны в XVIII веке.

А теперь об обмолвках, о которых говорилось в начале.

Один из разделов сборника посвящен переписке Константина Сергеевича Станиславского и Айседоры Дункан (публикация И.Е.Сироткиной, Н.А.Солнцева, К.Г.Ясновой “Все то, что я хочу Вам сказать, я лучше всего бы выразила в танце…”). Нежная переписка длилась долго, почти пятнадцать лет, и почти все эти годы Дункан стремилась добиться от Станиславского чего-то большего, чем букеты цветов и поздравительные послания. Но Константин Сергеевич был тверд, как скала. Ни в ситуацию Гордона Крэга, ни тем более Сергея Есенина, он попадать не захотел. И когда много позже художник Ульянов заговорил с ним об Айседоре, то – как, цитируя художника, рассказывает автор вступительной статьи Ирина Сироткина – “Авантюристка, – он произносит это слово бескровными губами, устремив глаза в тетрадь”. Должен признаться, что я всегда надеялся услышать что-то подобное. Конечно, “божественная”, кто спорит. Но и нечто авантюрное – и в том, как она выстраивала свою женскую жизнь, и в том, как пропагандировала и как внедряла свой дилетантский опыт. Типичная женщина стиля модерн, но в самом заманчивом, самом влекущем полумонашеском варианте.

Более всего меня взволновали два слова Сахновского о Мейерхольде (публикация Владислава Иванова “В.Г.Сахновский в Художественном театре (1926–1945)). Я уже их цитировал: “лирик, даже элегик”. Самые знаменитые исследователи Мейерхольда – Борис Алперс, Константин Рудницкий, Татьяна Бачелис – в своих классических книгах избегали подобных характеристик, используя главным образом стилевые категории: символизм, мирискусничество, конструктивизм, или же определяя творческий метод: социальная маска. Но, конечно, утонченный элегик, хотя и выдававший себя – особенно на словах, предназначенных для цензуры – за безжалостного грубоватого сатирика. И “Ревизор”, и “Горе уму”, и “Пиковая дама” – все это сценически декоративные элегии, элегические видения, навеянные красотой ушедшей России, ушедшей Москвы, ушедшего Петербурга. В послереволюционном конструктивисте никуда не исчез предреволюционный мирискусник.

И, конечно, лирик – в первых своих ролях: Треплев, Тузенбах, Пьеро, и в позд-них своих режиссерских работах: “Дама с камелиями”, та же “Пиковая дама”. Но это лирика особого рода, и лирик не очень-то похожий на театральных, особенно оперных, лириков. Поэтому он с такой брезгливой ненавистью относился к Николаю Печковскому, главному лирическому тенору 30-х годов, легендарному рыдающему Герману в “Пиковой даме”. Даже, шутя, грозился избить – при случайной встрече в темном переулке. Зато был похож на Маяковского, написавшего – как бы за них обоих – известные слова: “Нами / лирика / в штыки / неоднократно атакована, / ищем речи / точной / и нагой. / Но поэзия – / пресволочнейшая штуковина: / существует / – и ни в зуб ногой”. А ведь Мейерхольд сам плакал в Тузенбахе, чем раздражал Станиславского.

С бароном, как и он, немцем, Мейерхольд был мистически связан – до последнего дня своей свободной жизни. Я уже дважды рассказывал об этом в своих книгах. Расскажу в третий раз. Вот последняя реплика Тузенбаха: “Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили…” А вот последние слова Мейер-хольда, произнесенные утром в ленинградской квартире, когда за ним пришли (по рассказу Татьяны Есениной, падчерицы мастера): “Тетка сказала, что Всеволод Эмильевич был спокоен, задумчив, он попросил ее сварить ему кофе, а больше ни слова не сказал”.