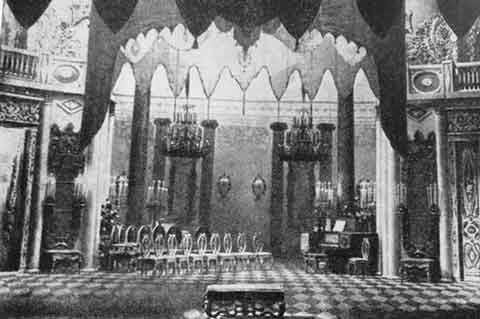

Сцена из спектакля “Маскарад”

Спектакль Александра Головина и Всеволода Мейерхольда

“Маскарад”, поставленный в 1917 году, можно считать эпилогом того удивительного явления русской художественной культуры, которое названо Серебряным веком. Спектакль был фантастически красиво оформлен Александром Яковлевичем Головиным и так же фантастически – уже в прямом, а не только переносном смысле – срежиссирован Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Безудержная красота отличала весь материальный мир постановки – бутафорию, реквизит, аксессуары, костюмы и особенно занавесы, которых, как известно, было пять: главный антрактный красно-черный (или малиново-черный), маскарадный орнаментальный и многоцветный, бальный светло-зеленый, белый кружевной и траурный черный. И такая же безудержная, прямо-таки дьявольская фантазия, она же дьявольская энергия, наполняла режиссуру основной сцены – картину маскарада. Здесь, в маскарадных костюмах были собраны персонажи экзотических сказок и легенд, герои популярных опер, масти игральных карт, маски итальянской комедии дель арте, все переплеталось, все проносилось в неостановимом танце (излюбленные Мейерхольдом круговые мизансцены), принося стихию праздника, дух азартной игры и неодолимое влечение к гибели, к смерти. На языке той эпохи этот комплекс назывался инфернальным. В таком инфернальном ключе Мейерхольд предлагал увидеть театральный эпилог прожитых необыкновенных дней, тех, что были названы, как уже сказано, Серебряным веком.

Впрочем, зрители генеральной репетиции и первых премьерных спектаклей “Маскарада” меньше всего думали о Серебряном веке, а больше – о режиме, о его утерянном величии, о его бессильном конце, о постигнувшей его каре.

“Маскарад” был поставлен на сцене императорского Александринского театра в последние дни российской монархии. Как вспоминал Головин, “Генеральная репетиция состоялась в тот день, когда на улицах Петрограда уже раздавались первые выстрелы Февральской революции. Я и Мейерхольд перебегали Невский под выстрелами” (Головин А.Я. Встречи и впечатления. Л.-М., 1960. С. 165). И сразу же в сознании зрителей генералки и премьерных показов, а потом в концепциях специальных исследований и обобщающих работ возникла и была прослежена прямая связь спектакля с крушением российской империи, с катастрофой российского монархического строя. Это стало общим местом, и оспаривать это нельзя. Нужно признать, что в гениальный спектакль – на то он и гениален, – серьезная работа над которым началась в 1912 году (когда Февральскую революцию представить себе было невозможно), неведомо для авторов, для исполнителей-артистов, для заказчика-директора императорских театров Владимира Теляковского, вошло какое-то предвидение роковых событий, какое-то предвестие исторических перемен, какое-то предощущение возмездия, ожидающего режим Николая II. Впрочем, чуткие люди с этим сознанием жили давно. Всего за месяц до премьеры “Маскарада” журнал “Русская мысль” напечатал пролог и первую главу поэмы Александра Блока “Возмездие” – он работал над ней уже долгое время. Тогда зияющая пропасть между великолепием спектакля и безобразием режима еще не выглядела так ясно. Оценим провидческий смысл “Маскарада” и обратимся к его художественному смыслу.

Естественно полагать, что, начиная “Маскарад”, Мейерхольд, как и всегда, думал о судьбе русского драматического театра. И на частной сцене, где он начинал, и на казенной сцене, где он теперь работал, драматическому искусству катастрофически недоставало важнейшего компонента: зрелищности, прежде всего декоративной. Зрелищная компонента была устранена и в прозаических камерных спектаклях Александринки, и в поэтических чеховских спектак-лях Художественного театра. По разным соображениям: вульгарно-эстетическим в первом случае, возвышенно-этическим во втором. Но и с тем, и с другим вариантом сценической правды романтически настроенный Мейерхольд согласиться не захотел, он искал иную – театральную – правду, находя ее и в особой актерской игре, и в особой зрелищности драматического спектакля. Той, которая отличала музыкальные спектакли, более всего балет. И недаром, когда Мейерхольд впервые осуществил свой дерзкий проект, поставив в 1910 году на сцене Александринского театра “Дон Жуана” Мольера в стиле зрелищно перенасыщенной мольеровской эпохи, самая обидная рецензия на премьеру так и называлась: “Балет в Александринке”. Рецензию написал придирчивый и ревнивый Александр Бенуа, всю жизнь опровергавший Мейерхольда (так и не простив ему беспощадного отзыва на поставленный им в Художественном театре Пушкинский спектакль).

Но то пьеса Мольера, чей жанр так и определялся: комедия-балет (сверхэрудированный Бенуа мог бы этого не забывать). А тут пьеса Лермонтова, тут романтическая трагедия, существующая в слове, в поэтическом слове рано созревшего гениального поэта. Но называется она не как-нибудь, а “Маскарад”, и вся весьма сложная маскарадная образность, столь искусно представленная в пьесе, словно бы ждала пришествия в театр режиссуры и появления режиссерского спектакля. И дождалась наконец. Тем более что за год до начала работы над “Маскарадом”, в 1911 году, в Петербурге была издана книга Павла Муратова “Образы Италии”, имевшая сенсационный успех и, в свою очередь, повлиявшая на образы русского театра (вплоть до вахтанговской “Принцессы Турандот”, поставленной десятилетием позже). В книге подробно описывался венецианский карнавал и рассказывалось о масках итальянской комедии дель арте. Мейерхольд был восторженным и практичным читателем книги Муратова, но к ее карнавально-маскарадной теме, ставшей театральной модой, был подготовлен, и уже в 1910 году начал ставить пантомимы на основе комедии дель арте. В “Маскарад” живописные итальянские маски – Арлекин, Коломбина, голубой Пьеро – вошли уже как участники маскарадного действия, но кроме того, с более драматической целью была использована маска как головной убор, так называемая баута. Эту бауту с длинным носом, напоминавшим птичий клюв, носил Неизвестный, ставший вторым – инфернальным – протагонистом спектакля, в столк-новении с первым протагонистом, демоническим, но совсем не лишенным человеческих черт Арбениным. Белая маска Неизвестного и парадный черный фрак Арбенина переводили в ясную костюмную плоскость сложную конфликтную ситуацию – вины и наказания, обиды и мести, гениальности и убийства. Проще говоря, ситуацию Лермонтова и Мартынова, какой она представлялась в 1917 году, какой ее видел Мейерхольд и тогда, и в последующие годы. И таким образом уличный венецианский карнавал, перейдя исторические и географические границы, продолжил свою жизнь в Северной Венеции, в Петербурге, в спектакле академического – пока еще императорского – театра.

Конечно, тут был спор Головина с Бакстом и Бенуа, декораторами дягилевских балетов. И тут была контроверза Теляковского с Дягилевым, бывшим приятелем, ныне опасным конкурентом. Одной фразой Константин Рудницкий коснулся в книге “Режиссер Мейерхольд” этой интереснейшей ситуации, но расскажем об этом немного больше. 1912 год – четвертый год дягилевских сезонов и второй год дягилевской независимой труппы “Русский балет Дягилева”, иначе говоря: несколько лет бес-прерывных и беспримерных триумфов – танцовщиц и танцовщиков, балетмейстеров, композиторов и художников, самого Дягилева наконец, того самого Дягилева, который в начале века работал в Дирекции императорских театров, редактируя Ежегодник императорских театров, но потом был изгнан оттуда и лишен права занимать официальные должности. Поэтому парижский, а потом и всеевропейский грандиозный успех “Русского балета Дягилева” означал и реванш Дягилева и одновременно поражение Теляковского и всего казенного императорского театра. Это был вызов, который требовал ответа, поэтому Теляковский так долго и так терпеливо ждал и так щедро, немыслимо щедро финансировал ожидаемую роскошную постановку Головина и Мейерхольда. И ответ был получен, ответ победоносный. Декоратор Головин превзошел декоратора Бакста (да и Бенуа), а режиссер Мейерхольд выиграл давний спор с балетмейстером-режиссером Фокиным (спор, возникший при совместной постановке в Мариинском театре оперы “Орфей и Эвридика”). Александринский театр продемонстрировал удивительную жизнестойкость, способность к обновлению, способность к смелому эксперименту. Равно как и умение вернуть свое прошлое, легендарное прошлое – эпоху Гонзага, эпоху художественных триумфов. Само здание театра, возведенное Карлом Росси в стиле высокого классицизма, и являло собой архитектурно выраженную идею триумфа: и упрятанный в лоджию шестиколонный портик главного фасада, и восьмиколонные портики боковых фасадов, и венчающая аттик квадрига Аполлона, и сверкающий позолотой зрительный зал – все служило этой цели.

А.Я.Головин. Оформление “Маскарада”

Одним из сюрпризов “Маскарада” стало решение включить в постановку этот необыкновенный зрительный зал, сделать его существенной частью спектакля. Сподвижник Мейерхольда тех лет режиссер и театровед В.Соловьев писал в “Аполлоне”: “[Постановщики] соорудили просцениум и лепной архитектурный портал, предназначенный служить рамкой спектакля. Попеременно опускающиеся занавесы, давая возможность играть всю пьесу с двумя антрактами, характеризовали по-особому то впечатление, которое зрители должны были получить от той или иной картины. Матовые зеркала, стоящие на просцениуме, отражали море огней зрительного зала. Так была уничтожена линия рампы, отделяющая публику от сцены. Зеркала – наследие театральной эпохи Венеции, которая для многих за последнее время была единственным источником жизненной правды – сообщали всему происходящему на сценической площадке особую таинственность” (цит. по: Рудницкий К.Л. Там же. С. 206).

Стало быть, честолюбивая задача была такова: сделать Петербург театральным наследником старой Венеции и оспорить у Парижа славу столицы нового искусства. Создавался образ Петербурга художественного, в некотором противостоянии с образом Петербурга военного и Петербурга чиновничьего; Петербурга Росси и плеяды удивительных архитекторов второй половины ХVIII и первой трети XIX века, Петербурга белых ночей и каналов. Великого города, где вырастают гениальные поэты и где гениальных поэтов убивают.

Еще раз повторим: с этим связана другая – не солнечная и не празднично-карнавальная сторона утверждаемого в спектакле петербургского мифа. Здесь другой Петербург – роковой, демонический, используя слово самого Мейерхольда. Сегодня мы знаем и то, чего не мог знать Мейерхольд – и судьбу Блока, и судьбу Гумилева, и судьбу Мандельштама, и судьбу Хармса, не вспоминая ни Анну Ахматову, ни Иосифа Бродского, чудом оставшихся в живых, не присоединяя к черному списку самого Мейерхольда.

“Маскарад” шел в Александринском театре до самой войны (в двух редакциях-возобновлениях), на год пережив своего создателя, своего творца, добавляя к своему ностальгическому смыслу – пророческий, даже траурный и прощальный. Его фантастическая красота может показаться той сияющей красотой, которая, как говорят, возникает у людей в последние мгновения уходящей жизни.

В завершение еще несколько дополнительных слов на уже затронутую тему. Петербургский миф сыграл важнейшую роль в художественном мировоззрении Мейерхольда, в его творчестве и его жизни. Он сводился к трем главным фигурам: Пушкину, Лермонтову и Блоку. Пушкинскому Петербургу была посвящена “Пиковая дама”, лермонтовскому Петербургу – “Маскарад”, блоковскому Петербургу – “Незнакомка”. Петербург Мейерхольда – город поэтов, и петербургские спектакли Мейерхольда реализуют мечту многих театральных авангардистов, и отечественных, и европейских, мечту о театре поэта. Театр поэта в наивной форме создавал француз Поль Фор, театр поэта в грандиозных образах создавал англичанин Гордон Крэг, автор “Гамлета”, спектакля Художественного театра. Мейерхольд вроде бы не заметил Фора, полностью оценил Крэга, но, как и всегда, шел своей дорогой. Театр поэта у Мейерхольда не порывал до конца с прозаическими и трагическими условиями человеческого существования, с прозой творчества, с трагизмом жизни. Уроки Чехова Мейерхольд не забывал никогда. И почти никогда не порывал с одной из основ своего вдохновения – петербургским мифом. Сюда вошло все – и Гоцци, и Гофман, и петербургский романтизм, и петербургский скепсис (о котором так ярко писал главный оппонент Мейерхольда критик Кугель), и весь набор постоянных эпитетов (которых не повторял лишь только ленивый): призрачность, фантомность, миражность. Но здесь был и личный мейерхольдовский Петербург, глубоко драматичный петербургский миф, его влекущая и опасная театральность. Театральность как юношеская прихоть, высокий долг и неминуемая развязка. Судьба Варвары Асенковой озаряет этот жертвенный путь, конец Веры Комиссаржевской его омрачает.

С Петербургом связана вся творческая жизнь Мейерхольда. Здесь, еще в 1906 году, у Комиссаржевской, зарождалась его всероссийская слава. Здесь, тридцать три года спустя, он был арестован. Приехал сюда, чтобы поставить и репетировать физкультурный парад со студентами института имени Лесгафта. Парад на Красной площади в Москве состоялся, студенты показали и свое мастерство, и остроумные находки режиссуры. Им аплодировали стоявшие на Мавзолее вожди, и таким образом Сталин все-таки увидел спектакль Мейерхольда – спектакль, оказавшийся последним.

А год спустя (точный месяц мне не известен) художник Владимир Дмитриев, в молодости ученик и сподвижник Мейерхольда, придумавший сверхавангардное и сверхконструктивистское оформление спектакля “Зори” (1920), написал поразительную картину “Мейерхольд на набережной петербургского канала”. Поздним вечером или поздней ночью – почти все окна в окружающих домах не освещены – в совершенно безлюдном городском месте и вдоль парапета, образующего узкий полукруг (похожий на полукруг лестницы в мейерхольдовской “Пиковой даме”), бредет одинокая фигурка в темном плаще и высоком цилиндре, подобном тому, что носили четверть века назад элегантные снобы и хулиганы-футуристы. Это Всеволод Эмильевич Мейерхольд в пос-ледние дни свободной жизни. Он кутается в плащ, и, судя по полам плаща, его гонит пронизывающий ветер. А судя по общему тону картины, его гонит судьба. Гонит и изгоняет, как в античной трагедии, в одной из которых – в “Антигоне” Софокла – Мейерхольд сыграл важную роль в самом начале своей профессиональной карьеры.

Вадим ГАЕВСКИЙ

«Экран и сцена»

№ 12 за 2019 год.